“¡Los romanos han entrado! ¡Los romanos están saqueando Acradina y la sagrada Ortigia! ¡Matan a quien hallan a su paso! ¡El infame del hispano Mericus nos ha traicionado y les ha abierto las puertas!”.

Tales gritos llegaban a sus oídos. Lo turbaban. Lo apartaban de los complejos cálculos que estaba haciendo para solucionar el diagrama matemático. Tenía llena de papiros y modelos geométricos la mesa en la que trabajaba de sólito, a la que daba sombra el árbol que plantara con su abuelo. Había dibujado varias esferas en la arena para visualizar mejor el problema.

“¡Al templo, al templo de Atenea! Refugiémonos allí. Esperemos que los romanos respeten lo sacrosanto del santuario de la diosa. ¡Abracémonos a sus estatuas! Es nuestra última esperanza”.

Hizo caso omiso a la algarabía. Hizo caso omiso a los gritos de pánico, a los rumores de lucha, al olor a quemado. Los romanos llevaban dos años intentando conquistar Siracusa. Habían conseguido dar un golpe de mano y apoderarse de los barrios de Epípolas, Tyje y Neapolis, mientras los defensores cartagineses y siracusanos se recuperaban de una resaca tras una noche de festejos en honra a Artemisa. Pero aún resistía la isla de Ortigia y la barriada de Achradina.

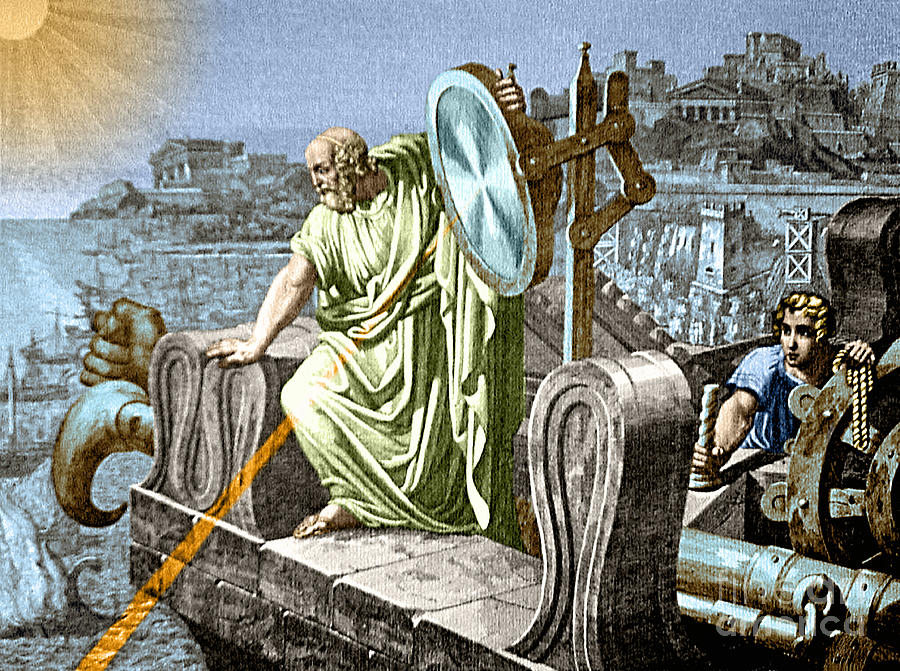

Dirigió la mirada a la muralla que protegía el Puerto Grande, donde la Garra de Arquímedes, a la que los bárbaros romanos denominaban manus ferrea, se erguía amenazadora. Ese enorme brazo-grúa articulado, inventado por él a petición del tirano Epídices, agarraba los navíos enemigos, los sacaba del agua y los dejaba caer. Los oficiales cartagineses de la flota aliada le habían dicho que los marinos latinos les tenían tanto miedo a sus ingenios que, con ver asomar por las murallas o la borda de uno de sus barcos un artilugio desconocido, pensaban que era uno de sus diabólicos inventos y retrocedían espantados.

La Garra estaba ardiendo. Divisó figuras que combatían en las murallas portuarias. Miró a su izquierda, buscando la estatua de Atenea que coronaba el Athenaion. Allá arriba, en la acrópolis, parecía todo en calma. Llamó a gritos a Centuripa, la esclava sícula que lo atendía junto con el jardinero Adrano. Recordó que le había dado permiso para que bajara al Puerto Pequeño a intentar comprar pescado.

Procuró concentrarse en la solución del diagrama. Un estrépito le llegó del interior de su casa. En el jardín irrumpió Adrano empuñando un rastrillo con el que hacía frente a una partida de legionarios. Los romanos se divertían con el viejo jardinero, parando los ataques de éste con sus escudos y golpeándolo con el umbo o con las conteras de los mismos. El sabio gritó a su esclavo para que depusiera su lucha antes de que los bárbaros se cansaran y le hicieran probar el filo de sus gladios.

Un romano malencarado y con marcas de viruela en su rostro se le acercó con la espada desenvainada, cubriéndose con el escudo como si considerara una amenaza a aquel septuagenario desarrapado. El invasor trasteó entre los instrumentos matemáticos dispersos por la mesa. Mordió los metálicos para ver si eran de oro, destrozándolos con su espada al darse cuenta de que eran mero bronce.

El anciano le pidió al militar que no tocara sus amadas maquetas. Se ofreció a acompañarlo a su biblioteca, donde en un arcón guardaba sus escasas pertenencias de valor. Aquel mostrenco no entendía el griego. Lo miró con cara estólida y destrozó un precioso cilindro mientras se acercaba al sabio con mueca zorruna pisando sin contemplación los diagramas que el matemático había trazado en la arena.

Éste, arrebatado por las erinias, golpeó al salvaje con la vara de olivo que usaba para dibujar. El zote lo agarró y le clavó su espada haciéndola girar varias veces para que el destrozo en las entrañas fuera mayor.

Cayó a tierra, intentando sujetarse con las manos las tripas. Entre vómitos de sangre pretendió apartar a su asesino de los dibujos del suelo balbuceando en latín “Noli turbare circulos meos”. “No turbes a mis círculos”.

El centurión que comandaba la partida palideció al escuchar al jardinero mientras se acercaba llorando a abrazar al moribundo. Lo llamó varias veces por su nombre: “Arquímedes, mi buen Arquímedes”.

¡Aquel viejo desgarbado era el famoso Arquímedes! El sabio más grande entre sus contemporáneos. El procónsul Marco Claudio Marcelo, el comandante en jefe de las legiones en la guerra siciliana, había dado órdenes expresas a todos los oficiales de que lo cogieran vivo. Roma necesitaba que ese erudito pusiera su ciencia al servicio de las águilas.

El cenutrio que lo asesinó estaba muerto en cuanto el legatus fuera informado de lo que aconteció en aquel jardín. De lo que el centurión no estaba tan seguro era de que su pellejo estuviera a salvo.

Siracusa es una esmeralda en la diadema de zafiros que es Sicilia, la antigua Trinacria, la isla de los tres promontorios. Viajar Sicilia es una experiencia casi mística para el viator que se acerque a ella con un buen zurrón de lecturas, películas y audiciones musicales a sus espaldas. Libre de prejuicios y estereotipos, con el ánimo dispuesto a dejarse henchir por unos paisajes de bravía belleza. Una tierra hollada, entre otros, por sículos, sicanios, griegos, cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, normandos y catalano-aragoneses, cuyas huellas es de ley honrar. Titanes de la cultura habitaron en algún momento esta tierra besada por los dioses o la convirtieron en escenario de sus creaciones: el padre Homero, Estesícoro, los presocráticos Epicarmo, Gorgias y Empédocles, Esquilo, Platón, Cicerón, Virgilio, Diodoro Sículo, Damocles, Giovanni Verga, Bellini, Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Pirandello, Camilleri, Giuseppe di Stefano, Franco Battiato, Carmen Consoli. Una tierra tan ubérrima en talento como ubérrimos son sus campos, muchos de ellos abonados por la escoria regurgitada por el Etna.

Varios mitógrafos han situado algunos de los mitos más señeros del florilegio grecolatino en lares sicilianos: la isla de Eolo y la de Helios, amén de la tierra de los cíclopes, la de las sirenas y la de Escila y Caribdis, parajes de la Odisea y la Eneida; el rapto de Proserpina por su tío Plutón; los amores de Acis y Galatea, truncados por la barbarie de Polifemo; la persecución de Aretusa por Alfeo. Hay una ruta mitológica al efecto que nos lleva por algunos de estos lugares y una regata que dice seguir las huellas de los cíclopes.

Tenía pendiente cumplimentar a Sicilia en persona. Todo lo que había estudiado desde las aulas unitarias de mi aldea de Peñarrubia, donde mi Maestro me enseñó a amar la historia y la lengua, pasando por las clases de doña María Luisa, en Elche de la Sierra, hablándome por primera vez de Arquímedes y su número Π, o las de Pepe Franco, que me adentró en el alfabeto y la gramática griega, y Raimundo, mi añorado Magister, quien me contagió su pasión por la mitología y la historia antigua, me habían preparado para ser digno de una isla preñada de arte, historia y literatura, en la que los mitos se hacían piedra, fuente, pradera o árbol.

Estas navidades pude saldar mi deuda. Mi primogénito se hallaba en Catania en un Programa Erasmus, por lo que aproveché para compartir con él y con mi benjamín algunos parajes de una isla que me interpelaba al igual que hacían las sirenas con los marinos que escucharan su canto.

Llegamos muy de mañana a Siracusa el último domingo del año. Decidimos comenzar por el Área Arqueológica de la Neapolis, la Oreja de Dionisio y el Teatro Griego. Mi hijo menor estudia la carrera de Filosofía. Sin renunciar a su hieratismo habitual, lo notaba emocionado: aquellos espacios fueron pisados al menos en tres veces por Platón. Le explicaba a su hermano la relación que tuvo el filósofo con Siracusa, en concreto con los tiranos Dionisio I y Dionisio II, así como con Dión, el cuñado del primero, y el sueño del preceptor de Aristóteles de fundar en Siracusa una República ideal, en la que los filósofos rigieran los designios de la polis.

El mayor, travieso y amante de la polémica en el sentido bueno, lo azuzaba con que él era más de Arquímedes, siracusano ilustre, y le echaba no sé qué filípica sobre el número Π y su importancia en las matemáticas y la física de todos los tiempos. El pequeño le rebatió con que no había que olvidar la importancia de Pitágoras, que, aunque nacido en Samos, murió no muy lejos de aquí, en Metaponto, en la provincia de Matera, lindando con el tacón de la bota que forma la península itálica.

Mientras escuchaba las diatribas de uno y otro, rumiaba para mis adentros el crimen que había cometido contra la sociedad agilipollada, vacua e inane que nos han construido educando a hijos con carácter y personalidad propios, capaces de interactuar con sus coetáneos y sucumbir a las mismas modas y vicios que éstos, pero avezados para saber quiénes son Pitágoras o Platón y bromear sobre ellos.

De estas elucubraciones me sacaron los vestigios del Altar de Hierón, erigido por el tirano Hierón II en el siglo III a.C. Se trataba de un altar de 300 metros de largo y unos 23 de ancho en el que se ofrecían sacrificios de animales, parece ser que a Zeus. Se cree que estaba profusamente decorado y que contaba incluso con atlantes, es decir, figuras masculinas que hacían las funciones de columnas, semejantes a las que después pude admirar en Agrigento. Hoy en día sólo restan las partes que estaban excavadas en la roca, pues el resto fue desmantelado en el siglo XVI, por orden de nuestro Carlos I, a fin de fortificar la isla de Ortigia. Por aquel entonces Sicilia era parte del reino de España. Una guía le explicaba a una familia italiana las vicisitudes del monumento. No se recataban en criticar los daños que los españoles habían causado al patrimonio italiano.

Dirigimos nuestros pasos hacia las Latomías, las canteras que fueron usadas como cárceles en la antigüedad. La más famosa es la Latomía del Paraíso, usada para construir las murallas que defendían el conjunto de barriadas de Siracusa, la fortaleza de Euríalo y el barrio que estábamos visitando, la Neapolis (ciudad nueva), a fin de diferenciarla de la ciudad antigua, en la isla de Ortigia. Hoy en día es un lugar de belleza inusitada, del que la naturaleza se enseñorea en una orgía de exuberancia. De ahí su sobrenombre del Paraíso. Pero no podemos olvidar que en la antigüedad tuvieron poco de paradisíacas y que fueron un sitio de tormento y penurias para los enemigos de los siracusanos. Bástenos rememorar la desastrosa expedición de Nicias, Alcibíades y Lámaco entre el 415 y el 413 a.C., en el contexto de las Guerras del Peloponeso.

Los atenienses y sus aliados jonios preparan una expedición contra Siracusa y sus socios dorios, en ayuda de los cuales acabará llegando Esparta, el temible enemigo de los del Ática. Tras unas aciagas campañas, 7000 atenienses son apresados y apiñados en estas canteras en condiciones inhumanas. Leer la descripción de las mismas que hacen Tucídides, Plutarco o Cicerón estremece, en contraste con lo idílicas que hoy se nos muestran.

Los siracusanos y sus aliados, habiendo cogido prisioneros a los más que pudieron de los enemigos, se retiraron a Siracusa, y al llegar allí enviaron los prisioneros a las canteras, pensando que era la más fuerte y más segura prisión de todas cuantas tenían. Después de esto mandaron matar a Demóstenes y a Nicias contra la voluntad de Gilipo (…).

Por estas causas y otras semejantes fue muerto Nicias, el hombre entre todos los griegos de nuestra edad que menos lo merecía, porque todo el mal que le sobrevino fue por su virtud y esfuerzo, a lo cual aplicaba todo su entendimiento.

Cuanto a los prisioneros, fueron muy maltratados al principio, porque siendo muchos en número y estando en sótanos y lugares bajos y estrechos, enfermaban a menudo por mucho calor en el verano, y en el invierno por el frío y las noches serenas, de manera que con la mudanza del tiempo caían en muy grandes enfermedades. Además, por estar todos juntos en lugar estrecho, eran forzados a hacer allí sus necesidades, y a los que morían así de heridas como de enfermedades los enterraban allí, produciéndose un hedor intolerable. Sufrían también gran falta de comida y bebida, porque sólo tenían dos pequeños panes por día y una pequeña medida de agua cada uno. Finalmente, por espacio de setenta días padecieron en esta guerra todos los males y desventuras que es posible sufrir en tal caso.

Después fueron todos vendidos por esclavos, excepto algunos atenienses e italianos y sicilianos que se hallaron en su compañía.

Aunque sea cosa difícil explicar el número de todos los que quedaron prisioneros, debe tenerse por cierto y verdadero que fueron más de siete mil, siendo la mayor pérdida que los griegos sufrieron en toda aquella guerra, y según yo puedo saber y entender, así por historias como de oídas, la mayor que experimentaron en los tiempos anteriores, resultando tanto más gloriosa y honrosa para los vencedores, cuanto triste y miserable para los vencidos, que quedaron deshechos y desbaratados del todo, sin infantería, sin barcos y de tan gran número de gente de guerra, volvieron muy pocos salvos a sus casas.

Este fin tuvo la guerra de Sicilia.

Tucídides, La Guerra del Peloponeso, Libro VII, 86-7

XXVIII.- (…) que los esclavos de los Atenienses serían vendidos y también sus aliados; pero los Atenienses mismos y los de la Sicilia hallados con ellos serían puestos en custodia, destinándolos a los trabajos de las minas, a excepción de los generales, y que a éstos se les daría muerte. Habiendo aplaudido los Siracusanos esta propuesta, quiso Herniócrates hacerles entender que más glorioso que el vencer es saber usar con moderación de la victoria, pero se vio sumamente expuesto; y como Gilipo hubiese pedido que se le entregasen los generales de los Atenienses, para conducirlos a Esparta, ensoberbecidos los Siracusanos con la prosperidad le respondieron desabridamente, pues fuera de la guerra llevaban muy mal su aspereza y su modo de mandar, verdaderamente lacónico; y, según dice Timeo, repugnaban y condenaban su mezquindad y su avaricia (…). Timeo no dice que Demóstenes y Nicias hubiesen muerto apedreados, como lo escriben Filisto y Tucídides, sino que, habiéndoles avisado Hermócrates cuando todavía duraba la junta, por medio de uno de la guardia (…), ellos mismos se quitaron la vida, y que los cadáveres se expusieron públicamente a la puerta, para que pudieran verlos cuantos quisiesen. Se me ha informado de que todavía se muestra en Siracusa un escudo, fijado en el templo, que se dice haber sido el de Nicias, y cuya cubierta es un tejido de oro y púrpura, primorosamente entremezclados.

XXIX.- De los Atenienses, los más fallecieron en las minas, de enfermedad y de mal alimentados, porque no se les daba por día más que dos cótilas de cebada y una de agua. No pocos fueron vendidos, o porque habían sido de los robados o porque, habiéndose ocultado entre los siervos, pasaron por esclavos, y como tales los vendían, imprimiéndoles en la frente un caballo, teniendo que sufrir esta miseria más que la esclavitud. Fueron para éstos de gran socorro su vergüenza y su educación, porque, o alcanzaron luego la libertad, o permanecieron siendo tratados con distinción en casa de sus amos. Debieron otros su salud a Eurípides, porque los Sicilianos, según parece, eran entre los griegos de afuera los que más gustaban de su poesía, y aprendían de memoria las muestras, y, digámoslo así, los bocados que les traían los que arribaban de todas partes, comunicándoselos unos a otros. Dícese, pues, que de los que por fin pudieron volver salvos a sus casas, muchos visitaron con el mayor reconocimiento a Eurípides, y le manifestaron, unos, que hallándose esclavos, habían conseguido libertad enseñando los fragmentos de sus poesías, que sabían de memoria, y otros, que, dispersos y errantes después de la batalla, habían ganado el alimento cantando sus versos; lo que no es de admirar cuando se refiere que, refugiado a uno de aquellos puertos un barco de la ciudad de Cauno, perseguido de piratas, al principio no lo recibieron, sino que lo hacían salir, y que después, preguntando a los marineros si sabían los coros de Eurípides, y respondiendo ellos que sí, con esto cedieron y les dieron puerto.

XXX.- La noticia de aquella desgracia se dice habérseles hecho increíble a los atenienses, por la persona y el modo en que fue anunciada: llegó, según parece, un forastero al Pireo, y, entrando en la tienda de un barbero, comenzó a hablar de lo sucedido, como de cosa que ya debía de saberse en Atenas. Oído que fue por el barbero, subió corriendo a la ciudad, antes que ningún otro pudiera tener conocimiento, y, dirigiéndose a los Arcontes, al punto les dio en la misma plaza parte de lo que le habían contado. Siguiose la consternación e inquietud que era natural, y, convocando los Arcontes a junta, le hicieron presentarse en ella; y como, preguntado por quién lo sabía, no hubiese podido decir cosa que satisficiese, teniéndole por un forjador de embustes que trataba de afligir la ciudad, le ataron a una rueda, en la que fue atormentado por largo tiempo, hasta que llegaron personas que refirieron toda aquella tragedia como había pasado. ¡Tanto fue lo que les costó creer que a Nicias le habían sobrevenido los infortunios que tantas veces les había pronosticado!

Plutarco, Vidas paralelas, IV, Nicias

Todos vosotros habéis oído hablar, y la mayoría conocéis directamente, la Latomía de Siracusa. Obra grandiosa, magnífica, de reyes y tiranos, excavada íntegramente en la roca por obra de muchos operarios, hasta una extraordinaria profundidad. No existe ni se puede imaginar nada tan cerrado por todas partes y seguro contra cualquier tentativa de evasión. Si se solicita un lugar público de encarcelamiento, se ordena conducir a los prisioneros a esta Latomía, desde las otras ciudades de Sicilia.

Cicerón (Verrinas, V)

La latomía más impactante es la Oreja de Dionisio. Su entrada tiene forma de enorme pabellón auditivo y se cuenta que fue Caravaggio, que se asentó en Siracusa tras huir de Malta, quien le puso nombre. La cavidad, excavada en la roca a fin de poder extraer los mejores bloques con los que construir los monumentos más relevantes, tiene forma de S, una altura en su punto más elevado de 25 metros y una profundidad de 65 metros. La acústica en el interior es formidable, tanto que la leyenda asegura que el tirano Dionisio se ocultaba en un risco aledaño y desde allí podía escuchar todo lo que los prisioneros hablaban en su interior. Uno de los cautivos fue Filóxeno de Citera, encarcelado por Dionisio al no haber alabado sus versos y haberle disputado el amor de una flautista llamada Galatea. Cuentan que el poeta compuso aquí su obra más conocida, por desgracia perdida: El Cíclope o Galatea, en la que se inspiraron entre otros Teócrito y Ovidio, promotores de nuestro don Luis de Góngora.

Mis hijos, de natural revoltoso y juguetón, se mostraban sobrecogidos. Caminamos en silencio hacia el lindante teatro griego. Los restos del mismo impactan por su monumentalidad y por las vistas del mar que se alcanzan desde lo más alto del graderío. Recorrimos su cavea, pisamos su orchestra, donde el coro acompañaba con sus danzas y cánticos a los actores, que actuaban desde la skené. Lo que contemplábamos era una construcción del siglo III a.C., pero en ese mismo espacio, que se apuntalaba sobre la colina de Temenite, Esquilo, coloso de la tragedia griega, estrenó Las Etneas, perdida, y, según algunos estudiosos, Los Persas, el drama más antiguo conservado. Una leyenda, tal vez espuria, reza que Esquilo murió en la cercana localidad de Gela golpeado por el caparazón de una tortuga mientras dormía a la intemperie para intentar huir de la profecía que le auguró que moriría aplastado por una casa: un quebrantahuesos confundió su calva con una roca y dejó caer sobre ella la tortuga que llevaba para abrir su caparazón.

Mientras contemplaba las heridas que el tiempo dejó en este teatro, uno de los más grandes del mundo heleno, pensaba en lo que había leído en Plutarco sobre que muchos de los prisioneros atenienses, confinados en las vecinas latomías, habían visto mitigado su cautiverio porque conocían de memoria versos de Eurípides, cuyas obras seguro que se representaron en este mismo espacio.

La colina que sustenta al edificio se llama Temenite porque albergaba un témenos, un recinto sagrado consagrado a Apolo, cuyos vestigios se encuentran en la terraza superior. En ella destaca un ninfeo enclavado en una gruta artificial, en el que desemboca un antiguo acueducto aún en uso. Al ninfeo lo flanqueban unos nichos excavados en la roca que parecían albergar esculturas de las musas, compañeras del dios Apolo. En edad tardoantigua fueron reutilizados como necrópolis.

Debe de ser tenido como un regalo de los dioses acudir a una de las representaciones que todavía se hacen en tan bucólico entorno, protegido aún por el daimon de Apolo y sus musas.

Abandonamos el Parque Arqueológico de la Neapolis por el anfiteatro romano, que hay junto a la salida, el más grande de los tres conservados en Sicilia y el segundo en Italia, después del de Verona, según afirman las guías. Que también recalcan que su estado de conservación había sido más que aceptable hasta que llegaron los susodichos españoles y lo desmantelaron para fortificar Ortigia. Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Hispani. Pobre Siracusa: no ha tenido suerte con los hispanos ya desde el traidor Mericus.

Hubimos de renunciar a visitar la conocida tumba de Arquímedes, en la necrópolis de la Puerta de Agrigento, llamada así por Cicerón, que la halló cubierta de zarzas y mandó adecentarla, tras haberla identificado por tener un relieve con una esfera inscrita dentro de un cilindro. Hoy se sabe que ese enterramiento es de un ciudadano romano 200 años posterior a la muerte del genial matemático.

Arquímedes nos aguardaba en una escultura en los puentes que comunican la isla de Ortigia con tierra firme, justo al lado del Puerto Pequeño. En Ortigia fundaron emigrantes corintios en el 734 a.C. (19 años después de la fundación de Roma) la segunda colonia más antigua de la isla, después de la cercana Naxos. Algunos cuentan que la llamaron siraco, que en griego significa “pantano”, mientras que otros defienden un étimo fenicio, que vendría a significar “isla de las gaviotas”.

Nada más penetrar en la isla nos recibieron los restos del templo de Apolo, el templo dórico en piedra más antiguo de Sicilia. Su tortuosa historia (fue reutilizado como iglesia bizantina, mezquita árabe, iglesia normanda y cuartel de las tropas españolas en el XVI) sólo nos permite disfrutar de dos columnas dóricas completas. Los eruditos argumentan que el orden dórico es masculino y que sus robustas columnas representan la fuerza y la sobriedad viriles, mientras que al jónico, con columnas más estilizadas, lo consideran femenino.

Siracusa honra a su ciudadano más ilustre, aparte de con la mencionada escultura que da acceso a la isla, con una plaza y un museo en el que se muestran algunos de los ingenios ideados por el sabio, junto a otro surgidos de la mente de Leonardo da Vinci. En la Plaza Arquímedes se alza una fuente, la de Artemisa o Diana, brotada de los cinceles del escultor Giulio Moschetti entre 1906 y 1907. En ella se narra de manera prodigiosa cómo la diosa de la caza y de los bosques convierte en fuente a la ninfa Aretusa para librarla del acoso del río Alfeo. A Artemisa se le consagró Siracusa y a la isla se le dio uno de sus sobrenombres: Ortigia.

Comimos un bocadillo en las escaleras laterales de la catedral, impactados por la sublimidad barroca de la plaza en la que se yergue. La catedral se apoya en el Athenaion, el dórico templo consagrado a Atenea en el siglo V y coronado con una estatua de la diosa, cuyo escudo era usado como faro por los navegantes que se aproximaban al Puerto Grande. Las columnas del pórtico exterior se conservan en su integridad, encastradas en el muro que erigieron en épocas posteriores. Desdeñando tal vez su hermosa fachada barroco-rococó, de forma convexa, característica que descubrimos en otras catedrales sicilianas, buscamos en el interior las huellas del vetusto templo heleno. Habían horadado los muros de la cella, en cuyo interior se hallaba la estatua de la diosa, para abrir los arcos que comunicaban la nave central con las laterales. El estado de conservación es sublime, inclusive el de las dos columnas incompletas, que se resisten orgullosas a los materiales de relleno que quisieron enclaustrarlas.

Admiramos en alma viva cada columna, cada lienzo del muro de la cella. No prestamos la atención que merecían a los mosaicos normandos, a los preciosistas frescos de la capilla del Santísimo Sacramento y a la capilla de Santa Lucía, martirizada en esta ciudad en tiempos de Diocleciano.

En Elche de la Sierra, mi pueblo, las vísperas de santa Lucía, el 13 de diciembre, y de san Antón, el 17 de enero, los zagales íbamos al monte por la tarde para coger romero, que los más habilidosos transportaban en carritos de madera con ruedas hechas de cojinetes. Con el romero encendíamos hogueras, a las que los mayores añadían algún tronco, en cuyas brasas los vecinos de la calle asaban chumarro, careta u oreja de cerdo, chorizos, morcillas y patatas y lo compartían calentados por la hoguera y por el clarete que destilaban las viñas del terreno. Por ello le tengo especial querencia a esta santa. Visitar la ciudad en la que fue martirizada y de la que es patrona era una cosa que me acercaba a mis raíces pueblerinas. Por desgracia el tiempo apremiaba y no pude honrarla en el lugar donde fue sometida a suplicio y, sobre todo, en la iglesia en la que se erigió su sepulcro, antes de que un general bizantino la trasladara a Constantinopla a fin de salvarla de los sarracenos: para esta iglesia, la Basílica de Santa Lucía del Sepulcro, Caravaggio, uno de mis dioses, pintó el Entierro de santa Lucía. Anoté en mi bitácora de visitas pendientes volver a estos lares.

Nos aguardaba Ovidio encarnado en la Fuente Aretusa. De camino nos detuvimos a paladear un cannolo, ese delicioso barquillo dulce relleno de una crema en la que predomina el queso ricota y que levantaba pasiones en mi admirado comisario Montalbano, a quien poco después quería rendir tributo visitando el terruño de su creador en Agrigento. El que yo me pedí tenía pistacho, cultivado en las feraces laderas del Etna. Besé el Olimpo degustándolo a la vez que bendecía a Andrea Camilleri por habérmelo descubierto a través de su Montalbano.

Aretusa era una náyade, una ninfa de las aguas, compañera de Ártemis en la región griega de Arcadia. De ella se encaprichó el dios río Alfeo y quiso violentarla. La ninfa, que había consagrado su virginidad a su diosa, acorralada por el dios, pidió ayuda a su protectora. Ártemis la convirtió en corriente de agua, mas Alfeo quiso apoderarse de ella. La divinidad de los bosques la ayudó a dirigir su curso bajo el mar y la hizo aflorar en la isla de Ortigia. Aun así, Alfeo la descubrió y unió sus aguas con las de la náyade para toda la eternidad. Tal lo cuenta Ovidio en su Libro V de Las metamorfosis.

Hoy la fuente de Aretusa es un afloramiento circular de agua dulce a escasos metros del mar, con unas vistas extraordinarias a la fortificación normanda del Castello Maniace y al mar, en una terraza ajardinada desde la que disfrutar de una puesta de sol digna de las divinidades que se refugian en aquel paraje.

Siracusa aún nos ofrendó un último regalo: al volver a cruzar el puente que une la isla con tierra firme el sol se inmoló en un ocaso que nunca dejaríamos partir de nuestra memoria.

Condujimos hasta Noto, cuyo casco histórico es Patrimonio de la Humanidad, por atesorar un joyero de iglesias y palacios, en los que el barroco siciliano erupciona. Además, celebran unas fiestas, la Infiorata, en las que tapizan con flores las principales calles allá por el mes de mayo, multiplicando de manera exponencial el atractivo de esta población.

He de confesarme adicto al caffé. En mi ciudad he encontrado un oasis en Il Baretto, tras cuya barra impera Melchiorre Cordaro, unas veces dios, otras arpía, según la educación de los que acudan a su templo a adorar el elixir negro, que destila como si del néctar divino se tratara. Melchiorre, siciliano de raigambre, me ha habituado a no conformarme con cualquier mejunje al que osan llamar café y sólo sirve para desatrancar cañerías, tan vendido para mi dolor en muchos locales de España. Por eso recorrimos el Corso de Noto, sobre el que la noche había tendido su velo, realzando con la iluminación artificial la hermosura de los edificios que nos salían al paso, mientras buscábamos una cafetería como los cánones mandan. La encontramos agazapada a la vera de una imponente iglesia. En ella pude libar due caffé como debería ser dogma libarlos, acompañados de otro cannolo que haría relinchar de placer a don Salvo.

-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera

/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…

-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin

/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)

-

Fiel a sí mismo

/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…

-

El trabajo sin trabajo ni propósito

/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: