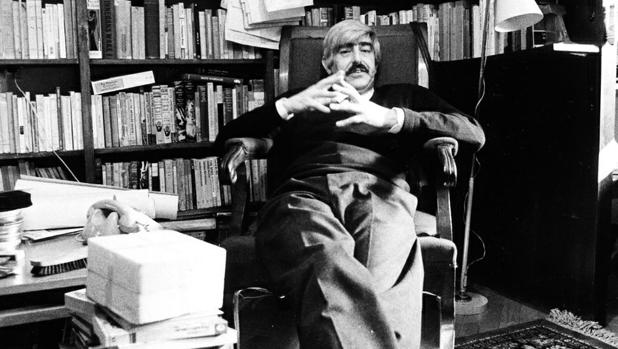

Ensayo de Javier Marías sobre Juan Benet publicado en el libro Literatura y fantasma (Alfaguara, 2001; DeBolsillo, 2009).

_______

Antes de nada quisiera darle las gracias al Colegio de Ingenieros por su amable invitación a participar en este acto. Recuerdo haber estado una vez más en esta sala, justamente con ocasión de la conferencia que pronunció Juan Benet cuando fue nombrado Colegiado de Honor, algo que lo enorgulleció enormemente, hasta el punto de solicitar la asistencia de sus amigos literarios, de rara ignorancia en lo referente a la ingeniería y yo el más ignorante sin duda alguna.

Supongo que Juan Benet también debió de tener discípulos en ese campo profesional suyo, que siempre consideró el principal, entre otros motivos porque nunca vio ni quiso ver como profesión el ejercicio de la literatura. Pero yo sería desde luego uno de sus discípulos literarios, o quizá resultara más adecuado decir que él fue maestro mío, no sólo en un sentido general y levemente rimbombante, sino también en uno más modesto, casi artesanal.

Dado que lo conocí siendo yo muy joven, con dieciocho años, y que fue gracias a una gestión suya como mi primera novela me fue publicada a los diecinueve, adquirí la costumbre de pasarle mis manuscritos antes de entregarlos a la imprenta, porque era su opinión la que desde el principio más me importaba. Tanto me importaba que recuerdo haber recurrido a un pequeño truco cuando acabé mi segunda novela, Travesía del horizonte, a los veinte o veintiún años. Me pareció advertir que si a Benet le importaba por entonces (hablo de los primeros años setenta) la opinión de alguien sobre lo que él hacía, era exclusivamente la de Dionisio Ridruejo, a quien por casualidad yo también conocía, y desde la infancia. Así que, temeroso de que mi segunda novela pudiera no gustar a Benet —era brutal en sus juicios negativos—, se la pasé primero a Ridruejo en la confianza de que, si a éste le parecía aceptable, condicionase a su más joven amigo. Imagino que a Benet no se le escapó mi juvenil artimaña.

Llegó un momento con los años en que, quizá para convencerme de que había alcanzado la mayoría de edad literaria, dejé de pasarle mis libros en manuscrito. Pero aunque se los diera ya impresos y sin corrección posible, no por eso dejaban de ser su opinión y su juicio los que más me importaban e interesaban. Recuerdo que, aparte de comentar lo que le había parecido el libro en conjunto —alguna vez por carta, como hacía yo casi siempre con los suyos—, me obsequiaba con observaciones textuales e incluso de tipo técnico. Estos comentarios me han ayudado y enseñado mucho; y si hoy sé resolver algún problema técnico-literario de cierta complejidad o de solución difícil, no me cabe duda de que lo debo, en un ochenta por ciento, a las enseñanzas improvisadas de Juan Benet, tanto como escritor, al leerlo, cuanto como amigo, cuando él me leía a mí.

Benet tenía en mucho la precisión en la escritura, y en parte me imagino que ese prurito le venía de su formación científica e ingenieril. Pero lo mejor es que, a la vez, se negaba a ser esclavo de esa precisión, a la manera de muchos autores o críticos que descifran el mérito o la bondad de un texto en la ultracorrección gramatical, sintáctica o léxica, y se pasan la vida buceando con escafandra en los diccionarios. Quiero decir que también era capaz de renunciar a esa precisión si le convenía, y así lo hizo en más de una ocasión, o de contravenir reglas ortodoxas si le parecían superfluas o que atentaban contra la musicalidad de la prosa. Y, como cualquier otro escritor, no le faltaban manías y fobias verbales, que sin embargo siempre trataba de explicar y justificar. Recuerdo que me enseñó a desconfiar, si no a detestar, algo que él detestaba, los infinitos sustantivados. Decía que era preferible siempre el sustantivo correspondiente, más sobrio y menos poetizante: antes «la oscilación de las ramas» que «el oscilar de las ramas», «aquel deseo de estar vivo» antes que «aquel desear estar vivo». Recuerdo que hacía, sin embargo, una excepción: era admisible referirse a «el mecerse» de algo, de la cuna o hasta de las ramas, porque según el diccionario el sustantivo correspondiente no era el que debería ser, oportuno y deseable, a saber, «mecimiento», sino «mecedura», lo cual se asemejaba en exceso a «metedura», y metedura no hay más que la de pata. Había adjetivos que consideraba inútiles o enteramente improcedentes para calificar nada, por ejemplo «espeso» en su sentido figurado. Cómo puede decirse de algo que es «espeso», sentenciaba, es como no decir absolutamente nada. Y en una ocasión —ya digo que tenía la generosidad y la paciencia a veces de hacerme comentarios textuales—, me echó abajo una frase por mi elección de un vocablo. La frase, creo que de mi novela El siglo, decía así: «Era la hora imprecisa y variable en que los perfiles de los edificios fuliginosos adquieren en las ciudades una aureola de cárdeno, mientras la masa inmóvil y recortada del firmamento conserva todavía intacta su negrura». Lo que le molestaba no era en modo alguno «fuliginoso» (al contrario, decía, sí, a las ciudades siempre les viene bien un poco de hollín y traer a la memoria su existencia); lo que a su modo de ver arruinaba la frase era aquel color, «cárdeno». Y me protestaba: ¿y por qué cárdeno? ¿Has visto tú alguna vez algo de color cárdeno? Dime alguna cosa en el mundo que sea cárdena. Y añadía: ese es un color taurino, y lo taurino, en la prosa que no es taurina, lo único que consigue es hacerla castiza y provinciana. Hay que evitarlo a toda costa.

Y recuerdo sobre todo una ocasión, que menciono porque algo tiene de ingenieril la anécdota, en que me torturó durante toda una cena para decirme, con la mayor elegancia, que una de mis novelas le había gustado. Estaban presentes su segunda mujer y alguna otra persona amiga, y empezó por requerir silencio y decirme: «Bueno, pues esta novela, sí, está bien, lo que pasa es que has cometido un error descomunal, realmente imperdonable en un libro como este, y claro, pues así el libro ya no es lo que podría haber sido». Yo empecé a alarmarme y aun a aterrarme, porque cuando alguien es el maestro, y uno considera que su juicio es el más importante ante la aparición de un libro nuevo, pues bebe sus palabras; y empecé a pensar que iba a ponerme algún reparo en la estructura, en la concepción, me va a decir que estilísticamente no he dado una y que es horrendo. Y siguió: «Hay un problema, un fallo gravísimo, porque en un momento determinado tú hablas de un puente ferroviario» —y era lo único que llevaba en un papelito anotado—; «puente ferroviario», dices, y luego hablas y lo describes de la siguiente manera —y leyó de su nota—: «“El ancho río de aguas azules, quebrado por el largo puente de hierros diagonales entrecruzados”, y claro», decía, «esto no puede ser, porque… cómo no te has dado cuenta de que este puente es» —y lo siento mucho, no recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero fue algo totalmente incomprensible para mí; pongamos que dijo, y discúlpenme ustedes, señores ingenieros que tal vez sabrán mejor que nadie que en modo alguno pudo decir esto porque tal cosa es imposible o un gran disparate, pero pongamos que dijo que aquél era un puente «… de vigas pudeladas de mispíquel o leberquisa. Y claro, si hubieras dicho que esto era un puente de vigas pudeladas de mispíquel o leberquisa, pues no cabe duda de que la novela habría sido muy otra, y cuánto no habría ganado esta novela si hubieras dicho esto». Y yo respondía: «Bueno, pero era un poco difícil que yo, porque yo no…». Y él me interrumpía: «Pero ¿cómo no te has dado cuenta de que es esto y no otra cosa, cómo no has reconocido ese puente, porque este puente yo veo perfectamente cómo es, este puente es así y así y así, y no puede ser sino un puente de vigas pudeladas de mispíquel o leberquisa, y no eso otro que dices tú de hierros pentagonales machihembrados o no sé cómo, que eso es como no decir nada y dejar al lector a ciegas sin ver ese puente que está clarísimo qué puente es, está clarísimo para cualquiera». Y avanzaba la cena y yo de vez en cuando intentaba sacarle algo más: «Bueno, pero y el resto del libro, en fin, no sé…». «Bueno», contestaba él, «el resto del libro, el resto del libro, pues sí, pero qué lástima, hay que ver qué lástima, porque claro, esta novela, si hubieras dicho esto otro, pues habría tenido otra altura, otra exigencia…» Y llegaron los postres y yo le insistía y le decía: «Bueno, pero en fin, no sé, los personajes, y esta escena o aquella, algún diálogo…». «Sí, no, los diálogos, los personajes, no, si gracia ya tiene todo, sí, pero claro, pero qué torpe eres, pero cómo no reparaste en que esto es, en que esto era un puente de vigas pudeladas de mispíquel o leberquisa, y qué te costaba consultarme, te lo habría definido al instante, y en cambio pues ahora, qué quieres, pues el libro se resiente, qué voy a decirte…» Y así durante toda la noche sin decir absolutamente nada de la novela, aparte de lamentar aquel error descomunal que a su juicio la había convertido en otra cosa de la que sin duda podía haber sido. Hasta que finalmente, llegado el momento del café o incluso la hora de la copa, se quedó así pensando y dijo: «Bueno, la verdad, este puente que tú has dicho, porque este puente es así y así». Y sacó otro papel y en él dibujó aquel puente, y dibujó exactamente el puente que en efecto yo había imaginado o recordado, y lo interrumpí para decirle «Sí, sí, este es el puente». Y él dijo entonces: «Bueno, pues mira, la verdad es que si lo he dibujado a la primera y el puente es este, pues quizá, a pesar de que lo dices fatal, y lo dices con esta cosa absurda de los hierros oblicuos empalanganados o lo que se quiera que digas, si yo he logrado saber en seguida qué puente era, quizá habría que pensar que no está ni estaba tan mal dicho». Y no añadió nada más, esa fue la manera que tuvo de elogiarme aquella novela.

Y yo, ahora, lo único que puedo decirles para concluir es que la muerte de Juan Benet, de la que se cumplen nueve meses, nos ha dejado a todos sin un gran ingeniero y sin un gran escritor, y a los que éramos amigos suyos sin un gran amigo. Pero a mí, como novelista, me ha dejado además sin nadie para decirme que la bondad de un libro mío dependa del mispíquel o la leberquisa. Muchas gracias.

_______

Intervención oral durante la solemne sesión en honor de don Juan Benet celebrada en el Colegio de Ingenieros de Caminos, en Madrid, el 14 de octubre de 1993, reelaborada y ampliada por el autor con motivo de su publicación en la revista Así, Roithamer en abril de 1999, dedicada a Benet.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: