Hans Graf Dietrich von Hülsen-Haeseler reunía en sus apellidos tanta alcurnia como esdrújulas. Su padre fue el general Hermann Alexander Hans Kasimir Botho von Hülsen; y su madre, la duquesa Helena Dorothea Wihelmine von Haeseler. O sea que el muchacho se salía de noble y de sencillo.

Cuando se tiene un padre general prusiano y una madre aristócrata calvinista, uno suele volverse militar, cortesano o tonto. Dietrich, con gran tino, se dedicó a los dos primeros oficios, aunque no le faltaba disposición para lo último.

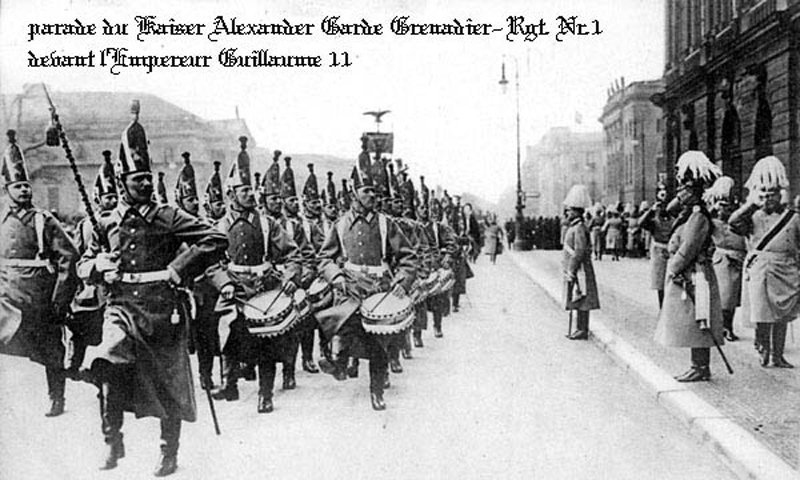

La milicia lo trató bien, porque los nobles del II Reich vinieron al mundo para triunfar. En el orden prusiano, sólo los de sangre azul y los muy ricos (venían a ser los mismos) podían acceder al Gymnasium, la enseñanza superior, y convertirse mandatarios civiles o castrenses. Si eras un bitongo, ya tenías grado de oficial. Pero si eras muy pijo, caso del buen Dietrich, sentabas plaza de teniente al 1º Regimiento de Granaderos de la Guardia, más conocidos como Granaderos del Emperador Alejandro.

La unidad de Von Hülsen-Haeseler intervino en la guerra franco-prusiana, integrada en las fuerzas del denominado Ejercito del Somme, participando en la batalla de Sedán y el posterior Sitio de París, asedio concluido cuando el hambre rindió de muerte a los parisinos de a pié. (Los ricos pasaron menos gusa porque se zamparon la colección zoológica del jardín de Las Tullerías). Tras ambos episodios, nuestro héroe evitó desplancharse el uniforme en campaña, orientándose hacia el Estado Mayor.

Ahí le fue aún mejor. Tipo bien plantado, con apenas 23 años, de modales pulcros y hablando idiomas; su gran amigo, Willy, el káiser Guillermo II, le nombraría su edecán. Luego siguió ascendiendo y se desempeñó como agregado militar en Viena (no era cosa de elegir embajada en un sitio chungo) para, años más tarde, convertirse en Jefe del Gabinete Militar Imperial.

Sin cuestionar sus dotes marciales, su más señalado mérito al servicio de su majestad imperial, fue sepultar el llamado “asunto Eulenburg”. (En síntesis: un escándalo de la época, donde el editor Maximiliano Harden acusó al egregio príncipe Felipe de Eulenburg-Haterfeld y a varios miembros de la llamada Mesa Redonda de Liebenberg, el círculo intimo del emperador, de perder aceite cosa mala).

Curiosamente, este militar tan poderoso y afín al orden establecido, iba a cometer una torpeza que marcaría su memoria para siempre. El káiser Guillermo aceptó una invitación a una partida de caza en la Selva Negra y, entre la comitiva imperial, figuraba el buen Dietrich, a la sazón con 56 tacos de almanaque ya. Como conocía bien los gustos de káiser, el general decidió obsequiarle con un espectáculo muy en boga entre la aristocracia germana: una actuación de índole homoerótica.

El íntimo bataclán no tenía desperdicio. Ese talludo mariscal de campo, con porte de percherón, salió a escena vestido de bailarina, ejecutando saltos, piruetas y lanzando pícaros besitos a la concurrencia. Su éxito fue arrollador. Literalmente, de muerte.

Los cotidianos alemanes fueron obligados a publicar una nota oficial, atribuyendo el óbito a un sincope durante una cacería. La prensa inglesa narró, sin embargo, el suceso con deleitosa complacencia, mientras pintaba al finado embutido en tutú de plato y ceñido con una diadema. Un retrato inexacto y malicioso, a todas luces.

Miranda Carter, amena historiadora, afina bastante más en su libro The three emperors (Penguin, 2009). En realidad, el general caído se tocaba con un gracioso airón y vestía un tutú taglioni rosa con falda larga de gasa y leotardos. Un atuendo del cual sólo pudo ser despojado con gran esfuerzo, porque cuando decidieron retirarlo del escenario, el cadáver presentaba ya rigor mortis.

En fin, ya saben, como decía Quinto Horacio Flaco: “odio al vulgo profano y me aparto de él”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: