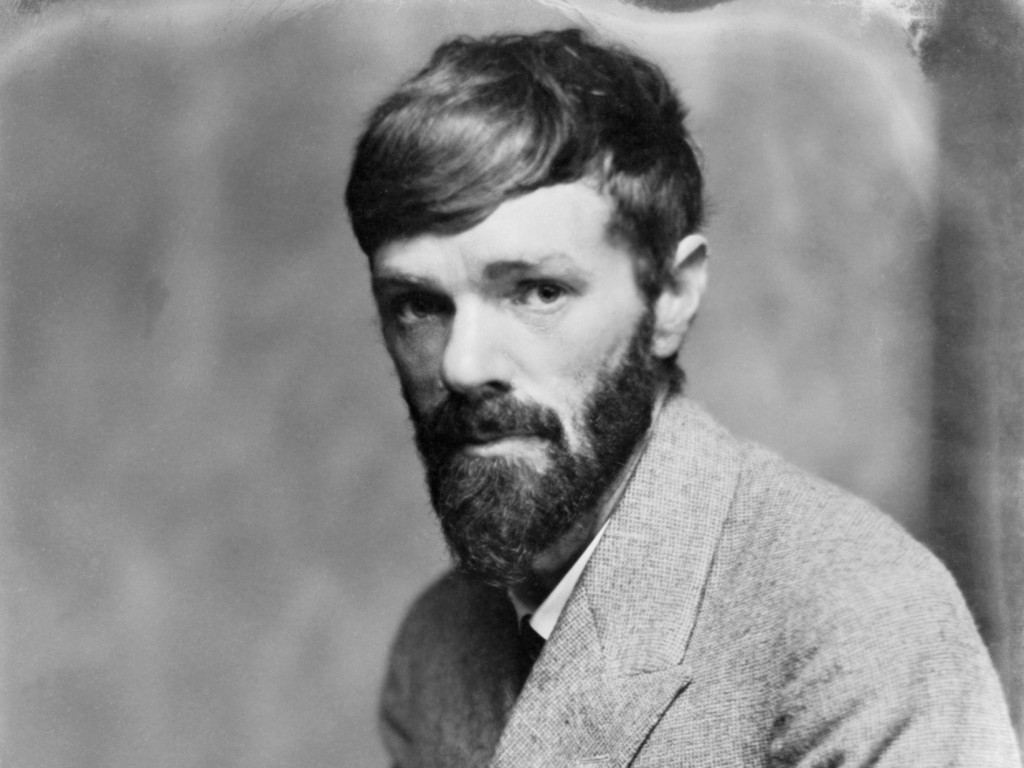

“Este lugar no me gusta”, solía escribir D. H. Lawrence a modo de colofón en sus cartas. Considerando que su correspondencia fue tan copiosa como errante su estrella —“viajó por todo el mundo”, recordó su amiga la escritora escocesa Catherine Caswell, tras la noticia de su fallecimiento en 1930— puede seguirse que al autor de Hijos y amantes (1912), Mujeres enamoradas (1920) o El amante de Lady Chatterley (1928) no le gustaba el mundo. Abrió los ojos a él en Eastwood. Fue un día como hoy, pero hace 139 años: el 11 de septiembre de 1885.

En algunos aspectos, para algunos comentaristas —no así para otros, como Virginia Woolf— el nacimiento del futuro escritor fue un momento estelar del ser humano en su conjunto porque es comparable a la crisis de la física clásica —el problema del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad— del fin de siglo decimonónico, que llevó al nacimiento de una nueva era de la ciencia. La comparación no es baladí. Quienes así piensan sostienen que el magnetismo que se establece entre dos personas que se atraen sexualmente es una de las mayores fuerzas de la naturaleza —“El peso del mundo es amor”, escribe Allen Ginsberg—, y Lawrence, pese a la censura y el exilio que sufrió desde la publicación de sus primeros textos, siempre consideró la cópula una experiencia transcendental, estrechamente ligada a la espiritualidad, que conectaba a las personas con la esencia de la vida y la naturaleza.

Su paso por el mundo no habría de prolongarse mucho: un par de pulmonías degeneraron en una tisis y fue ésta la que le llevó al hoyo prematuramente, con 45 años. Pero sí que habría de crecer algo para escribir grandezas como aquella que reza: “No existen causas, la Vida y el Amor son la vida y el amor; un ramo de violetas es un ramo de violetas e introducir en las cosas la idea de causa es arruinarlo todo. Vivir y dejar vivir, amar y dejar amar, florecer y marchitarse y seguir la curva natural que se prolonga siempre sin motivo”.

Todo le era hostil en esa Inglaterra victoriana que le vio nacer hace hoy 139 años. El padre fue un minero alcohólico y analfabeto, Arthur John Lawrence. La madre —Lydia Beardsal—, una docente que, por despechar al marido, educó al pequeño David —el último de sus retoños— en la idea de que la cultura —y no la política, la causa por antonomasia de su envilecimiento— es la única redención del ser humano.

Puede que Lydia se excediese en su celo por el último de sus hijos. Fue ella la que puso fin —o lo intentó con ahínco— a las inquietudes del joven Lawrence con Jessie Chambers, aquella muchacha con la que hablaba de libros, futura inspiración de la Emily de El pavo real blanco (1911), la primera novela del aprendiz de pornógrafo. Eso, y poco más, es lo que habría de ser para los biempensantes, el común de sus coetáneos, el autor de El amante de Lady Chatterley. Jessie —que enviaba los poemas de Lawrence a Ford Madox Ford, el editor de The English Review— también se encuentra tras la Miriam de Hijos y amantes. Pero el recuerdo de la madre, muerta en los meses anteriores, pesa más en las páginas de aquella novela que el de su primera valedora en el mundo editorial.

Aunque ya hacía más de diez años de la muerte de la reina Victoria, acaecida en 1901, la moral de su tiempo seguía imperando —lo haría hasta el fin de la Gran Guerra (1918)—, y el joven autor D. H. Lawrence topando con ella. Así pues, ni que decir tiene el escándalo que supuso que la baronesa Frieda von Richthofen, una traductora alemana de cuentos de hadas, abandonase a su marido, antiguo profesor de Lawrence en la universidad de Nottingham, para fugarse con el joven escritor. Siendo ella germana —además de la que convenció al joven para la fuga—, el escándalo fue a más cuando estalló la guerra. A la inmoralidad se sumó entonces la traición: un pacifista casado con una teutona. Fue tan grande el rechazo social que sufrieron entonces —llegó a ser expulsado de Cornualles en virtud del Acta de Defensa del Reino— que tras el armisticio los Lawrence abandonaron Gran Bretaña. Salvo algunas estancias breves en Londres, nunca habrían de volver. Se inició entonces un exilio voluntario al que el escritor siempre se habría de referir como su “peregrinación salvaje”.

Australia, Ceilán —hoy Sri Lanka—, Estados Unidos, México, Italia, el sur de Francia… Autor prolífico, escribió sin parar casi de todo —ensayos, poesía, libros de viajes, cuentos, teatro—, y sus novelas, esas que la posteridad habría de celebrar, aparecieron en ediciones casi privadas. En un principio Mujeres enamoradas, sin ir más lejos, fue distribuida por suscripción y solo en Estados Unidos. El amante de Lady Chatterley enfrentó su último proceso en el Reino Unido en 1961. Tan querido como odiado por sus colegas, tras su muerte, que tuvo lugar en Francia el 2 de marzo de 1930, Virginia Woolf —como la mayoría de las feministas— le acusó de misógino en un artículo. Aldous Huxley, uno de sus corresponsales más frecuentes, escribió sobre El amante de Lady Chatterley: “Es un libro extraño y bello, pero sumamente triste, como fue en el fondo la vida de su autor”.

D. H. Lawrence, un escritor que, como la crisis de la física clásica puso en marcha una nueva era de la ciencia, con sus escándalos fue un decidido precursor de esa nueva concepción del sexo que, tímidamente, comenzó a fraguarse tras el armisticio. Así se escribe la historia.

-

Vargas Llosa, campeón del “Boom”

/abril 15, 2025/Cuando Mario Vargas Llosa obtuvo en 1963 el premio “Biblioteca Breve” de la editorial más prestigiosa del momento, Seix Barral, era un joven peruano casi desconocido. Solo había publicado un libro de relatos en 1959, Los jefes, que mereció un galardón prestigioso pero minoritario, el Leopoldo Alas. En aquella fecha empezó una carrera literaria de reconocimientos y éxitos continuados.

-

Mario Vargas Llosa, daguerrotipo

/abril 15, 2025/Ahora sabemos, ¿quién lo diría?, que su literatura surge del desamparo y del proverbial encuentro con unas páginas salvíficas que nunca han dejado de inspirarle; por lo que siempre vuelve a refugiarse en algunos determinados fragmentos de Madame Bovary, sobre todo cada vez que se siente perdido, para reflejarse en el espejo de Flaubert. Mario Vargas Llosa es uno de los pocos escritores a los que se les ha concedido contemplar la inmortalidad de su obra; y que, a pesar de ese funesto don capaz de paralizar cualquier escritura, continúa escribiendo con el emocionado temblor de un pálido adolescente, como…

-

Contar Venecia, ser Venecia

/abril 15, 2025/Pese al tono abiertamente elogioso de mis palabras, creo que a Jáuregui no le agradará que lo llame “dandi”. Él mismo confiesa en su libro haber tonteado con el dandismo, aunque al parecer no fue nada serio, una noche loca, por así decir. Yo lo dudo, pues sólo un dandi inventa un yo ficticio para dar la impresión de que escribe desde si mismo, que es lo que ha hecho en Venecia: Un asedio en espiral. Que añada que el dandismo le está vedado debido a su congénita incapacidad para el refinamiento prueba que miente. No se lo reprocho, los…

-

Paulino Masip: la metafísica de la guerra

/abril 15, 2025/Toda guerra busca a sus héroes, eso es cierto, pero donde encontrarlos depende de la mirada. Paulino Masip lo intentó hace ya ochenta años, desde su exilio mexicano al publicar una de las mejores novelas sobre la guerra civil, El diario de Hamlet García. Al confeccionar su estreno novelesco su mirada está, pero solo aparentemente, un poco perdida. El héroe, su propio héroe, lo encuentra Masip en un profesor de filosofía que de su disciplina es la más concreta encarnación. Aislado por completo de todo lo terrenal, Hamlet no pertenece al gremio de los pensadores, tan numéricamente relevante en la…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: