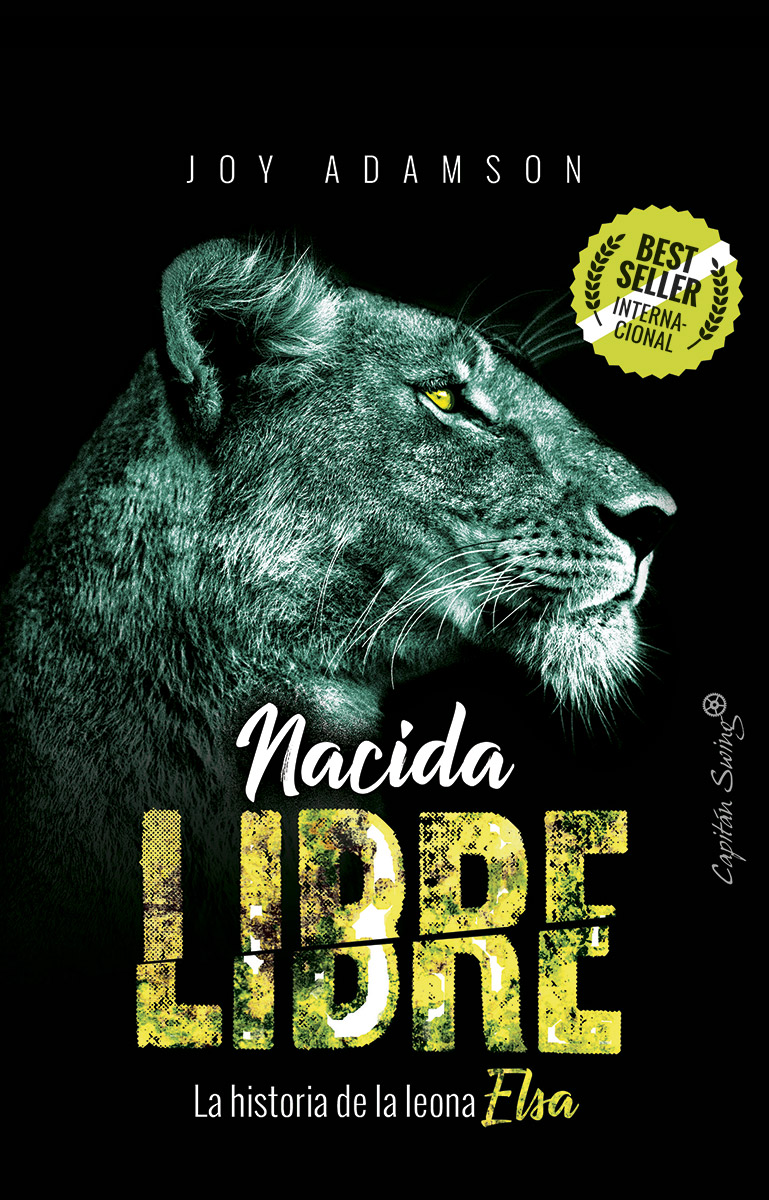

Hace cincuenta años, en Nacida libre (recientemente publicada por Capitán Swing), Joy Adamson introdujo por primera vez en el mundo la historia de su vida junto a Elsa, la leona, a quien había rescatado como un cachorro huérfano y se crió en su casa en Kenia. Pero como Elsa había nacido libre, Joy tomó la decisión desgarradora de que debía ser devuelta a su hábitat natural cuando tuviera la edad suficiente para valerse por sí misma. Esta historia sobre un cachorro de leona en transición entre el cautiverio en el que se cría y el temible salvaje al que regresa captura las habilidades tanto de los humanos como de los animales para cruzar la brecha aparentemente insuperable entre dos mundos radicalmente diferentes. Especialmente ahora, en un momento en que la naturaleza y sus habitantes se ven cada vez más amenazada por el desarrollo humano y el desastre natural, el extraordinario relato de Adamson es un idilio al que volver una y otra vez.

01

La vida de las cachorras

Durante muchos años, mi hogar ha estado en la provincia de la Frontera Septentrional de Kenia, la vasta extensión semiárida de arbustos espinosos que se extiende más de trescientos mil kilómetros cuadrados entre el monte Kenia y la frontera con Abisinia.

La civilización apenas ha tenido impacto en esta región de África: aquí no hay colonos, las tribus indígenas viven en gran medida como hacían sus antepasados y en el lugar abunda la fauna salvaje de todo tipo.

Mi esposo, George, es jefe de los guardas de caza de este inmenso territorio y nuestro hogar se ubica en el límite meridional de la provincia, cerca de Isiolo, una pequeña población formada por unos treinta blancos, todos ellos funcionarios gubernamentales encargados de administrar el territorio.

George desempeña múltiples funciones, como velar por el cumplimiento de las leyes de caza, impedir la caza en vedado y solventar los problemas con los animales peligrosos que atacan a las tribus. Por su trabajo, se ve obligado a recorrer tremendas distancias como parte de los viajes que hemos bautizado como «safaris». Siempre que puedo, lo acompaño en dichos viajes, lo cual me permite disfrutar de la oportunidad única de conocer de primera mano esta tierra virgen donde la vida es dura y la naturaleza se rige por sus propias leyes.

El origen de esta historia se remonta a uno de esos safaris. Un miembro de la tribu de los borana había muerto por el ataque de un león devorador de humanos. Informaron a George de que aquel animal, acompañado por dos leonas, vivía en unas montañas cercanas, y era su deber dar con su paradero. De ahí que nos halláramos acampados en el norte de Isiolo, entre el pueblo de los borana.

A primera hora de la mañana del 1 de febrero de 1956, me encontraba en el campamento sola con Pati, nuestra mascota, un damán roquero hembra que vivía con nosotros desde hacía seis años y medio. Pati parecía una marmota o una cobaya, por más que, por la estructura ósea de sus patas y su dentadura, los zoólogos insistan en que el damán es pariente de los rinocerontes y los elefantes.

Pati se acurrucaba con su suave pelaje contra mi cuello y, desde su atalaya segura, observaba todo cuanto ocurría a su alrededor. El paisaje circundante era árido, con afloramientos de rocas graníticas y vegetación rala; pero aun así había fauna a la vista, como multitud de gacelas jirafa (también llamadas gerenucs) y otras gacelas, que son animales que se han adaptado a la aridez y apenas beben.

De pronto escuché la vibración de un vehículo, cosa que solo podía indicar que George regresaba mucho antes de lo previsto. Al poco, nuestro Land Rover apareció entre los espinos y se detuvo cerca de las tiendas de campaña. George gritó:

—Joy, ¿dónde estás? Ven, tengo un regalo para ti…

Fui corriendo hacia allí con Pati en el hombro y vi la piel de un león. Antes de tener tiempo de preguntarle cómo había ido la cacería, George me señaló hacia el maletero del coche. Había allí tres cachorros de león, pequeñas bolas peludas con el pelaje moteado que se tapaban la cara para no ver lo que acontecía. De apenas unas semanas de vida, todavía tenían los ojos cubiertos por una telilla azulada. Casi no gateaban, pero aun así intentaron escabullirse a rastras. Eran tres hembras. Me las coloqué en el regazo para tranquilizarlas, mientras George, muy afligido, me narró lo ocurrido. Hacia el amanecer, a él y a otro guarda de caza, Ken, los habían conducido cerca del lugar en el que se decía que vivía el león que comía hombres. Al despuntar el alba, los atacó una leona que surgió de detrás de unas rocas. Aunque su deseo no era abatirla, estaba muy cerca y dar marcha atrás era peligroso, de manera que George le hizo una señal a Ken para que disparara y este apuntó y la hirió. La leona desapareció. Al reemprender el camino, la expedición encontró un reguero de sangre que conducía colina arriba. Con precaución, paso a paso, ascendieron por la ladera hasta llegar a una inmensa roca plana. George trepó a ella para contar con mejor perspectiva, mientras Ken la rodeaba por abajo. Entonces vio a Ken asomarse bajo la roca, detenerse, apuntar con el rifle y descargar ambos cañones. Se oyó un rugido; la leona apareció y fue directa hacia Ken. George no podía disparar porque tenía a Ken en la línea de tiro, pero, por suerte, había un cazador deportivo en una posición más favorable que disparó su rifle, el animal viró de manera brusca y entonces George la remató. Era una leona grande en la flor de la vida, con las ubres llenas de leche. Fue al constatar tal hecho cuando George entendió por qué estaba tan furiosa y por qué se les había enfrentado con tal coraje. Y entonces se culpó por no haber sabido interpretar que su comportamiento era un indicio de que estaba defendiendo a sus cachorros.

George ordenó buscar a sus crías. En aquel mismo instante, él y Ken escucharon unos ruiditos procedentes de una grieta en la roca. Introdujeron los brazos por la brecha tanto como pudieron. Su maniobra fallida fue recibida por los gruñidos sonoros de las crías. Entonces cortaron una rama larga con forma de gancho y, tras mucho sondear, lograron sacar a las cachorras a rastras; debían de tener apenas dos o tres semanas de vida. Las trasladaron hasta el coche, donde las dos de mayor tamaño se dedicaron a gruñir y resoplar durante todo el trayecto de regreso al campamento. En cambio, la tercera, la más pequeña, no opuso resistencia y parecía bastante despreocupada. En aquel momento, yo las tenía a las tres en el regazo y no podía dejar de acariciarlas.

Para mi sorpresa, Pati, que por lo general sentía muchos celos de cualquier rival, enseguida se acurrucó entre ellas. Era evidente que las consideraba una compañía agradable. A partir de aquel día, las cuatro se hicieron inseparables. Durante aquellos primeros tiempos, Pati era la más grande de tamaño y, por el hecho de tener seis años, presentaba un aspecto solemne en comparación con aquellas torpes bolas aterciopeladas que no eran capaces de caminar sin perder el equilibrio.

Las cachorras tardaron dos días en aceptar la primera leche. Hasta entonces, ante todas nuestras tretas para hacerles tragar leche Ideal diluida y sin edulcorar lo único que habían hecho era erguir el hocico y protestar, «engué, engué, engué», tal como nosotros mismos hacemos de bebés, antes de aprender modales y de que nos enseñen a decir: «No, gracias».

Una vez aceptaron la leche, parecían no hartarse nunca, y cada dos horas tenía que calentar más y limpiar el tubo de goma flexible que habíamos extraído de la radio para usarlo de tetina hasta que consiguiéramos un biberón de verdad. Habíamos enviado a comprar en el mercado africano más cercano, situado a unos ochenta kilómetros de distancia, no solo la tetina, sino también aceite de hígado de bacalao, glucosa y varias cajas de leche sin edulcorar. En paralelo, habíamos dado la voz de alerta al jefe de policía de Isiolo, a unos doscientos cuarenta kilómetros de distancia, a quien habíamos anunciado la llegada en unos quince días de tres «bebés de la realeza» y le habíamos solicitado que preparara una cómoda casa de madera.

Al cabo de pocos días, las cachorras se habían acomodado en casa y se habían convertido en nuestras mascotas. Pati, que había asumido el papel de niñera diligente, se encargaba de ellas; las cuidaba con devoción y no parecían importarle los empujones y pisotones de aquellas tres abusonas que crecían a marchas forzadas. Incluso a esa edad tan temprana, cada una de ellas mostraba una personalidad definida. La mayor, a quien llamamos Grande, ocupaba una posición de superioridad benévola y se mostraba generosa con sus hermanas. La mediana era una payasa, siempre reía y golpeaba el biberón de leche con las dos zarpas delanteras mientras bebía con los ojos cerrados, encantada; la llamé Lustica, que significa «graciosa». La tercera era la más endeble y pequeña, pero también la más valerosa; era la pionera en las exploraciones y a la que las otras dos enviaban a inspeccionar el terreno cuando algo se les antojaba sospechoso. La bauticé con el nombre de Elsa, porque me recordaba a una vieja conocida que se llamaba así.

En circunstancias normales, probablemente Elsa habría sido expulsada de la manada. Por lo general, una camada se compone de cuatro cachorros, de los cuales uno suele fallecer al poco de nacer y otro acostumbra a ser demasiado débil para criarlo. De ahí que lo habitual sea ver a las leonas solo con dos cachorros. La madre cuida de los pequeños hasta los dos años. Durante el primer año les proporciona la comida, que regurgita para que les resulte digerible. Durante el segundo año, a los cachorros se les permite participar en las cacerías y se los reprende con severidad si no saben controlarse. Puesto que aún no son capaces de matar por sí mismos, se alimentan de los restos de la caza que dejan los leones adultos de la manada. A menudo, no es mucho lo que les queda, motivo por el cual en esta etapa suelen tener un aspecto flacucho y desaliñado. En ocasiones no soportan el hambre y rompen la fila de los adultos que se están dando un atracón, atrevimiento que puede acarrearles la muerte, o bien abandonan la manada en grupos reducidos y, como todavía no saben matar, pueden verse envueltos en problemas. La ley de la naturaleza es despiadada y un león lo aprende a las duras desde buen principio.

El cuarteto que formaban Pati y las tres cachorras se pasaba gran parte del día en una tienda improvisada bajo mi tienda de campaña; era evidente que lo consideraban un lugar seguro, además de lo más parecido que podían encontrar a su criadero natural. Las domesticamos y se esforzaban por utilizar siempre el arenero que había fuera de casa. Durante los primeros días se produjeron algunos accidentes, pero, después de aquello, en las escasas ocasiones en las que un charquito deshonraba su hogar, maullaban y hacían cómicas muecas de repugnancia. Eran unos animales pulcrísimos, y si desprendían algún olor, era una agradable fragancia a miel… ¿O sería acaso a aceite de hígado de bacalao? Tenían ya la lengua como el papel de lija; a medida que crecían fuimos notando su aspereza cuando nos lamían, incluso a través de nuestras ropas de safari.

A nuestro regreso a Isiolo, dos semanas después, un palacio aguardaba a nuestras majestuosas cachorras. Todo el mundo acudió a verlas. Las recibieron como a reinas. A las leonas les encantaban los europeos, sobre todo los niños pequeños, y en cambio demostraban una aversión acentuada hacia los africanos, con la única excepción de un joven somalí llamado Nuru. Nuru era nuestro jardinero, pero lo designamos guardián y cuidador en jefe de las leonas. El cambio de empleo le agradó, pues conllevaba un aumento de posición social; sin embargo, también significaba que, cuando las cachorras se cansaban de retozar por la casa o los alrededores y preferían dormir bajo un arbusto a la sombra, él debía permanecer sentado cerca de ellas durante largas horas, pendiente de que ninguna serpiente o babuino las atacara.

Durante doce semanas las mantuvimos a base de una dieta de leche sin edulcorar mezclada con aceite de hígado de bacalao, glucosa, harina de huesos y un poco de sal. No tardaron en dejarnos claro que solo necesitaban alimentarse tres veces al día, y los intervalos fueron espaciándose cada vez más.

Para entonces ya abrían los ojos del todo, pero aún no eran capaces de determinar distancias y a menudo erraban en el blanco. Para ayudarlas a superar tal obstáculo, les facilitamos pelotas de caucho y cámaras de neumático viejas con las que entretenerse, que demostraron ser ideales para jugar al tira y afloja. De hecho, cualquier cosa hecha de caucho o de un material blando y flexible las fascinaba. Jugaban a quitarse la cámara neumática unas a otras: la atacante se acercaba rodando a la cachorra que la tenía y se dejaba caer con todo su peso entre el extremo de la cámara y su propietaria. Si no conseguía arrebatársela así, cada una de las rivales estiraba con todas sus fuerzas de una punta. Y luego la vencedora desfilaba con el trofeo frente a las otras y provocaba un nuevo ataque. Si sus hermanas ignoraban su invitación, depositaba la cámara delante de sus hocicos y fingía no ser consciente de que podían robársela.

La sorpresa era el elemento más importante en todos sus juegos. Se acechaban entre sí (y a nosotros) desde la más tierna infancia y sabían hacerlo de manera instintiva.

Siempre atacaban por la espalda; se mantenían a cubierto, agazapadas, y avanzaban despacio hacia la víctima desprevenida antes del veloz ataque final, que se saldaba con la atacante aterrizando con todo su peso sobre la espalda de la presa y derribándola en el suelo. Cuando el objeto de tales ataques éramos nosotros, fingíamos no ser conscientes de lo que estaba ocurriendo; para complacerlas, nos agachábamos y mirábamos hacia otro lado hasta que la arremetida final tenía lugar. Disfrutaban de lo lindo.

Pati siempre estaba dispuesta a participar en sus juegos, si bien, dado que al poco tiempo las leonas la triplicaban ya en tamaño, se apresuraba a quitarse de en medio durante sus zurras para evitar quedar aplastada bajo su peso. En todas las demás circunstancias mantenía su autoridad gracias a su carácter: si las cachorras se mostraban muy agresivas, las mantenía a raya enfrentándose a ellas. Yo admiraba su fuerza de voluntad, ya que, siendo tan pequeña, se necesitaba mucho valor para convencerlas de que no tenía miedo, sobre todo cuando sus únicas defensas eran sus dientes afilados, sus rápidas reacciones, su inteligencia y sus agallas.

La habíamos adoptado de recién nacida y se había adaptado por completo a nuestra vida. A diferencia de su pariente cercano, el damán arborícola, no era un animal nocturno y de noche dormía enroscada a mi cuello como una estola de piel. Era vegetariana, pero le gustaba el alcohol, en especial los licores más fuertes; cuando se presentaba la oportunidad, sacaba la botella, la descorchaba y daba unos tragos. Dado que tal comportamiento resultaba nefasto para su salud, y no digamos para su ánimo, éramos precavidos y evitábamos por todos los medios que se diera algún capricho de güisqui o ginebra.

Tenía también unos hábitos excretorios peculiares. Los damanes roqueros defecan siempre en el mismo sitio, preferiblemente en el borde de una roca; pues bien, en casa, Pati se encaramaba siempre al borde del inodoro, ofreciendo desde allí una imagen muy cómica. Cuando salíamos de safari no contaba con tales refinamientos y parecía confusa, tanto que al final tuvimos que improvisar un pequeño retrete para ella.

Nunca le encontré un piojo ni una garrapata entre el pelaje, de ahí que al principio me desconcertara su hábito de andar siempre rascándose. Tenía las patitas acolchadas y las uñas de los pies redondas, como las de un rinoceronte en miniatura, cuatro dedos en las patas delanteras y tres en las traseras. El dedo interior de las patas posteriores tenía una garra que se conoce como garra-peine. La utilizaba para mantener su pelo liso y brillante. El cuidado de su piel explicaba que se rascase de continuo.

Pati no tenía una cola visible, pero sí una glándula que le recorría el lomo de arriba abajo como una mancha blanca en medio de su pelaje gris moteado. Dicha glándula segregaba una sustancia que hacía que el cabello que la rodeaba se erizara cuando Pati se excitaba, ya fuera por placer o al alertarse. Conforme las cachorras fueron creciendo, su pelo permanecía erizado con mucha frecuencia, por el temor que le provocaban sus travesuras, juguetonas pero brutas. De hecho, de no haber sido rápida buscando refugio en un alféizar, una escalera de mano o cualquier otro objeto de altura, a menudo habría corrido el peligro de que la confundieran con una pelota de caucho. Hasta la llegada de las cachorras, Pati siempre había sido nuestra mascota preferida. Por eso me conmovió sobremanera que quisiera tanto a aquellas bribonas incluso cuando le arrebataban la atención de nuestras visitas.

Cuando las leonas cobraron conciencia de su propia fuerza, empezaron a ponerla a prueba con todo lo que encontraban. Por ejemplo, si el suelo estaba protegido con una lona impermeable, por grande que fuera, tenían que arrastrarla de un lado para otro, y lo hacían al modo felino: colocándosela debajo del cuerpo y tirando de ella apretándola entre las patas delanteras, tal como más adelante en la vida arrastrarían a sus presas. También les gustaba jugar al «rey del castillo». Una de las cachorras saltaba sobre un saco de patatas y mantenía a su atacante a raya hasta que una de sus hermanas se le acercaba por detrás sigilosamente y la destronaba. Por lo general, quien solía ganar era Elsa, que, al ver a las otras dos enzarzadas en combate, aprovechaba la oportunidad para proclamarse vencedora.

Teníamos unos cuantos plataneros con los que a las leonas también les encantaba jugar: al poco, sus exuberantes hojas colgaban con los bordes hechos jirones. Trepar a los árboles era otro de sus juegos favoritos. Las cachorras eran unas acróbatas natas, pero a menudo se aventuraban a subir tan alto que no sabían cómo bajar y nos veíamos obligados a rescatarlas.

Al amanecer, cuando Nuru les abría la jaula, salían disparadas por la puerta con toda la energía reprimida durante toda la noche, en una escena que bien podía compararse con el inicio de una carrera de galgos. En una de aquellas ocasiones detectaron una tienda de campaña en la que se alojaban dos hombres que habían acudido a visitarnos. Al cabo de cinco minutos, la tienda estaba destrozada. Nos despertaron los gritos de nuestros invitados, que intentaban en vano rescatar sus pertenencias mientras las cachorras, presas de su emoción salvaje, se zambullían entre los restos del naufragio y reaparecían con trofeos variados, como unas pantuflas, un pijama o pedazos de mosquitera. Aquella vez tuvimos que disciplinarlas con una pequeña vara.

Ponerlas a dormir no era fácil. Basta imaginar a tres pequeñas muy traviesas que, como todos los niños, odian la hora de irse a la cama, y que, además, son capaces de correr el doble de rápido que quienes están a su cargo, con la ventaja añadida de ver en la oscuridad.

Con frecuencia nos veíamos obligados a recurrir a subterfugios. Un truco muy práctico consistía en atar una bolsa vieja a un trozo de cuerda y arrastrarla poco a poco hasta el interior de la jaula: rara vez se resistían a perseguirla para intentar cazarla.

Los juegos al aire libre estaban muy bien, pero a las cachorras también les gustaban los libros y los cojines. De ahí que, para salvar nuestra biblioteca y otras pertenencias, al final nos viéramos obligados a prohibirles entrar en casa. A tal efecto construimos una puerta con estructura de madera y malla de alambre resistente que llegaba hasta la altura de los hombros y la colocamos cerrando el acceso al porche. A las leonas las entristeció mucho y, para compensarlas por el terreno de juegos perdido, colgamos un neumático de un árbol, que usaron tanto para columpiarse alegremente como para mascarlo. Otro juguete que les facilitamos fue un barril de madera para la miel vacío que retumbaba sonoramente al empujarlo. Ahora bien, su juguete preferido era la bolsa de arpillera. La llenamos con cámaras de aire de neumáticos viejos y la atamos a una rama, de la cual colgaba de forma seductora. Tenía una segunda cuerda atada y, cuando las cachorras se colgaban de la bolsa, tirábamos de ella y las columpiábamos en el aire. Cuanto más reíamos nosotros, más disfrutaban ellas del juego.

No obstante, ninguno de aquellos juguetes las hizo olvidar que existía una barrera permanente delante del porche y a menudo se acercaban y frotaban sus blandos hocicos contra el alambre.

Un día, al atardecer, vinieron unos amigos a tomar una copa. Intrigadas por los sonidos de regocijo del interior de la casa, las leonas no tardaron en aparecer, si bien se comportaron de manera disciplinada y, en lugar de frotar los hocicos contra la malla, se mantuvieron a un paso de distancia. Su conducta ejemplar me hizo recelar y decidí acudir a ver qué pasaba. Horrorizada, vi una gran cobra roja erguida entre las cachorras y la puerta. Ni la presencia de las tres leonas a un lado ni la nuestra al otro amedrentó a la serpiente, que culebreó con determinación por las escaleras del porche y para cuando agarramos la escopeta ya había desaparecido.

Ni las barricadas, ni las cobras ni las prohibiciones consiguieron que Lustica cejara en sus intentos de entrar en casa; lo intentaba una y otra vez por todas las puertas. Apoyarse en una maneta para accionarla no le costó demasiado, e incluso aprendió a girar un pomo. Tuvimos que instalar cerrojos en toda la casa para que se diera por vencida, y, aun así, una vez la sorprendí intentando descorrer uno con los dientes. Frustrada, se vengó de nosotros la vez que despedazó la colada que había en el tendedero y salió galopando con ella entre los dientes hacia los matorrales.

A los tres meses de edad, las leonas tenían ya una dentadura lo bastante fuerte como para comer carne. Empecé dándoles carne picada, lo más parecido a la comida regurgitada que les habría proporcionado su madre. Durante varios días se negaron a tocarla y pusieron muecas de repugnancia. Pero entonces Lustica se aventuró a probarla y la encontró de su agrado. Envalentonadas por su hermana, las otras cachorras también la probaron y al poco había peleas por comer. En ellas, la pobre Elsa, que seguía siendo más enclenque que las otras, tenía pocas posibilidades de comerse una ración justa, así que yo le guardaba los mejores trozos y se los daba en mi regazo. Le encantaba comer así: giraba la cabeza de lado a lado y cerraba los ojos con expresión de absoluta felicidad. Me relamía los pulgares y me masajeaba los muslos con las patas delanteras, como si estuviera refregando la barriga de su madre para conseguir más leche. Y fue en aquellos momentos cuando se estableció el vínculo de cariño entre ambas. Combinando el juego con la alimentación, pasaba los días alegremente con aquellas tres criaturas encantadoras.

Eran holgazanas por naturaleza y, una vez estaban cómodas, se requería mucha persuasión para conseguir que se movieran. Ni siquiera el tuétano más apetecible merecía el esfuerzo de ponerse en pie: eran capaces de rodar para hacerse con él de la manera más sencilla posible. Con todo, lo que más les gustaba era que yo les sostuviera el hueso mientras ellas, tumbadas boca arriba y con las zarpas en el aire, lo succionaban.

Cuando las leonas se aventuraban a salir al monte solían vivir aventuras. Una mañana las seguí, porque les había suministrado unos polvos antiparasitarios y quería comprobar los resultados. Las vi a escasa distancia, dormidas. De repente divisé una columna de hormigas soldado negras acercándose a ellas. De hecho, algunas ya les estaban trepando al cuerpo. Consciente de los fieros ataques que estos insectos perpetran sobre lo que sea que se interpone en su camino y de lo potentes que son sus mandíbulas, estaba a punto de despertar a las cachorras cuando las hormigas cambiaron súbitamente de dirección.

Al poco se aproximaron cinco burros y las leonas se despertaron. Era la primera vez que veían animales tan grandes, pero ello no impidió que exhibieran el característico coraje de los leones y lanzaran un ataque simultáneo. Aquel episodio las puso de tan buen humor que, cuando unos días después, nuestra manada de cuarenta burros y mulas se acercó a la casa, las tres valientes provocaron una huida en estampida.

Con cinco meses de edad, estaban en una forma espléndida y se hacían más fuertes cada día que pasaba. Vivían en una libertad relativa, salvo por la noche, cuando dormían en un recinto de piedra y arena conectado con su refugio de madera. Se trataba de una precaución necesaria, puesto que alrededor de nuestro hogar solían merodear leones salvajes, hienas, chacales y elefantes, y cualquiera de ellos podría haberlas matado.

Cuanto más las conocíamos, más las queríamos, y, viéndolas crecer con tanta rapidez, cada vez nos costaba más aceptar que no podríamos quedarnos con ellas para siempre. Con pesar, decidimos que teníamos que desprendernos de dos de ellas y que lo mejor sería que fueran las dos más grandes, que siempre iban juntas y dependían menos de nosotros que Elsa. Nuestros criados africanos estuvieron de acuerdo; les preguntamos su opinión y eligieron por unanimidad quedarse con la más pequeña. Quizá pensaran en el futuro y se dijeran: «Si en la casa tiene que vivir un león, mejor que sea el más pequeño».

Por lo que a Elsa concierne, estábamos convencidos de que si solo nos tenía a nosotros como amigos sería fácil adiestrarla, no únicamente para vivir en Isiolo, sino también para llevárnosla como compañera de viaje en los safaris.

Escogimos el Zoo de Róterdam-Blydorp como hogar para Lustica y Grande e hicimos todos los preparativos para su viaje en avión. Puesto que despegarían desde el campo de aviación de Nairobi, situado a casi trescientos kilómetros de distancia, decidimos acostumbrarlas al trayecto por carretera. Así, cada día las sacábamos a dar un breve paseo en mi camioneta de tonelada y media, cuya caja estaba cerrada por una estructura de alambre. Además, empezamos a alimentarlas durante los trayectos, para que se acostumbraran y consideraran aquella jaula uno de sus parques de juegos.

El último día forramos la caja de la camioneta con sacos de arena blandos.

Cuando nos marchamos, Elsa recorrió una corta distancia por el camino detrás de nosotros y luego se quedó parada, con ojos tristes, mientras contemplaba el vehículo en el que sus dos hermanas desaparecían. Yo viajé en la parte posterior con las cachorras. Llevaba conmigo un kit de primeros auxilios, porque había previsto salir de aquel viaje con algunos arañazos. Sin embargo, mis precauciones médicas me dejaron en evidencia, ya que, tras una hora de nerviosismo, las cachorras se tumbaron sobre los sacos a mi lado, abrazadas a mí con sus patas. Así viajamos durante once horas, retrasados por dos reventones. Las leonas no podrían haberse mostrado más confiadas. Cuando llegamos a Nairobi me miraron con sus grandes ojos, desconcertadas, pues no entendían qué eran todos aquellos sonidos y olores desconocidos. Y un avión se las llevó para siempre de su tierra natal.

Al cabo de unos días recibimos un telegrama en el que nos informaban de que las cachorras habían llegado bien a Holanda. Cuando las visitamos, unos tres años después, me aceptaron como una persona amiga y me permitieron acariciarlas, pero no me reconocieron. Viven en unas condiciones espléndidas y, en general, me alegró saber que no recordaban haber vivido con más libertad.

—————————————

Autora: Joy Adamson. Traductora: Gemma Deza Guil. Título: Nacida libre. Editorial: Capitán Swing. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: