Cuatro narraciones para descubrir el amor, la pasión, la locura y la emoción de la mano del autor mexicano Amado Nervo. A continuación puedes leer el comienzo de este libro.

EL DIAMANTE DE LA INQUIETUD

Amigo, yo ya estoy viejo. Tengo una hermosa barba blanca, que sienta admirablemente a mi cabeza apostólica; una cabellera tan blanca como mi barba, ligeramente ensortijada; una nariz noble, de perfil aguileño; una boca de labios gruesos y golosos, que gustó los frutos mejores de la vida…

Amigo, soy fuerte aún. Mis manos sarmentosas podrían estrangular leones.

Estoy en paz con el Destino, porque me han amado mucho. Se les perdonarán muchas cosas a muchas mujeres, porque me han amado en demasía.

He sufrido, claro; pero sin los dolores ¿valdría la pena vivir?

Un humorista inglés ha dicho que la vida sería soportable… sin los placeres. Yo añado que sin los dolores sería insoportable.

Sí, estoy en paz con la vida. Amo la vida. Como Diderot, sufriría con gusto diez mil años las penas del infierno, con tal de renacer. La vida es una aventura maravillosa. Comprendo que los espíritus que pueblan el aire ronden la tierra deseando encarnar.

—No escarmientan, dirán.

—No, no escarmientan. Las hijas de los hombres los seducen, desde los tiempos misteriosos de que habla el Génesis; una serpiente invisible les cuchichea: «¿Quieres empezar de nuevo?».

Y ellos responden al segundo, al tercero, al décimo requerimiento: «¡Sí!»…, y cometen el pecado de vivir:

porque el delito mayor del hombre

es haber nacido.

Yo, amigo, seré como ellos. Ya estoy viejo, moriré pronto…, ¡pero la vida me tienta! La vida prometedora no me ha dado aún todo lo suyo. Sé yo que sus senos altivos guardan infinitas mieles… Solo que la nodriza es avara y las va dando gota a gota… Se necesitan muchas vidas para exprimir algo de provecho. Yo volveré, pues, volveré… Pero ahora, amigo, no es tiempo de pensar en ello. Ahora es tiempo de pensar en el pasado. Conviene repasar una vida antes de dejarla. Yo estoy repasando la mía y, en vez de escribir memorias, me gusta desgranarlas en narraciones e historias breves. ¿Quieres que te cuente una de esas historias?

—Sí, con tal de que en ella figure una hermosa mujer.

—En todas mis historias hay hermosas mujeres. Mi vida está llena de dulces fantasmas. Pero este fantasma de la historia que te voy a contar, mejor dicho de la confidencia que te voy a hacer, es el más bello.

—¿Qué nombre tenía entre los humanos?

—Se llamaba Ana María…

—Hermoso nombre.

—Muy hermoso… Oye, pues, amigo, la historia de Ana María.

I

¿Que dónde la conocí?

Verás: fue en América, en Nueva York. ¿Has ido a Nueva York? Es una ciudad monstruosa, pero muy bella. Bella sin estética, con un género de belleza que pocos hombres pueden comprender.

Iba yo bobeando hasta donde se puede bobear en esa nerviosa metrópoli, en que la actividad humana parece un Niágara; iba yo bobeando y divagando por la Octava Avenida. Miraba…, ¡oh vulgaridad!, calzado, calzado por todas partes, en casi todos los almacenes; ese calzado sin gracia, pero lleno de fortaleza, que ya conoces, amigo, y con el que los yanquis posan enérgica y decididamente el pie en el camino de la existencia.

Detúveme ante uno de los escaparates innumerables y un par de botas más feas, más chatas, más desmesuradas y estrafalarias que las vistas hasta entonces, me trajeron a los labios esta exclamación:

—¡Parece mentira…!

«¿Parece mentira qué?», dirás.

No sé; yo solo dije: «¡Parece mentira!».

Y entonces, amigo, advertí, escúchame bien, advertí que muy cerca, viendo el escaparate contiguo (dedicado a las botas y zapatos de señora) estaba una mujer, alta, morena, pálida, interesantísima, de ojos profundos y cabellera negra. Y esa mujer, al oír mi exclamación, sonrió…

Yo, al ver su sonrisa, comprendí, naturalmente, que hablaba español: su tipo además lo decía bien a las claras (a las obscuras más bien por su cabello de ébano y sus ojos tan negros que no parecía sino que llevaban luto por los corazones asesinados, y que los enlutaban todavía más aún el remordimiento).

—¿Es usted española, señora? —le pregunté. No contestó, pero seguía sonriendo.

—Comprendo —añadí— que no tengo derecho para interrogarla…, pero ha sonreído usted de una manera… Es usted española, ¿verdad? Y me respondió con la voz más bella del mundo:

—Sí, señor.

—¿Andaluza?

Me miró sin contestar, con un poquito de ironía en los ojos profundos.

Aquella mirada parecía decir: «¡Vaya un preguntón!».

Se disponía a seguir su camino. Pero yo no he sido nunca de esos hombres indecisos que dejan irse, quizá para siempre, a una mujer hermosa. (Además: ¿no me empujaba hacia ella mi destino?)

—Perdone usted mi insistencia —le dije—; pero llevo más de un mes en Nueva York, me aburro como una ostra (doctos autores afirman que las ostras se aburren; ¡ellos sabrán por qué!). No he hablado, desde que llegué, una sola vez español. Sería en usted una falta de caridad negarme la ocasión de hablarlo ahora… Permítame, pues, que con todos los respetos y consideraciones debidas, y sin que esto envuelva la menor ofensa para usted, la invite a tomar un refresco, un ice cream soda, o, si a usted le parece mejor, una taza de té…

No respondió y echó a andar lo más deprisa que pudo; pero yo apreté el paso y empecé a esgrimir toda la elocuencia de que era capaz. Al fin, después de unos cien metros de «recorrido» a gran velocidad, noté que alguna frase mía, más afortunada que las otras, lograba abrir brecha en su curiosidad. Insistí, empleando afiladas sutilezas dialécticas, y ella aflojó aún el paso… Una palabra oportuna le hizo reír… La partida estaba ganada… Por fin, con una gracia infinita, me dijo:

—No sé qué hacer: si le respondo a usted que no, va a creerme una mujer sin caridad; y si le respondo que sí, ¡va a creerme una mujer liviana!

Le recordé enseguida la redondilla de sor Juana Inés:

Opinión ninguna gana;

pues la que más se recata,

si no os admite, es ingrata,

y, si os admite, es liviana…

—¡Eso es, eso es! —exclamó— ¡Qué bien dicho!

—Le prometo a usted que me limitaré a creer que solo es usted caritativa; es decir, santa, porque como dice el catecismo del padre Ripalda, el mayor y más santo para Dios es el que tiene mayor caridad, sea quien fuere…

—En ese caso, acepto una taza de té.

Y buscamos, amigo, un rinconcito en una pastelería elegante.

AMNESIA

I

Toda la comedia o el drama de mi vida —no sé aún lo que es— dependió de una cerilla y de un soplo de viento, como dijo el otro.

¿Acaso dependen de algo menos tenue las grandes catástrofes de la historia?

Acababa yo de cumplir treinta años; iba por una calle del barrio de Salamanca —supongamos que por la de Ayala— ; cogí un pitillo; quise encenderlo con mi peut-être; no hubo manera: saqué mi caja de cerillas, pues soy hombre prevenido. Pero un soplo de viento apagó la primera cerilla y creo que la segunda. Me metí en un portal de cierta casa lujosa, para lograr mi perseverante deseo. Encendí al fin el pitillo, pero mi corazón se encendió al propio tiempo. Bajaba los escalones de la marmórea escalera Luisa Núñez, la que diez meses después era mi esposa en el templo de la Concepción de la calle de Goya.

—¡El flechazo!

—¡Tú no sabes lo que eran los ojos de Luisa! Ni los de Pastora Imperio, ni los de la Minerva del Vaticano podían comparárseles.

Habrás advertido el supremo encanto de unos ojos claros; verdes o zarcos, especialmente, en un rostro moreno: encanto y misterio…

Los de Luisa eran zarcos. En su tez trigueña, de un trigueño obscuro, evocaban reminiscencias de límpidas fuentes en la morena tierra.

Debo advertir, para que no se culpe a otro que a mí de mi desgracia, que no uno, sino varios amigos oficiosos y buenos, desaprobaron mi matrimonio.

Conocían a Luisa y sabían que era una mujer frívola, muy pagada de su hermosura; de su pelo negro y luciente (no temas: no incurriré en la vulgaridad de decir que «como el ala del cuervo»); de su boca admirablemente dibujada (no receles que te diga que parecía «herida recién abierta»); de su cuello, digno de la Zulamita (lee lo que dice el Cantar de los cantares); de la esbeltez, en suma, de su cuerpo.

—Es incapaz de querer a nadie. No está enamorada más que de la imagen que le devuelve su espejo —me cuchicheó Antonio Arévalo (que había sido su pretendiente).

—¡Se muere por los trapos! —me reveló su íntima amiga Leonor X.

—Tiene por las joyas una pasión de urraca —insinuó otra de sus amigas predilectas.

Y lo peor es que todos y todas tenían razón.

Luisa era frívola, desamorada, amiga del lujo; muñeca de escaparate, incapaz de una sola virtud.

Pero yo la amaba, la amaba como solo esa vez he amado en mi vida.

¿Qué es preferible —me decía para consolarme de mi desgracia— vivir con una santa a quien no queremos ni para remedio, o adorar a una diabla?

¿No optaríamos todos por lo segundo?

De las veinticuatro horas del día, Luisa me echaba a perder por lo menos seis: las que pasaba a su lado. Pero como en esta vida nada es constante, ni las perrerías de una mujer, allá cada semana, o cada dos, tenía una hora amable, una hora dulce… ¿y acaso una hora semanal o quincenal de felicidad (incomparable, por cierto) no paga sesenta o setenta de miserias?

Esas mujeres amargas como el mar y como la muerte, cuando tienen la humorada de ser afectuosas y cálidas, eclipsan con su momentáneo embeleso a las más encantadoras.

Pero es muy poco de todas suertes una hora quincenal de bienaventuranza, cuando los otros catorce días y veintitrés horas no hemos hecho más que sufrir.

Luisa me arruinaba económica, física y moralmente.

En mis desolaciones, yo solo veía un remedio posible a mis males: un hijo.

La maternidad suele transformar a la mujer más casquivana. Se han visto casos de conmovedoras metamorfosis. (¿Quieres santificar a una mujer? —dice Nietzsche— Hazle un hijo.)

Dos años, empero, llevábamos ya de cadena, exclamando quizá cada uno a sus solas lo que reza la célebre aguafuerte de Goya: ¿No hay quién nos desate?, cuando empecé a advertir en Luisa signos inequívocos de que los dioses escuchaban mis súplicas.

El doctor y ella confirmaron mis deliciosas sospechas.

Como era una mujer elegante y vanidosa, discurrió pasar los meses de buena esperanza en el campo.

Busqué una quinta rodeada de árboles, cerca de una vieja ciudad castellana, y nos fuimos a vivir allí con nuestros criados de más confianza, un piano y algunas docenas de libros.

La soledad, el apartamiento, exasperaron los nervios de Luisa. Pero yo huía con mis libros a las habitaciones más apartadas del caserón y, contemplando a ratos el campo, y a ratos con mis autores favoritos, iba pasando el tiempo…

Estaba visto que la mala suerte (así lo creía yo en mi ceguera) me había de seguir a todos los escondrijos. A pesar de nuestras precauciones, el alumbramiento de Luisa fue inesperado. El médico se hallaba en Valladolid, a cientos de kilómetros de nuestra quinta; la comadrona estuvo en su cometido a la altura de un zapato; y Luisa, a consecuencia de un descuido tuvo una hemorragia tal, que por poco deja huérfana a la pobre niña que vino al mundo en circunstancias tan tristes.

Se salvó por milagro, pero quedó en un estado de debilidad tan grande que un mes después apenas sí podía penosamente andar.

Vino la anemia cerebral con todos sus horrores, y su memoria empezó a flaquear.

Olvidaba con frecuencia los nombres de las cosas, se extraviaba en el caserón, confundía a los criados. Un día desconoció a su propia hija. Pusiéronsela en el regazo y quedósela mirando con perplejidad…

Por fin llegó lo esperado con angustia: la amnesia completa.

El alma de Luisa, aquella alma frívola, locuela, mariposeante, cruel a veces…, pero alma al fin, naufragaba en el océano de la inconsciencia.

Como un telón negro, la mano misteriosa de lo invisible cubría el pasado.

Detrás quedaba la identidad del yo, el hilo de luz que ata los estados de conciencia, los experimentos, las sensaciones de la vida anterior…

Luisa Núñez ya no existía.

Un fantasma —hermoso, de carnes delicadas y tibias, pero fantasma nada más—, continuaba la vida de aquella mujer adorada.

Me fui con ella a París a buscar un especialista famoso.

La examinó concienzudamente, y me dio una conferencia sobre psicosis antiguas y modernas.

No creía que fuese hacedero en mucho tiempo —en años— que Luisa recobrase la memoria de su pasada existencia, pero en cambio era posible reeducarla para la vida, como a una niña. Cabía enseñarle nociones simples, darle lecciones de cosas, sin fatigar su cerebro; seguir con ella en el campo, en un sitio sano y apartado, un procedimiento análogo al de los kindergartens.

—Es —me dijo el doctor, y me dio el porqué con explicaciones técnicas que no acertaría a repetir ni viene al caso—, es como si hubiera vuelto a nacer.

»¿Ha leído usted —prosiguió con sonrisa ambigua— lo que dicen las religiones indias y algunos de los griegos acerca de la palingenesia?

»El alma, al encarnar, olvida toda su larga historia anterior, que, según parece, no le serviría de estímulo sino de desconsuelo, y haría imposible sus relaciones con muchos de sus semejantes; pues es de clavo pasado que el interfecto no soportaría la vista de su asesino, el marido engañado la de su mujer infiel, el comerciante la de su cajero ladrón; e inconcuso que, quien en otras vidas tropezó y cayó, perdería en la actual con este recuerdo la moral para regenerarse. El alma, pues, come “la flor de loto”, pero no olvida en realidad ciertas cosas, según afirman los teorizantes.

»Solo que sus recuerdos se transforman en instintos. El hábito no es más que un recuerdo despersonificado, dice Janet. De ahí las simpatías y antipatías súbitas, las corazonadas, los presentimientos.

»Pues bien, el caso de su esposa es análogo.

»Renace ahora… Nada recuerda de su vida pasada: hasta ignora que tuvo una hija. Pero su memoria, que procederá como instinto mientras no cure de la amnesia, hará, así lo espero, que experimente simpatías por usted. »Con dulzura y, sobre todo, recuérdelo, sin fatiga, usted la reeducará.

»En suma —añadió—, la experiencia es nueva, dulce y tentadora. Con el mismo cuerpo de la mujer amada, el destino le otorga a usted un alma nueva, un alma blanda que usted, si es artista, sabrá modelar…

Las palabras de aquel sabio médico —que por pura casualidad no era materialista— me sedujeron, y algunos días después, con mi esposa, mi hija y mis fieles criados, me instalaba en una hermosa quinta de Santander, desde la cual el panorama era admirable, como todos los panoramas de la Montaña.

—————————————

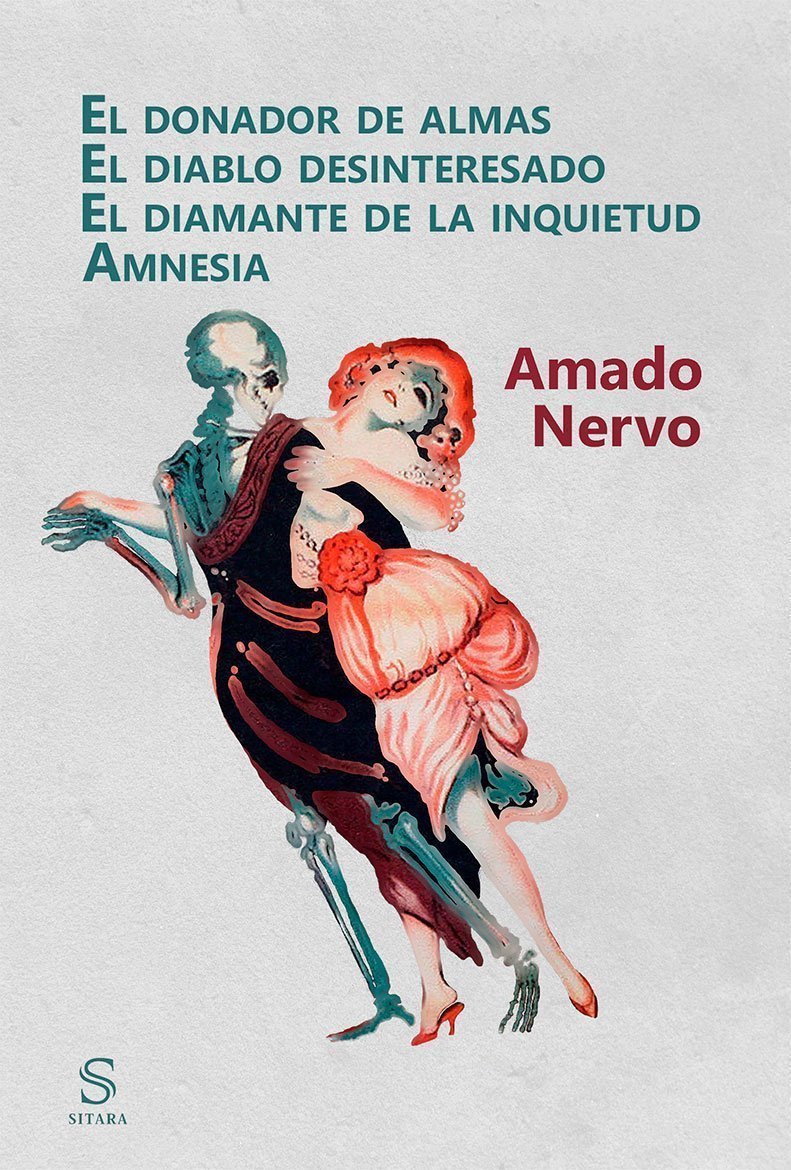

Autor: Amado Nervo. Título: El donador de almas. El diablo desinteresado. El diamante de la inquietud. Amnesia. Editorial: Sitara. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: