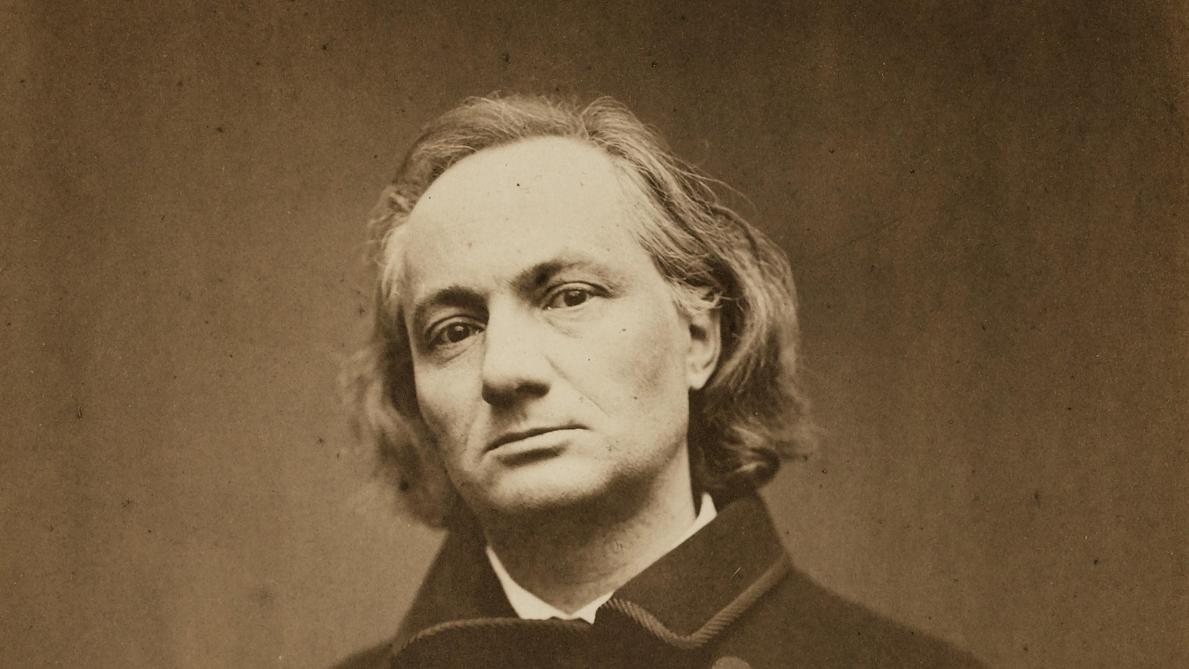

Confieso que no sabía con quién empezar. Todas las potenciales protagonistas de El pecado de Eva llevan días volviéndome loca con sus reclamos de atención. Desde las estanterías me llaman. Desde los periódicos me llaman. Desde mi memoria me llaman. Le he dado muchas vueltas para acabar asumiendo que un ‘dedazo’ nunca es justo y que tampoco es para tanto porque el objetivo es que haya espacio para todas. Unas detrás de otras. Empezamos con Mary Wollstonecraft y sus reflexiones sobre La educación de las hijas (El Desvelo ediciones).

Sondeando mi entorno he confirmado lo que ya sospechaba, la escasa popularidad de la autora. Resulta llamativo teniendo en cuenta la importancia de su argumentario en el terreno de la igualdad y la curiosa evolución de su pensamiento. Un caso claro de invisibilidad.

Mary Wollstonecraft nació en Inglaterra en 1759 y allí murió 38 años después, en 1797. Tuvo la poca fortuna de ser demasiado pobre para su cultura. Ella fue una pionera. Una de las primeras mujeres que se dedicó a la escritura y expuso la necesidad de ofrecer las herramientas necesarias para la reflexión y el buen juicio. O lo que es lo mismo, una educación.

Mientras ella fijaba lo que un siglo después resultaron ser algunos de los argumentos de base del feminismo, se iba convirtiendo en una escritora profesional. Mary Wollstonecraft trazó a lo largo de su vida novelas, tratados, reseñas literarias, un libro infantil y otro de viajes, además de numerosas cartas al padre de Fanny, su primera hija. Él era Gilbert Imlay. Un americano militar, hombre de negocios y escritor, con el que nunca se casó. El tipo las abandonó a las dos, a la madre y a la hija, y las misivas de Wollstonecraft, posteriormente publicadas, destilan una tristeza tan profunda que la llevó a la desesperación y al intento de suicidio. Precisamente el contenido de esas cartas fue el motor de explosión que hizo posible la tercera relación que se le conoce. Cuando William Godwin, escritor británico y uno de los políticos precursores de las teorías anarquistas las leyó, dijo: “Si alguna vez hubo un libro hecho para que el lector quedara enamorado de su autor, para mí es éste”. Lejos de consideraciones frívolas o puramente sentimentales, Godwin destacó que el texto demostraba “una genialidad que inspira una gran admiración”. La admiración fue mutua y Mary se quedó embarazada. Los dos escritores se casaron para dar legitimidad a la criatura. Planearon una fecunda vida en común, también en lo artístico, y se instalaron cada uno en una casa. Las dos viviendas se construyeron pareadas. Un gesto de modernidad que debió dar que hablar a sus congéneres durante semanas. La alegría les duró poco. Wollstonecraft murió por complicaciones en el parto de su segunda hija, Mary Godwin, más tarde conocida como Mary Shelley. Sí, esa Mary Shelley. La Mary Shelley que escribió Frankenstein. La relación con Godwin fue, como ya he avanzado, la tercera de sus relaciones. Antes de eso mantuvo otro idilio con el pintor y escritor suizo Henry Fuseli. Él estaba casado. Ella planteó algún tipo de relación a tres. A la esposa de él casi le da algo. En vista de eso, él la abandonó. A Mary, no a la legítima. Una vida bastante alejada, como verán, de lo que se esperaba de una mujer a la que se pudiese considerar decente en sociedad.

Ahora bien, antes de lograr vivir según sus directrices y con todas las consecuencias, Mary Wollstonecraft tuvo tiempo de lamentar las pocas oportunidades conferidas a toda mujer sin una dote suficiente para ser bien casada. En el siglo XVIII si eras soltera y sin fortuna, según sus propias palabras, “son pocas las maneras de ganarse el sustento y todas son muy humillantes”. Se refiere a ser dama de compañía de alguna señora con posibles o a ejercer como institutriz. Un trabajo mal pagado y poco más considerado que el de ser personal del servicio. La afirmación forma parte de sus reflexiones en La educación de las hijas, su primera obra, publicada en 1787.

Antes de agarrar la bandera de la liberalización femenina ya exponía Mary Wollstonecraft su rechazo al prototipo de la mujer de clase alta: “¡Cuán pocos de esos afectos que dignifican la naturaleza humana observamos en la dama refinada! Si tiene alguna ternura maternal, se trata de una ternura infantil. Nunca se puede tener el suficiente cuidado para no rayar en este carácter. Aunque viva muchos años, seguirá siendo una niña en su entendimiento y de tan poca utilidad a la sociedad que apenas se notaría su muerte”. Parece dura, incluso radical, y lo es. No soporta el comportamiento aniñado en la mujer adulta ni la obsesión por la belleza o la rivalidad en vestidos y joyas.

Sin embargo, Wollstonecraft achaca lo que ella llama debilidad de carácter no a una característica innata y propia de la naturaleza femenina sino, y aquí está la aportación novedosa, a una falta de educación. Y se rebela contra ello: “En una situación acomodada una mente culta es necesaria para que una mujer esté satisfecha; en una situación de penuria es su único consuelo”.

Aunque no nos engañemos, en este primer texto no hay feminismo. No, al menos, como se entiende ahora. No debemos olvidar que hablamos del siglo XVIII y Wollstonecraft, en éste primer escrito, se muestra también como producto lógico de su tiempo. Aquí va una primera bomba de racimo: “Preparar a una mujer para cumplir con los importantes deberes de una esposa y madre debería ser ciertamente el objetivo que se tuviera presente durante las primeras etapas de vida”. E insiste: “Ninguna ocupación de la mente es excusa suficiente para desatender los deberes domésticos, y no puedo creer que sean incompatibles”.

Sin embargo existe ya en su primera obra un matiz importantísimo. La autora de La educación de las hijas empieza a reflexionar sobre el papel de la educación de la mujer. No olvidemos que reclama que sea instruida y cultivada en menesteres no sólo domésticos o físicos: “Una mujer puede prepararse para ser la compañera y amiga de un hombre sensato y aun así saber cómo cuidar a su familia”. Si no perdemos de vista el contexto y no juzgamos desde nuestra realidad inmediata, esa última afirmación resulta absolutamente revolucionaria.

Con esta encendida defensa de la instrucción y la educación situaba la capacidad de raciocinio muy por encima de ninguna otra cualidad en el ser humano, sea hombre o mujer: “Es la reflexión lo que forma los hábitos y fija indeleblemente los principios en el corazón; sin ella, la mente es como los restos de un naufragio que todas las corrientes empujan de un lado a otro”.

A pesar de la presencia de afirmaciones propias de la época totalmente obsoletas ahora (también desdeña las muestras de cariño o la pasión erótica en la mujer, y equipara a los criados con los niños), la inteligencia y la sensatez que destilan sus argumentos serán obvios para cualquiera que haga una lectura atenta. Una primera señal que aventura la evolución de esta joven de apenas 27 años que se convertirá en la mujer que, un lustro después, cuestione las teorías del mismo Rousseau en Vindicación de los derechos de la mujer. Fue en 1792. Y tendremos ocasión para tratar su mejor golpe.

Porque, como escribió Mary Wollstonecraft en La educación de las hijas hace más de dos siglos: “La vida es un ejercicio de paciencia, un conflicto; y lo máximo que podemos conseguir es un poco de paz, una especie de vigilante tranquilidad propensa a las interrupciones constantes”. Una paz que ella jamás logró.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

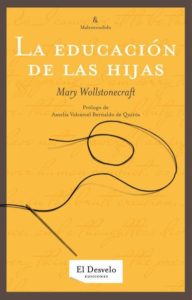

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: