«Si no cambias, todo se repite»

Escrito en un muro de la ciudad de Guadalajara (México)

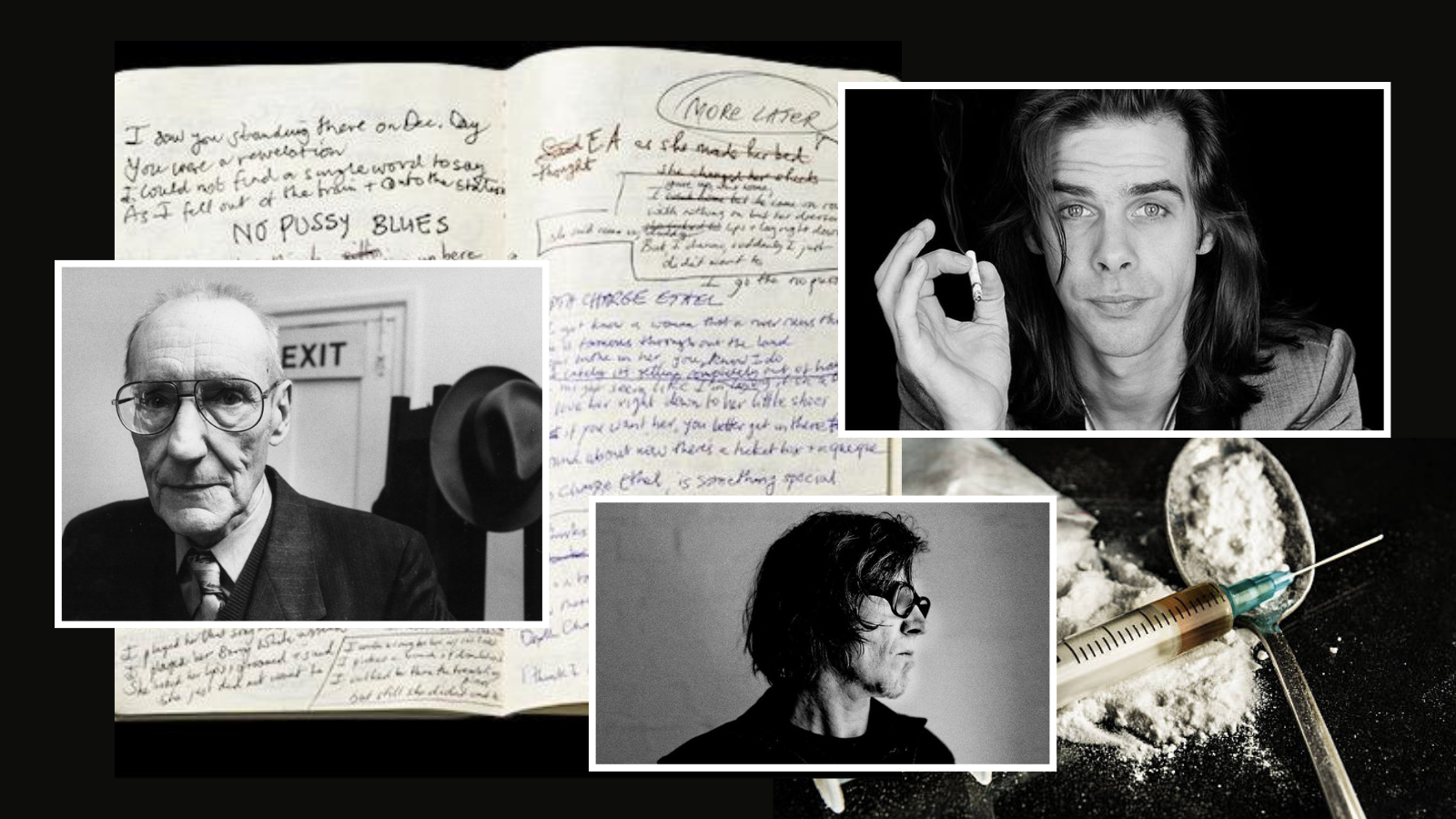

Hay ocasiones en que meterse un chute en el lavabo, para desaparecer a la mirada pública tan íntimo acto, no resulta viable. Porque la urgencia por sentir mordiendo vena el aperitivo de esa bacanal de la ausencia en que sumerge la heroína siempre es mayor que la urgencia por desaparecer. O tal vez vayan parejas. William S. Burroughs dejó escrito, en su novela Yonqui, que «un hombre podría morirse, simplemente, por no ser capaz de soportar la idea de permanecer dentro de su cuerpo». Y cuando las vísceras del adicto se rebelan, cual jauría de lobos aullando a una luna que no se completa, dictan los relojes la hora de saltar al vacío. Hora de pincharse en cualquier lugar en que la sustancia haga acto de presencia.

También Burroughs, en un ensayo titulado La revolución electrónica, desarrollaba su teoría de la palabra como virus. El lenguaje y las palabras que lo conforman son, efectivamente, un virus que se extiende y fermenta fronda en las venas de todo ser sensitivo que decide entregarse a su agridulce picotazo. Otra droga. Pero una droga generosa. La heroína es un virus demencialmente egoísta que sólo persigue invadir un organismo hasta certificar su destrucción. La palabra es virus altruista, que no aniquila ningún organismo y sólo espera de este su propagación relativamente inocua. Provoca en el adicto la necesidad de esparcir su virulencia para explicarse a uno mismo y resolver las propias desavenencias con el mundo, aunque sea preciso desollarse los dedos en el intento.

Puestos a desollarse, además de los dedos escribiendo, hay quien elige otras partes del cuerpo. Los brazos del músico Mark Lanegan fueron una cartografía de turbulentas autopistas por las que descarrilaron, una y otra vez, los voraces bólidos de la heroína. Hay quien decide erigir un altar al propio cuerpo. Y quien prefiere tallar en él la imagen estroboscópica de su desaliento. Los brazos de Lanegan señalaban avenidas por las que aullaba loca de atar la magnificencia de la adicción. Y mientras, abría cauces al dolor por no poder explicarse escribiendo canciones que descubrían a otros la propia lucha, siempre interna, con la vida, la carne y la palabra. La vida es verbo. También la carne. Y lo que no se nombra no existe porque no puede morderse ni pincharse.

Es 1992 y estamos en Seattle, cuna de ese movimiento juvenil tan enhebrado a la música que fue denominado grunge. Una sacudida eléctrica a la que muchos refieren como estertor postrer del espíritu del rock and roll. Un estertor que tornó lacerante finiquito dos años después, cuando Kurt Cobain, alma mater de aquel frenesí, se levantó la tapa de los sesos de un disparo. Mark Lanegan, integrante de Screaming Trees y de las tropas de la heroína en que también militaba Cobain, llegó a pronosticar el suicidio de este, íntimo amigo suyo. Pero no hizo nada por evitarlo y desatendió las llamadas telefónicas que Cobain le hizo el día que decidió saltar al vacío. Corre, salta, miente, traiciona, tu amigo se está muriendo, no importa. Lo único vital es proporcionarse un nuevo chute.

Inmerso en su delirio de necesidad, Lanegan traficaba con drogas para poder pagarse las propias. Y estamos en Seattle, en una tarde de 1992 en que el primer cliente acude a su derruido domicilio, remedo desastrado de todas las desastrosas viviendas de suburbio que tantas veces hemos consumido frente al televisor. Un cliente, murmura Lanegan con sudarios de caverna enredándole la voz. Un cliente que no es sino Nick Cave, que por aquel entonces recorría los Estados Unidos junto a sus Bad Seeds.

Un virus es una unidad muy pequeña de palabra e imagen, según Burroughs. La palabra, más bien las palabras, aquella tarde, las puso el músico australiano, tras admirar compungido los brazos de Lanegan que, sin duda, eran la imagen: Joder, imagino que en tu caso lo de irte al baño para meterte un chute no es una opción.

Este sórdido episodio lo narró con soberbia pericia literaria el propio Lanegan en su demoledora autobiografía, Sing Backwards and Weep, y de aquella noche sólo le quedó la gloria de haber sorprendido a sus vecinos, escandalizados hasta entonces por su desarreglo vital, con la visita del todopoderoso Nick Cave. Tal vez no comprendió que pocos de los que habitaban los habitáculos circundantes sabían quién era aquel tipo extremadamente delgado y con el cabello desordenado. Otro yonqui, pensarían. Pero a Mark no le importaba. Sólo le importó mercadear con un músico de renombre y lograr otro chute por venderle material. Tal vez imaginó que el virus de la palabra, de alguna manera, había potenciado su efecto al poder estar en contacto con uno de los músicos que más alegrías líricas ha proporcionado a los oyentes.

Años después, en su libro de conversaciones con Seán O’Hagan, Faith, Hope and Carnage, Cave reconoció que la versión más demoledora de uno de sus propios temas la había rubricado Lanegan al sumergir su «Bromptom Oratory» en el pantanoso terreno premonición de réquiem del más añejo sonido New Orleans. Negritud, vudú, metales oxidados, timbre percutor, mezcolanza, gloriosa sangría de la esclavitud. El virus ya había quedado inoculado, aquella tarde de 1992, y Lanegan ofreció a la poesía de Cave un nuevo ropaje. Porque la palabra es virus que muta en sus formas, ya lo aclaró Burroughs. El mismo Burroughs que fue considerado durante años padrino del punk por su actitud vital y literaria, a pesar de que él mismo negase que un ápice del espíritu punk anidase en su interior.

El listado de estrellas del rock and roll que compartieron con Burroughs conversaciones y actividad creativa es inabarcable. Desde Patti Smith a Lou Reed pasando por Kurt Cobain, que mantuvo con él un encuentro, en 1993, antes de decidir regalar a las hordas un nuevo cadáver bonito. Quién sabe, quizás tomó la decisión tras conversar con un ya anciano literato que seguía intentando desengancharse de la heroína vía metadona y pasaba largos ratos en el interior de un acumulador de orgón que había fabricado en su propia casa. Y es que el escritor era fiel seguidor de las teorías psicosexuales de Wilhelm Reich.

Este controvertido psicoanalista, obsesionado con la importancia del orgasmo para obtener una vida plena, realizó varios experimentos con parejas a las que conectaba electrodos que registraban una subida de voltaje excepcional durante el orgasmo. Reich decidió que, tras dicho efecto, se escondía una poderosa energía que dio en denominar orgón (pueril mezcla de las palabras orgasmo y organismo). A partir de ahí, para que cada cual pudiese proporcionarse la energía orgónica que precisa una vida plena, diseñó unos pequeños habitáculos de madera y metal que, supuestamente, captaban tal energía. Woody Allen parodió el invento en Sleeper, con su hilarante orgasmatrón. Burroughs, por el contrario, creía en las teorías de Reich y había construido su propio acumulador de orgón con la intención, suponemos, de mantener intacta esa energía sexual tan preciada para su psique. Cobain, durante aquella visita, pasó unos minutos en el interior del acumulador, pero no parece que el orgón le regalase energía positiva. Es más probable que, encerrado en aquella caja, con la única compañía de su propio cuerpo, comprendiese que no soportaría por mucho tiempo más permanecer en él. Y eso, ya lo dijo Burroughs, es suficiente para que un hombre muera. A Reich tampoco le fue bien con los orgones. Decidió comercializar sus acumuladores y, acusado de fraude por la Agencia encargada de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, murió en la cárcel de un ataque al corazón. Por si el acumulador de orgón no fuese suficiente, Reich también inventó el «rompenubes», un extraño aparato que, supuestamente, podía provocar la lluvia. La narración que de este otro invento hizo su hijo, Peter Reich, en su autobiografía Book of Dreams, le sirvió de inspiración a Patti Smith para escribir uno de sus temas más profundamente líricos, «Birdland». La misma Patti Smith que agasajó a Burroughs como un chamán y a su obra literaria como otro tipo de Biblia.

Pero regresemos a aquella tarde de 1992 en que un músico con una incipiente carrera por delante y otro con una ya bien apuntalada coincidieron debido a su necesidad de un nuevo chute de heroína. Nick Cave lleva toda una vida escribiendo letras de canciones en que fornican con delirio el más lúgubre nihilismo y la más exaltada espiritualidad. Y sus métodos de escritura, como él mismo ha confesado, no se alejan del cut-up que popularizase Burroughs: una técnica literaria consistente en recortar las frases de un texto largo y reordenarlas de manera aleatoria para dar a luz a un nuevo y sorprendente párrafo. El cut-up, en realidad, fue creado por el artista plástico y literato Brion Gysin, que compartió su fórmula con Burroughs. Pero sería este quien lo llevase hasta sus últimas consecuencias, edificando con este técnica una extensa obra literaria que aún sigue siendo analizada por estudiosos, repudiada por gentes de bien y admirada por rebeldes incautos.

Ya en 1920, Tristán Zara vislumbró el cut-up al componer un poema sacando del interior de un sombrero palabras escritas y previamente recortadas. De manera aleatoria, también. O al menos eso parece. La grandeza del cut-up de Burroughs consiste en lo que él defendía como procedimiento mental que da consistencia a lo aparentemente aleatorio. Él aseguraba que la propia experiencia de escribir es un cut-up, ya que «no se puede escribir sin ser interrumpido por todo lo que viene a la cabeza y por todo lo que se ve». De esta manera, la escritura lineal quedaría tullida al dejar fuera todas estas interrupciones que el cut-up permite integrar de manera fluida.

Si atendemos a las letras de las canciones de Cave, podremos comprender que esas disrupciones narrativas que descolocan al oyente son justamente las interrupciones que sufría el autor durante la escritura. Es posible que la droga que consumía, en los tiempos que nos han servido de excusa para este texto, potenciasen la aparición de interrupciones. Burroughs: «Durante el período de carencia, el adicto es extremadamente consciente de su entorno. Las impresiones sensitivas se intensifican hasta llegar a convertirse en alucinaciones. El adicto sufre el asalto de una oleada de sensaciones externas y viscerales». Ante eso, quedan dos opciones: apartarlas y esperar el siguiente chute o seguir escribiendo la canción iniciada dando la bienvenida, en su letra, a tanta interrupción visceral y externa. Dejarse invadir por el virus de la palabra para mejor propagarlo.

Las letras de Cave están inmersas de lleno en lo oscuro, en ese dolor insoslayable e inexpresable que, justamente por eso, hay que dejar manar a borbotones. Él mismo se refirió a la conferencia de Lorca, Teoría y juego del duende, como ejemplo de esa lágrima furiosa que se abre paso, machete en mano, en la jungla del adentro para extirparle poesía a las propias vísceras heridas. Quien merodea el dolor se saja las uñas rescatando diamantes de belleza que nunca deberían quedar fuera del poema. Bien lo sabía Lorca. Bien lo sabe Cave cuando canta, en «Brother, My Cup is Empty»:

es el bocado, la brida, el bastón, el estribo, el arnés y la melena azotadora, el ojo en escabeche y el cerebro encogido

Prueben a hacer un cut-up con los sustantivos y adjetivos de estas estrofas y sorpréndanse.

Algo parecido ocurre con los temas que firmó Lanegan, dolorosamente narcotizados y sumergidos en la escupidera de su propia desesperación. En «Sleep with Me», el cantante clama por el abrazo nocturno de alguien que exilie la noche oscura en que está cayendo. Pero qué forma de clamar, qué aparentemente aleatorio y poético todo:

Esas chicas salvajes me sentarán mejor que el brillo de las revistas de farmacia, sus dientes de hombre lobo parpadean y brillan, eres alguien que vio como veo yo en el cambio de siglo saltar delgadas monedas de diez centavos sobre placas de hielo

Palabra, miembro impar del propio cuerpo. Palabra semilla, palabra enredadera, palabra sierpe ansiosa por masticarte el latido, íncubo/súcubo que repta violentándote con su veneno ciego y escarbándote la arritmia antes de arrancarse a desperdiciar llantos de plañidera en las noches ciegas de mendicidad latente y ebriedad insobornable. Los hay que deciden apellidarla poesía, porque desconocen el alambre sobre el camina, plena de dudas, la certeza de una vida. Vida en la que Lanegan logró desengancharse de la heroína, al igual que Cave. Ambos otorgaron mayor valía al virus de la palabra, que tal vez hiciese, durante sus respectivas curas de desintoxicación, las veces de metadona. Pero quizás Lanegan no fue capaz de soportar la idea de permanecer dentro de su propio cuerpo. El lienzo macabro de sus brazos bien pudo ser premonición.

Cave nos sigue regalando cada vez más acerados y largos poemas enfermos de palabras que mutan en canción. El virus de la palabra sigue invadiendo lo oscuro que le anida y él necesita inocularlo a quienes le escuchamos. Imposible, en caso contrario, firmar fragmentos de canciones en que certifica que es una Venus de Botticelli con pene montada en un enorme abanico festoneado / Soy una mujer de espuma de mar surgiendo del rocío / Vengo a hacerte daño con la pistola en mis pantalones llena de lágrimas de elefante y un caballito de mar en cada brazo. Felizmente, el cut-up mental de Cave está en su apogeo. Lamentablemente, el de Lanegan quedó definitivamente soterrado.

La tarde que Cave espetó a Lanegan imagino que en tu caso lo de irte al baño para meterte un chute no es una opción estaba, sin saberlo, remedando a Burroughs cuando, al ser preguntado por el suicidio de Cobain, dijo recordar la expresión moribunda de sus mejillas, y concluyó con unas palabras que bien podrían hacer las veces de epitafio: Él no tenía intención de suicidarse. Por lo que yo sé, ya estaba muerto.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: