Zenda publica “Pan”, un cuento inédito de Vicente Soto. Según cree la hija del escritor, Isabel Soto, autora de la transcripción del relato y de las palabras introductorias, “data de primeros de los 90, o sea, unos 20 años después de los Casicuentos de Londres. Hay resonancias importantes, y también con otro, mucho más largo, «Exiliado en el aire», de la colección Pasos de nadie, de 1993, por tanto coincidente con el relato inédito”. En la transcripción, Isabel Soto ha conservado los cortes de página: “Esto me ha permitido añadir unas notas al pie tal y como existen en el original. Mi padre mantenía las tildes en algunas palabras (ésa, aún…) que ya no se usan, pero yo las he dejado. También señalo las correcciones ilegibles mediante unos corchetes procurando primar la inteligibilidad: si la enmienda no se descifra, mantengo la palabra o expresión originales”.

Dice Isabel Soto haberse formado en la lengua inglesa, “en la que sigo soñando, pensando, contando… Soy consciente de que mi español adolece de una expresividad limitada, quizá acartonada, y a ratos incorrecta («¿alienación en/de/desde la lengua?”)”.

Esta transcripción de “Pan”, mas la valoración del cuento de Vicente Soto, tienen para Zenda un gran valor literario y testimonial. El mejor y más sincero agradecimiento es, pues, la publicación de este relato inédito precedido de la valiosa aportación de quien ha sido testigo excepcional de la obra del narrador valenciano.

Isabel Soto

Como “uno que había perdido la guerra, y que en la postguerra había perdido”, Vicente Soto (1919-2011) se ve obligado a mediados de los cuarenta a abandonar su Valencia natal y marchar a Madrid. Allí participa en la tertulia del Café Lisboa y conoce a Buero Vallejo, con el que establece una fuerte sintonía personal, literaria y epistolar que dura hasta la muerte del dramaturgo. Pronto las circunstancias obligan a Soto a emprender el destierro definitivo, y en agosto de 1954 llega a Londres, ciudad que se convierte en su residencia permanente durante casi 60 años, hasta su muerte en septiembre de 2011.

Pese a haber recibido varios premios literarios a lo largo de su vida, incluido el Nadal de 1966 por su novela La zancada, la trayectoria de Soto se ve marcada por la distancia y la marginalidad. Fallece el 12 de septiembre de 2011, sin dejar de escribir, prácticamente en el anonimato. Al día siguiente en El País, Luis Suñén subraya: “Con los años, Vicente Soto se fue haciendo cada vez mejor escritor y cada vez, también, menos habitual en las listas de nuestros grandes narradores, ausente tontamente en los resúmenes de los nombres que habían reconstruido la novela española tras la Guerra Civil y más allá”.

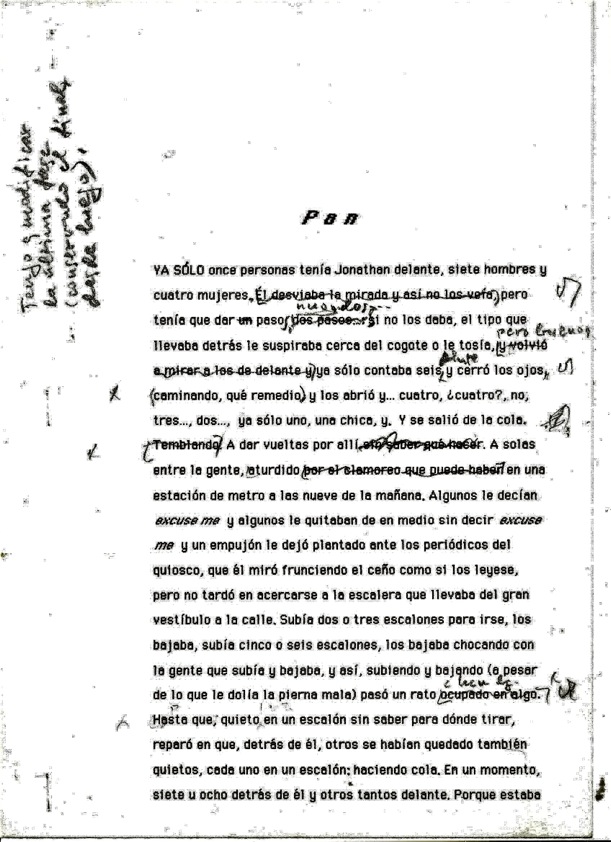

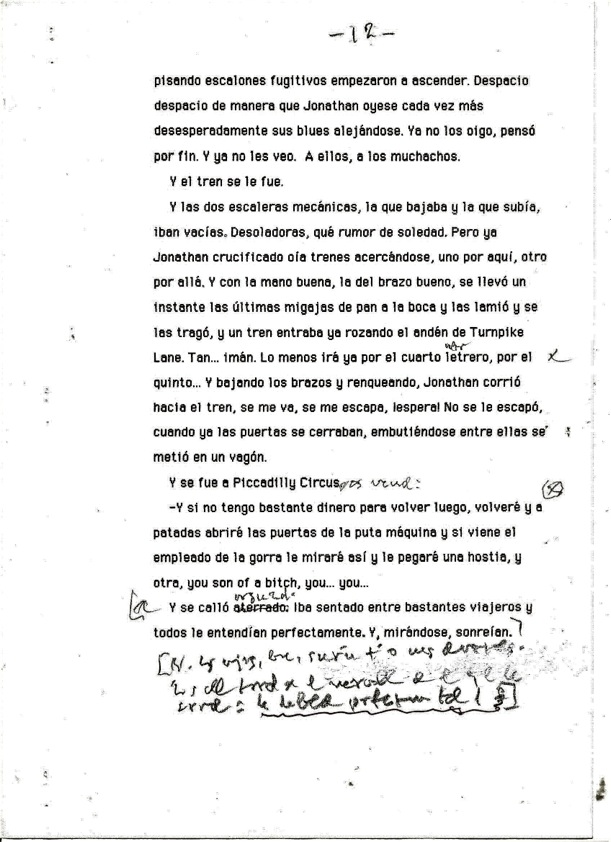

“Pan” es un cuento inédito, y es probable que Soto lo escribiera a principios de los años noventa. Si bien el texto está completo, no se puede decir que esté acabado. Prueba de ello son las múltiples correcciones manuscritas que contiene. Algunas se leen bien, otras requieren un esfuerzo para entenderlas; otras tantas son ininteligibles. Estas se indican mediante unos corchetes, manteniendo la palabra o la expresión originales. Casi todas las enmiendas nos llegan a través de la taquigrafía singular que desarrolló Soto para dar privacidad a su labor diaria de escribir, labor que desarrollaba en no poca medida en el metro de Londres: el ‘túnel del tiempo’ que le llevaba a diario a su trabajo como colaborador de la BBC cerca de Fleet Street o como traductor jefe de la Organización Marítima Internacional en la orilla sur del Támesis. La taquigrafía además era una herramienta para robar tiempo al tiempo reduciendo sílabas y creando más espacio para las palabras.

El metro y las palabras conforman dos elementos o vectores esenciales en la narrativa, sobre todo la breve, de Soto. Lo primero aparece reiteradamente como lugar en el que fluye y se mueve lo humano, el lugar de tránsito en el que todo se moviliza y nada se resuelve. En “Pan”, Jonathan se ve inmerso en ese espacio de transitoriedad humana (de topotones, diría Soto), haciendo cola para sacarse un billete de “ida sin vuelta” y flanqueado por otros usuarios del underground, o sentado entre “bastantes viajeros” hacia un supuesto destino del que no se sabe si volverá.

Isabel Soto.

El segundo elemento que escenifica “Pan” es la búsqueda del enlace comunicativo entre el individuo y su entorno social. El protagonista, Jonathan, se recupera de un íctus que le ha privado de la facultad de casar pensamiento con palabra, palabra con objeto: “‘Ese cepillo’, [decía] mirando un gato. […]. Sin haberse quedado mudo ni sordo, se le había perdido el milagro de la palabra”. “Pan” es, pues, la búsqueda por recuperar ese milagro. Como exiliado de su tierra natal y de su familia, de un futuro truncado por la consolidación del franquismo y, sobre todo, de su lengua materna, la obsesión de Soto por mantener vivo el vínculo discursivo con el mundo es una constante en su narrativa. “Pan” es, quizá, la articulación más explícita de esa obsesión. Ya en “El verso maldito” de Casicuentos de Londres (1973), Mariano, español transterrado en la capital británica, sufre una alienación en su propia lengua. Constata, adentrándose en la conciencia de los londinenses que le rodean, que se le percibe como “un borracho melancólico” que emite “un balido zarrapastroso, un balido de lengua extraña”. La alienación de la lengua acaba siendo una alienación de sí mismo.

En “Pan” esa autoalienación es precedida por una trayectoria descendente, llevándonos de nuevo al cuento anterior como a otro, “Exiliado en el aire” de Pasos de nadie (1993) y quizá coetáneo del relato inédito. En los dos textos publicados, al descenso le acompaña la trayectoria contraria, ascendente: un globo se le escapa a un niño, otro niño asciende y desaparece a través de un tragaluz en el cielo, un exiliado se refugia literalmente “en el aire”, en la buhardilla de su casa. En “Pan” a Jonathan le asisten en su periplo varios personajes cruciales que recorren esa trayectoria ascendente. Primero, “una vieja” que al salir del metro se cruza con el protagonista “agazapado” en la escalera que lleva al exterior y comparte con Jonathan un trozo de pan “aún caliente, y crujiente”. He aquí el “objeto esencial y primario” del relato, como diría la profesora y crítica Carmen Morán Rodríguez, y que le confiere además el título. (La reacción de la vieja nos lleva de nuevo a “Exiliado en el aire” que cierra con la evocación de ese mismo objeto, esencial y primario, en un gesto cargado de emotividad).

Las resonancias con la liturgia cristiana se mantienen en la secuencia a continuación. Mientras Jonathan mordisquea el pan y desciende por la escalera mecánica que se lo lleva “hundiéndole”, empieza a oír música, no música blanca, “un ocaso sinfónico que le hubiese invitado a agonizar compadeciéndose como un héroe de ballet”, sino música de negros, Wild Man Blues. La música dimana de “una radiocasete descomunal: el ghetto blaster descomunal” y llevada al hombro por un muchacho negro, acompañado de otros (“Ocho serían”). Jonathan se queda transfigurado oyendo los compases del blues y su letra: “help me, buddy, help me, o sea, o sea, ayúdame, compañero ayúdame”. Estas palabras contrastan con el desesperado esfuerzo del protagonista por articular las suyas propias. El habla se desplaza hacia lo somático (fallan las palabras, habla el cuerpo) y Jonathan se ve arropado por los muchachos negros que son coautores de su grafía corpórea: “uno de ellos […] fue empujándole el brazo moribundo para arriba, […] clavándole aquel dolor en el pecho como una estaca a Jonathan […] y bailando pero temblando se dejó al fin a Jonathan crucificado en el aire”. Finalmente, los muchachos negros emprenden la trayectoria ascendente subiendo por la escalera mecánica “hacia la luz”.

Mucho más se podría añadir sobre “Pan”: la identificación, desde luego no aislada, con el ser humano humilde (la vieja) o racializado (los muchachos); el consuelo que ofrece la communitas, como diría el antropólogo Victor Turner, del metro; la simbología cristiana; el desenlace que nos revela a Jonathan, callado, “sentado entre bastantes viajeros” que sin embargo “le entendían perfectamente”. Este desenlace, no obstante, quizá no era el definitivo. Le dejamos la última palabra, manuscrita y a lápiz, al autor: “Tengo que modificar la última fase (conservando el final, desde luego)”.

Pan

Vicente Soto

Ya sólo once personas tenía Jonathan delante, siete hombres y cuatro mujeres, pero tenía que dar pasos, uno, dos… Si no los daba, el tipo que llevaba detrás le suspiraba cerca del cogote o le tosía, pero bueno, ya sólo contaba seis delante y cerró los ojos y los abrió y… cuatro, ¿cuatro?, no, tres…, dos…, ya sólo uno, una chica, y. Y se salió de la cola. A dar vueltas por allí. A solas entre la gente, aturdido en una estación de metro a las nueve de la mañana. Algunos le decían excuse me y algunos le quitaban de en medio sin decir excuse me y un empujón le dejó plantado ante los periódicos del quiosco, que el miró frunciendo el ceño como si los leyese, pero no tardó en acercarse a la escalera que llevaba del gran vestíbulo a la calle. Subía dos o tres escalones para irse, los bajaba, subía cinco o seis escalones, los bajaba chocando con la gente que subía y bajaba, y así, subiendo y bajando (a pesar de lo que le dolía la pierna mala) pasó un rato haciendo algo. Hasta que, quieto […] en un escalón sin saber para dónde tirar, reparó en que, detrás de él, otros se habían quedado también quietos, cada uno en un escalón: haciendo cola. En un momento, siete u ocho detrás de él y otros tantos delante. Porque estaba en una cola. Cariñosamente adoptado por una cola. Ya dando un paso, bajando un escalón detrás de alguien que acababa de bajar un escalón. Y más pasos. Emocionándose. Adelante, adelante. No se atrevía a decir la palabra por si le salía otra, pero él se la oía dentro muda. Y mirándose los pies para no ver a nadie, para no tener que contar ocho, siete, seis, cinco, siguió paso a paso adelante hasta no poder dar ni un paso más. Porque ya tenía que mirar al taquillero. A los ojos, a los ojos. Como el taquillero a él. Sin pestañear, perplejos los dos. El taquillero rompió aquel silencio diciéndole que sí con un cabeceo alentador y entonces Jonathan, animadillo, dijo:

—Turnpike Lane, please —y el taquillero dijo:

—Pero… Está usted en Turnpike Lane.

—Al viaje por el túnel. De metro en metro, de nombre en nombre.

Se lo estaba diciendo ya aunque sin voz, sin oírse.

Llegas al primer nombre y al pronto no lo lees, las letras pasan demasiado aprisa, pero tú te sabes de memoria lo que dicen, Manor House… Manor House… Manor… House, eso es, ya se deja leer… y ya no se deja: el tren vuelve a huir por la negrura del túnel, tal vez con un son de brisa, hilvanando nombres, Finsbury Park… Finsbury Park… Arsenal… […]

El viaje que durante unos veinte años había hecho a diario para llegar a su librería. Algo más de tres meses llevaba sin hacerlo. Ya lo harás cuando estés bien. Pronto, ya verás. De momento… De momento Jonathan ya sabía lo que quería decir pero no siempre lo decía. “Ese cepillo”, mirando un gato. A veces lo decía todo bien, pero procuraba no abrir la boca. Por si le sonreían. Siempre he hablado mejor que todos vosotros. No decís cepillo en vez de gato, pero qué memeces decís. Bien dichas, eso sí. Ni el Doctor Hawkins ni yo sabemos qué será de mí. Me dice que estoy mejor, aunque…, aunque…, y le da la tos pero yo espero merándole y cuando ya no puede toser más me dice que, claro, que una embolia cerebral no es nunca…, aunque en mi caso no resultó ser demasiado…, claro, tampoco leve, ¿me entiende usted?, y yo le digo que sí que sí con la cabeza pero no le gusta que le entienda y mira a Karen (con ella habla más y en secreto —lo sé, le he oído— de afasias, embolias, infartos cerebrales…), y Karen, que me estaba mirando, mira para allá y se va y él tose y yo me voy para no sé dónde. Pero bueno, ya entiendo todo lo que me dicen y ya me está jorobando que todo me lo aclaren tanto, y voy a rehabilitación, a esas sesiones tan eficaces (dicen) de fisioterapia y no tardaré (dicen) en notarme menos rígida la pierna y el brazo a lo mejor me duele menos, aunque, ¿menos?, joder, duele, duele, duele. Y a mí mismo me hablo bien. Como siempre me hablé. Sin oírme. Y a los demás no les hablo mucho porque nunca les hablé mucho. A Karen sí le digo tantas cosas… Apretándole la mano. Como siempre. Como ella me las ha dicho siempre a mí. Apretándome la mano. A oscuras, apretándonos mudos. No me dirá, no, eso que los demás, incluido el Doctor Hawkins, me dicen: que si es preciso aprenderé a hablar otra vez como si volviese a ser muy pequeño, que esto es posible y que me enseñarán. Y voy a matar a alguien. ¿A quién, a quién?

Eso no se atrevía Jonathan a saberlo.

—Arsenal… Arsenal… Arsenal… avanzando hacia mi tienda, mis libros, mi vida, a través de Holloway Road… Caledonian Road… hasta dejarme a mí en… ¿A mí, a mí? A mí no me dejan ni salir de casa, a mí no me queda más que… Ven, tren. ¿Vienes?

Lo decía imaginando hipnotizado los rieles de plata, la huida. Demasiado verdadero, imposible no verlo. Las ideas se le enredaban en telarañas de migraña y con la mano se tocaba la frente, los ojos cerrados, qué dolor aquí, aquí. El vago clamoreo de la gente se le hacía griterío ensordecedor de los que hablaban en la lengua en que él había nacido y que ya no se dejaba decir por él. Porque a él le daba miedo llamar cepillo al gato. Sin haberse quedado mudo ni sordo, se le había perdido el milagro´ de la palabra. Dónde, dónde, decía mirando a lo alto, buscando. Oyendo en las voces que le rodeaban chillidos de pájaros. Y entonces, uno, sin rozarle siquiera, uno tímido y cortés le dijo excuse me, y él, ciego en la luz del milagro de la palabra dijo fuck off, you idiot! y abriéndose paso a golpes llegó a la escalera y sujetándose mal, mal, la pierna mala con la mano mala y la mano buena empezó a subir hacia la calle. Resollando sin poder seguir, derrengándose por fin en un escalón. Encogido, la cabeza humillada al pecho. Mirándose las zapatillas. De veras, las zapatillas. Ya antes, seguro, se las había mirado, pero sin verlas. Ahora, parpadeando, las descubría. Viejas. Suyas. Como sus pies, torcidos también por el reborde de los talones hacia afuera. Siguió mirándose por aquí y por allá. Mucho, absorto. Ésta es la chaqueta verde de punto. La de los codos zurcidos, la que me gusta. Qué hacen estas migajas aquí, este puñado de dinero. Y éste es ese pantalón, el que no me aprieta, y esta camisa… Todo era casero y viejo, ya acostumbrado a él, hecho a él. Manoseándose y reconociéndose, Jonathan se sentía lejos de casa. De sus ecos, de su olor. ¿Cuánto tiempo hacía que se había escapado de casa? Ya, de acuerdo, sólo un rato, pero cuánto adiós cabía en aquel rato, desde cuándo no oía los gargareos de las cañerías de casa, los ladridos por la noche lúgubres de Ben. Se había escapado sin querer. Es decir, sin saber que quería. Total, había salido a cerrar la cancela del jardín. Alguien se la había dejado abierta. El cartero, el lechero, la misma Karen quizá, que estaba en la farmacia. O bien Iris o Gladys, sus cuñadas, altas las dos, buenas y feas, que desde que a él le pasara aquello vivían con ellos y que habían salido de casa temprano. Siempre se quedaba alguien con él. Aquel día no se quedó nadie. Justo el día en que alguien se había dejado la cancela abierta. Por primera vez, si lo sabría él. Y, claro, la vio abierta y fue a cerrarla, pero antes de cerrarla salió a la acera y dio unos pasos. Me he dejado la puerta abierta. ¿Y la cancela? También. Volvió, las cerró y se fue. Con risuelas de pájaro, de niño asustado. Enamorándose de todo lo que veía. Árboles, coches. La gente, la gente. Venga, un poco más y me vuelvo. Pero oye, oye: ya no puedo entrar en casa. Me he encerrado fuera. Bueno, podría meterme en casa de Bob a esperar. No, seguía como un niño detrás de una mariposa que se le fue por el camino que él había seguido día tras día año tras año, y de pronto se le borró en el aire dejándoselo atónito a la boca del metro. Aquella boca. Por la que se dejó engullir como cayendo. Bajando bajando al miedo. Para verse enseguida, obedeciendo a no sabía quién, en una cola, y para oír después, rebotando contra él como un eco de sus palabras:

—Pero… Está usted en Turnpike Lane.

Ahora bien, derrengado en aquel escalón, fue pronto un estorbo para los que subían y bajaban. Algunos le maldecían haciendo equilibrios para evitarle, pero él no veía a nadie. Se sentía… Buscaba la palabra justa, ajustada a él como su ropa vieja. ¿Vencido? No, peor aún. ¿Acabado? Superfluo.

—Eso es, ésa es mi palabra, la que me encierra y me arropa.

Entonces, uno, quizá sin querer, le pegó algo parecido a una patada y Jonathan se arrimó a un lado a allí quedó, hecho un fardo, mirando desde abajo a los que le miraban desde arriba. Y de pronto pensando en Karen. No tenían hijos. ¿Querían? Habían querido tenerlos. En vano. Pero esa ausencia hacía más pura su unión (decían ellos). Nadie más les obligaba a unirse. Los dos lo sentían así. Sin decírselo jamás, fundiéndose a oscuras en secreto.

—Pero yo ya no soy yo. Le sobro, superfluo, a Karen. Le peso, muerto como un peso muerto.

—Piccadilly Circus, please —y el taquillero, le pareció a Jonathan que mirándole con recelo, dijo:

—¿Ida y vuelta?

“No, ida sin vuelta”, le nacía decir a Jonathan. Demasiada proeza. Negó con la cabeza, mostró en la palma de la mano mala (la otra sostenía el pan) el dinero que pudo arañar del bolsillo, escogió el taquillero el que necesitaba, y Jonathan se acercó a una de las máquinas de entrada con su billete en la mano y lo introdujo por la ranura. Y, súbitas y conminatorias, que Jonathan casi reculó del susto, se abrieron las dos portazuelas que concedían o negaban el paso. Lo dio adelante con frío y las dos portezuelas se cerraron a sus espaldas, le pareció a él que para siempre. No sabía si había entrado o salido ni dónde estaba. Fastidiado, mirando y recordando a su izquierda el comienzo de la escalera mecánica que bajaba y a su derecha el final de la que subía, mirando y viendo desaparecer a los que bajaban yéndose cada vez más pequeñitos y viendo aparecer cada vez más altos a los que llegaban subiendo, y oyendo hondo un tren que se iba por el túnel de la izquierda hacia Piccadilly Circus y más allá, y luego otro que venía de aquel más allá por el de la derecha y luego [pág. 8] otro por éste y otro por aquél. Y otro. Y otro. Y arrastrando los pies centímetro a centímetro se acercaba a la escalera izquierda y por fin se plantó en el primer escalón.

—Pero…

Mirando atrás horrorizado según el escalón se lo llevaba hundiéndole. Tan suave, acercándole tan irremediablemente al tren, a un tren, al que fuera, al que él, mordiendo el pan con ansia, ya oía por aquel lado, aún algo distante pero ya impidiéndole oír bien…

¿Música? ¿Ahora? ¿Qué?

Trataba de reconocerla aguzando el oído: música, pero no un ocaso sinfónico que le hubiese invitado a agonizar compadeciéndose como un héroe de ballet, no, fuera, al carajo música de pobres como aquel pan para pobres que ya no mordía, que mordisqueaba de manera que le durase mucho, mientras él oía Wild Man Blues, ¡claro que sí, eso es lo que es pero ya terminando, bloody hell, lo sé, párate, tren, bloody tren, déjame oír, enseguida me tendrás, te lo prometo pero cállate ahora! Se lo decía alcanzando ya el fondo de la escalera mecánica que saca […] para fuera y le dejó en suelo firme, entre las bocas de entrada a ambos túneles, escuchando algo que se lo llevaba lejos, a su adolescencia, y mirando pasmado a aquellos muchachos negros. Ocho serían. Vestidos con chaquetones y pantalones que les venían grandes, con gorra de béisbol puesta al revés. Salían del túnel de la derecha, recién llegados en un tren que venía de Piccadilly Circus, acompañando al que llevaba al hombro una radiocasete descomunal: el ghetto blaster descomunal… Como una maleta de música negra. Cuentos y baladas, leyendas dulces. Blues. La negrura de los blues. Pero es que a la vez Jonathan tenía que suplicar al tren, no corras tanto, espérame, frena, déjame recordar un poco más, frena, cabrón, que ya voy. Y ya no mordisqueaba el pan, que lo roía, y así gastaba menos tiempo y aquello que los negros le traían de tan lejos le duraba más, bloody hell, por qué me ha de pasar esto a mí en cuanto oigo blues si yo no soy negro (por eso, por eso) y por qué ha de andar tan cerca ese cabrón de tren […] Turnpike Lane…Turnpike Lane, párate un momentín por favor, Karen, perdón, te lo debo, ya voy. Y la gente, subiendo y bajando como cobayas por las escaleritas de sus horarios, se paraba un momento para mirarle de los ojos a las zapatillas y huía dejándoselo allí con un brazo (el bueno, el que sostenía lo que le quedaba del currusco) extendido para allá, stop, bastard!, y el otro, el blandengue y marchito, que él llamaba moribundo, temblando de dolor en sus esfuerzos por subir señalando a los negros, stop, bastards, stop!

El tren se paró.

La panda de negros se paró.

Por la boca de entrada a aquel andén salían relámpagos azules y resoplidos de olla exprés, y un pitido, dos pitidos, y un empleado con gorra importante, y los muchachos negros bailaban contoneándose sin irse para mirar a Jonathan con su brazo bueno en alto y su brazo moribundo colgando, y hasta las escaleras mecánicas iban lentas y la gente caminaba perezosamente y dos empleados también con gorra importante llegados desde arriba se toparon con el empleado que había salido del túnel los tres se pusieron a hablar como aburridos y de cuando en cuando Jonathan ya sólo lamía el currusco y todo se apretaba aprisionado en segundos, el tren centelleando y [resollando], ¿vienes o me voy?, y los negros mirando encandilados a Jonathan porque les parecía que lo que Jonathan quería era bailar también, allí girando con un brazo en alto, stop para allá, stop para acá. Y Jonathan, ya un poco loco, se puso a murmurar muy por lo bajo, apenas más que en un bisbiseo, help me, buddy, help me, o sea, o sea, ayúdame, compañero ayúdame (a levantar este brazo, quería decir) una y otra vez, obsesivo el bisbiseo, que él oía entreverándolo con el ronco susurro, y los muchachos negros no le oían, le veían rogar, mendigar, hasta que uno de ellos se le acercó como encantado, desde luego bailando, y fue empujándole el brazo moribundo para arriba, muy poquito a poco porque, clavándole aquel dolor en el pecho como una estaca a Jonathan, veía las perlas de sudor que a Jonathan le caían como lágrimas y oía un rrrrrrrrrrr de muñeco mecánico o de carraca, y bailando pero temblando se dejó al fin a Jonathan crucificado en el aire, el brazo bueno extendido para allá y el malo para acá, y se volvió con sus amigos y entonces todos, rodando como bailadores de procesión, se acercaron a la escalera que subía hacia la luz y pisando escalones fugitivos empezaron a ascender. Despacio despacio de manera que Jonathan oyese cada vez más desesperadamente sus blues alejándose. Ya no los oigo, pensó por fin. Y ya no les veo. A ellos, a los muchachos.

Y el tren se le fue.

Y las dos escaleras mecánicas, la que bajaba y la que subía, iban vacías. Desoladoras, qué rumor de soledad. Pero ya Jonathan crucificado oía trenes acercándose, uno por aquí, otro por allá. Y con la mano buena, la del brazo bueno, se llevó un instante las últimas migajas de pan a la boca y las lamió y se las tragó, y un tren entraba ya rozando el andén de Turnpike Lane. Tan…imán. Lo menos irá ya por el cuarto nombre, por el quinto… Y bajando los brazos y renqueando, Jonathan corrió hacia el tren, se me va, se me escapa, ¡espera! No se le escapó, cuando ya las puertas se cerraban, embutiéndose entre ellas se metió en un vagón.

Y se fue a Piccadilly Circus […]:

—Y si no tengo bastante dinero para volver luego, volveré y a patadas abriré las puertas de la puta máquina y si viene el empleado de la gorra le miraré así y le pegaré una hostia, y otra, you son of a bitch, you… you…

Y se calló avergonzado. Iba sentado entre bastantes viajeros y todos le entendían perfectamente. Y, mirándose, sonreían.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: