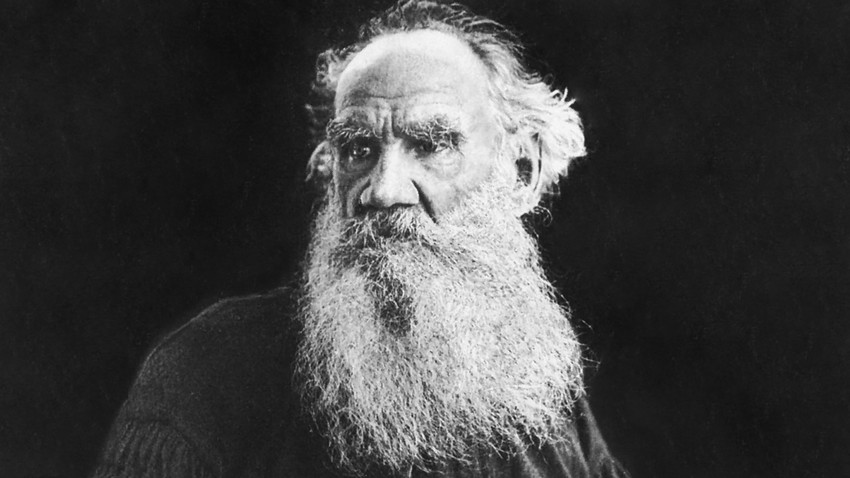

Aún no he visto La última estación (2009), la película alemana de Michael Hoffman basada en un relato de 1990 de Jay Parini, en donde se cuenta la vida y milagros de uno de los escritores más representativos, raros y curiosos de la Historia Universal de la Literatura, Lev Tolstoi. Las críticas no fueron demasiado favorables. Su calificación apenas llega al tres sobre cinco, y sólo se destaca de esta cinta la soberbia fotografía, a cargo de Sebastian Edschmid, y el desbordante lirismo que se desprende de esas imágenes. Y es una verdadera pena, porque el escritor ruso, el autor de Ana Karenina, Guerra y paz o La sonata a Kreutzer, que sin duda están entre las más grandes novelas de todos los tiempos, hubiera merecido mejor consideración, un trabajo más cuajado y definitivo, aunque quedara parte de su vida en sombra y muchos aspectos de su existencia sin explicar, para alimentar así el misterio.

Este año, que me ha tocado explicar en clase, una vez más, a Cervantes, Garcilaso y Fray Luis de León, he vuelto a recordarle a mis alumnos la estrecha relación que existe, en todos esos casos, entre vida y obra. ¿Hubiera escrito Cervantes el Quijote de no haber ido a dar sus huesos a la cárcel, en donde, según se asegura, se forjó la idea de crear a Alonso Quijano? ¿Hubiera compuesto Garcilaso de la Vega tan flamantes sonetos, tan maravillosas églogas, de no haber estado perdidamente enamorado de una dama toledana casada con el hombre equivocado?

Tolstoi no fue a la zaga de ninguno de los aludidos. Su filosofía, su modo de pensar, se resumió en una sola frase que él procuró cumplir a rajatabla: “No hay más que una manera de ser feliz: vivir para los demás”. Después de haber saboreado la mayor gloria como escritor, después de haber tenido a su disposición todo cuanto podía desear por su condición de rico y famoso —su padre era un noble propietario y su madre una acaudalada princesa que murió cuando Tolstoi tenía tan sólo dos años—, compartió la última etapa de su vida con los pobres campesinos.

Después de una ominosa adolescencia en la que careció de toda convicción moral y se convirtió en un tahúr profesional, en su vejez dejó de fumar y de beber, dormía en un catre de colchón duro y se alimentaba tan sólo de vegetales. Los suyos, los más cercanos, nunca entendieron esta actitud, tanta extravagancia sobrevenida. Ya octogenario, en 1910, con un baúl en donde había dispuesto dos camisas, un abrigo, una linterna y unos cuantos libros, abandonó a su familia sin saber a ciencia cierta su destino. Un repentino ataque pulmonar detuvo sus pasos y se refugió en la casa del jefe de la estación ferroviaria de Astápovo, que, por ser inconfundible, lo reconoció de inmediato. Fue hallado por su esposa unos días después, pero murió allí mismo, en una modesta habitación y en una cama sencilla, acunado por el ruido de los trenes. “Amo a muchos”, dicen que fueron sus últimas palabras.

Como tantos otros escritores y artistas, Lev Tolstoi fue un incomprendido —se definió a sí mismo como “anarquista cristiano”— que, allá por donde iba, llevaba consigo su novela, que diría Galdós. Fue un escritor frenéticamente escrupuloso que aspiraba a contarlo todo, de ahí que en Guerra y paz, novela de mil páginas, le insufle vida a más de quinientos personajes, tratándolos como si fueran sus propios hijos. En su tumba —fue excomulgado por la Iglesia ortodoxa por su condición de oveja descarriada—, situada en su casa de Yásnaia Poliana, no figura ni un solo adorno. Ni una cruz siquiera.

-

Un asesinato que se podía haber evitado, en La ley de la calle (XII)

/abril 28, 2025/Morir apuñalado a manos de un loco al que no conoces de nada es algo atroz y absurdo. Eso fue lo que ocurrió en el madrileño barrio de San Blas. En este episodio, emitido el 30 de septiembre de 1989, el equipo de La Ley de la Calle cuenta la historia de Raúl Yunta Juanino, un joven de 15 años que murió acuchillado por un perturbado, que unos días antes había apuñalado a otra persona.

-

Cocido infernal

/abril 28, 2025/Caminamos por la caldera de Furnas, subimos hasta la laguna de Fuego y seguimos buscando los lagos más impresionantes de la isla. Trepamos por un bosque de cedros y eucaliptos, salimos al borde de un precipicio tapado por la niebla y de pronto el viento despeja el panorama. A nuestros pies se abre una caldera de seis kilómetros de largo por cinco de ancho, con una profundidad de quinientos metros, ocupada por un lago azul plomo y un lago verde esmeralda. Distinguimos colinas de basalto, cráteres y más lagunas en los pliegues de la hondonada. Las explosiones y el fuego…

-

Llega el apocalipsis

/abril 28, 2025/En “Sopa de libros” vamos a hablar de tres novelas que cuentan algún tipo de apocalipsis y, cada uno de ellos, desde una perspectiva distinta. El apocalipsis provocado por algo de fuera, el apocalipsis provocado por nosotros y el apocalipsis que no se sabe de dónde ha venido.

-

Sí, te vas a enamorar de esa persona (aunque tengas pareja)

/abril 28, 2025/Sí, asúmelo: en algún momento, o cada cierto tiempo, aunque tengas pareja, novio o hayas pasado por algún altar, por muchos años de relación o de matrimonio que disfrutes o arrastres, conocerás a alguien nuevo e inesperado que primero te provocará curiosidad, después te obsesionará y por quien te plantearás, quizá, dejar todo lo que tienes en la vida. Asusta, ¿verdad? Sin embargo, es un fenómeno completamente natural e inevitable en la vida de cualquier persona, que puede ser inofensivo o partir nuestra vida en dos. No podemos controlar todas nuestras emociones, fascinaciones o gustos, así que nadie está a…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: