Según Genette, se denomina paratexto a toda esa palabrería periférica que acompaña a una obra, un conjunto de enunciados que enmarcan, etiquetan, resumen y clasifican un libro, y que muchas veces tienen la curiosa virtud de quitarnos las ganas de leerlo.

Supongamos que un autor o autora ha dedicado los últimos cinco años de su vida a escribir una novela. Le ha llevado todo ese tiempo redondear las ochenta o noventa mil palabras que la componen. Con suerte o justicia, encuentra al cabo un editor. En las oficinas de la editorial, en sólo dos días —o media tarde—, se decide qué ilustración va a lucir la cubierta de esa novela, se escribe el texto de contracubierta, se escribe la solapa, se pide un retrato al autor para dentro de media hora, se le sugiere cambiar el título, se le atiende si acaso desea incluir una dedicatoria y se manda el resultado de todas esas decisiones apresuradas a la imprenta para que hagan con ello un libro imprescindible. A toda esa prisa también se le llama paratexto.

Tras más de dos décadas viendo libros por dentro y por fuera, me siento en disposición de resumir mis prejuicios más estimables sobre estos textos acaso parasitarios que solemos encontrar en cualquier novela, y en los que muchas veces un autor queda desacreditado sin necesidad de leer una sola página de su libro.

El título y las citas

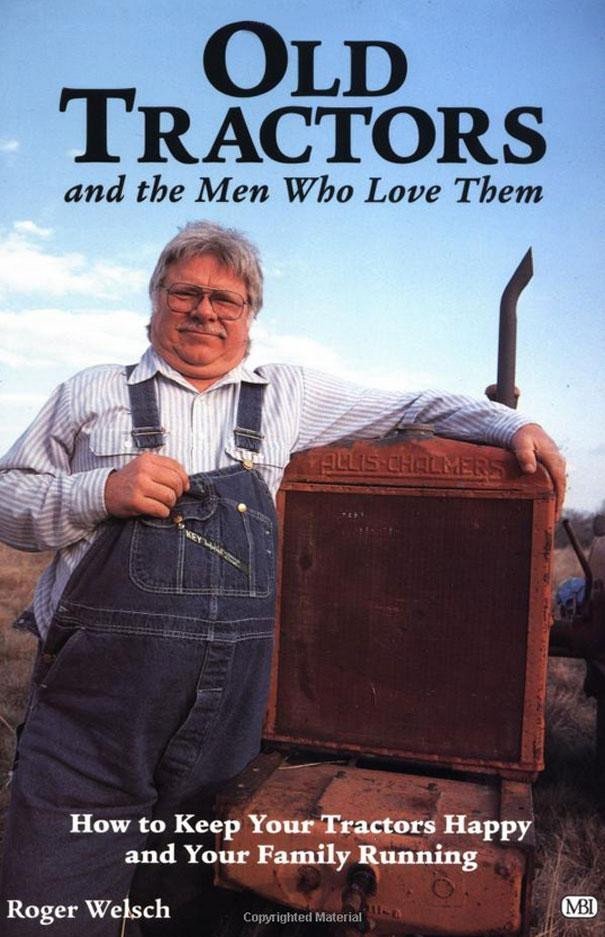

Es difícil echar a perder un libro desde el título, pues casi cualquier cosa puede funcionar como tal. Va en gustos preferir títulos breves y neutros o títulos largos y llamativos. Personalmente encuentro molesto que una obra y un autor no se puedan distinguir a primera vista, como me sucedió con aquel librito titulado Max Beerbohm, de Enoch Soames, que puede que fuera Enoch Soames, de Max Beerbohm. Imposible acordarse.

Por otro lado, cuando un editor te sugiere cambiar un título siempre tiene razón. Jorge Herralde consiguió que Roberto Bolaño firmara Nocturno de Chile y no Tormentas de mierda, si querían un ejemplo.

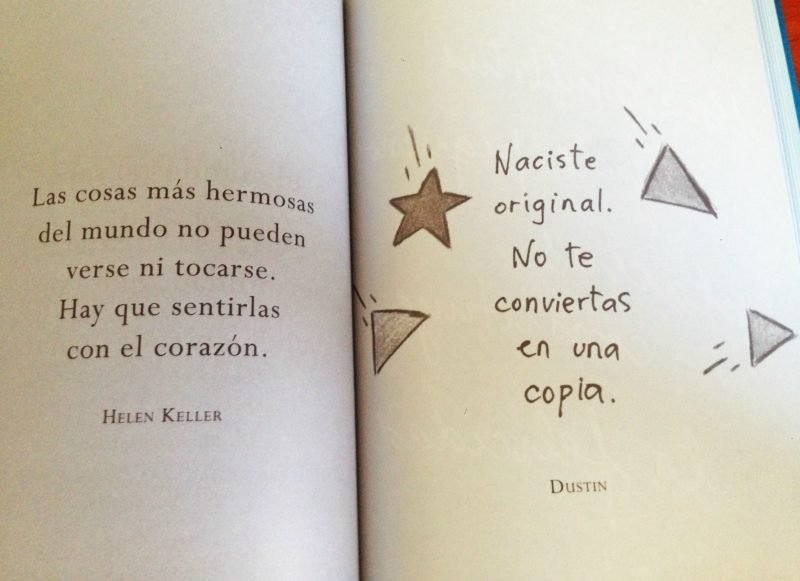

Es difícil no abrir un libro por culpa de su título. Entonces es habitual que nos encontremos una cita; o dos citas, o diez citas. A veces el autor no ha puesto ninguna cita y entonces debemos aplaudirle. Citar al comienzo del libro resulta, por lo general, petulante. El autor quiere arrimar sus habilidades a las de grandes autores, ponerse medallas que no ha ganado. Ahí los Goethe, los Tucídides, los Shakespeare, todos forzados a estar de parte de un tío nacido en Alcorcón.

La cita, lema o epígrafe que encabeza una novela quiere avisar de su tono o de su tema, servir de avanzadilla estética, en todo caso. Pero muchas veces no consigue otro efecto que presentar al lector el espectáculo de un señor dándose aires.

Esto queda de manifiesto de forma más pueril cuando junto a la cita de Herodoto se pone otra de The Beatles. Este rechinante dueto es muy habitual (Kant y Woody Allen; Joyce y Mecano, etcétera), y sirve tanto para pensar que el autor es un pedante como para deducir que él mismo lo sabe, y quiere remediarlo. De ahí la rebaja pop de la segunda cita.

Lo peor, sin embargo, es la orgía referencial, la bacanal de palabra ajena: diez citas, veinte citas… ¡cuarenta! Hay novelas que tardan dos o tres páginas en empezar porque siempre hay una cita mejor que la anterior, y queremos ponerlas todas. Se diría que el autor quiere en verdad que leas a otros y no a él; muchas veces es lo que mejor que podemos hacer.

Para que vean la solidez de mis principios, he de reconocer que no me molesta nada, sin embargo, encontrar una cita encabezando cada capítulo. Quizá se deba a que el autor ya ha hablado, ya está cargando sobre sus espaldas con el peso de su libro, y ese pequeño momento en que da voz a otro autor, normalmente más celebrado, me sirve de gustoso contrapunto. En este tipo de novelas, hasta leo esperando la siguiente cita (por ejemplo, en la reciente Literatura universal, de Sabino Méndez).

La dedicatoria

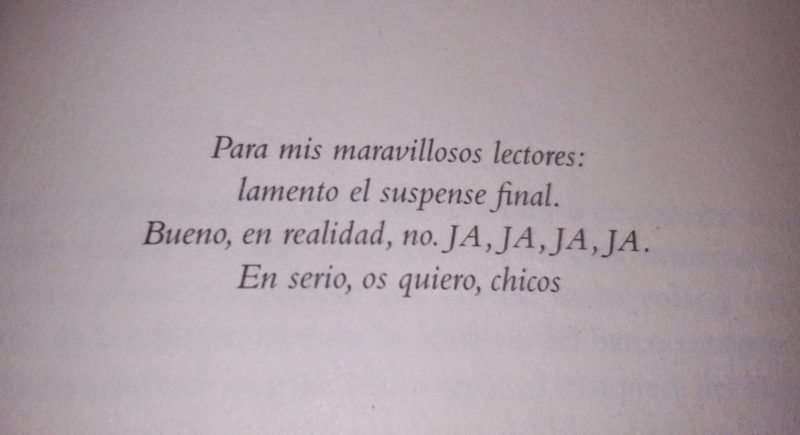

Los libros no hay que dedicarlos. No hay que dedicarlos si no tienes corazón. Si no tienes corazón, puedes incluso no escribirlos.

Dedicar un libro es, quizá, la mejor razón para escribirlo. Estoy a favor de ese momento íntimo, casi secreto, que se permite el autor con alguien que quiere.

Sin embargo, hay autores que quieren a demasiada gente, por lo cual es dudoso que alguien sienta al cabo que le han dedicado un libro, viéndose junto a otros quince.

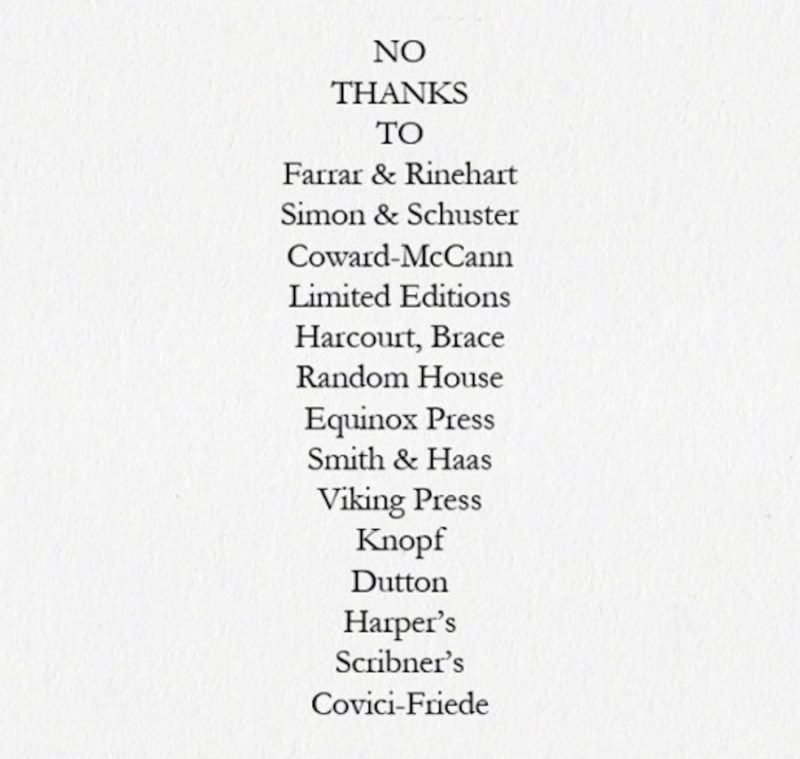

Por desgracia, ya es habitual encontrar al abrir un libro una dedicatoria múltiple, que incluya a tres o cuatro personas, y, al ir a cerrarlo, la pedrea del amor: una o dos páginas donde sale hasta el que inventó el punto y coma. Esto me parece horrible y tengo que decirlo.

Es horrible, primero, porque transmite amateurismo. El autor cree que ha triunfado, cuando sólo ha publicado un libro —normalmente en una editorial que desaparecerá justo con ese libro—. El autor, por tanto, no sabe dónde está, se cree que está en la cima de la montaña y debe saludar a todo el mundo, cuando en verdad está subiendo el primer repecho. La dedicatoria es un discurso corresponsal, no va dedicado al lector, pero no hay que olvidar que el lector sí lee esa dedicatoria, y debemos intentar no matarlo de vergüenza ajena.

También es horrible si, como se ve a menudo, el autor dedica esas páginas finales a dar las gracias a todo el staff de la editorial —normalmente de un sello importante; si buscan sus libros anteriores, en sellos pequeños, no encontrarán el mismo trato con sus empleados—. Así, se da las gracias al editor, al otro editor, a la de prensa, a la otra de prensa, al editor del sello vecino, a este y a aquél y también al de más allá. ¡Nunca se sabe a quién van a ascender! Así que el libro se dedica a todo el mundo.

Dedicar un libro al editor que te lo publica es, seguramente, lo más bajo que puede caer un escritor. Es como darle las gracias todos los días a tu jefe por tener trabajo. A los editores hay que dedicarles los libros que no te publican (como hizo, con elegancia ejemplar, Iván Repila en Prólogo para una guerra, dedicado a su anterior editor, ya fallecido, Gonzalo Canedo). Así que dedicarle el libro a todo el equipo de una editorial es, casi, una declaración de guerra. Valdría lo mismo que el autor pusiera: “En el fondo, os odio a todos, hijos de puta”. De esta forma, al menos, la editorial ahorraría papel.

(Continuará)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: