Leí al poco de publicarse en español el libro del neurocirujano inglés Henry Marsh (1950), Ante todo no hagas daño (Salamandra). Pocas veces, si es que alguna (mi memoria no es nada buena para demasiadas cosas), me he encontrado con un libro que me haya producido la impresión de este. Con una sinceridad y humildad de las que no pocas veces carecen muchos médicos, una sinceridad y humildad que honra a una profesión tan antigua y noble como necesaria, Marsh describe un buen número de experiencias que ha tenido al ejercer su carrera de neurocirujano. La mayor parte de tales experiencias se refieren a operaciones que realizó para tratar de remediar males que afectan al reducto más delicado e importante de la esencia humana, el cerebro, males del tipo de tumores, sobre todo estos, pero también aneurismas o derrames producidos por muy diversas causas. Y es que el universo léxico de las patologías cerebrales está repleto de términos, esto es, de realidades, para cuyo significado los legos, los potenciales pacientes, deben ir en busca de algún diccionario; términos como hidrocefalia obstructiva, ventriculostomía endoscópica, astrocitoma, ependimoma, meningioma, glioblastoma, oligodendroglioma, pineocitoma o pineoblastoma (alguna vez, es cierto, el término en cuestión es más trasparente; por ejemplo: una malformación arteriovenosa).

El cerebro, un pequeño y complejo universo

He dicho que el cerebro es nuestro órgano más importante, y lo es porque aunque el corazón sea el “motor”, que cuando deja de funcionar apaga la vida, lo que nos hace realmente humanos es lo que pensamos y sentimos, no el aliento que nos mantiene vivos.

Es casi un lugar común decir que el gran reto de la ciencia actual es entender cómo es posible que un “sistema” orgánico como es el cerebro tenga conciencia de sí mismo, lo que en última instancia significa que es el responsable de que seamos quienes somos, de nuestra unidad y autonomía como entidad. ¿Cómo produce el cerebro pensamientos, una forma de realidad simbólica? Su complejidad casi desafía la imaginación: está formado por cien mil millones de células, las neuronas, las, como las denominó Santiago Ramón y Cajal, “células del pensamiento”, cada una conectada —por medio de las proyecciones ramificadas arborescentes llamadas axones y dentritas, la mayoría de las cuales terminan en unas estructuras diminutas, las sinapsis— a otras diez mil neuronas que, una vez estimuladas, crean influjos nerviosos que, a su vez, engendran mediadores químicos que atraviesan el espacio intercelular para llegar a otras neuronas. Cien mil neuronas, cada una pudiendo tener de una a diez mil conexiones sinápticas con otras neuronas, dan lugar a un conjunto de interconexiones de, aproximadamente, ¡cuarenta mil billones! ¡En un solo cerebro! Desde esta perspectiva, es lícito considerar al cerebro como uno de los objetos más complejos, si no el que más, del universo. ¿Sorprenderá en consecuencia que estemos lejos de comprenderlo, que no sepamos cómo eso que llamamos “cerebro” integra y coordina tanta actividad, tanto intercambio de información, tanta diversidad y tanta especialización?

Tal vez a alguien se le ocurra pensar que son precisamente las extraordinarias habilidades del cerebro humano las que nos hacen “únicos” como especie, que, de alguna manera, somos un “producto” escogido, separado del resto de la vida. Pues no: el cerebro no se libra de la historia evolutiva que desveló Charles Darwin. No existe ninguna duda de que el cerebro de los humanos se fue formando al hilo de la evolución que ha conducido al homo sapiens, siguiendo las mismas leyes evolutivas que le han “producido”. En este sentido, Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN señalaba en uno de sus libros, La búsqueda científica del alma (1994): “¿Cómo ha surgido esta extraordinaria máquina neuronal? Para comprender el cerebro, es importante entender que es el producto final de un largo proceso de evolución por selección natural. No ha sido diseñado por ningún ingeniero aunque […] realiza una tarea fantástica en un reducido espacio y consumiendo una cantidad de energía relativamente escasa. Los genes recibidos de nuestros padres, a lo largo de muchos millones de años, se han visto influidos por la experiencia de nuestros lejanos ancestros. Estos genes, así como los procesos que ellos dirigen antes del nacimiento, son la base de buena parte de nuestra estructura cerebral. Hoy sabemos que el cerebro, al nacer, no es una tábula rasa sino una elaborada estructura con muchas de sus piezas ya instaladas”. Cuando aparecía una nueva estructura o elemento cerebral, acompañada de una nueva función, lo hacía sobre otra existente, más primitiva, pero que no por ello desaparecía. El cerebro es, en definitiva, un conjunto de estructuras cognitivas surgidas a lo largo del tiempo, en respuesta a requerimientos del entorno.

Abrirse camino a través de ese mosaico, desentrañar su historia evolutiva, poner orden en la inmensa red de células que lo forman, y en los correspondientes sistemas de genes y nucleótidos, surcada por elementos que tal vez tuvieron alguna vez sentido, cumpliendo funciones ya perdidas, pero que sin embargo condicionaron y acaso continúan condicionando su funcionamiento actual, es la tarea de los neurocientíficos y de la neurociencia. Una tarea mucho más difícil que la de los paleontólogos que buscan desentrañar los orígenes de los humanos, ya que mientras que se conservan (o pueden conservar), aunque en fragmentos, los fósiles óseos del cráneo de los homínidos, las partes blandas han desaparecido para siempre. Afortunadamente, al igual que el ladrón que deja pistas, el neurocientífico, convertido en Sherlock Holmes improvisado, puede recurrir al análisis de los moldes (endocraneanos) que se forman con las paredes internas del cráneo, en los que han quedado las impresiones de las huellas de los lóbulos cerebrales, así como las venas de las meninges, pudiendo así inferir, al menos, el tamaño aproximado de los distintos lóbulos cerebrales. Algo es algo, pero, como es patente, la tarea neuropalentológica se adivina larga.

Una buena parte, seguramente la mayor, de lo que se sabe del funcionamiento cerebral es debido a una serie de instrumentos y técnicas, que permiten, por ejemplo, observar todo el cerebro, o partes determinadas de él, en acción con una tomografía de emisión de positrones o con imágenes de resonancia magnética, o seguir con microelectrodos los diminutos impulsos eléctricos que pasan entre las células nerviosas. Ahora bien, los estudios de diagnóstico por imagen se centran a menudo en sujetos que están realizando alguna tarea: como resolver problemas matemáticos, escuchar música, sentir miedo o memorizar listas de palabras. Ayudados por estas tecnologías, sabemos ya mucho acerca de las funciones en las que está especializada cada región de nuestro cerebro. Así, por ejemplo, el lenguaje de los humanos depende sobre todo del lado izquierdo de la cabeza para prácticamente todos los diestros y la mayoría de los zurdos (más concretamente, los lóbulos frontales controlan los movimientos y mecanismos del lenguaje oral y escrito). La región conocida como hipotálamo, en el exterior del córtex, es el gran “centro de control” de funciones como la regulación de la sed, la temperatura o el comportamiento sexual, mientras que el cerebelo, situado en la parte posterior de la cabeza y altamente desarrollada en determinados peces, parece ocuparse del control del movimiento del cuerpo y, en especial, de la eficiencia de los movimientos especializados. Están, asimismo, los lóbulos temporales, encargados de las funciones auditivas, neurovegetativas y olfativas, los lóbulos parietales, que reciben y elaboran las informaciones proporcionadas por los órganos de los sentidos (gusto y estímulos sensoriales), y los lóbulos occipitales, que se ocupan de la percepción visual. Por otra parte, el hipocampo consolida las informaciones recientes, transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo.

No obstante, aunque sabemos bastante del origen cerebral de no pocas de nuestros comportamientos o sensaciones, ignoramos mucho, en particular de lo que es más importante: del cerebro como unidad. Y si algo es el cerebro, es un sistema armónico, que combina maravillosamente especialización con “totalidad”.

Enfermedades mentales

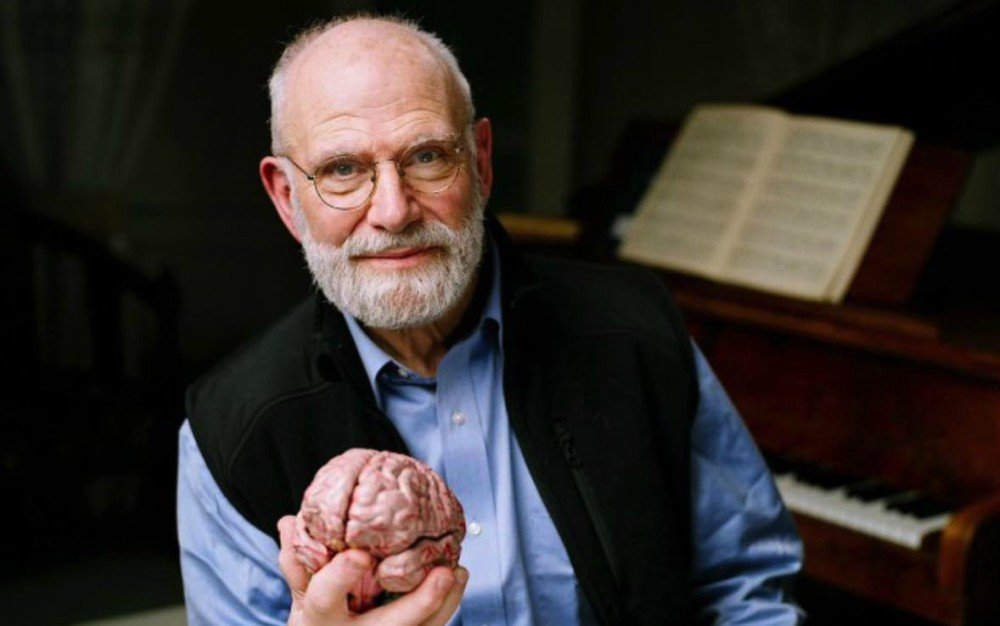

Un lugar en el que se manifiesta lo mucho que ignoramos acerca del cerebro se encuentra en las enfermedades mentales. Para tomar conciencia de ello, no es necesario adentrarse en la literatura especializada, tarea por otra parte imposible para el lego, basta con leer los escritos de un maestro de escritura como fue el neurólogo, recientemente desaparecido, Oliver Sacks. Sus escritos no sólo nos enriquecen y emocionan, también desvelan potenciales ocultas de nuestros cerebros. En todos sus libros se encuentran esas habilidades, en general ausentes en los individuos “normales”, pero aquí me referiré únicamente a dos casos. El primero, el de los gemelos que describió en uno de los capítulos de su libro más conocido, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero (1985). Aquellos gemelos, que entonces tenían veintiséis años, llevaban internados en instituciones desde los siete y eran considerados como autistas, psicóticos o gravemente retardados, Sacks descubrió que poseían habilidades matemáticas extraordinarias y, lo que es más importante, que una vez identificadas éstas era posible entrar un poco en su mundo. Sin leerlo ahora, recuerdo bien la escena en la que describía su sorpresa cuando vio que los hermanos, habitualmente encerrados en sí mismos, se sumergieron en un diálogo numérico: uno decía un número de seis cifras y el otro lo escuchaba, feliz, y al poco respondía con otro número igual de largo. Sacks regresó a su casa y terminó dándose cuenta de que los números en cuestión, que había anotado, eran primos. Buscó un libro que tuviese una tabla de números primos, y esperó la ocasión de que se estableciese un nuevo diálogo entre los gemelos. Cuando esto ocurrió, miró en su tabla e intervino en la conversación diciendo en alto un número primo. Los gemelos se sorprendieron al escucharlo, pero reaccionaron permitiendo que Sacks se sumase al diálogo, él ayudado por su tabla.

¿Qué consecuencias extraigo de esa historia? La primera, que es posible encontrar, al menos en algunos casos, vías de entrada a los mundos cerrados de aquellos a los que con demasiada facilidad denominamos “enfermos mentales”. ¿No será que lo que ocurre es que esas personas sufren las consecuencias —terribles, sin duda— de que en ellas se manifiestan en todo su poder potencias ocultas del cerebro humano? Potencias que en los demás, las personas “normales”, están disminuidas en beneficio de nuestra “salud psíquica”? En el caso de los gemelos, el “potencial oculto” era una capacidad de cálculo, de identificar números primos, de alguna manera “intuitiva”. Me recuerda al matemático indio Srinivasa Ramanujan (1887-1920), que era capaz de “ver”, no demostrar, relaciones matemáticas muy complejas, que luego otros matemáticos, como el británico G. H. Hardy, encontraron ser ciertas. ¿Qué es la matemática? ¿Qué relación tiene con el cerebro humano, con su estructura?

En su admirable estilo, Sacks caracterizó a los gemelos con las siguientes palabras: “No son calculadores, y su enfoque de los números es ‘icónico’, conjuran extrañas escenas de números, habitan en ellas; vagan libremente por grandes pasajes de números; crean, dramatúrgicamente, todo un mundo constituido por números.”

El segundo ejemplo que utilizaré procede de otro de los libros de Sacks, Musicofilia (2007); en él, utilizando una serie de casos clínicos, indagó sobre las sorprendentes y muy poderosas manifestaciones musicales en personas con determinados desórdenes neuronales. Su experiencia le llevó a reconocer que “nuestros sistemas auditivos, nuestros sistemas nerviosos, están exquisitamente afinados para la música”, aunque reconocía que todavía no sabemos “hasta qué punto esto se debe a las características intrínsecas de la propia música y hasta qué punto obedece a resonancias especiales, sincronizaciones, oscilaciones, excitaciones mutuas, o retroalimentaciones en el circuito nervioso inmensamente complejo y de muchos niveles que subyace a la percepción musical y la reproduce”.

El proyecto BRAIN

Un enfoque diferente al de las técnicas de imagen que comenzó a andar hace poco, para intentar avanzar en el conocimiento del funcionamiento del cerebro, es el denominado Brain Activity Map Project (“Proyecto de Mapa de la Actividad Cerebral”). Presentado públicamente por el presidente Obama el 2 de abril de 2013, se trata de un proyecto de investigación –sucesor en más de un aspecto del gran Proyecto Genoma Humano, que logró cartografiar los genes que componen nuestros cromosomas– destinado a estudiar las señales enviadas por las neuronas y a determinar cómo los flujos producidos por esas señales a través de las redes neuronales se convierten en pensamientos, sentimientos y acciones. Al defenderlo, Obama mencionó su esperanza de que con él se abriría también el camino para desarrollar tecnologías esenciales para combatir enfermedades como el alzheimer y el parkinson, al igual que para establecer nuevas terapias para diversas enfermedades mentales, además de servir de ayuda en el avance de la inteligencia artificial.

Un aspecto de este proyecto que merece destacarse es su carácter interdisciplinar, obligado cuando se trata de estudiar el comportamiento de un inmenso número de unidades microscópicas, que se relacionan entre sí mediante procesos químico-físicos. Basta con echar un vistazo al artículo en el que un grupo de científicos presentaron y defendieron este proyecto para darse cuenta de la naturaleza interdisciplinar del mismo. Publicado en 2012 en la revista Neuron, el artículo se titulaba “Proyecto de mapa de actividad cerebral y el reto de la conectómica funcional” y estaba firmado por seis científicos: Paul Alivisatos, Miyoung Chun, George Church, Ralph Greenspan, Michael Roukes y Rafael Yuste, un español de nacimiento y educación que lleva décadas en Estados Unidos (en la Universidad de Columbia, Nueva York) y que es quien más impulsó la idea. Los propios lugares de trabajo de estos autores revelan la naturaleza plural del proyecto: División de Ciencia de Materiales y Departamento de Química de Berkeley (Alivisatos), Departamento de Genética de Harvard (Church), Instituto Kavli del Cerebro y de la Mente (Greenspan), Instituto Kevin de Nanociencia y Departamento de Física del California Institute of Technology (Roukes) y Departamento de Ciencias Biológicas de Columbia (Yuste).

La interdisciplinariedad, quiero destacarlo, es una de las características de la ciencia actual; al fin y al cabo, no lo olvidemos, la Naturaleza es una y hemos sido nosotros los que, para simplificar su estudio, dividimos éste en parcelas, a las que llamamos física, química, biología, geología, astrofísica, etc. Con esas divisiones hemos avanzado mucho, muchísimo, pero ese procedimiento ya no es suficiente, se necesita la colaboración entre especialistas en materias diferentes, la unión entre disciplinas, la interdisciplinariedad (dediqué un libro a esta cuestión: La Nueva Ilustración. Ciencia, tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar; 2011).

Marsh, el neurocirujano compasivo

Decía al principio que el libro de Henry Marsh, Ante todo no hagas daño, se caracteriza porque su autor muestra en él una sinceridad y humildad de las que no pocas veces carecen muchos médicos. Aunque no se puede justificar ningún tipo de “prepotencia” o, mejor, distanciamiento con el paciente, tal vez se pueda comprender si tenemos en cuenta el dolor y los riesgos que pueden ir asociados a la medicina. Y si hay prácticas médicas arriesgadas, una de ellas es ciertamente la neurocirugía. Podemos imaginarnos fácilmente los riesgos y las dudas que entraña intervenir en ese complejísimo e interconectado mini-universo que he esbozado antes. Recuperando operaciones que realizó a lo largo de su carrera, Marsh nos presenta tanto éxitos como fracasos, al igual que las muchas dudas a las que prácticamente siempre se tenía que enfrentar. Incertidumbres y riesgos que, lo sabemos muy bien, no tenían que ver con cosas como mercados de valores, predicción del tiempo, o el tratamiento de una gripe. Incluso cuando se trata de ese terrible grupo de males que es el cáncer (no me refiero, claro está, a los tumores cerebrales), sabemos que ocasiona grandes sufrimientos, personales y familiares, pero aun así, en general, aunque se trate de un cáncer letal, terminal, no suele desproveer al paciente de lo más íntimo y personal que posee, la noción de su propia personalidad, algo que sí puede suceder tras una intervención cerebral fallida, entre las que, naturalmente, también se encuentran las que tratan de extirpar tumores.

Siempre he pensado que la profesión médica es una de las más, si no la que más, importantes, delicadas… y dolorosas de todas a las que se puede dedicar una persona. El libro de Marsh muestra esto con especial claridad. Veamos un ejemplo:

“David estaba tendido boca arriba y se incorporó con esfuerzo cuando entré. Me quedé de pie ante él, un poco nervioso.

‘He estado mirando los escáneres’. Hice una pausa. ‘Siempre te he dicho que te contaría la verdad’.

Advertí que no me miraba, y caí en la cuenta de que estaba a su izquierda, el lado hemianópsico. Era probable que ni siquiera me viera, porque el costado derecho de su cerebro ya no funcionaba, así que rodeé la cama y me acuclillé a su lado con sendos crujidos de mis rodillas. Quedarme de pie ante un paciente moribundo, sería tan inhumano como los largos pasillos de un hospital. Nos miramos a los ojos durante unos instantes.

‘Podría operarte otra vez –empecé poco a poco, obligándome a pronunciar las palabras–, pero esto te daría un par de meses más como mucho… He intervenido a veces a gente en tu situación… y suelo lamentarlo’.

David me respondió con la misma lentitud.

‘Me di cuenta de que la cosa no pintaba bien. Había varios… asuntos que necesitaba organizar… pero ya… ya está todo hecho…”.

Al final, después de la dolorosa despedida, Marsh se hacía una pregunta que, estoy seguro, de una u otra forma, ajustada a las muy diferentes situaciones y condiciones personales, todos nos hemos hecho o haremos en algún momento: “¿Seré yo tan valiente y digno cuando me llegue la hora?”. Tras lo cual escribió unas frases que le honran a la vez que muestran lo dolorosa que es o puede llegar a ser su profesión:

“Me alejé con el coche, sumido en un torbellino de emociones. No tardé en quedarme atascado en el tráfico de la hora punta y maldije furibundo los coches y a sus conductores, como si ellos tuvieran la culpa de que aquel hombre bueno y noble fuera a morir y a dejar viuda a su esposa y huérfanos de padre a sus niños. Grité y chillé y, como un idiota, golpeé el volante con los puños. Y sentí vergüenza, una profunda vergüenza, no por haber fracasado en salvarle la vida —había tenido el mejor tratamiento posible—, sino por la pérdida de mi impasibilidad profesional y por un pesar que me pareció de lo más vulgar en comparación con su serenidad y el sufrimiento de su familia, de los que sólo podía ser testigo impotente”.

Sus emociones, decimos nosotros, los espectadores pasivos de sus recuerdos, no mostraron vulgaridad, sino algo mucho más preciado: humanidad.

Debe de ser difícil, de todas maneras, convivir con el dolor, aunque sea el dolor de otros; sentirse responsable de él, independientemente de que, como Marsh señalaba en la cita anterior, se esté convencido de que el paciente ha recibido el mejor tratamiento posible. ¿Cómo convivir con recuerdos como el que en otras estremecedoras páginas revive Marsh?:

“También me acordé de la ocasión, ya como cirujano, en que había operado a una niña con un gran tumor en el cerebro. Era una enorme masa de vasos sanguíneos, como puede llegar a suceder con estas patologías, y tuve que luchar desesperadamente por detener el sangrado. La operación se convirtió en una sombría carrera entre la sangre que manaba de la cabeza de la niña y la que volvía a transfundir en ella Judith, mi pobre anestesista, a través de las vías intravenosas, mientras yo intentaba parar la hemorragia sin conseguirlo.

La niña, una preciosidad de largo cabello pelirrojo, murió desangrada. Fue una de esas ‘muertes en la mesa de operaciones’, algo muy insólito en la cirugía moderna”.

Mientras daba los últimos puntos en el cuero cabelludo de la niña ya fallecida, en medio de un silencio absoluto en todo el equipo médico, Marsh comenzó a pensar qué le iba a decir a la familia:

“Me había dirigido arrastrando los pies hasta la sala infantil, donde la madre aguardaba a que acabara la intervención. Lo que no esperaba sin duda era una noticia tan trágica. Me costó muchísimo empezar a hablar, pero me las apañé para transmitirle lo que había pasado. No tenía ni idea de cómo reaccionaría la madre, pero nunca esperé que hiciera lo que hizo: me estrechó en sus brazos, como si quisiera consolarme por mi fracaso, pese a que era ella quien había perdido a su hija.

Es imprescindible que los médicos rindan cuentas, puesto que el poder corrompe. Debe haber procedimientos de reclamación y litigios, comisiones de investigación, condena y compensación. Al mismo tiempo, si no ocultas ni niegas tus errores cuando las cosas salen mal, y si los pacientes y sus familias saben que estás afectado por lo ocurrido, quizá, con un poco de suerte, recibirás el valioso regalo del perdón”.

Para no perder, o mejor, para recuperar la humanidad que una vez, cuando era joven, poseyó, Henry Marsh tuvo que luchar contra el mal, tan necesario como cruel, que genera la experiencia: “Poco a poco, me fui endureciendo, de ese modo tan peculiar en que deben hacerlo los médicos, y llegué a considerar a los pacientes como una raza completamente distinta a la de los profesionales de la medicina como yo, importantísimos e invulnerables. Ahora que me acerco al final de mi carrera, esa distancia ha empezado a desdibujarse. Tengo menos miedo al fracaso: he llegado a aceptarlo y a sentirme menos amenazado por él, y confío en haber aprendido algo de los errores cometidos en el pasado, de modo que puedo arriesgarme a ser un poco menos objetivo. Además, cuanto mayor me hago, menos capaz me siento de negar que estoy hecho de la misma carne y de la misma sangre que mis pacientes, y que soy igual de vulnerable que ellos. Así que ahora puedo volver a sentir lástima por ellos, una lástima más profunda que la que sentí en el pasado, cuando empezaba. Sé que también yo, tarde o temprano, acabaré postrado en una cama en una abarrotada sala de hospital, temiendo por mi vida, como hoy lo hacen ellos”.

¿Es preciso hacerse viejo para comprender que todos, absolutamente todos, independientemente de nuestra condición y situación, de nuestras habilidades o necesidades, somos iguales, que estamos hechos de la misma pasta y que nos aguarda el mismo destino?

Por qué leo libros como estos

Supongo que los pocos ejemplos que he recuperado en estas líneas de Ante todo no hagas daño bastarán para que cualquiera que las lea se dé cuenta de que su lectura puede ser dolorosa, que es muy dolorosa. Mientras lo leía, aún hoy cuando ya han pasado algunos meses, no dejaba de pensar si el más ligero dolor de cabeza, pequeña desorientación o molestia, podía significar algún trastorno en mi cerebro, y lo que esto significaría: penetrar en un mundo en el que el dolor, el peligro, y lo que acaso sea peor, la incertidumbre, incluso la posibilidad de dejar de ser uno mismo continuando, sin embargo, siendo, dominan impasibles, como si existiera un demiurgo que nos sonriera diciéndonos: “¡Estúpidos, creéis que la ciencia lo puede todo! Ya veréis, ya veréis”. En el fondo, es la misma experiencia por que pasan todos los estudiantes de Medicina; en palabras también de Marsh: “Casi todos los estudiantes de Medicina pasan por un breve período en el que desarrollan toda clase de enfermedades imaginarias –yo mismo tuve leucemia durante al menos cuatro días–, hasta que aprenden, por pura cuestión de supervivencia, que las enfermedades las padecen los pacientes, no los médicos.”

Así que si tanto he sufrido, y si ese sufrimiento se podía adivinar pronto, tras leer unas pocas páginas, ¿por qué leo, por qué leemos, libros como este? ¿Para estar al tanto de los delicados equilibrios en los que se mueve nuestra “salud y tomar precauciones”? Es posible, pero no sé si esto, “tomar precauciones”, sirve para mucho en el caso del cerebro, que no es, insisto, como la mayoría de las enfermedades. En mi caso, creo que lo leo para satisfacer una de las características más propias de los humanos, la curiosidad. Se me dirá, con razón, que hay tantas cosas que desconocemos y que nos interesan, que podemos colmar nuestras inquietudes, nuestra curiosidad, de mil maneras, sin necesidad de sufrir. Entiendo el argumento, pero son nuestras habilidades cognitivas, el razonamiento lógico y simbólico, éste asociado íntimamente al lenguaje, oral y escrito, que hemos desarrollado (el oral porque lo permite nuestra laringe y cuerdas vocales), que nos dan la capacidad de conocer los muy diferentes objetos que existen en el Universo y desentrañar las leyes a las que éstos obedecen, lo que nos ennoblece, lo que nos hace mirarnos con orgullo aun cuando somos conscientes de que esas facultades coexisten con otras no tan loables, a la cabeza de ellas la crueldad y el egoísmo. Al averiguar qué contiene y cómo funciona el Universo, nos hacemos más libres, liberándonos de mitos, que, es cierto, ayudan a muchos en sus vidas, dándoles la esperanza de un futuro, de una trascendencia que el conocimiento, que la ciencia, no concede. En última instancia, nosotros, parte insignificante, a la vez grandiosa de ese cosmos, no somos sino polvo de estrellas, polvo que al abandonar, en una inimaginable explosión, la estrella de la que formaban parte, se condensó formando un planeta; polvo que después de una fugaz presencia, regresará, primero a la Tierra planetaria en la que nacimos, tataratatara… nietos de una bacteria primordial que surgió fruto de procesos físicos-químicos, no de la benevolencia o maldad de un supuesto Dios que nos imaginó en uno de sus ratos de ocio. Y más tarde, en un tiempo lejano pero insignificante para la historia del Universo, cuando la propia Tierra desaparezca, que lo hará, ese polvo, los átomos que una vez fueron nosotros, volverán al Universo-madre.

Sí, aunque disfrutemos averiguando cosas como éstas, en el fondo no son agradables. Pero, ¿quién dice que el conocimiento dé felicidad? Lo que sí da es dignidad, que no es poco.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: