Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos un texto de Juan Carlos Laviana que nos habla de periodistas encarcelados por hacer su trabajo, y de reporteros que se han adentrado en las prisiones para contar las historias de los que allí viven y mueren.

En 2018, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) contabilizó 251 informadores encarcelados por ejercer su profesión. La relación de los periodistas con las cárceles siempre ha sido muy estrecha. A veces, porque ellos son los prisioneros —las autoridades los prefieren callados y recluidos— y muchas veces más porque la cárcel es un lugar atiborrado de historias, tantas como reos.

La atracción de los periodistas por los penales no es nueva. Ya en 1835, Mariano José de Larra publicaba en la revista Mensajero el artículo Un reo de muerte. La tensión que imprime a su texto el padre del periodismo español no tiene nada que envidiar a Truman Capote y su A sangre fría: “Llegada la hora final —escribe—, entonan todos los presos de la cárcel, compañeros de destino del sentenciado, y sus sucesores acaso, una salve en un compás monótono y que contrasta singularmente con las jácaras y canciones populares, inmorales e irreligiosas, que momentos antes componían, juntamente con las preces de la religión, el ruido de los patios y calabozos del espantoso edificio”.

En la historia del periodismo se pueden encontrar pocos alegatos contra la pena de muerte tan sobrios y escalofriantes como esta descripción de Larra, afilada y tajante, del preso ante el garrote vil: “El reo se sentó por fin. ¡Horrible asiento! Miré el reloj: las doce y diez minutos; el hombre vivía aún… De allí a un momento una lúgubre campanada de San Millán, semejante al estruendo de las puertas de la eternidad que se abrían, resonó por la plazuela: el hombre no existía ya; todavía no eran las doce y once minutos. “La sociedad —exclamé— estará ya satisfecha: ya ha muerto un hombre”.

Casi doscientos años después, el periodista Nacho Carretero (La Coruña, 1981) publicaba el libro En el corredor de la muerte (Espasa, 2018), posteriormente convertido en serie. Carretero cuenta la historia de Pablo Ibar, el español que lleva encarcelado en Estados Unidos 25 años, de los que 16 los pasó en el corredor de la muerte. Fue acusado del asesinato de tres personas y, aunque siempre lo negó y nunca se pudo demostrar de forma fehaciente, fue juzgado en tres ocasiones. “Sólo una hora en el corredor de la muerte —escribe Carretero sobre uno de sus encuentros con Ibar engrilletado— basta para hacerse una ligera idea de lo que puede suponer para una persona pasar ahí dentro dieciséis años: es frío, es gris y las puertas hacen un eco metálico y desagradable al abrirse”.

A sangre fría

Truman Capote, tan discutido como periodista como admirado como escritor, es el gran referente en la literatura del siglo XX sobre el presidio y, en especial, sobre el corredor de la muerte. En A sangre fría, demostró su maestría en la descripción de momentos carcelarios escalofriantes: “Escalones, lazo, máscara. Pero antes de que le ajustaran la venda el prisionero escupió un chicle en la mano tendida del capellán, Dewey [agente a cargo de la investigación] cerró los ojos y los mantuvo cerrados hasta que oyó el golpe seco que anunciaba que la cuerda ha partido el cuello. Como casi todos los funcionarios de la ley americana, Dewey estaba convencido de que la pena capital representa un freno para el crimen violento y que, si alguna vez la sentencia había sido plenamente merecida, era ésta”.

Las chekas estalinistas

La guerra civil española ofreció muchas posibilidades a los periodistas para retratar la crueldad de carceleros y verdugos. George Orwell, en su cruzada contra la brutalidad estalinista, dejó muchos testimonios, tanto en su Homenaje a Cataluña como en crónicas periodísticas. De esta forma describió su impresión cuando fue, con su mujer, a visitar a su superior militar, el comandante Georges Kopp, apresado por trotskista: “Lo que llamaban cárcel era en realidad la planta baja de un comercio. En dos habitaciones que tendrían en total unos seis metros de lado cada una habían embutido casi un centenar de personas. El lugar parecía realmente una prisión del siglo XVIII: sucio, maloliente, los cuerpos humanos hacinados”.

La mayor impresión fue al ver el aspecto de su correligionario tras las torturas: “Tiene el cuerpo lleno de costras y magulladuras, las huellas de las enfermedades que ha contraído en las mazmorras subterráneas de las checas estalinistas, en las bodegas húmedas y sin aire de los barcos prisión y en los campos de trabajo”.

Kopp sufrió un eterno rosario de penalidades. En la cheka de la Puerta del Ángel, de Madrid, según Orwell, “fue interrogado 27 veces durante 135 horas en total”. Pero su infierno no acabó ahí. “En la prisión de Vallmajor (Barcelona) le metieron en una carbonera sin luz, sin aire ni comida y con ratas enormes que correteaban entre sus piernas; le tuvieron allí metido durante doce días sin ver a nadie, sin oír a nadie, hasta que una noche exclamó una voz: “¡Esta noche te fusilaremos!”»

Acabada la guerra, Agustín de Foxá (Madrid de corte a cheka) también visitó los restos de la prisión de Vallmajor. En su artículo “Crímenes con pedantería freudiana” relata su visita y la crueldad de los instrumentos de tortura: “El techo movible sube o baja según la estatura del condenado a fin de mantenerlo siempre erguido; la puerta se cierra pegando en la cara del reo o introduciéndole entre sus muslos una madera para separarlos. En aquella oscuridad de tumba solo hay dos agujeros para los ojos a los cuales aplican sendas bombillas de 500 voltios con pantalla de hojadelata…”.

Gramática y latín a la espera de la ejecución

Javier Bueno, director del diario asturiano Avance y considerado “gestor moral” de la revolución de octubre desde las páginas de su periódico, no tuvo tiempo de convertir en crónica sus padecimientos en la cárcel. Su fusilamiento por las tropas franquistas el 27 de septiembre de 1939 le impidió hacerlo. Denunció las torturas durante sus cuatro encarcelamientos durante la República, pero de la detención definitiva, ya tras la victoria franquista, sólo queda el testimonio de los testigos.

Su amigo y compañero de Avance Juan Antonio Cabezas recordaría en Asturias: Catorce meses de Guerra Civil (G. del Toro, 1975) los últimos días de Bueno en la cárcel: enseñaba Gramática a los reclusos, discutía en latín con el capellán, leía de forma febril.

Cabezas fue testigo del paseo de Bueno hacia el patíbulo. Rodeado de guardias, “sin una palabra de más, sin un gesto, cojeando y casi sonriente”. Recordaría años después que su amigo solía decir que los gritos, los “vivas” y los “mueras” no eran otra cosa que “manifestaciones histéricas del miedo”. Que, como todo era ya inútil, lo mejor era callar.

Cabezas, a diferencia de Bueno, se libró de la muerte gracias a que había ganado un premio literario para presos. Eso le dio oportunidad de ponerse al frente de un diario para reclusos. Se sentía culpable por tanto privilegio, pero Bueno le tranquilizó: “Nunca desaproveches las ventajas que te da el enemigo”.

Tras los barrotes del sanatorio

Género aparte, aunque con mucho en común, son las incursiones de los periodistas en psiquiátricos. El mejor ejemplo es el de Nelly Bly con su reportaje Diez días en un manicomio: Tras los barrotes del sanatorio.

Bly se hizo pasar por loca para que la ingresaran en Blackwell’s Island, una franja de tierra en el East River, donde se encontraban la mayoría de las cárceles y frenopáticos de Nueva York. Allí convivió con 1.600 mujeres dadas por dementes. Y describió con detalle su experiencia en una serie de reportajes que cambiaría para siempre el brutal tratamiento de los enfermos mentales: “Una mujer tenía puesta una camisa de fuerza —relata en uno de los artículos— y dos mujeres tenían que llevarla a rastras. Tullidas, ciegas, ancianas, jóvenes, sencillas y bonitas; una masa humana sin sentido. No podría haber un destino peor”.

La literatura de periodistas sobre cárceles y torturas es inmensa. Entre la americana del siglo XX destaca The Death and Life of Dith Pran: A Story of Cambodia, de Sydney H. Schanberg, llevado al cine con el título The Killing Fields (Los gritos del silencio, 1984). En América latina, es un clásico Operación masacre, de Rodolfo Walsh, donde se describen las penalidades carcelarias del “fusilado vivo”.

En España son particularmente recomendables los reportajes de Ramón J. Sender sobre el encarcelamiento y tortura de dos campesinos inocentes acusados del conocido como Crimen de Cuenca, historia que inspiró la película de Pilar Miró de 1979. Y también las crónicas de Luis de Oteyza agrupadas en Abd-el-Krim y los prisioneros (Ediciones del Viento, 2018). De Oteyza recogió los estremecedores testimonios de los 350 españoles en manos del caudillo rifeño.

Cuando el hombre es sometido a condiciones extremas, ya sea en la cárcel o en el patíbulo, explotan las emociones más recónditas y la necesidad de entender es acuciante. De ahí que periodismo y literatura se esfuercen, una y otra vez, en explicar el gran misterio de la humanidad llevada al límite.

———————————

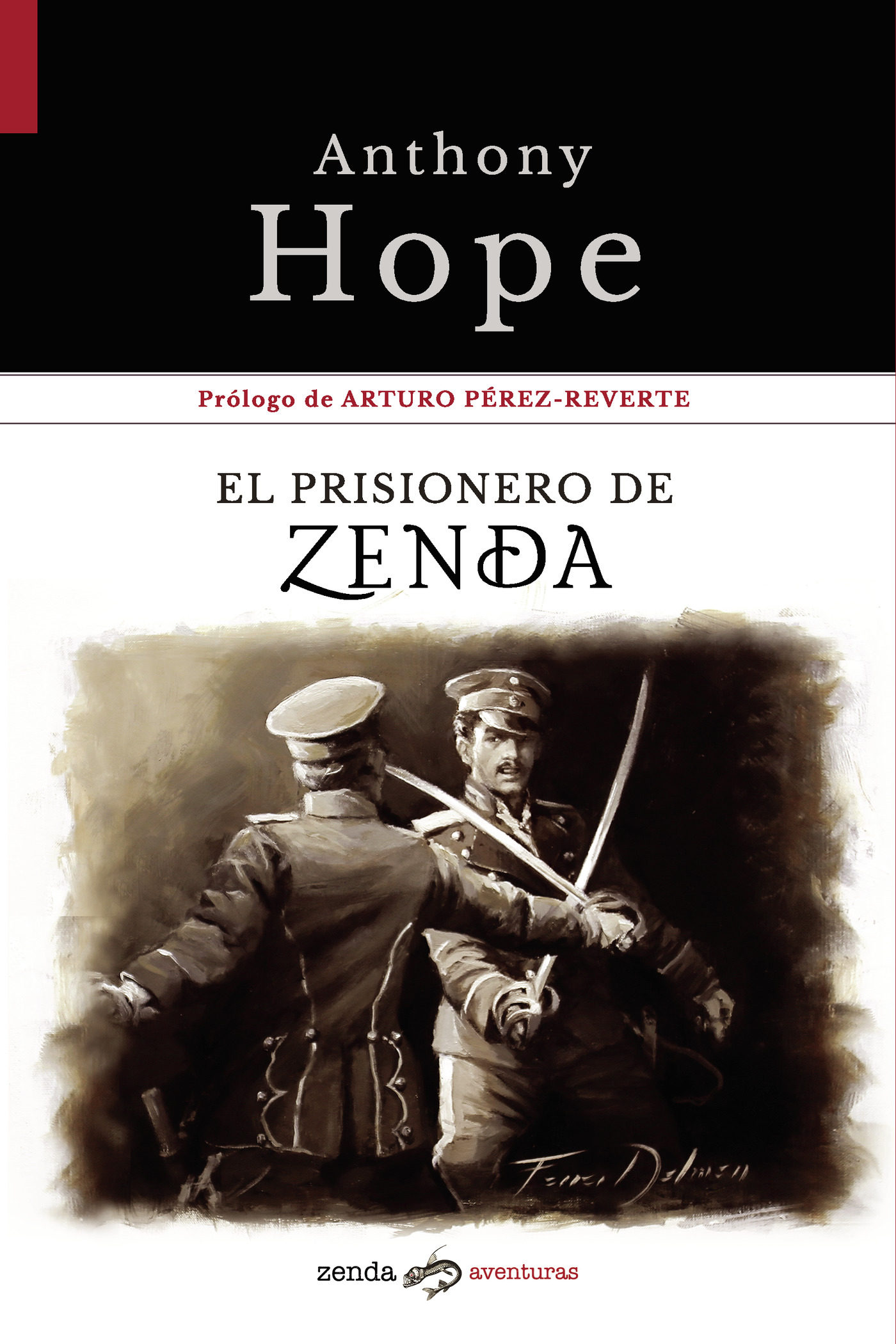

Título: El prisionero de Zenda. Autor: Anthony Hope. ISBN: 9788412031034. Páginas: 226. Precio: 14 €. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: