Esta novela es un canto al empeño de los seres humanos por alcanzar objetivos que en realidad les son inalcanzables. Habla de un asceta que, tras años aislado en el bosque con la intención de mortificar su cuerpo, vive un despertar irrefrenable del apetito sexual.

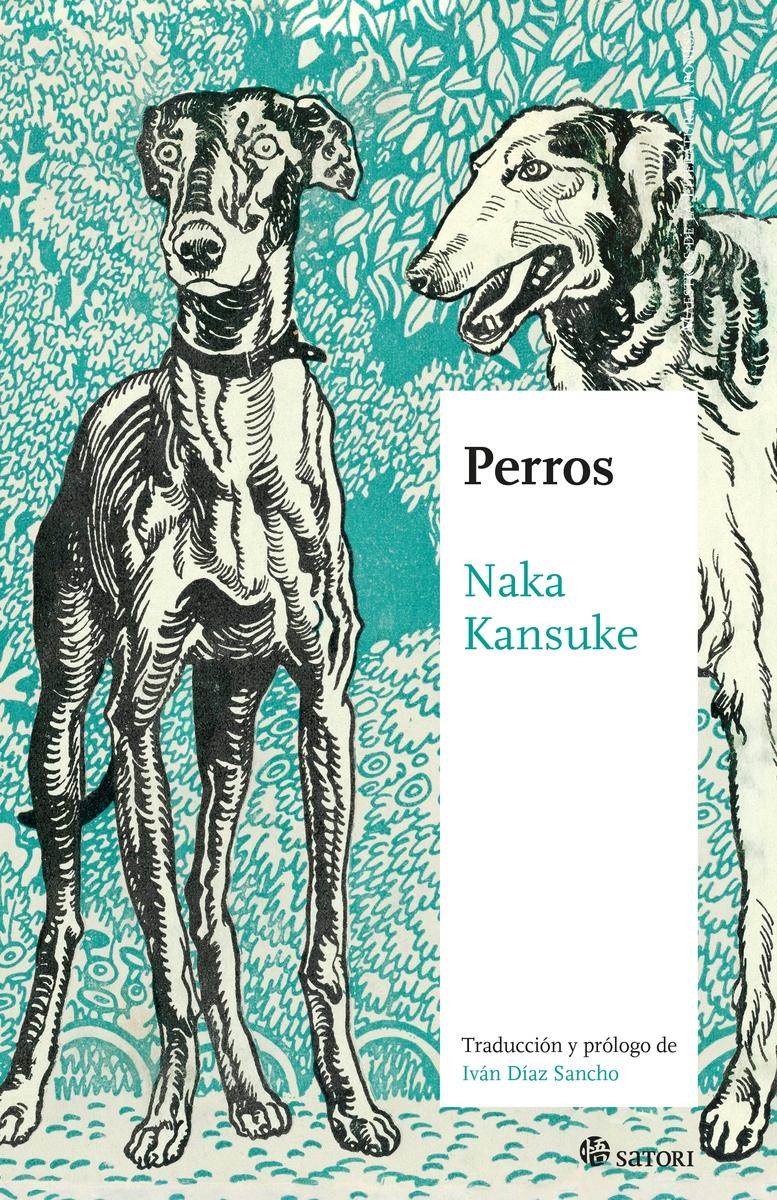

En Zenda reproducimos las primeras páginas de Perros (Satori), de Naka Kansuke.

******

El renombrado sultán Mahmud de Gazni, convirtiendo la persecución de los idólatras y el expolio de sus riquezas en la empresa más importante de su vida, planificó al menos dieciséis o diecisiete incursiones en la India entre los años 1000 y 1026. Acostumbraba a partir cada mes de octubre desde la capital y, tras tres meses de avance militar imparable, se asentaba en las regiones más prósperas del interior del país. Una vez allí, cruzaba de un extremo a otro la llanura que divide los ríos Indo y Ganges, ocupando ciudadelas y destruyendo los ídolos de todos aquellos templos que se hallaban a su paso; acciones que le valieron los sobrenombres de el Victorioso y el Destructor de Ídolos. En las llanuras templadas y fértiles del sur, una muchedumbre quedó dispersada a puntapiés, como guijarros, tras la embestida de un ejército que aglutinaba a hombres intrépidos de las tribus montaraces del norte junto a jinetes despiadados provenientes de la estepa del Asia Central; hordas enfebrecidas por el islam e inflamadas por la avidez del saqueo. Los idólatras, con el orgullo herido, terminaron postrándose ante la ferocidad de los infieles, al tiempo que, alimentando su odio y su desprecio con la insidia propia de los perdedores caídos en desgracia, maldecían secretamente la religión de sus enemigos.

Los sucesos que aquí se narran tuvieron lugar en el año 1018, durante el avance de las tropas de Mahmud en dirección a Kannauj, la antigua y renombrada capital del Indostán. A mitad de su avance destructor, equiparable al paso de un tifón, se hallaba la ciudad de Kusaka, donde el ejército decidió detener su marcha y levantar un campamento. Los soldados aprovecharon su estancia en el lugar para cometer pillajes, vejaciones, masacres y un sinfín de acciones horrendas que practicaban por costumbre, para luego abandonar la ciudad como si la hubiera arrasado un tsunami.

Por aquel entonces, en el interior de un bosque a las afueras de Kusaka, habitaba un asceta hindú. Antaño había ejercido de sacerdote principal en el templo de la ciudad, pero durante la primera incursión del ejército islámico, los soldados prendieron fuego al templo, convirtiendo en ceniza las capillas, destruyendo sus ídolos y expoliando sus tesoros. Algún tiempo después, cuando apenas se hubo terminado la reconstrucción, el templo volvió a ser destruido. Las invasiones se sucedieron una detrás de otra, quedando aquella desdichada ciudad prácticamente en ruinas. El sacerdote, viéndose privado de un hogar, decidió finalmente construirse una choza en el bosque y proseguir allí su culto. Una vez instalado en su nueva morada, enseguida se entregó a los ejercicios ascéticos como tenía por costumbre. Entre la gente del pueblo corrió el rumor de que el asceta se estaba preparando para destruir a los enemigos mortales de su religión con la intención de devolverle a la India el esplendor y la prosperidad de tiempos pasados. De hecho, la gente había caído en tal grado de desesperación que creyeron aquel rumor como el único modo posible de plantarle cara al ejército islámico, el cual ya había demostrado su invencibilidad tras aplastar una alianza militar establecida por los reyes del norte de la India. De este modo, quien antes no fuera más que el sacerdote de un templo ordinario —si bien a mucha honra, siempre cumplidor con la autoridad y los preceptos brahmánicos—, recibía ahora de forma insólita la veneración supersticiosa y autocomplaciente de aquellas pobres gentes que lamentaban haber caído en desgracia por los infortunios del destino.

Su choza quedaba situada a la sombra de un espléndido árbol de mango que extendía sus ramas en derredor. Por su tronco robusto trepaba un bejuco de grosor monstruoso, aferrándose a él por medio de innumerables tallos leñosos que se alineaban como las patas de un ciempiés. La forma en que ambas plantas se apretaban la una contra la otra, corteza con corteza, carne con carne, provocaba una sensación repulsiva, como si fueran manos inmundas, piernas, o incluso torsos entrelazándose entre ellos. A la sombra de aquel árbol, completamente desnudo —sin ni siquiera un pedazo de tela o una hoja que lo cubriera—, el brahmán pasaba los días sentado con las piernas cruzadas —desde el amanecer hasta el crepúsculo—, con la mirada perdida en la distancia. Ni mosquitos ni tábanos, entre otros bichos venenosos, le daban tregua, por lo que su cuerpo, de la cabeza a los pies de picaduras, semejaba el de un sapo verrugoso. Para colmo, se rascaba con una especie de garfio hecho con una pezuña de vaca —probablemente para alejar de sí pensamientos impuros—, así que por todas partes se veía lleno de hinchazones, postillas, cicatrices, verdugones y pústulas que supuraban y sangraban sin cesar. Creía profundamente que deformando su cuerpo a través del tormento de la carne lograría complacer a Shiva, puesto que era ese un dios que practicaba igualmente un ascetismo riguroso. Por su aspecto parecía rondar la cincuentena. La penitencia lo había enflaquecido, pero se apreciaba todavía su constitución de natural robusta, de espaldas anchas y torso pronunciado, bajo el cual se hacían visibles sus gruesas costillas. Entre cuatro pelos canosos que le caían desgreñados, se extendía la calvicie hasta la coronilla. En mitad de la frente, un surco vertical le dividía el entrecejo, destacando el espesor de unas cejas bajo las cuales sus ojos, hinchados y sin pestañas, desprendían un brillo lúgubre y profundo. De labios carnosos y holgados, la quijada pronunciada, unas piernas larguiruchas de rótulas y tobillos salientes, y con un collar de calaveras alrededor del cuello, parecía una bestia encadenada cuando se sentaba.

Cada día, al atardecer, cruzaba frente a la choza una muchacha campesina que se adentraba en el bosque y que al cabo de un rato retomaba el camino de vuelta hacia el pueblo. Venía a rezarle a una estatua de Hánuman, el dios mono, situada al final de un camino; o, mejor dicho, un sendero donde terminaban los pasos de los hombres. Algo la preocupaba constantemente; algo que no podía sacarse de la cabeza ni siquiera cuando pasaba la jornada segando u ordeñando.

La pobre muchacha era huérfana y desde muy pequeña había sido adoptada y criada por parientes lejanos. Sus familiares no eran en principio gente de mal carácter, pero en situaciones como esa las personas por lo general se vuelven crueles e insensibles, así que la muchacha, desde que tuvo uso de razón, no había experimentado nunca la calidez y el afecto propios de la compasión humana. De esa guisa, obligada siempre a realizar duras tareas de las que solo descansaba durante las horas de sueño, se fue acercando a las diecisiete primaveras. Si bien, por un lado, había nacido con un cuerpo vigoroso que, curtido por la necesidad, se había desarrollado de manera espléndida, por otro, las penurias y preocupaciones ligadas a sus circunstancias habían dejado impresas en su rostro una precocidad y una soledad patentes que la hacían parecer mucho mayor de lo que realmente era. Su inocencia, sumada a una profunda añoranza sin destinatario, había sido truncada de su desarrollo natural y se acumulaba ahora acaloradamente en el fondo de sus incólumes senos, que habían adquirido el aspecto de pechos lactantes.

———————

Autor: Naka Kansuke. Título: Perros. Traducción: Iván Díaz Sancho. Editorial: Satori. Venta: Todostuslibros.

-

Vivir, viajar, escribir

/abril 24, 2025/A Marco Ottaiano Tanto me gusta viajar que mientras lo hago no echo de menos escribir, no necesito hacerlo, seguramente porque ya tengo la sensación de estar llenándome por dentro, llenándome para escribir. Como le oí una vez al escritor José Calvo Poyato se puede escribir sin escribir, y yo creo que cuando viajamos ya escribimos, interiormente, y cuando leemos también lo hacemos. De otro modo. Nos estamos preparando claramente para hacerlo. A mí me preguntan mucho cuánto tiempo escribo al día, y yo siempre digo que escribir es la fase final de un proceso, un proceso en el que…

-

Una antología reúne todos los poemas, cuadernos, un guion y las canciones de Jim Morrison

/abril 24, 2025/El libro ha sido editado, según ha explicado Libros del Kultrum, en colaboración con el Estate of Jim Morrison y desarrollado a partir de las directrices que el propio líder de The Doors esbozó en Plan for Book, un documento que se incluye entre las reliquias exhumadas póstumamente de los cuadernos de Morrison. La edición bilingüe de esta antología recopila en un solo volumen la obra del artista en sus diversas vertientes como creador, que hasta ahora estaba dispersa. El volumen se acompaña de una miscelánea de 160 fotografías que incluyen extractos de sus veintiocho cuadernos, escritos todos de su…

-

Escribir desde el margen

/abril 24, 2025/Una mirada sobre la lengua, la exclusión simbólica y la posibilidad de seguir escribiendo sin permiso. Ni siquiera desde un lugar claro. Algunos lo hacen desde una fisura. Una zona intermedia, sin linaje ni blindaje institucional. Sin la promesa de pertenecer. Sin una ciudad que respalde ni un canon que nombre. Escribir desde el margen no es un acto de heroísmo. Es una consecuencia. A veces biográfica. A veces política. A veces simplemente geográfica. Hay territorios que no son centro de nada. Ni cultural, ni literario, ni simbólico. En sus mapas, el idioma se quiebra, la identidad se difumina y…

-

Un problema que nos compete a todos: Adolescence

/abril 24, 2025/Ante los quince minutos de fama warholianos que actualmente se disputan desde el formato audiovisual los distintos programas, surgen constantes propuestas perdedoras y victoriosas que normalmente sucumben al pozo del olvido; sólo algunas permanecerán en la memoria de quienes las visionan, por su indiscutible calidad. Una de las series que actualmente está obteniendo gran éxito de público es Adolescence. Creada para Netflix por Jack Thorne y Stephen Graham, está dirigida por Philip Barantini. Un reconocimiento que ha obtenido gracias al boca a boca y no precisamente a la publicidad desplegada, que ha brillado por su ausencia. Sus creadores han tenido…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: