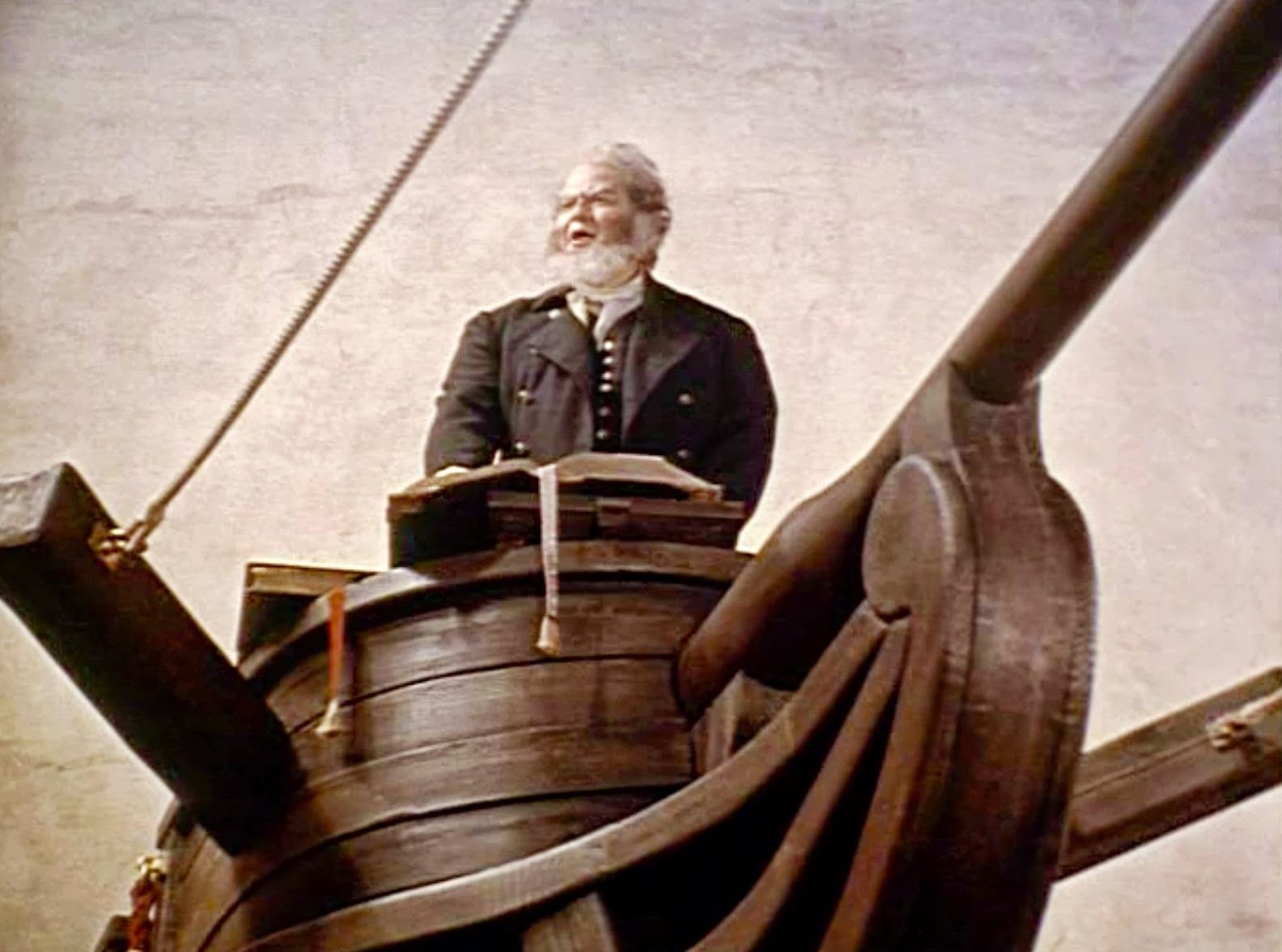

Pronto llegaremos a gritar como el capitán Ahab al avistar la ballena blanca: “¡Por allí resopla, por allí! ¡Una joroba como una montaña nevada! ¡Moby Dick!”. Este parece ser ahora nuestro natural destino como humanidad: alcanzar a ver el final de esta lucha encarnizada para derrotar al mal que nos acecha desde hace meses y del que estamos viendo su peor cara. Igual que la ballena blanca contra el Pequod —el barco con el que Ahab y su tripulación persiguen sin desmayo ese símbolo del mal que representa Moby Dick—, así nosotros estamos batallando cada día con los medios de que disponemos. Yo, al menos, quedándome en casa, como lo definió la hija de unos amigos, de solo tres años: “No hay que salir de casa para que el virus no nos vea, porque si no nos ve, se marcha”.

No he sido nunca amigo de dar consejos. No obstante, aprovecharé este canal que me brida Zenda para regalar el siguiente, del que estoy absolutamente convencido y el cual defiendo y proclamo cada vez que tengo ocasión: el mejor remedio contra todo es un buen libro. Y ese “contra todo” abarca, sin ninguna duda, las enfermedades del cuerpo y del alma. Quien haya pasado de niño algunos días en cama aquejado de cualquier mal pequeño y no lo haya ocupado en embarcarse con Dick Turpin, no hay peleado con el mejor estilo de esgrima a lo D’Artagnan ni haya soñado ser el joven grumete inglés Jim Hawkins a bordo de la Hispaniola en busca del tesoro de la isla, no sabrá lo que es viajar, lo que es ser un valiente, lo que es volverse sabio, no de información sino de imaginación y de ilusiones. “Poca cosa”, dirán los que no hayan conocido El tulipán negro o El barón Munchausen o a tantos héroes que nos ayudaron a vencer el miedo y a disfrutar de su amistad. Lo dijo muy bien el poeta Jaime Gil de Biedma en su artículo “De mi antiguo comercio con los héroes”, recogido en el libro El pie de la letra: “Para leer Moby Dick, el Quijote o cualquier otro gran libro que los mayores a veces imponían a los niños, en ediciones más o menos expurgadas, tenemos por delante toda la existencia, mientras que para leer apasionadamente La pagoda de cristal, Los tigres de Mompracem, El Coyote, o cualquier otra historia de aventuras que los niños lean ahora, sólo disponemos de poquísimos años. Quien los desperdicie se habrá privado de la única profunda aventura de lector que a esa edad puede tener, y que solo puede tener a esa edad; su experiencia literaria y su experiencia de la vida quedarán para siempre incompletas”.

Duro, sí, muy duro, pero cierto. Nadie va a leer a Salgari a los cuarenta; no sentiría lo mismo que a los quince. No se puede disfrutar con los niños detectives de Enyd Blyton si no tienes diez o doce años para creerte sus aventuras. Porque cuando uno es niño lo acepta todo por verdadero, porque la ficción es superior a la realidad en la que vive, y por eso hace y dice cosas que de adulto nunca haría o diría, porque la cultura social adquirida, naturalmente, se lo impide. Pero hay adultos que mantienen en algún lugar de su cerebro una esencia importante del niño que fue, y de vez en cuando, a solas, lo revive porque encuentra en la lectura esa vía de escape para adentrarse otra vez en una selva de palabras, en un río de imágenes o para sentir otra vez el temblor de la imaginación, aunque el libro que esté leyendo no sea de aventuras, sino más bien la triste historia de un muchacho que tiene que trabajar muy duro para sobrevivir, o que se haya adentrado en la vida de Mendel Singer, el personaje de Joseph Roth, que vive abrumado por una existencia de judío desgraciado, pobre y piadoso, emigrado a América a principios del siglo XX. Su nombre es Job y vive atrapado en la angustiosa contradicción por su comportamiento bondadoso y las duras pruebas que su dios le va imponiendo. Les suena, ¿verdad? Casualmente, o no tan casual porque un libro tira de otro libro, Herman Melville abre el epílogo de Moby Dick con una cita del Libro de Job: “Y solo yo escapé para contárselo”.

Nosotros también escaparemos del virus y lo contaremos, pero para eso otros muchos han tenido que quedarse en el camino. Todos tenían un nombre, claro, como el que Melville le gritó al lector en la primera línea de la novela, ayudado por el simbolismo bíblico del Génesis: “¡Llamadme Ismael!”. Todos hemos perdido a alguien recientemente, y los que han tenido la suerte de no llorar a alguien cercano también pueden decir que han perdido a todos. Porque hoy la solidaridad es eso, aunque no puedas hacer nada por ninguno más allá de enviar alimentos, libros o cartas, aliento por teléfono, silencios hermanados por el dolor: es inevitable sentir las cifras diarias como piedras que caen de una montaña que se desmorona sobre nuestras cabezas.

La historia del mundo es cíclica, aunque nos empeñemos en haber creído y empujado hacia un desaforado progreso. El mapa del mundo no es el mismo hoy que el de hace millones de años, pero el de hoy, incluso con los indudables avances tecnológicos y científicos, se ha ido resquebrajado por otros ángulos a los que no queríamos prestar atención. “Tenía que romper por alguna parte”, dijo alguien una vez. “No podíamos seguir así”, dijo otro. Pero no sabíamos por dónde vendría la ballena blanca, aunque muchas veces habíamos avistado el chorro maléfico que emitía en forma de inundaciones, de bosques calcinados, de pérdida de especies animales, de deshielo asesino.

Hay muchas cosas que no nos gustan de este mundo. A mí la que más desafección me produce es la maldad. Aunque me sirva de metáfora sobre el mal que un ser humano le inflige a otro, ya sea individual o colectivamente, el mal existe, lo sabemos, como lo sintió el capitán Ahab al ver a Moby Dick arrancarse sobre el barco hasta partirle el palo mayor.

Estos meses de aislamiento he sondeado con más alevosía los libros; es un ejercicio de lo más curioso, porque sueles encontrarte contigo mismo —o con ese que a veces recuerdas vagamente en una especie de autorretrato de desconocido—, en el rastro que has ido dejando en forma de subrayados, de anotaciones en los bordes o de recortes de prensa, incluso con un billete de tren que te recuerda a dónde ibas leyendo aquel libro.

Como dije antes, el mejor remedio contra todo es un buen libro. Y el adjetivo no es baladí. Los buenos libros son el mejor remedio contra el tedio y la vulgaridad, te ayudan a tener paciencia, a conocer al otro, a valorar más la vida, a conocerte a ti mismo (prudentemente), y ahora que apenas podemos movernos, nos ayudan a viajar, a vivir en una eterna y feliz vuelta al mundo.

-

Elizabeth Bugie y la estreptomicina

/abril 23, 2025/Sí, yo, como tú, vieja colega, me dediqué a la Microbiología. Y la disfruté. Siempre quise dedicarme a algo que satisficiera mi afán de conocer el mundo que me rodeaba. Desde pequeña me encantaba construir cualquier artilugio, abrir el interior de los aparatos para comprender su funcionamiento. Una máquina rota no era una catástrofe sino una oportunidad de aprendizaje y de disfrute. Porque esa era mi filosofía: emplear la curiosidad como un camino de alegría y placer hacia el conocimiento. Seguramente te preguntarás por qué fui bacterióloga y no física o ingeniera. Yo había nacido en el año 1920 y,…

-

Daniel San: «Siempre hay una voluntad social»

/abril 23, 2025/En el núcleo del proceso creativo de Daniel San están sus libretas, pequeños cuadernos de viaje que atesora como reliquias de su arte. “Si las perdiera, me daría algo, tío, porque ahí sale todo: la estructura, los contenidos, incluso la estética”, confiesa. Cada una comienza con el lugar y la fecha —Madrid, Milán, Jaén—, un hábito que le permite rastrear a Daniel el origen de sus obras.

-

La cuarta edad de Dioni Porta

/abril 23, 2025/En paralelo a la historia de estos tres ancianos, Porta propone una reflexión sobre la transformación de las ciudades, en especial sobre la desorientación que la gente mayor siente cada vez que un establecimiento de toda la vida echa el cierre, y sobre las relaciones entre los vecinos, concretamente sobre la necesidad de apoyarse los unos a los otros para hacer frente a las vicisitudes de la vida. Dioni Porta mantuvo una conversación con Álvaro Colomer en el marco de los “Diálogos online” que la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña / Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) realiza con el…

-

Sueño que sueño con ella

/abril 23, 2025/Me confesó que era el único hombre con quien se había planteado ser madre, ella tan guapa y lista, “que se merecía un príncipe o un dentista”. Yo le decía que era la única mujer por la que hubiera tenido el arrojo de tatuarme, quizás una estrella de mar, quizás una caracola. Al final, ni bebé ni un mísero garabato en la piel, tan solo nuestras fotos perdidas en la nube, los libros con sus dedicatorias escritas con tinta invisible, el armario huérfano de su olor y la pobre caracola —¡hola caracola!— que encontramos en aquella isla como resto del…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: