Como si fueran figuras de ajedrez, la familia Romanov se prepara en silencio para un nuevo traslado. Alejandra, la zarina, sueña con ver a sus cuatro hijas casadas. Tras la abdicación del zar, ya no tiene grandes pretensiones para su pequeño Alexis, más allá de una vida tranquila y alejada del mundo. Echa de menos a su amigo Rasputin, el hombre que más la comprendió después de su amado Nikki. En su última morada y sin más que hacer que esperar su liberación, Alejandra satisface la curiosidad de sus hijas por su pasado. De esa manera reconstruye una vida marcada por la desgracia; pero también plena de felicidad porque el amor que se profesaron ella y Nikki, y que transmitieron a sus hijos, fue el bastión que los mantuvo unidos y fuertes hasta su trágico final.

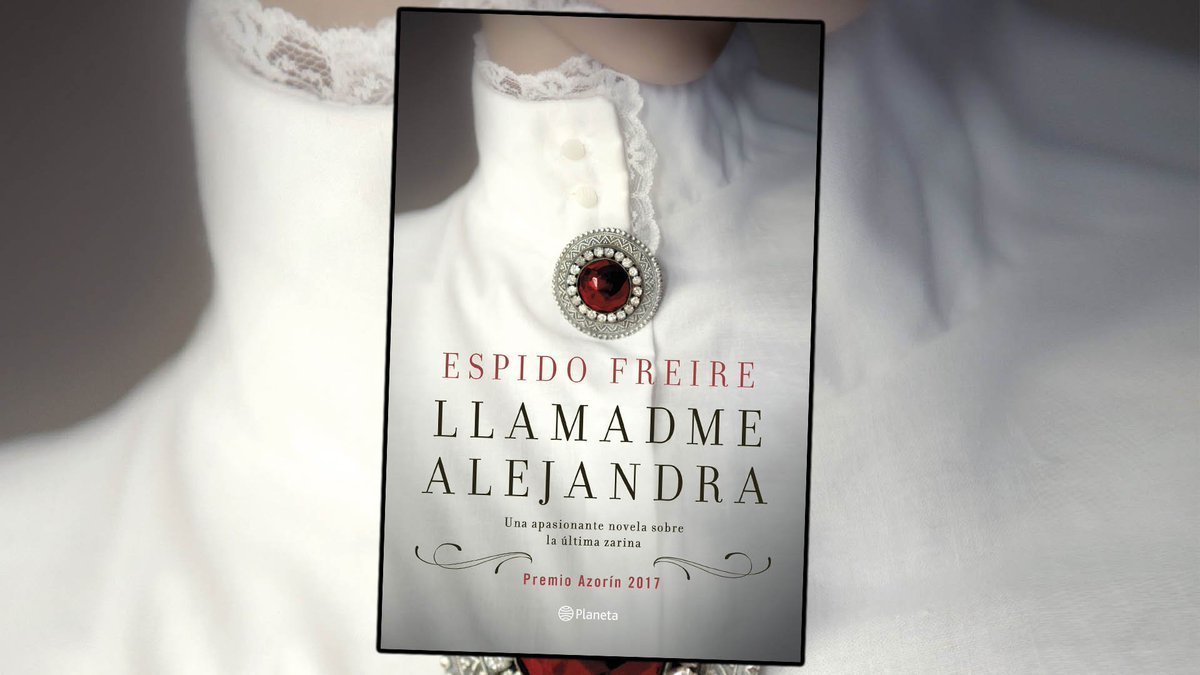

A continuación, podéis leer el primer capítulo de Llamadme Alejandra, la nueva novela de Espido Freire, premiada con el premio Azorín de novela en 2017.

1

Nos han despertado en mitad de la noche a gritos porque nos espera un nuevo viaje. Nicolás se ha levantado, ha abierto la puerta y a través de ella, semicerrada (yo aún en camisón, el Nene asustado y confuso), ha hablado con el comisario Yurovski.

—¿Qué ocurre?

—Nada, no se preocupen, no se alteren. Obedezcan con la mayor presteza posible y todo saldrá bien.

El Ejército Blanco, el nuestro, se aproxima. Temen que en los enfrentamientos entre los Rojos del pueblo y los Blancos, los primeros tomen represalias contra nosotros. Nos llevan, por nuestra seguridad, a otro emplazamiento, y para ello nos esperan en el sótano de la casa dentro de un cuarto de hora.

Ni con nuestros mejores deseos podríamos estar abajo en quince minutos. Mi marido está despertando a las niñas, y Alexis y yo nos vestimos con calma, como podemos, como un par de inválidos. Si se cruzan nuestras miradas, sonreímos. Ya estamos acostumbrados a los viajes secretos, a que nos muevan como si fuéramos peones esenciales para un juego de ajedrez entre Blancos y Rojos.

—Tengo sueño…

—Yo también, mi vida.

—Tengo mucho mucho sueño.

—Yo también también.

Mi hijo, con los ojos cargados de oscuridad y de bostezos, parece mucho menor. Se transforma cuando duerme, con su rostro relajado, en mi bebé, en mi niñito pequeño. Desaparece su seriedad, esa costra de dolor y de paciencia contrariada que se le ha adherido como si fuera mugre.

Tienen miedo a que escapemos. Por eso nos trasladan otra vez, supongo. La casa, rodeada por una doble empalizada, parece una fortaleza para revolucionarios girondinos. ¿Cómo podríamos huir, con el niño enfermo, conmigo y mi silla de ruedas, con cuatro jóvenes hermosas y llamativas, con un hombre al que toda Rusia conoce, al que se han aferrado en las monedas de los últimos años? ¿Adónde?

Miremos a donde miremos, solo podemos encontrar una tierra desconocida, y tundra, y bosques que nunca hemos visto. No tenemos amigos ni dinero. Nos lo han arrebatado todo. Han saqueado nuestros tesoros. El anterior comisario nos robó todas las joyas que encontró, incluso las cadenitas de oro que permitían que nuestros iconos religiosos colgaran de las paredes, con lo que ya no nos protegen nuestros santos.

Las niñas, la doncella y yo hemos conservado algunas gemas con métodos arteros, de viejas avaras, cosidos en los dobladillos de la ropa y entre las ballenas del corsé. Nos impiden respirar con la facilidad acostumbrada, pero cuando seamos libres esa esmeralda que se nos clava en las costillas puede suponer la diferencia entre un día de hambre y otro con sopa caliente, una operación para el Nene o que sufra sin morfina y sin alivio.

Olvidan además que no queremos escaparnos, tan solo que esto acabe y que decidan qué va a ser de nosotros. No pedimos mucho. En realidad, no pedimos casi nada. Que, por caridad, nos permitan vivir en una finca retirada, donde podamos envejecer sin molestar a nadie, lejos del mundo. Nosotros solos, ciudadanos Romanov a secas. Preferiríamos quedarnos en Rusia, si eso fuera posible. Pero si ni así nos quieren, no nos importaría encontrar un futuro en otra nación. Cualquier cosa, siempre que nos permitan mantenernos juntos. No, no vamos a escaparnos. No nos queda más remedio que confiar en quienes nos custodian, y obedecerles, aunque hasta ahora cada movimiento haya sido a peor.

Todo es feo a nuestro alrededor. Horrible el cuarto que compartimos mi marido y yo con mi hijo, siniestro aquel en el que se apiñan mis cuatro hijas, mezquina y sucia la cocina y los cristales tintados que nos impiden asomarnos al exterior. Pasan las semanas y nada mejora, y la esvástica que he dibujado en el marco de la ventana de mi cuarto envejece: indiqué bajo ella la fecha en la que nos encerraron en esta casa, el 17 de abril, y estamos ya a 16 de julio.

La tracé a escondidas, en secreto. Siempre la he considerado un símbolo de buena suerte, traído desde la India por los santones que cuidan del alma y descuidan el cuerpo, y dondequiera que mi hijo ha dormido, a falta de un icono, lo ha acompañado la cruz solar. Y así vamos pasando día a día, procurando mantener el buen humor entre todos, y sin pensar demasiado.

A veces los recuerdos me salvan del dolor. Otras me resulta demasiado difícil recordar nuestra vida pasada, que nunca resultó sencilla, pero sí más cómoda. El ser humano, si lo sostiene la fe, puede soportarlo todo. Todo, la muerte, la ruina, la enfermedad, la traición. Mis años me han enseñado que cuando el límite se ha rebasado, aparece aún uno más; que todos nosotros somos, hombres y mujeres, extraordinarios. Que el alma en los malvados es esquiva y huidiza como un venado, pero que aparece de pronto en los ojos, en un gesto que la delata.

El pequeño Levka, el pinche de cocina, ha sido liberado esta mañana. Al principio sufríamos por él, porque nos hemos acostumbrado a vivir cada cambio como el anuncio de algo peor, pero nos han contado que el destacamento de su tío ha acampado cerca de aquí y que lo ha llamado, y el niño ha corrido feliz fuera de esta casa. Alexis lo ha visto marchar sin decir nada. Era el único amiguito que tenía. Tanto él como yo esperamos, por su bien, que no regrese nunca. Pero su salvación, su felicidad futura, condena a mi hijo a la soledad, que nunca se aleja demasiado de él…

Todo vanidad. Todo todo vanidad. ¿Por qué no renunciamos a la riqueza en nuestro momento?, ¿por qué tuvimos que sufrir que nos fuera arrebatada?, ¿qué lección no comprendimos? Se aproxima el fin del mundo. Los reyes caen, la guerra que no cesa arrasa regiones, países enteros, en Rusia los hermanos se matan entre sí, los santos son asesinados y los villanos se pasean por los palacios.

Sí, el mundo se acaba; el mundo que conocimos, al menos. Me parece adecuado, por tanto, que esa catástrofe me encuentre aquí, en el último rincón de la Tierra, sola con los seres que más he amado. Cuando pienso en eso, no tengo miedo a morir.

—No dobles así la manita, corazón.

—Es que no puedo atarme los botones.

—Espera entonces un momento a que venga papá y te ayude. No vayas a hacerte daño.

Qué extraña vida la mía. Cuando nací, en Darmstadt, Hesse, en una Alemania ahora enemiga, el 6 de junio de 1872, el mundo comenzaba a complicarse tanto que en poco tiempo nadie reconocería en qué nos habíamos convertido. El mismo día de mi nacimiento se inauguraba la primera línea ferroviaria en Japón, otra nación que se convirtió en mi enemiga. Darwin, ese coleccionista de escarabajos, publicaba el mismo año El origen de las especies, que tanto revolucionaría la sociedad de mi abuela, mecida apaciblemente con las bellas pinturas prerrafaelitas que los poemas de Tennyson o las novelas de Dickens o de sir Walter Scott inspiraban.

El mundo pertenecía a mi abuela; ella, con su majestuosa figura, sus joyas imperiales y su frente siempre alta, fue la mujer más influyente del siglo, y sin duda, también de mi vida. Había, por supuesto, otras emperatrices, como Elisabeth de Wittelsbach, la hermosa emperatriz de Austria, que despertaba pasiones pese a su rebeldía, su amor por los caballos y el griego o sus extrañas dietas que la mantenían esquelética y silenciosa. O Eugenia de Montijo, otra belleza que obedecía a los cánones clásicos.

Pero la reina Victoria de Inglaterra, emperatriz de la India, dueña de medio mundo, las superaba a todas. La abuela. Solo ella llegó al trono por derecho propio y no por matrimonio. El abuelo Alberto, que murió cuando yo tenía dos años, no era más que un príncipe, por mucho que ella lo amara. Las mujeres de todas las clases sociales vestían siguiendo su gusto, con cuellos altos, mangas de bombacho, gorgueras, encajes y muselinas, flores diminutas y camafeos. Como ella, llevaban una vida práctica y sensata. Quizás aburrida, pero en Inglaterra al menos no se suicidaban como les había dado por hacer en París; las mujeres creaban acogedores hogares de cretona y flores, con fundas cálidas, tenían hijos, muchos hijos, y se sentían protegidas y seguras.

De todo esto, de todas estas magníficas emperatrices, ya no queda nada. A la bella Elisabeth la asesinó un anarquista en 1898. Eugenia sigue viva, en España, viejísima y arruinada. La pobre perdió a su único hijo, su trono y sus esperanzas. La gran Victoria murió en 1902, con su imperio ampliado a toda Europa, en la que reinábamos algunos de sus cuarenta nietos.

¿Quién sino ella podría escribir al káiser, que le envió una carta subida de tono, una nota como esta?: «Dudo de que un soberano haya escrito jamás en ese tono a otro soberano, especialmente cuando este soberano es su propia abuela». Nadie, por mucho que Guillermo se lo mereciera. Todos somos primos, nos hemos matado en el seno de la familia, y ahora Nikki y yo mendigamos a alguno de esos parientes afortunados que nos saque de aquí y nos ponga a salvo.

Y así será, porque si algo aprendimos de la abuela fue que todo, el poder, la gloria, la riqueza, se encontraba al alcance de nuestra mano; y que todo, incluido el poder, la gloria y la riqueza, debía ser administrado teniendo en cuenta la moralidad, la caridad y la decencia.

Hay que tener esperanza. Hay que mantener la fe.

Nikki ha entrado de nuevo en nuestro cuarto y ha cerrado con cuidado la puerta a sus espaldas.

—Las niñas se están vistiendo —me dice—. ¿Necesitas que te ayude?

Le devuelvo la sonrisa y niego con la cabeza. Luego le hago una seña en dirección a la cama del pequeño. Él levanta las cejas.

—Ven, hijo —dice mi marido—. Échame una mano, que yo no puedo. Átame como es debido los botones de la camisa, y a cambio, te ataré yo los tuyos.

2

Nací en Alemania, de sangre inglesa, como una copia inversa de mi abuela, inglesa pero de sangre alemana. Ella se llamaba Alejandrina Victoria. Yo, Victoria Alix. Soy hija del gran duque Luis IV de Hesse-Darmstadt y la princesa Alice de Gran Breta- ña e Irlanda, que fue la segunda hija de la reina Victoria. Mi vida, esa sucesión de presagios y giros y extraños sucesos, comenzó pronto a augurar mi futuro: mis padrinos fueron los príncipes Alejandro y María Romanov, los herederos al trono ruso, que veinte años más tarde serían mis suegros. Como yo, mi madre se casó en mitad de un momentáneo alivio de luto. Ella había perdido a su padre. Yo, a mi suegro.

Nada cambió en mi entorno cuando nací: de todos modos, Hesse era una región donde nunca nada cambiaba demasiado. Se encontraba varada entre los preciosos bosques alemanes, en un tiempo casi legendario, donde la tranquilidad era sinónimo de paz, y los cambios, de inquietud. La gente atravesaba nuestro pequeño ducado sin darse demasiada cuenta de que estaban allí, y raras veces lo recordaban.

Tampoco cambió gran cosa en mi familia: ya tenía tres hermanas, Victoria, Elisabeth (Ella) e Irene, y dos hermanos, Ernesto Luis y Frederick. Luego vendría la pequeña May. Ernesto Luis sería el heredero, y Frederick, Frittie, murió cuando yo tenía un año, al caerse por una ventana en un descuido de mi madre, de manera que solo suponíamos un problema las cinco niñas, cinco anillos en busca de maridos, de alianzas. Únicamente cuando encontráramos marido, nuestra vida, nuestro destino, nuestra patria adquirirían consistencia. Mientras tanto, vivíamos de prestado, en una tierra de nadie pasajera. Así nos habían educado; éramos princesas, y nietas de Victoria.

Me llamaban Sunny, ‘solecito’, porque era rubia y rosada y me reía sin cesar. Ahora ese apodo lo ha heredado mi hijo, que tiene, el pobre, menos razones para reír que yo, pero sigue caldeando nuestros días. Yo, me cuentan, me deshacía en sonrisas y mostraba mis hoyuelos, y así debe de ser, porque recuerdo aquellos primeros años hinchados de una felicidad casi explosiva, como si cada momento estuviera iluminado por el sol.

Sí, aunque me dicen que es imposible, algo recuerdo, una especie de emoción que se ha repetido en algunas ocasiones, pero claramente distinta a la de otras alegrías que he sentido ya siendo una mujer. Como un eco de alguien que fui, unas borrosas nociones de algo perdido, y sobre todo ello, claro, el rostro precioso de mi madre.

No solo me sentía querida y adorada, sino que era, además, la nieta preferida de la abuela, que no se cansaba de decir que era la niña más bonita que había visto jamás. Después, para que no me envaneciera, añadía:

«Sunny y May. No sé cuál de las dos es más preciosa. Qué niñas más lindas».

Éramos pobres, porque la dote de mamá se había empleado en construir nuestro palacio y en constantes obras de caridad. Igual que yo, mamá hubiera querido ser enfermera. Admiraba a Florence Nightingale. Por supuesto, al casarse, su vocación estaba fuera de toda lógica: pero además de a sus hijos, se dedicó en cuerpo y alma a proteger la salud de las mujeres y a difundir la higiene y la enfermería. Lo que luego he llevado a cabo yo no ha sido sino una pálida sombra de lo que ella organizó en Hesse.

«Eres demasiado seria —le decía su madre, como luego me dirían a mí—. Intenta divertirte, hija, los días luminosos pasan pronto, y luego lamentamos no haberlos disfrutado.»

«La vida fue hecha para trabajar, mamá, no para divertirse», contestaba ella.

No se entendían demasiado bien. Mamá, por ejemplo, defendía la lactancia materna y nos dio el pecho a todos nosotros. La abuela protestó horrorizada.

«Debes saber que he bautizado, en tu honor, con tu nombre, a una de mis vacas de Windsor —contaba en una carta con clara e hiriente intención—. Espero, por vuestro bien, que las dos deis mucha leche.»

Cuando cumplí cinco años mi padre heredó el título de gran duque y con él, sus rentas, pero hasta entonces los siete hermanos vivíamos sin lujos, ni dulces, ni comodidades, ni mimos excesivos. Nos daban un penique de paga semanal, lo que era una fortuna para mí, pero despertaba amargas quejas en mis hermanas. Crecí comiendo búdines de arroz y manzanas asadas, y sabiendo qué debía hacer a cada hora. Nuestras habitaciones parecían las de los reclutas de un ejército en miniatura, y Orchie, nuestra estricta niñera, no nos reñía demasiado si nos manchábamos, porque nuestras ropas estaban pensadas precisamente para eso. Mamá era una mujer práctica, y Orchie también.

Orchie se llamaba en realidad Anna Orchard, y aunque la adorábamos, era insobornable. Ni la zalamera Ella ni mi encanto podían disuadirla de un castigo. La habitación de mamá, cubierta de retratos de nuestros parientes ingleses, estaba próxima a nuestro cuarto, y se nos permitía jugar allí mientras ella atendía sus asuntos. Nunca la dejábamos tranquila. Nos colgábamos de sus piernas, suplicábamos besos, le escondíamos las tijeras y solo cuando veíamos que Orchie se acercaba para poner un poco de orden, echábamos a correr y nos escondíamos. A papá no lo veíamos muy a menudo, pero si tenía ocasión jugaba con nosotros y cuando nos venía a buscar, comenzaba una fiesta.

Creo recordar que era más traviesa que mis propios hijos, y es el momento de reconocer que Anastasia tiene a quién parecerse. Nuestro jardín, un parque con tilos y castaños centenarios, ¡era tan grande! ¡Tan tentador explorar el mundo más allá de las verjas! Cuando tenía seis años, me estrellé contra los paneles del invernadero y me corté en las piernas. Debió de ser grave, porque no me riñeron, y yo no lloré; solo perdí el conocimiento, y cuando desperté en mi camita, con las piernas vendadas, nadie volvió a hablar del incidente. Desde entonces, sin embargo, me paseaban en un carrito con un pony, y un criado de librea caminaba a mi lado vigilándome.

Muy de vez en cuando nos regalaban algún juguete o una muñeca, pero lo cierto es que apenas les hacíamos caso. Preferíamos pescar los peces de colores del estanque. Teníamos a nuestros perros, que se movían con más ingenio que las muñecas, y a nuestros primos, que nos visitaban a menudo y venían a pasar con nosotros unas Navidades puramente inglesas, o íbamos nosotros a Balmoral. Y, por encima de todo, nos encantaba disfrazarnos con las lujosas ropas que mamá había traído de Inglaterra.

¡Aquellos armarios infinitos! ¡Aquellos baúles sin fondo! Sedas, chales orientales e inmensas crinolinas, sombreros, plumas sueltas, encajes no muy valiosos que mamá guardaba como recuerdo o como una futura herencia para las hijas. Arrasábamos con todo en nuestros juegos y en nuestras obras de teatro… En realidad, ahora que lo pienso, Anastasia tiene de Hesse más de lo que yo estaba dispuesta a admitir.

De pronto el sol desapareció. En el invierno de 1878 todos, menos Ella, contrajimos la difteria. Estuve a punto de morir, con la garganta como si fuera de lana y el aire pesado, muy pesado, en los pulmones. No se podía hacer nada salvo cuidarnos. La abuela fue uno de los primeros niños del mundo en vacunarse contra la viruela, pero aún no existe nada que arranque de la muerte a los niños cuando los asedia la difteria o el tifus, como hace muy poco recordé, amargamente.

En noviembre murió May, mi pobre hermanita, siendo aún un bebé. Mamá, que nos había velado a todos sin descansar un instante, se contagió a principios de diciembre y falleció en seis días.

Así, en seis días, se nos arrebató lo más precioso, lo más querido de nuestra vida. Y al dolor de perderla se añadió la mala intención de la gente. El cotilleo, las leyendas falsas que nos han perseguido siempre. Comenzaron a decir que Ernesto, mi hermano, le había dado el beso de la muerte. Qué crueldad. Qué mala intención.

Ernesto, que se encontraba algo recuperado, adivinó por los susurros y las idas y venidas que la pequeña había muerto y rompió a llorar. Mamá, deshecha en lágrimas, lo abrazó para consolarle y lo besó. Esa fue la historia que se extendió rápidamente y el horror que pobló la vida de mi hermano. Había matado a mamá, publicaron los periódicos. Una historia cruel y falsa. Mamá también hubiera muerto sin ese beso.

Puede que cuando murió May le fallaran las fuerzas. O puede que su corazón, como ahora el mío, no fuera tan fuerte como parecía.

Toda mi vida recordaré cómo me asomaron a la ventana para que viera, desde lejos, la procesión fúnebre que se llevaba a mi madre, y con ella, sin remedio, la belleza y la tranquilidad de mi familia.

«No lo olvides —me dijeron—, ella te quiso muchísimo.»

La desgracia irrumpió sin previo aviso, como cuando murió Alejandro III o la pobrecita niña de Ernesto, o con el anuncio de la enfermedad de Alexis. Mamá murió muy joven, a los treinta y cinco años, y con ella llegó la oscuridad a nuestra vida. Una gran nube negra se instaló sobre el palacio y cubrió el sol para siempre. Entonces, los cuentos que Orchie nos leía cobraban sentido; los bosques, antes tan serenos, escondían monstruos, y sufríamos en carne propia la soledad de los huérfanos y el miedo a que una madrastra llegara a nuestras habitaciones, malvada, bella y retorcida.

La madrastra nunca apareció. Era imposible que quien la hubiera conocido olvidara a mamá, y nadie vino a imponernos nuevas reglas ni a ocultarnos sus retratos o recuerdos. Papá permaneció siempre fiel a su memoria.

Cuando mamá se casó y fue a Hesse, tan joven, llena de energía, acostumbrada al reino más próspero del mundo, encontró una región primitiva, rústica, que se había incorporado muy recientemente a Alemania. Hizo construir con su espléndida dote nuestra casa, el palacete rodeado de tilos y castaños, tan inglés en su forma y en sus costumbres, pero también erigió hospitales y refugios, y si murió combatiendo una enfermedad fue porque durante toda su vida había luchado contra ellas, como si el deber que había contraído por ser una princesa privilegiada estuviera por encima de todas las cosas, incluida su salud.

La amaban porque, aunque vivía para papá y para nosotros, nunca se olvidaba de los demás. Encontraba en la dedicación a los otros el sentido de su vida. Cuando Frederick murió, se recuperó del dolor lo antes posible para atender al resto de sus hijos y aprovechó la relación que nos unía a Inglaterra para conseguir que los últimos avances médicos llegaran a Alemania.

En cuántos momentos de mi vida he añorado la mano de mi madre sobre mi frente, su consejo. A veces miraba su retrato y le consultaba algo:

«¿Qué harías tú, mamá? ¿Qué me aconsejas?».

Nunca recibí respuesta, si he de ser franca. Pero sus bonitos ojos, su rostro de tristeza sutil y delicada me transmitían una serenidad que me faltaba en los momentos áridos.

Desde que nací he sentido que alguien, en todo momento, me estaba protegiendo del mal y de las peores desgracias; hasta que llegué a Rusia no supe que existían santos que se encargaban de ello, que las almas de los muertos velaban por nosotros para que nada malo nos ocurriera. Primero fue Frederick, el pobre. ¿Cómo explicar si no que no me matara contra aquel invernadero? Luego, durante muchos años, ese ángel bueno fue mi madre. Después mi padre. Ahora, el espíritu de Nuestro Amigo nos abraza, y nos mece, como a niños muy peque- ños y necesitados de consuelo…

Papá no quiso que nada cambiara; cuando mamá murió él aún estaba muy enfermo, y a nosotros nos enviaron con unos familiares para que no recayéramos.

Creo que eso lo decidió la abuela Victoria, que actuó desde entonces como nuestra madre en la distancia y que se ocupó de elegir incluso a nuestros preceptores. Al fin y al cabo, al ser casi adoptados por la abuela, regresamos a la fuente de nuestra educación. Fuimos sus nietos preferidos, y ni ella ni mi padre cesaron durante el resto de sus vidas en su intento de que creciéramos sin demasiadas penas. Creo que eso mismo hemos hecho nosotros, Nikki y yo, con los niños. Con las chicas lo hemos conseguido (a veces Olga me mira con sus ojos imperturbables, y pese a su sonrisa vacilo un momento y dudo de la felicidad de mi hija mayor), pero con Alexis el reto es mayor: él no ha perdido a ningún ser querido, pero siente, creo yo, que él mismo se pierde, que intentamos retenerlo a fuerza de cariño, que lo tratamos, cuando no nos damos cuenta, como una pérdida presente.

Mis afectuosos mayores perdieron conmigo la lucha por la alegría.

«Qué suerte tienes —me decían—, ahora tú eres la nena menor. ¿Verdad que eres afortunada? Todo para ti.»

Yo no quería nada. Apenas recordaba la muerte de Frittie, pero con May había jugado y reído y peleado, y la echaba de menos a cada momento. Aunque mis hermanas crecieron pronto y se transformaron en tres madres cariñosas para mí, mamá se había ido, y con ella, la chiquitina May. Cada vez que las recordaba el pecho se me hinchaba con una pena inmensa que ni siquiera me dejaba llorar.

No tenía con quién jugar en el cuarto de los niños, y aunque hubiera podido entretenerme sola no me gustaban los nuevos juguetes, pero los viejos habían sido quemados tras la epidemia de difteria para evitar infecciones. Me dejaron más libertad, y vagabundeaba sola por el parque, por las habitaciones, tras la sombra de mi hermano Ernie. Cuando no me hacían caso (Ernie estudiaba, mis hermanas estaban ocupadas en sus cosas, quién sabe dónde estaba papá, todos tenían algo que hacer salvo yo, a la que aún permitían jugar) me asomaba al jardín para ver los pececitos del estanque.

Me cuentan que la casa se volvió silenciosa: faltaba el bebé, faltaba la agitación de mamá, y yo, que había sido ruidosa y traviesa, también me apagué. Entonces descubrieron una timidez nueva en mí, y el rictus triste, cargado de dolor, que muestro en la mayoría de las fotografías apareció por primera vez tras la muerte de mamá y se quedó allí oscureciendo mis ojos y empequeñeciendo mi boca.

Con el tiempo supe que no todo era alegría en la casa cuando mamá vivía. En sus últimos años el dolor físico, que tan incansable ha sido en asediar a mi familia, la cercaba. Sufría jaquecas constantes y un reuma prematuro. Trabajaba demasiado, y posiblemente sin demasiada ayuda ni comprensión. Papá, que la adoraba, no entendía esa obsesión por arrebatar a los otros, incluso a los desconocidos, de la muerte.

«Es ley de vida. ¿Qué más da antes o después? Mientras no se sufra…»

A mamá le asaltaban a veces pensamientos premonitorios, el miedo a morir joven y dejarnos solos, sin protección.

«La vida es una batalla —escribió en su diario—, y solo quiero equipar a mis hijos con todo el amor y la felicidad posibles, para que se los lleven como armas.»

Y aunque yo la recuerde siempre dispuesta para mí, siempre dulce, la melancolía había comenzado a devorarla cuando perdió a Frittie. Un segundo, una mirada que se desvía del niño, una ventana abierta.

«¿Se murió del golpe?», preguntaba yo a los mayores, fascinada, como todos los niños, por lo que no comprendía.

«Comenzó a sangrar y no pudieron pararlo», dijeron, y yo imaginaba las piernas y los brazos de mi hermanito abiertos como grifos y a los médicos a su alrededor intentando cerrarlos.

Tardé muchos años en recordar cómo había muerto mi hermano, y solo cuando fui madre comprendí la espantosa amargura de la mía ante su hijito, ante las moraduras que no sanaban, las articulaciones hinchadas, las heridas que no dejaban de sangrar. Y entre lágrimas, abracé ese dolor como la hubiera abrazado a ella, como lo habría hecho con mi hermano si hubiera podido.

Autor: Espido Freire. Título: Llamadme Alejandra. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: