Con motivo del centenario de la Revolución Rusa que se celebra este año, el historiador estadounidense Rex A. Wade ha sintetizado uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, determinante para el desarrollo de la historia mundial del siglo XX.

Aquí puedes leer las primeras páginas de 1917 La revolución rusa.

Capítulo 1

LA LLEGADA DE LA REVOLUCIÓN

La Revolución Rusa estalló repentinamente en febrero de 1917. No fue algo inesperado. Los rusos llevaban mucho tiempo debatiendo la posibilidad de una revolución, y a finales de 1916 ya existía a lo largo de todo el espectro político y social la sensación de que en cualquier momento podía producirse algún tipo de levantamiento. La crisis de Rusia era evidente incluso en el extranjero. «En diciembre de 1916, y de forma todavía más acusada en enero de 1917, había indicios de que [en Rusia] se estaba produciendo algo importante y significativo […] que era preciso indagar, y el rápido aumento de los rumores sobre inminentes cambios políticos exigía un conocimiento más detallado y una interpretación más completa».1 Así se expresaba Nicholas Murray Butler, del Carnegie Endowment for International Peace de Estados Unidos, sobre la decisión de enviar al noruego Christian Lange a Rusia en misión de investigación a comienzos de 1917. Sin embargo, en los albores del nuevo año, nadie habría podido imaginar, ni dentro ni fuera de Rusia, que en el plazo de dos meses no solo iba a ser derrocado el antiguo régimen, sino que ello iba a poner en marcha la revolución más radical que el mundo había presenciado hasta el momento. Aquella revolución de ritmo vertiginoso y de largo alcance surgió de una compleja red de causas a largo y a corto plazo, que también contribuyeron a condicionar su dirección y su desenlace.

Un desenlace que a su vez afectó profundamente a la historia mundial de los cien años siguientes.

La autocracia

La Revolución Rusa fue, en primer lugar, una revolución política que derrocó la monarquía de Nicolás II y convirtió en un problema crucial de la revolución la creación de un nuevo sistema de gobierno. A principios del siglo XX, Rusia era la última de las grandes potencias de Europa donde el monarca era un autócrata, con un poder no limitado ni por las leyes ni por las instituciones. Desde comienzos del siglo XIX, por lo menos, los zares rusos se habían resistido a las crecientes reivindicaciones de cambio político. Entonces, en 1894, falleció inesperadamente el obstinado zar Alejandro III, dejando como emperador y zar de todas las Rusias a su hijo Nicolás II, insuficientemente preparado.

Nicolás llegó al trono en un momento de rápidos cambios en todo el mundo, que exigían un liderazgo enérgico e imaginativo para guiar a Rusia a través de aquellos tiempos turbulentos. Un tipo de liderazgo que Nicolás, de modales amables, de capacidades limitadas, a quien no agradaban las tareas de gobierno, y al que atraían más las nimiedades de la administración que las grandes decisiones en materia de políticas, no fue capaz de proporcionar. No obstante, Nicolás se aferró tercamente a sus derechos autocráticos, para lo que contó con el apoyo enérgico de su esposa Alejandra. Alejandra exhortaba constantemente a su marido a que «no olvides nunca que eres y debes seguir siendo un emperador autocrático», a que «demuestres más fuerza y decisión» y, poco antes de la Revolución, a que «seas Pedro el Grande, Iván el Terrible, el emperador Pablo – aplástalos a todos».2 Sin embargo, todas aquellas exhortaciones de Alejandra no lograron hacer de Nicolás un gobernante decisivo y, mucho menos, eficiente. Tan solo consiguieron fortalecer su resistencia a unas reformas muy necesarias. El Gobierno iba a la deriva, los problemas seguían sin resolverse, y Rusia fue derrotada en dos guerras y sufrió dos revoluciones durante los veinte años de reinado de Nicolás. Era un hombre personalmente amable, y un esposo y padre cariñoso, pero entre sus súbditos acabó conociéndosele con el apodo de «Nicolás el Sanguinario».

El Gobierno de Nicolás no solo estaba deficientemente administrado, sino que además hacía pocas concesiones en materia de derechos, civiles o de otro tipo, a la población, cuyos miembros eran considerados súbditos, no ciudadanos. El Gobierno controlaba estrechamente el derecho de crear organizaciones para cualquier fin, incluso el más inocuo. La censura provocaba una ausencia casi total de debate político abierto, marginándolo a los conductos ilegales y, a menudo, revolucionarios. Alejandro II, en el marco de las Grandes Reformas de la década de 1860, había autorizado la formación de los zemstvos, los consejos locales dominados por la nobleza. Ejercían unos limitados poderes de autogobierno a nivel local, como por ejemplo las obras para la mejora de las carreteras, la educación primaria, la atención sanitaria y médica, las prácticas agrícolas y otros asuntos de carácter local. Sin embargo, los monarcas se negaban enérgicamente a compartir el poder político supremo con las instituciones populares, y a partir de 1881 restringieron la autoridad de los zemstvos. En 1894, poco después de acceder al trono, Nicolás frustraba las esperanzas de que pudiera crearse un zemstvo nacional, una asamblea nacional fruto de unas elecciones, calificándolas de «sueños carentes de sentido». En vez de crear un sistema político más moderno donde los miembros del pueblo llano pasaran a ser ciudadanos y no súbditos, con por lo menos una modesta participación en la vida política y en el futuro del Estado, Nicolás se aferraba a un modelo caduco y autocrático, con un monarca por la gracia de Dios y sus leales súbditos.

En ningún ámbito resultaba más evidente el trasnochado concepto de gobierno que tenía Nicolás que en el trato que se dispensaba a los muchos pueblos no rusos del Imperio. El Imperio Ruso era un gigantesco Estado multiétnico donde, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, bullían los sentimientos nacionalistas. En un primer momento, esos sentimientos se centraron en la reivindicación de derechos culturales y civiles y de una autonomía territorial basada en la nacionalidad. El Gobierno respondía con la represión y la «rusificación», que consistía en toda una gama de políticas que limitaban el empleo de las lenguas locales, obligaban al uso del ruso, discriminaban por motivos religiosos, imponían cambios en las estructuras administrativas locales, y en otras medidas que aspiraban a «rusificar» las poblaciones no rusas. Aquellas medidas entorpecieron temporalmente el desarrollo de los movimientos basados en la nacionalidad, al tiempo que fomentaban el resentimiento. Cuando se eliminaron los medios represivos en 1917, el nacionalismo irrumpió como una parte importante de la Revolución.

La economía y las clases sociales

La Revolución Rusa fue también, y profundamente, una revolución social. Una de las razones de que Rusia necesitara tanto unos buenos líderes era que tanto el sistema económico como el sistema social estaban en vías de transición, lo que sometía a la población a enormes tensiones. Alejandro II, debilitado por la derrota en la Guerra de Crimea de 1854-1856, lanzó a Rusia por un cauto camino de reformas y de modernización conocidas como las Grandes Reformas. El eje de aquellas medidas fue la emancipación de los siervos en 1861. La emancipación concedía libertad personal a los campesinos y una cuota de la tierra, que ascendía aproximadamente a la mitad del total. Sin embargo, los campesinos estaban descontentos con el acuerdo de emancipación, pues estaban convencidos de que toda la tierra debía ser suya por derecho propio. Su reivindicación del resto de la tierra siguió siendo una fuente de descontento de la población rural, y propició dos revoluciones campesinas, en 1905 y 1917.

La emancipación no trajo consigo la esperada prosperidad ni a los campesinos ni al Estado. El rápido crecimiento de la población —cuyo tamaño aumentó a más del doble entre 1860 y 1914— en ausencia de un incremento de la productividad creó nuevas dificultades. Las condiciones del campesinado rural eran variadas, pero en conjunto apenas lograron un aumento de sus ingresos per cápita, si es que lograron alguno. Por añadidura, el campesinado, que suponía más del 80 por ciento de la población en el cambio de siglo, siempre había vivido al borde del desastre. Las enfermedades, la mala suerte o las condiciones locales podían devastar en cualquier momento a las familias, mientras que las catástrofes naturales arrasaban periódicamente grandes regiones. Tan solo la hambruna de 1891-1892 se cobró 400.000 vidas. La pobreza del campesinado, la persistencia de las desigualdades en términos de tierras, riqueza y privilegios entre los campesinos y los nobles latifundistas, y el ansia del campesinado por conseguir las tierras que seguían en manos de los terratenientes privados, alimentaron la violencia campesina en las revoluciones de 1905 y 1917.

Ya en la década de 1880, muchos líderes rusos habían llegado a la conclusión de que Rusia no podía seguir siendo un país tan abrumadoramente agrario. La industrialización del país era esencial, si se pretendía que Rusia mantuviera su estatus de gran potencia en un mundo donde el poder y la industria estaban cada vez más interrelacionados. Durante los años ochenta el Gobierno tomó medidas para estimular el desarrollo industrial, potenciando los esfuerzos de los emprendedores privados por medio de los aranceles, las políticas fiscales y las inversiones directas. Rusia gozó de un crecimiento espectacular. Durante la década de 1890, las tasas medias de crecimiento industrial de Rusia fueron de entre el 7 y el 8 por ciento anual, y para el periodo que va de 1885 a 1914, la producción la industrial aumentó a una tasa media del 5,72 por ciento anual, mayor que las tasas de crecimiento de Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania en aquellos años. Sin embargo, las tasas porcentuales de crecimiento tan solo eran una parte de la historia. Aunque la producción de hierro de Rusia crecía rápidamente en términos porcentuales, el volumen total seguía estando muy por debajo del correspondiente a los países mencionados. Por añadidura, la productividad de la mano de obra iba aumentando muy poco a poco, y la renta per cápita disminuyó durante la segunda mitad del siglo XIX en comparación con los países de Europa occidental. Rusia vivió una revolución industrial durante las tres últimas décadas del Imperio, pero el cuadro económico general podía verse bajo una luz optimista o pesimista dependiendo de cómo y en comparación con qué se midiera.

La industrialización trajo consigo unas enormes tensiones para la sociedad. Los aranceles, el aumento de los precios y la subida de impuestos repercutían negativamente en el nivel de vida de una población ya pobre de por sí, a la que no le quedaba otro remedio que aguardar los futuros beneficios que pudiera acarrearles la industrialización. Serguéi Witte, ministro de Hacienda entre 1892 y 1903, y principal arquitecto del sistema, reconocía las tensiones en un memorándum secreto que le envió a Nicolás en 1899: si bien Rusia estaba desarrollando «una industria de un tamaño colosal», a la que estaba ligado el futuro de toda la economía, «sus servicios le están saliendo demasiado caros al país, y esos costes excesivos tienen una influencia destructiva en el bienestar de la población, y en particular en la agricultura».4 Para colmo, la industrialización vino acompañada de una transformación social que tuvo unas enormes repercusiones políticas. La antigua jerarquía de los grandes estados o clases (sosloviia) definidos jurídicamente —la nobleza, el clero, los comerciantes, los campesinos, y otras— perdió gran parte de su significado y fue sustituida por una novedosa estructura social basada en la profesión y la función económica en la nueva era industrial. Esa estructura de clases emergente creó una serie de identidades y aspiraciones que desempeñaron un importante papel en la llegada de la Revolución y en su desenlace.

Una parte crucial de la nueva estructura social era la mano de obra industrial. Aquella clase, de una importancia fundamental, ni siquiera existía como categoría bajo el antiguo sistema de clases, que los agrupaba conforme a la clase de la que procedían, habitualmente como campesinos o dentro de alguna de las categorías que incluían las clases bajas, como los artesanos o los jornaleros. A pesar de aquellas clasificaciones tan anticuadas, los trabajadores industriales eran una clase perfectamente identificable, y varios rasgos importantes hacían de ella una poderosa fuerza revolucionaria. Uno de esos rasgos eran las espantosas condiciones en que trabajaban y vivían. Las tensiones sociales intrínsecas al ajuste a las nuevas condiciones de vida urbana y al entorno de las fábricas ya eran graves de por sí, pero las terribles circunstancias en las que trabajaba y vivía la clase obrera las agudizaban aún más. Las fábricas ofrecían largas jornadas (de doce horas o más), bajos salarios, escasa seguridad en el trabajo, un régimen de disciplina industrial riguroso y degradante, y una ausencia total de seguridad en el empleo o de atención médica en caso de enfermedad o lesión. Las viviendas estaban abarrotadas, eran antihigiénicas y carecían de privacidad. Muchos trabajadores vivían en barracones, y algunos utilizaban el sistema de la «cama siempre caliente», por el que dos obreros compartían el mismo camastro, en el que se alternaban durante los turnos de entre doce y trece horas de trabajo. A menudo las familias compartían una sola habitación con otras familias o con obreros solteros. Las condiciones de la industria no solo les mantenían en una pobreza permanente, sino que además les hurtaban su dignidad personal. Había un alcoholismo galopante, y las enfermedades eran endémicas. La cruda situación socioeconómica de aquellos trabajadores se reflejaba incluso en las diferencias entre los barrios de clase media y de clase alta del centro de las ciudades, con sus calles pavimentadas, luz eléctrica y sistema de agua y alcantarillado, y los barrios obreros del extrarradio, donde predominaban las calles de tierra (o barro), las lámparas de keroseno, y la mugre y la enfermedad.

Los esfuerzos de los trabajadores y de sus defensores entre las clases cultas para organizarse a fin de mejorar sus condiciones de vida generalmente recibían una respuesta represiva del Gobierno. De hecho, las políticas de industrialización del Gobierno dependían de la ventaja económica que suponía la mano de obra barata, de la que parecía haber una oferta inagotable. También reflejaban la mentalidad de una clase dirigente acostumbrada a pensar en la pobreza y en el trabajo duro como la condición innata de los campesinos (y la mayoría de los trabajadores eran campesinos o lo habían sido hasta hacía poco). El Gobierno no logró crear un escenario para la organización obrera donde los trabajadores pudieran intentar solventar sus quejas por cauces legales, y eso contribuyó a la radicalización política. Dado que el régimen básicamente le negaba a los trabajadores el derecho a organizarse y a defender legalmente sus intereses económicos, los obreros no tuvieron más remedio que recurrir a la acción ilegal y a buscar vías de enlace con los partidos revolucionarios. La naciente clase trabajadora no era únicamente un sector creciente y profundamente agraviado de la población, sino un colectivo que veía cada vez más clara la relación entre el sistema político y las terribles condiciones en que vivía.

Un rasgo importante de aquella nueva clase trabajadora industrial era su concentración en un número relativamente pequeño de centros industriales, como San Petersburgo y Moscú. Eso acrecentaba la posibilidad de que los trabajadores tuvieran más peso político si se organizaban. Dentro de las ciudades, las fábricas suponían un poderoso foco de organización y movilización. Y además, a ello contribuía el hecho de que las fábricas rusas tendían a ser mucho más grandes que sus homólogas de Europa occidental. El sistema industrial aglutinaba a los obreros no solo en el ámbito de una fábrica grande, sino también en los talleres y fundiciones que había dentro de ella, lo que les proporcionó una estructura intrínsecamente organizativa. Así pues, las fábricas funcionaban como centros de organización por su propia lógica, y como bases de la actividad revolucionaria antes y durante 1917.

Muchos de los nuevos obreros industriales mantenían un estrecho vínculo con el campesinado, una conexión reforzada por el constante flujo de nuevos trabajadores desde los pueblos. Algunos de ellos regresaban todos los años para participar en la cosecha y en la vida del pueblo en general, mientras que otros tan solo trabajaban en las ciudades durante un tiempo y después regresaban definitivamente a su pueblo, donde a menudo habían dejado a sus esposas e hijos. Las hermandades organizadas (zemliachestva) basadas en las regiones rurales de origen desempeñaban un importante papel en la vida de muchos trabajadores urbanos. Esos vínculos contribuían a mantener vivos entre los obreros de las ciudades los valores campesinos del igualitarismo y de la acción colectiva, así como una hostilidad compartida hacia los «señores», ya fueran terratenientes o industriales. Ello contribuyó a crear una mentalidad genérica de clases bajas contra clases altas que iba a desempeñar un papel muy importante en 1917.

Si bien las actitudes y los vínculos de los campesinos siempre fueron un factor importante, igual de relevante o más fue la aparición de una identidad y unos valores específicos de la clase obrera. A principios del siglo XX surgió un estrato permanente de trabajadores con mayor cualificación y con más formación. Fueron los primeros que lograron alfabetizarse, y pioneros a la hora de crear círculos de estudio, de organizar huelgas y manifestaciones, e incluso de dedicarse a la política al establecer vínculos con los partidos revolucionarios y leer sus panfletos políticos. Los revolucionarios les explicaban el mundo de la política y la importancia que tenía para ellos. Dichos partidos, a través de sus círculos de lectura y sus grupos de debate, le abrieron a muchos trabajadores una ventana a un mundo mejor, diferente. Por añadidura, les explicaban cómo alcanzarlo. En particular, el marxismo les ofrecía una explicación de por qué se habían convertido en obreros, de por qué su condición era la que era, y les decía por qué debía cambiar y cómo. Se fue desarrollando una identidad de clase obrera, no solo a raíz de las circunstancias socioeconómicas, por determinantes que fueran, sino también gracias a los esfuerzos de los partidos revolucionarios por cultivar entre ellos una identidad de clase trabajadora. Todo ello venía a reforzar las lecciones aprendidas a través de su experiencia laboral, donde el Estado ayudaba a los patronos a reprimir las huelgas, a erradicar los sindicatos y a imponer la sumisión en el lugar de trabajo, lo que llevó a algunos obreros a la conclusión de que las mejoras económicas exigían cambios políticos. De aquellas experiencias surgió la figura del obrero-activista, que ofrecía liderazgo a sus compañeros de trabajo y actuaba como enlace entre los partidos revolucionarios y la masa de los trabajadores. Los obrerosactivistas desempeñaron un papel crucial en la Revolución.

Además, la revolución industrial se combinó con unas fuerzas sociales y económicas que ya estaban operantes desde mediados del siglo XIX, y que dieron lugar a una clase media diversificada y cada vez mayor —puede que el término más correcto sea «clases medias»—, aunque la palabra y el concepto de clase media no existía en la Rusia de aquella época. Una parte importante de esas nuevas clases medias surgía de las profesiones, que florecieron en Rusia durante la segunda mitad del siglo: maestros, médicos, farmacéuticos, abogados, agrónomos y muchas otras. La industrialización aportó una nueva y diversa clase media de ingenieros, contables, técnicos, oficinistas, gerentes, tenderos y pequeños empresarios. Aquellos elementos «de clase media» tenían orígenes sociales diversos, y no solo adolecían de un sentido relativamente débil de una identidad y de unos objetivos comunes, sino que además carecían de movimientos políticos dedicados a desarrollar una identidad de clase media. De hecho, el principal partido político portavoz de los intereses de dichos grupos a partir de 1905, el Partido Democrático Constitucional (PKD), siempre insistió en que estaba «por encima de las clases». No obstante, se iba creando una identidad, fomentada sobre todo en los primeros años del siglo XX, por el crecimiento de las asociaciones profesionales, así como de los clubes sociales, culturales, de ocio y deportivos que estaban al servicio de las nuevas clases medias: en 1912, en Moscú se contaban más de 600.5 Servían como foros para explorar sus intereses comunes y debatir sobre las cuestiones sociales y políticas más en general.

La educación y la relevancia socioeconómica de esa creciente clase media le otorgaba importancia, y constituía la base social para el surgimiento de un movimiento progresista que exigía derechos políticos y un sistema de gobierno constitucional.

Otra forma de contemplar aquella sociedad cambiante es a través del concepto de «sociedad culta», que a grandes rasgos se corresponde con lo que los rusos denominaban obshchestvo. La «sociedad culta» englobaba tanto a las nuevas clases medias como a amplios sectores de la vieja nobleza, e incluso una parte de los miembros de la burocracia del Estado. Trascendía las tradicionales castas legales, y en cierta medida incluso las nuevas clases económicas, y su «sentido de la identidad se basaba en una marcada percepción de que la “nación” rusa era distinta del “Estado” ruso», y reflejaba la «presencia de los rusos cultos decididos a trabajar por el bien común, por el “progreso”».6 Fueron pioneros a la hora de exigir para sí una voz en los asuntos públicos como portavoces de la sociedad en general, y afirmaban que el antiguo régimen imperial ya no era capaz de gestionar adecuadamente los asuntos del Estado, por lo menos no igual de bien que ellos. El negligente manejo de la hambruna de 1891- 1892 fue especialmente decisivo a la hora de infundirles valor, pues vino a confirmar la idea de que el antiguo régimen estaba en quiebra, y más tarde la Revolución de 1905 y la gestión del esfuerzo de guerra a partir de 1914 reafirmaron esa convicción. Para designar a los portavoces de la nueva clase culta empezó a utilizarse cada vez con mayor frecuencia el término de «hombres públicos», reflejo de su nueva auto-imagen. Sin embargo, esa visión de sí mismos como los nuevos líderes de la sociedad en contra de un régimen corrupto se veía entorpecida por el hecho de que para las clases bajas el concepto de «sociedad culta» se solapaba en gran medida con el de «la Rusia de los privilegios». Los rusos cultos de las clases altas, medias y profesionales eran, para los campesinos y los obreros de las clases bajas, «ellos». Ello contribuyó a allanar el camino a los drásticos antagonismos sociales de 1917 entre la sociedad «culta» o «privilegiada» y «las masas» de los obreros, los campesinos, los soldados, e incluso una parte de las clases medias bajas de las ciudades.

Un importante subconjunto de la sociedad culta, y una causa del precario sentido de la identidad de las clases medias, era la «intelligentsia». Ese elemento, predominantemente intelectual, había ido evolucionando a partir de los pequeños círculos de nobles de mediados del siglo XIX que debatían sobre los asuntos públicos, hasta convertirse en el sector políticamente más comprometido de la sociedad culta. En general, la intelligentsia se caracterizaba por su oposición al orden imperante en Rusia y por un fuerte deseo de cambiarlo. De su sector más radical surgieron los partidos revolucionarios, y de sus sectores más moderados salieron los reformistas políticos y los partidos progresistas. Una de las convicciones fundamentales de la intelligentsia decimonónica era su hostilidad hacia la «burguesía», una idea que surgía tanto de su desprecio por los nobles como del pensamiento socialista de Europa occidental. Esa mentalidad persistió, a pesar de que a comienzos del siglo XX los miembros de la intelligentsia procedían de todas las clases establecidas por la ley, y en realidad eran principalmente de clase media en términos socioeconómicos; en su mayoría eran profesionales y empleados administrativos de todo tipo. A pesar de todo, la imagen negativa que existía de la burguesía dificultaba el desarrollo de un movimiento político con una identidad de clase media clara y positiva. De hecho, en 1917, el término «burguesía» era utilizado con sentido peyorativo tanto por los obreros industriales como por los líderes de la intelligentsia radical de los partidos socialistas.

Además de estos acontecimientos que afectaban a las clases sociales, hubo muchos otros cambios que afectaban a Rusia a principios del siglo XX, y que venían a cuestionar consciente o inconscientemente el antiguo orden y preparaban el terreno para la revolución. Durante los primeros años del siglo, la rápida expansión de la educación dio lugar a un aumento de la alfabetización básica y, al mismo tiempo, a un rápido crecimiento del número de licenciados de las universidades y las escuelas técnicas superiores. La educación, a todos los niveles, facilitó el acceso a una amplia gama de informaciones e ideas que venían a contradecir directa o indirectamente las creencias y las estructuras sociales tradicionales, e introducían una poderosa fuerza de desestabilización en el Imperio Ruso. La rápida urbanización desarraigaba a personas de todas las clases de las pautas y las relaciones establecidas, y creaba otras nuevas. Las personas veían su mundo cada vez más a través del prisma del empleo que ocupaban y de los nuevos tipos de organizaciones sociales, económicas, profesionales, culturales y de otro tipo a las que pertenecían. Para las élites cultas, una serie de nuevas e importantes tendencias en las artes y en la literatura no solo venían a confirmar un florecimiento cultural, sino que daban fe de unos tiempos de rápidos cambios. La aparición de un movimiento feminista, la proliferación de las galerías de arte y los museos, las impresionantes nuevas galerías comerciales, y otros rasgos distintivos de una sociedad urbana cambiante, reafirmaban esa sensación. En vísperas de la guerra y la Revolución, Rusia era una sociedad en rápida transformación, con todos los trastornos y las angustias que ello conlleva. No es de extrañar que algunos escritores definieran a Rusia como un país de un inmenso potencial que se estaba modernizando rápidamente, y que otros vieran en ella una sociedad que se precipitaba hacia el desastre.

—————————————

Autor: Rex A. Wade . Título: 1917. La revolución rusa. Editorial: Esfera de los libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

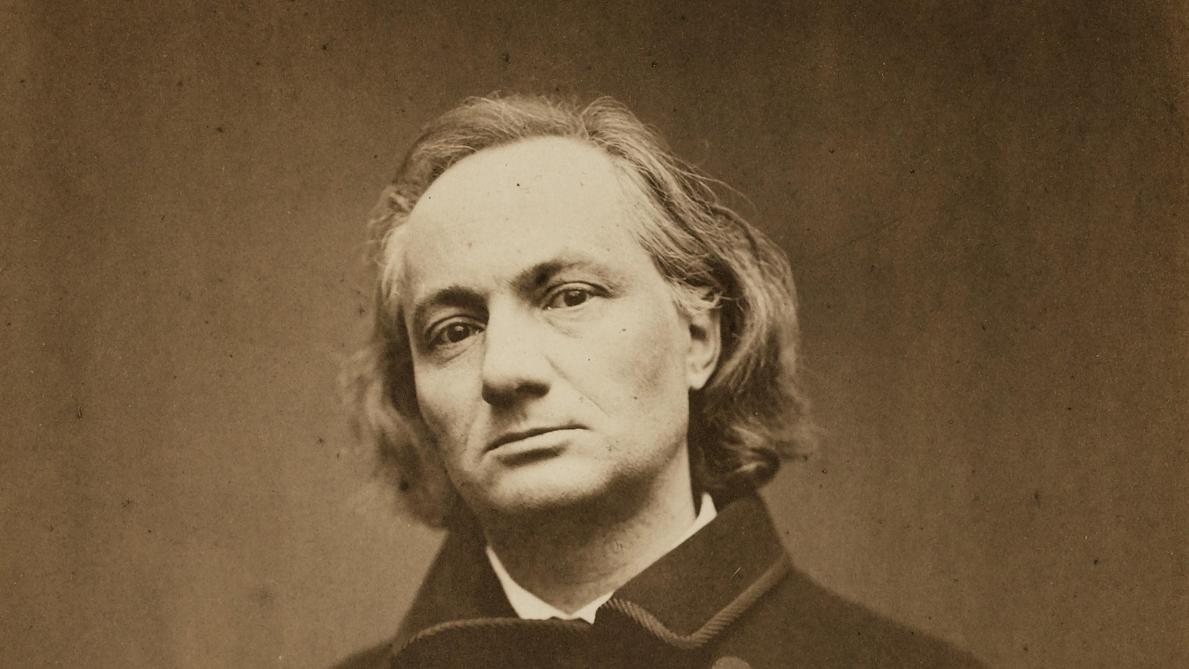

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: