En Dejé de pronunciar tu nombre, Luis Herrero se encarga de rellenar los vacíos del testimonio de una mujer única, Carmen Díez de Rivera. El resultado es un relato tan fascinante como su protagonista, en el que su vida y todas las circunstancias personales y políticas que la rodearon salen a la luz por primera vez.

Aquí puedes leer las primeras páginas del nuevo libro de Luis Herrero, Dejé de pronunciar tu nombre.

I

Madrid, miércoles, 21 de julio de 1976

Antes de bajar del taxi, cuando el portero del Ritz abrió la puerta y la saludó con una sutil inclinación de cabeza, Carmen tuvo que recordarse a sí misma que estaba allí para rendirle homenaje al amigo húngaro que le enseñó a sonreír en los momentos difíciles. Por ninguna otra razón se hubiera vuelto a poner de tiros largos, y aún menos a mezclarse con aquel rebaño de modelos exclusivos de alta costura que había devorado los peores pastos de su infancia. Cruzó la glorieta alfombrada de la recepción del hotel y se detuvo en el umbral de la puerta del salón real.

Los hombres, todos ellos de riguroso esmoquin, paseaban distraídamente en pequeños grupos de edades homogéneas, y las mujeres lucían elegantes vestidos de raso con el dobladillo a diferentes alturas, en función de la libertad de espíritu que le cabía a cada una. Algunas sexagenarias lo llevaban por la parte superior del muslo y un buen puñado de cuarentonas lo habían situado en el ecuador de las pantorrillas. De modo que distintas maneras de encarar los nuevos tiempos, desde el entusiasmo a la insurgencia, se contoneaban a la vez, encaramadas a vertiginosos tacones de aguja, entre aquellas lujosas paredes de color canela.

Invisibles a cualquier matiz distintivo de edad o educación, camareros uniformados con chaquetilla blanca de un solo botón servían canapés de ahumados y copas de cava en bandejas de alpaca. De repente, una joven achispada, que Carmen no reconoció a pesar de que se desenvolvía en el ambiente con ceremonia de veterana, tropezó con uno de ellos y estuvo a punto de hacerle caer. Las copas bailaron en la bandeja, que zozobró sobre la palma de su mano antes de recuperar milagrosamente la estabilidad en el último instante. La joven no se disculpó. Y nadie le dio importancia. Un cierto punto de transgresión, incluso en el índice de alcohol en sangre, había llegado a considerarse aceptable en la alta sociedad de mediados de los setenta. El asunto estaba bastante claro: o los viejos salones de la España distinguida eran capaces de aclimatarse a la llegada de las nuevas camadas salidas del cambio, o se convertirían en salones vacíos.

Así que muchos estaban ebrios en cierta medida. Ya no necesitaban esconderse en habitaciones oscuras con los cónyuges de los demás para agarrar una borrachera, fanfarronear en privado como gallos de cresta colorada, y luego, a la mañana siguiente, satisfechos y enardecidos, volver a sus escritorios de madera maciza para dirigir desde allí los designios del país. Ahora podían hablar a voz en grito de un lado a otro de los manteles de hilo y dejarse ver junto a sus jóvenes y descaradas amantes.

Cuando Carmen entró en el salón, después de respirar hondo para llevar suficiente oxígeno a sus pulmones, tal como hubiera hecho si estuviera a punto de sumergir la cabeza debajo del agua, el centro de atención basculó hacia ella, y Juan Gyenes se quedó durante un largo rato suspendido en el vacío. Cerca de los sesenta y cinco, tan enjuto que apenas era capaz de llenar su propio esmoquin, el fotógrafo magiar que había llegado a Madrid en 1940 aún conservaba en el centro de la barbilla ese marcado hoyuelo vertical que Carmen solía inspeccionar, siendo niña, con la yema de su dedo índice. El paso del tiempo había convertido el mechón de su flequillo en un ralo recuerdo capilar, una especie de istmo oscuro que dividía en dos bahías simétricas las profundas entradas de su cabeza ovalada. Ese día, el autor de la primera foto oficial de los reyes de España volvía a estar en la cima.

Primero fueron bruscos giros de cuello, ojos que la perseguían como cañones de luz sobre el escenario. Luego, miradas furtivas que la acechaban con disimulo entre susurros sibilantes que ella no podía percibir a distancia. Ni falta que hacía. La obviedad los volvía transparentes.

«Miradla, la pequeña Díez de Rivera ha venido a pavonearse delante de nosotros».

«Miradla. Después de todo no es tan distinta a todo lo que desprecia».

«Miradla, ¿acaso no es peor alardear del cargo político que has conseguido en la alcoba de tu amante que presumir de un Dior financiado por tu marido?». «Miradla, la hija de Sonsoles de Icaza quiere que sepamos que el poder va a cambiar de bando».

Siempre atenta a cuanto la rodeaba, Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llanzol, le hizo señas para que se acercase. Carmen le devolvió el saludo con una sonrisa forzada y fue a besarle la mejilla.

—Hola, querida. Estás divina con esa blusa de gasa.

—Hola, madre —respondió Carmen—. Espero que sea lo suficientemente transparente.

—No te apures por eso. Es muy atrevida, desde luego.

—Me alegro. Se trataba justo de eso: los tiempos cambian y ya no es necesario disimular.

—No sufras. Disimular nunca ha sido tu fuerte, hija. Gracias por venir. Juan te lo agradecerá eternamente. Ven, vamos a saludarle.

Las dos mujeres avanzaron hacia el sillón esquinado, al fondo de la sala, donde Juan Gyenes aceptaba cumplidos de una camarilla de admiradores. Muchos habían posado para él y otros se morían de ganas por hacerlo. Carmen rechazó el brazo de marquesa que le brindó su madre y juntos pero sin rozarse, el uno al lado del otro, el Balenciaga gris perla de la madre y el Eisa negro de la hija comenzaron a sortear a un ritmo pausado los gloriosos estandartes de los dioses de la confección.

Ahí estaba el Pertegaz de la condesa de Quintanilla, Lucila Domecq, tan dorado y festivo como una copa de champán. Y el Berhanyer de su suegra, María Aline Griffith, la espía americana, de intenso verde esmeralda.

Ahí un Yves Saint Laurent blanco, de manga corta con ribetes de seda, sobre la legendaria encarnadura de Bibi Salisachs.

Ahí el Óscar de la Renta azul marino de Margarita GómezAcebo.

Y ahí, rosa palo, un Valentino ceñido a las curvas magníficamente moldeadas de Conchita de la Lastra.

—Pasan los años, pero no las tallas —comentó Carmen a media voz—. Son las mismas caras, fuera de su época.

A su madre no le dio tiempo a contestar. Juan Gyenes, al ver que Carmen se acercaba hacia él, se levantó como un resorte de la butaca y abrió los brazos en señal de bienvenida.

—¡Carmen! Ella reclinó su cabeza sobre el hombro de él y se dejó abrazar con la energía de un verdadero húngaro.

—Enhorabuena, Juan —dijo al verse libre del achuchón de su amigo—. Ya ves cuánta gente te quiere.

—No todos han venido por mí —respondió él, acercándose confidencialmente al oído de Carmen mientras ocultaba los labios tras la palma de su mano.

—¿Ah, no? —Ya sabes que no. Cualquier excusa es buena para exhibir el fondo de armario. Y tienen que darse prisa, Carmen, esto se acaba.

—¡Por fin alguien que se da cuenta!

El goteo de saludos al fotógrafo cesó cuando los invitados que se estaban acercando a felicitarle se percataron de que su conversación con Carmen iba a durar más de la cuenta.

La marquesa de Llanzol se dejó rescatar por Meye Allende de Maier y su prima Victoria Ybarra, que pasaron por su lado en el momento oportuno.

—¡No! —refutó Gyenes sin borrar la sonrisa del rostro—. ¡No voy por donde tú imaginas! Aquí no habrá un cambio brusco, ya lo verás. La España de hoy no es un país de rupturas. Las cosas irán despacio, a ritmo americano. Pero a estos pobres, tú ya me entiendes, se les acaba el suministro. La mayoría de las firmas de alta costura no sobrevivirán al impuesto de lujo que ha impuesto el Gobierno. Muchos talleres han cerrado ya y otros están con el agua al cuello. Lo exclusivo cederá terreno al prêt-à-porter. Estas fiestas, querida, están boqueando.

—No lloraré por ellas —dijo Carmen—. Pero espero que te equivoques en lo del ritmo americano.

—No creo que me equivoque. —Hablas como un político, Juan.

—No seas tan dura conmigo.

—Ellos creen que conocen al pueblo. Pero no es verdad. La gente va por delante de ellos, tiene más hambre de cambio de lo que creen. Ya verás cómo empujan con fuerza y aceleran el ritmo de las cosas.

Juan Gyenes se encogió de hombros.

—¡Sigues siendo la misma Carmen impaciente de siempre! —dijo.

—Las personas mejoran, pero no cambian.

—No discutiré contigo de política. De eso sabes tú mucho más que yo. —No hay mucho que saber. En política, como en el fútbol, todo es opinable.

—Pero no es lo mismo mi opinión que la tuya. ¡Eres la jefa de gabinete del presidente del Gobierno!

—Lo cual, por cierto, no significa demasiado.

—Os conozco bien a los dos. Lleváis la política en la sangre. Pero a Suárez le sale la sonrisa de manera natural, Carmen. Y a ti no. A ti hay que arrancártela de dentro.

—Tú supiste hacerlo.

—Tú permitiste que lo hiciera. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde que tuvimos aquella sesión fotográfica?

—Casi diez años. Yo acababa de volver de África.

Carmen tenía veinticinco años cuando volvió de África, de modo que era lo bastante mayor como para dar por cerradas sus heridas y empezar a forjar una nueva vida. Sus sueños pugnaban por alzarse de la lona. El tiempo de la rendición había quedado atrás. África llevó a su ánimo un ahogado suspiro de alivio y a partir de entonces recuperó el entusiasmo. Se encendieron las luces. Volvieron las ganas de vivir. Los viejos fantasmas guardaron sus cadenas y las pesadillas se dirigieron en silencio hacia la puerta.

En África, los vientos que habían marcado el rumbo de sus intereses rotaron hacia el polvo de los desposeídos de Daloa. De repente, tenía sus negros vagabundos, harapientos y desnutridos, recorriendo descalzos la auténtica Costa de Marfil por delante de hogueras encendidas en bidones, por delante de chabolas y camastros de mala muerte, bajo las ramas de los árboles, reclamando silenciosamente su propio derecho a la redención. Pobreza e impotencia. Hambre y desesperanza. Esa fue la lucha que empezó a infundirle nuevo brío a sus pasos.

Luego, el contraste con la Marbella acharolada de los años del boom económico le hundió un rejón de tristeza en el costado. El lino de las sábanas sustituyó a la arpillera. La barbacoa del porche al fuego de la hoguera. El salpicón de marisco al alloco con pimiento. Y el césped recién cortado a la espesura de la maleza.

Gyenes, diez años más joven, se lo dijo al verla:

—Sácala fuera, niña.

—¿Qué es lo que tengo que sacar fuera?

El obturador de la Olympus compacta de treinta y cinco milímetros sonó un par de veces, crap, crap, y Carmen, con el pelo húmedo y ensortijado, aclarado por el sol y tan rubio como el trigo, se quedó mirando hacia el objetivo sin mover un músculo de la cara. El sonido del disparador de la Olympus le recordó al de la Yashica de la cafetería Manila que había inmortalizado, diecisiete años atrás, la promesa de su sueño imposible. Ese recuerdo la paralizó. De repente se convirtió en una talla de jade, tan blanca, tan impávida, tan triste…

Llevaba puesta una camiseta de algodón con la palabra «hippy» a la altura del pecho escrita entre números, copas de naipe y racimos de cerezas, con letras inspiradas en la caligrafía del pop. Un collar de malla, con eslabones dorados, le rodeaba el cuello y le caía hasta la cintura.

—Saca fuera la sonrisa que escondes. La que no dejas ver. La verdadera Díez de Rivera.

—¿Has dicho verdadera? ¿Has dicho eso, Juan? —¿Prefieres que diga auténtica?

—Prefiero que digas mi nombre, Llanzol.

—Te llamaré como quieras.

—¡Sí, Llanzol!

—Pues esa no es una cara Llanzol. Conozco la cara Llanzol como la palma de mi mano. Crap, crap…

—¿Qué ves en mi cara?

—Una máscara.

—¡Entonces ves la cara de un Icaza!

Crap, crap, crap…

Los ojos claros no cierran del todo las ventanas del cuerpo. La casa interior de quienes los poseen siempre está expuesta a que haya espectadores escudriñando su aspecto. Los ojos claros son una invitación a escrutar el interior del alma de sus dueños. Los ojos de Carmen eran llamativamente claros. Azules y transparentes como aguamarinas turquesas.

—Te sienta bien el contorno de ojos —le dijo Juan—. Pone límites a tu difuminada forma de mirar.

—No me lo pongo por eso.

—¿Por qué, entonces?

—Me hace felina, peligrosa. Y eso me gusta.

—¿Te gusta dar miedo?

—¡Me gusta hacerme respetar! Por primera vez, un movimiento imperceptible de la piel a la altura de sus sienes dio paso a una expresión distinta. Crap, crap. Algo de dentro comenzó a asomarse fuera.

—Para vestir no hace falta tener gusto —explicó el fotógrafo—, basta con elegir a un buen modisto. Una mujer no necesita ser perfecta o bella para llevar un vestido, el vestido lo hace todo por ella. Pero para posar no basta un buen fotógrafo. La foto no da la vida, solo la capta. No la presta, la toma prestada. Y tú, Carmen, esta mañana me la tienes que prestar para que la inmortalice. Así que te lo vuelvo a decir: sácala fuera, niña. Saca fuera la sonrisa que escondes.

—No puedo, Juan. Si te la doy me quedaré sin nada.

—No he dicho que me la des, solo que me la prestes.

—Me sentiré hueca, sin algo auténtico que solo me pertenezca a mí. —Solo déjame que la vea. Solo eso. Crap, crap, crap, crap…

—¿Qué quieres encontrar?

—Ya he visto lo que la vida ha hecho contigo. Llevo malgastado un carrete para ver eso. Ahora quiero ver lo que tú vas a hacerle a ella. Quiero ver tu firme determinación de transformar la vida en un sitio mejor. Más justo, más libre, más feliz…

Y entonces, crap, crap, crap, la tímida epifanía de una sonrisa, crap, crap, crap, crap, se le asomó al rostro y lo llenó de luz.

Nueve años después, aquella luz esquiva aún permanecía agazapada en el interior de Carmen aguardando a que alguien supiera hacerla salir de nuevo.

Unos pasos por delante de ellos, un joven disfrutaba de la fiesta del Ritz. No tendría más de veinticinco años. Cada rostro conocido parecía depararle una grata sorpresa, como si estuviera dentro del retablo viviente de Las Meninas y pudiera ver de cerca, por primera vez, en carne y hueso, a la princesa Margarita de Austria rodeada de sus sirvientes. Gyenes le miró con curiosidad. Su ignorante belleza le colmó de envidia.

—Es un corresponsal extranjero recién llegado a Madrid —dijo Carmen al darse cuenta del interés con que le observaba su interlocutor—. Norteamericano. Trabaja en la UPI.

—¡Ah —exclamó Gyenes, en un arranque de nostalgia—, entonces está empezando a descubrir el mundo! ¡Tal vez conozca a una española y se quede aquí para siempre!

Juan Gyenes también había sido corresponsal de prensa en un país extranjero. A los veintisiete años trabajó en El Cairo para el New York Times mientras huía, amedrentado por el auge del nazismo, hacia la costa oeste de los Estados Unidos. Llevaba el origen judío esculpido en la cara y buscaba refugio y promoción profesional en la meca gloriosa de Hollywood, donde otros judíos como él se habían apoderado de la industria del cine. En 1939, durante el rodaje de Las cuatro plumas, Alexander Korda le había descubierto en Sudán ese arte nuevo y extraño de fotografías sucesivas en movimiento continuo. Llegó a Madrid de paso. Y, sin embargo, se quedó para siempre. Lo que le retuvo no fue la luz velazqueña, desde luego. Ni la cordialidad de los gatos, ni el clima benévolo del otoño, ni el cocido de Lhardy. Lo que de verdad le retuvo fue su encuentro con Sofía.

La invocación de Gyenes al amor de su vida atrajo a la sala del Ritz al acompañante del corresponsal americano. Se había quedado rezagado, mientras hablaba amistosamente con viejos amigos, y entró de golpe en el campo visual de Carmen. A ella le desapareció el color de las mejillas. Su cara se ensabanó en un instante. Toda ella se hizo de yeso, o de sal, como les sucede a las mujeres cuando giran la cara para mirar al pasado. Sus ojos, en cambio, se mantuvieron alerta. Miraban directamente hacia él a través de un desfiladero de recuerdos que fueron poblando una memoria de tres décadas.

—¡Ramón! —musitó con un hilo de voz apenas audible.

Cuando Carmen y Ramón empezaron a salir apenas tenían trece y quince años y ninguno de los dos se había perdido un solo día de la infancia del otro.

A los seis años jugaban juntos.

A los siete comenzaron a escindirse del grupo.

A los ocho ya correteaban solos por el campo.

Siempre ellos dos, Carmen y Ramón, el uno para el otro, como dos destinos trazados con un mismo fin.

A los diez años se tumbaban en el suelo a contar estrellas, saltaban olas en la orilla del mar y se adentraban de la mano en la espesura del bosque. Cuando él tuvo la fuerza suficiente para mantener el equilibrio de la bicicleta subió a Carmen a la barra. Con sus dos piernitas de calcetines blancos y bailarinas blancas volcadas hacia el mismo lado, emprendió el viaje al mundo propio que la curiosidad cernía ante ellos.

Poco a poco, la naturaleza fue abriéndose paso a través de extraños deseos que el candor de la adolescencia no acababa de entender. Carmen creía que las mujeres se embarazaban por el pecho. Tuvieron que rellenar con respuestas propias los escrupulosos silencios de sus mayores: la primera erección, la primera regla, el primer beso.

Hasta trenzar un amor insustituible, todo en ellos comenzó a despertarse al mismo tiempo: la sensualidad, el afecto, la ternura y la inteligencia. Y entonces, ¡qué gran paradoja!, a medida que el amor de otros agonizaba en secreto, el de ellos dos se hacía cada vez más fuerte. La pasión de quienes les habían unido sin pretenderlo se apagaba poco a poco, mientras la suya, pública y manifiesta, iba ocupando su sitio.

Sus miradas no llegaron a cruzarse. Gyenes pasó el brazo por debajo del suyo y comenzaron a avanzar lentamente. Dedicaron el minuto de rigor a saludar a la siguiente marquesa, luego a la siguiente, y a la otra. Pero ahora sus caras pasaban por delante como las de los desconocidos en un concurrido paso de peatones. Apenas se fijaba en ellas.

Media hora antes, cuando cruzó la puerta giratoria del Ritz, Carmen habría declarado bajo juramento que su vida había alcanzado un equilibrio perfecto. Las heridas de «la tragedia familiar», como a ella le gustaba denominarlo, habían mejorado con los primeros auxilios del hospital de campaña y ahora estaban a la espera de que el influjo sanatorio del tiempo acabara de cicatrizarlas. Ya ganaba el dinero suficiente para no tener que malvivir en apartamentos prestados, influía en las decisiones del rey y, por si fuera poco, el nuevo presidente del Gobierno acabada de nombrarla jefa de su gabinete. De los veinticuatro nombramientos que la mañana anterior había publicado el Boletín Oficial del Estado, ella era la única mujer, la persona más joven y, de acuerdo al criterio periodístico de El País, la de biografía más extensa. Diez líneas del periódico.

Estudió ciencias políticas y sociológicas y efectuó un curso de estudios hispánicos. Inició su actividad profesional en la Revista de Occidente. En 1965 fue enviada por la Administración francesa a dar clases a Costa de Marfil, donde estuvo tres años. En 1970 ingresó en RTVE como jefe de sección, pasando después a dirigir la secretaría de despacho del director general de Radiodifusión. En 1973 pasó al servicio de relaciones internacionales de RTVE, que llegó a dirigir. Consejera por España de la Unión Europea de Radiodifusión y Televisión. En enero de 1975 solicitó la excedencia y se incorporó a la Telefónica. En las primeras semanas de este año se dedicó a organizar y estructurar el gabinete del ministro secretario general y, después, a asesorar desde el punto de vista cultural en la Delegación Nacional de Cultura, ocupación que desempeñaba en la actualidad.

A los treinta y cuatro años era la mujer más poderosa de la Administración española, y aunque eso no significara demasiado en un mundo dominado por hombres, estaba dispuesta a utilizar ese poder, mucho o poco, para conseguir que el cambio abriera un cauce político por donde pudieran transitar, sin exclusiones de ninguna clase, todas las ideas pacíficas. Incluso las ideas comunistas. Acababa de doblar el primer recodo de un brillante futuro. Y, aun así, ahora se encontraba con que sus pensamientos se remontaban al pasado.

Más que cualquier otra cosa, quería estar sola. Quería apartarse del resplandor de sus propias circunstancias. Quería salir de allí, de aquellas paredes lujosas del Ritz, quitarse el Eisa negro de gasa, ponerse unos tejanos viejos, calzarse unas deportivas blancas y salir a tomar una copa a una terraza de Rosales. O mejor todavía, perderse en el parque del Oeste y buscar la sombra de un cedro del Himalaya por primera vez en quién sabe cuántos años.

De pronto tuvo la sensación de que todas las personas del salón real la estaban mirando. Los fantasmas de los cotillones en casa de la marquesa de Elda se habían puesto en pie y examinaban su rostro queriendo encontrar en él señales del temblor que le hervía por dentro.

—Vamos, te acompaño a la puerta —le dijo Gyenes.

Carmen levantó la vista y le devolvió como pudo la sonrisa de complicidad que le había aflorado en la comisura de los labios.

—Si el tiempo es tan buen autor como algunos dicen, aún tiene que encontrarle a esto el final perfecto. —Comentó, y añadió—: Ya hablaremos otro día, cuando no haya tanto jaleo alrededor.

—De acuerdo.

El centro del salón estaba abarrotado, así que rodearon a la concurrencia y fueron ciñéndose a los pasillos laterales. Las miradas aún le taladraban la cara, como escáneres que quisieran traspasarle la piel y fotografiar la arquitectura muscular de sus emociones. Se sentía interpelada por ellas como si pudieran hablar y le dijesen: «¿Adónde crees que vas?». Y entonces, justo antes de llegar a la salida, una de ellas hizo que se detuviera en seco.

Era él otra vez.

Pero ahora, en la distancia, la estaba contemplando en silencio. Vestía un esmoquin de solapa estrecha y de los ojales de la greca de perlé asomaban botones esféricos bañados en oro. Una paloma de Afrodita de nácar, ensartada sobre un sello de cuarzo, adornaba cada uno de los puños de la camisa. Eran los mismos gemelos que ella le regaló cuando decidieron que iban a casarse, tan solo unas horas antes de que les arrebataran el sueño que habían tejido juntos.

Cuando sus miradas se cruzaron, una corriente magnética las fusionó hasta formar un chorro de luz negra, solo visible en su longitud de onda, y en ese instante ambos quedaron a merced de la ingrávida enajenación de los recuerdos.

Sinopsis de Dejé de pronunciar tu nombre:Siete meses antes de morir, Carmen le preguntó a su prima Soledad mientras paseaban juntas por el olivar del convento de monjas de Arenas de San Pedro:

―¿Crees que podrían enterrarme aquí?

―No puede ser. Aquí está prohibido enterrar a seglares, Carmen.

―He hecho tantas cosas prohibidas en mi vida, prima, que no sé si una más importaría demasiado.

Carmen Díez de Rivera fue una mujer única. Hija de la marquesa de Llanzol, a los diecisiete años tuvo que renunciar a un amor prohibido. Esa herida profunda marcó el resto de su vida. Tuvo una gran relevancia en la Transición, fue jefa de Gabinete de la Presidencia del Gobierno durante el primer mandato de Adolfo Suárez e influyó decisivamente en la legalización del Partido Comunista. Antes de morir de cáncer dictó sus memorias, pero omitió numerosos detalles que han permanecido ocultos.

—————————————

Autor: Luis Herrero. Título: Dejé de pronunciar tu nombre. Editorial: Esfera de libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

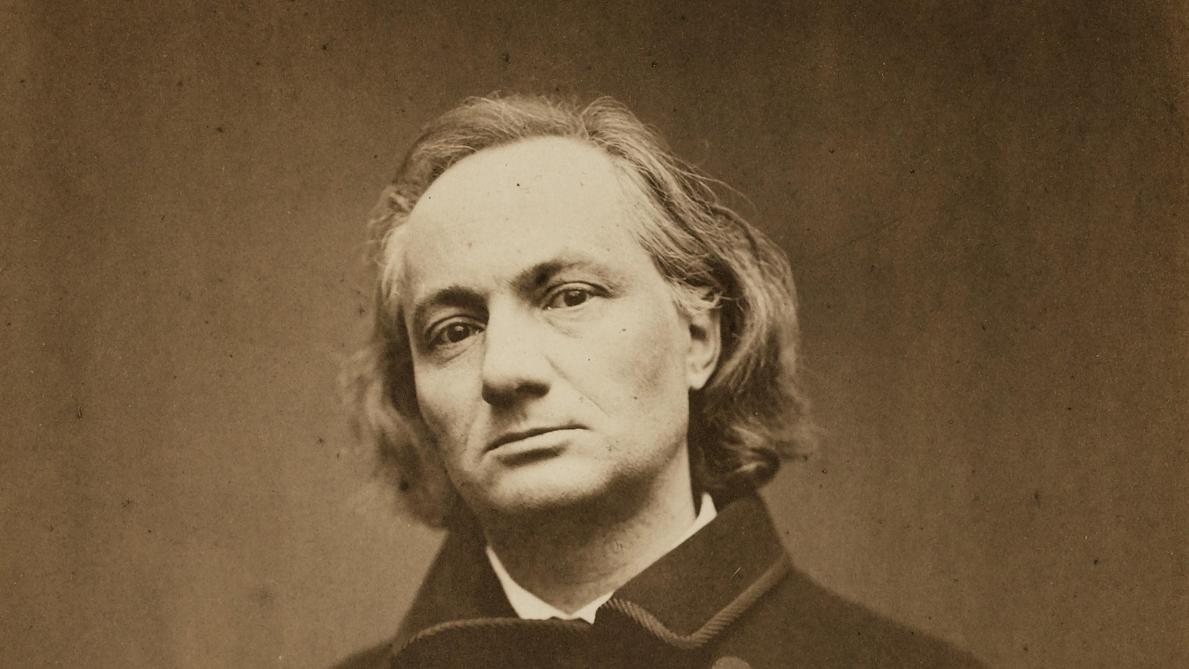

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: