Hay cierta fatalidad en que al Rastro se le llame Rastro, con esa palabra precisamente. Su origen está unido al arrastre de las reses, y alude a la actividad de unos mataderos cercanos. Pero rastro significa también huella.

Las descripciones clásicas del Rastro con las que contamos, desde las de Mesonero Romanos, Fernández de los Ríos y Galdós a las de Baroja, Blasco Ibáñez, Solana, Barea o Gómez de la Serna, son de impresionistas, y ninguna es tampoco sistemática, aunque Galdós y Baroja dieron unas pinceladas muy buenas sobre los personajes humanos que conocieron en el Rastro. Pero en general lo que se ha escrito del Rastro se queda en relaciones históricas someras y otras veces en enumeraciones y casuística circunstanciales, y aunque algunas son acertadísimas y emocionantes como apuntes y retratos, se quedan lejos de lo que a uno le interesa del Rastro, es decir, conocer la razón por la que buscamos en él lo que buscamos, y qué echamos en falta en nuestra vida para ir a buscarlo allí y no en otra parte. De ahí que me sienta ahora como alguien que va a internarse en unas tierras vírgenes mal equipado o equipado únicamente de sentido común y experiencia, que son a todas luces y para lo que me propongo, insuficientes.

Es curioso: para el libro que me gustaría escribir veo que me falta preparación, y aunque lo que decía Pla es gracioso («si quieres saber algo de un asunto, escribe un libro»), vale poco. Pero ¿qué podemos hacer? Empecemos, pues, por lo más sencillo, por describir el campo de batalla.

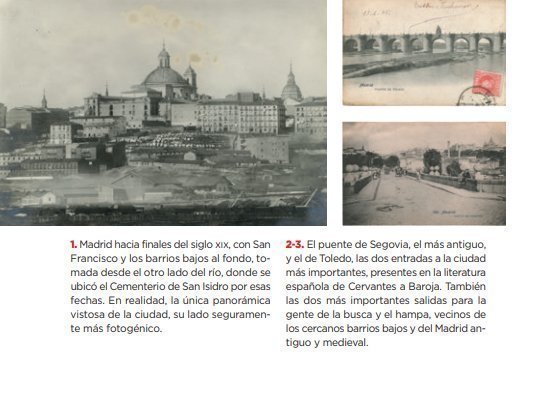

De este río, el hazmerreír de los ríos del mundo, no voy a decir nada chistoso porque ya se han encargado de hacerlo otros muchos escritores, desde Quevedo y Lope a Villarroel y Arniches. Además, todo lo que fluye, aunque sea de la manera en que lo hace ese regato, merece un respeto, e incluso al Manzanares hay que tenérselo también. Conocemos miles de lugares en el mundo, y sin salir de España, que se perecerían por tener un río como el Manzanares, y aun peor. Hay fotos antiguas de ese río en las que se le ve a este sostener su caudal con muchísima dignidad, como un hidalgo pobre. Son fotos preciosas, llenas de vida, de cuando las lavanderas (la madre de Eugenio Noel, la de Arturo Barea) iban allí y ponían a secar las sábanas, y aquello parecía una pacífica flota de galeones. Por las fotos se aprecia la amplitud de las riberas del río, los dedos, más que brazos, que hacía el agua, las islitas con maleza, las charcas estancadas, propicias más a las ranas que a los peces… Algunas mañanas, especialmente silenciosas, todavía creemos oír la flauta del sapo al otro lado de la Ronda de Toledo, interpretando laPastoralde Beethoven. Todo eso, con su vida primitiva, lo hormigonaron en los años ochenta del siglo pasado para hacer la circunvalación de la M-30.Hay tres calles que acreditan la orientación geográfica del Rastro, las dos de Mira el Río (Baja y Alta) y Mira el Sol.

Parece que en el siglo xv, reinando Enrique IV, empezaron a levantarse ya algunas casas por allí, cuando se amplió la cerca (no llegaba a muralla) que incorporó nuevos terrenos a la ciudad. Una reciente asociación de comerciantes, Nuevo Rastro Madrid, acaba de editar unos folletos donde ponen: «Desde 1496». ¿Qué nos cuesta creerlo?

El Madrid antiguo se parecía bastante a una ostra. La perla sería el Alcázar, donde ahora está el Palacio Real, próximo a la bisagra musculosa que abre y cierra las dos valvas. El Alcázar, situado al oeste, sólo podía crecer hacia levante (y de ahí la Puerta del Sol), el terreno llano. Hacia el oeste no podía hacerlo, porque estaba emplazado en un altozano y tenía abajo el río. Primero se construyó una muralla, en tiempo de moros, en el siglo ix, pero cuando hubo necesidad de ampliarla, ya con los cristianos, se recurrió a una cerca que tenía más propósito arancelario que defensivo. Esta cerca se corrió varias veces de sitio hasta el siglo xix, siempre por razones de expansión demográfica.

También existía otro, en el Cerrillo del Rastro, junto a la plazuela del Rastro, en lo que hoy es la plaza de Vara del Rey, dedicado al sacrificio de carneros, hasta que en el siglo xix pasó a ser sólo para ganado porcino, acaso porque se abrió cerca un saladero (¿o fue al revés?). Funcionó hasta los años veinte del siglo pasado.

El que estaba junto a la Puerta de Toledo se levantó en la calle de los Cojos, que vivían en el albergue al que ya me he referido. Hubo una leyenda según la cual, aparte de Cervantes, les socorría una cofradía llamada la Ronda del Pan y Huevo, que les asistía con este sustento a ellos y a los demás pobres. Estas leyendas yo creo que se las inventan los académicos y los canónigos, que eran los que antiguamente tenían más tiempo para ello. Ese Matadero Nuevo se derribó y se levantó otro al lado, que se trasladó dos siglos después a Legazpi, en 1928.

—————————————

Autor: Andrés Trapiello. Título: El Rastro. Editorial: Destino. Venta: Amazon

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: