Una extensa cita de Francisco Umbral abre esta novela y ejerce de declaración de intenciones: hagamos literatura desde todos los rincones del diccionario. Fernando Parra Nogueras presenta a un antihéroe anti-moderno anti-corrección política obsesionado con el sexo y las vidas ajenas, en un periódico de provincias de cuando las provincias tenían periódicos. Una suerte de picaresca freudiana arrastra al lector hacia el sorprendente desenlace.

***

—Lo primero que me ha llamado la atención de tu novela, la verdad, es el sexo. He tenido la sensación de que hacía años, muchos incluso, que no leía escenas de sexo, obsesiones sexuales, referencias a plataformas de vídeo con sus miles de categorías…

—En la remota fase embrionaria del libro, sobrevolaba la idea de escribir una novela erótica con la aspiración, tal vez algo vanidosa, de dignificar un género muy mermado por el adocenamiento de las Cincuenta sombras y demás parentela seudoliteraria. Pero luego conocí a mi personaje, su descreimiento del mundo y de los hombres, su profunda misantropía, y entendí que en sus extravíos sexuales se hallaba en realidad una decidida voluntad de autoenvilecimiento, una consciente penitencia que confirmaba la cada vez más clara convicción del protagonista: que el ser humano, despojado de las grandes palabras, desterrado de la cultura y del arte y del amor, desengañado de esa vocación de trascendencia inoculada por no sé qué demiurgo estafador, despojado de todo eso y consciente de su finitud, el hombre se reduce a su simple condición de carne, a un aquelarre de células. Entonces entendí que el sexo en la novela no iba a desempeñar una función meramente recreativa sino que simbolizaría una regresión a nuestra naturaleza más cierta, y que ese terrible descubrimiento revelado por el instinto cargaría las páginas del libro de un erotismo tóxico, displicente, incómodo y autodestructivo, porque significaría el triunfo de la animalidad anestesiada, del antropoide que somos. Esa revelación chocaría con el decoro higiénico de la sociedad biempensante (y muchas veces hipócrita) inoculando la culpa en el personaje desde los pilares de la moral, una moral que el mismo personaje comprende y que desearía blandir para su propia dignificación pero que nada puede contra el deseo sexual que se le impone como identidad dominante. Al final es una lucha entre el animal y el constructo social de nuestro antropoide domesticado, aquel “mal de Portnoy” que sirvió de título a una novela de Philip Roth. Y me apetecía mucho que esa culpa la experimentase un varón, para romper así con la parcialidad de algunos clichés.

—Otro aspecto que enseguida sorprende de tu novela es el estilo. Podría calificarse hasta de pedante, pero le va muy bien al personaje, y enseguida se le hace —el estilo— muy simpático al lector.

—No creo que mi personaje alcance la categoría del dandy, que es ya de por sí un anacronismo, pero sí comparte con él una forma sofisticada y refinada de entender el mundo. Hay en su construcción una vaga inspiración en Jean Floressas des Esseintes, el personaje creado por Huysmans en À rebours. En ese sentido, el lenguaje forma parte de esa sofisticación, que no es más que un parapeto, un refugio ante la ramplonería que le circunda. Por eso, lenguaje y personaje parecen mimetizarse. No obstante, hay pasajes donde el lenguaje se ensucia cuando la sordidez del argumento así lo reclama. Y esa dualidad estilística interesa en el libro porque refleja también la doble personalidad, siempre en lucha, del personaje. De todos modos, el estilo de la novela es también, aunque solamente en parte, mi estilo. Escribo los libros que, como lector, me gustaría leer. Y el estilo es irrenunciable. Quiero ingresar en las páginas de un libro sabiendo que me encuentro ante un artefacto literario, y para ello necesito aquel extrañamiento del lenguaje que debiera ser siempre el sortilegio que convocase a la literatura. Huyo de la ramplonería y de la sequedad estilística por deferencia al idioma y por respeto al hecho literario en sí mismo, y porque hay un tipo de lector que también reclama el paladeo. Por supuesto, cada libro exige su ponderación estilística, pero siempre hay en mi relación con las palabras aquel vínculo carnal del que hablaba Valente: no puedo evitar cortejarlas, seducirlas, domeñarlas y bailar con ellas. Eso no significa que el estilo deba limitarse al mero catálogo de un repertorio retórico y vacío. Si el lenguaje no está al servicio de un bien mayor, no sirve para nada. Pero la Literatura es la fiesta de la palabra, y a esa fiesta el lenguaje acude engalanado. Por eso han tenido tanta ascendencia en mi escritura autores como Muñoz Molina, con su prosa envolvente y sinuosa; Luis Landero y su elegancia cálida y cervantina; el lirismo del primer Julio Llamazares; el esteticismo y preciosismo formal de Gabriel Miró; la prosa alucinada de José Donoso; el respeto reverencial por el idioma de Galdós…

—La novela se sitúa laboralmente en un pequeño periódico, de provincias, lo que da lugar a situaciones como de astracán, al tiempo que reflejan en cierta medida la decadencia de este oficio, el periodismo, al menos en sus patrones tradicionales. Me interesa que me hables sobre el asunto del periódico, si lo elegiste por algún motivo concreto, y en general sobre escribir desde la provincia.

—Mi relación con los periódicos es tangencial. Colaboro desde hace 11 años con un periódico de provincias, el Diari de Tarragona, en el que mantengo una columna semanal de carácter literario. Pero mi labor se limita a enviar los artículos por correo electrónico. No he tenido, pues, la experiencia de la vida diaria en una sala de redacción, así que el ambiente que describo en la novela es necesariamente ficticio y pergeñado para servir a mis objetivos argumentales. Me interesaba que mi personaje se viera relegado a tareas accesorias para aumentar su desazón. Y también me pareció eficaz el contraste entre la prestigiosa imagen pública del protagonista cuando consigue hacerse con la sección cultural del periódico y la vida disoluta de su vida privada. No sé si habrá muchas diferencias entre la prensa periférica y la de las grandes capitales. Lo que sí valoro es la total libertad que tengo en mi columna para escribir de lo que quiera, sin presiones ni servidumbres a líneas ideológicas concretas, sin reseñas por encargos… No sé si es algo que los periodistas literarios de los grandes medios se podrán permitir siempre.

—Hacia la segunda mitad del libro, y también en su final, se coquetea con ciertas técnicas de confusión del lector (por decirlo, de hecho, sin revelar nada al lector de esta entrevista). ¿Cómo ha sido el proceso de escritura de la novela? ¿Eres de los que saben ese final al que te acercas mientras escribes, o se te fue revelando la estructura al completarla?

—Los recursos de despiste a los que aludes son, en realidad, un homenaje a algunos tópicos literarios usados por escritores como Cervantes, Fernando de Rojas, Poe, Umberto Eco o Cela, entre otros. El lector avezado sabrá reconocerlos. Igual que la última frase del libro es otro guiño al teatro áureo. Me gustan este tipo de homenajes velados y parten de mi respeto reverencial por la tradición literaria, que a veces ha sido sustituida con jactancia por una vanguardia experimental mal entendida. Respecto a si tengo planificado todo lo que va a pasar en mis historias, rotundamente no. A veces no sé si envidiar o compadecer a todos esos escritores que lo tienen todo perfectamente atado. Para mí, cada sesión de escritura es un misterio, los personajes cobran vida autónoma y me llevan por donde quieren, nunca sé lo que va a pasar y soy el primer incauto que queda sorprendido por un giro argumental inesperado. Siempre escribe el otro, no yo. Por eso nunca sé qué va a pasar. Esa magia no tiene precio y es uno de los pocos disfrutes que puede permitirse el escritor durante las trabajosas jornadas de escritura. Con El antropoide ese hechizo llegó incluso con el capítulo final de la novela. Recuerdo que tenía la costumbre de leerle a mi mujer cada uno de los capítulos que terminaba. Cuando le leí el último capítulo, yo aún tenía pensado escribir unos tres capítulos más. Pero al acabar de leerlo, se creó un silencio entre los dos, nos miramos a la cara y nos dijimos: “¡Ese es el final!”. Y, efectivamente, no añadí más capítulos. El mismo libro había tomado, soberano, su decisión.

—Finalmente, como profesor de lengua y literatura en un instituto, me gustaría que me hablaras sobre la relación (sé que es un tema larguísimo, pero algunos apuntes me valen) entre los adolescentes y la literatura, hoy mismo, con móviles por doquier, aplicaciones…

—A la enseñanza de la Literatura le han hecho mucho daño aquellas pedagogías basadas en las fechas, los catálogos de títulos, las enumeraciones de rasgos generacionales, los pormenores biográficos convertidos en hagiografías y tomados como trasunto de las obras, y los inventarios, per se, de figuras retóricas. Por supuesto que hay que conocer muchos de esos detalles, pero la Literatura es, ante todo, sus textos. La lectura guiada de textos en clase, ofreciendo sus claves, ponderando con entusiasmo contagioso los hallazgos estéticos e intelectuales, e imbricando su contenido con la vida real, palpable, convierte a la Literatura en algo vivo que zarandea al alumno y no en un bodegón de naturaleza muerta cogiendo polvo entre las páginas de un manual. Si el alumno se siente interpelado por lo que el escritor le cuenta, dará igual que el texto se remonte a cuatro o cinco centurias antes. ¡Y vaya si los textos interpelan! Por eso son clásicos: por su universalidad y duración perenne, más allá de las lógicas peculiaridades de cada época. Contrariamente a lo que parecen demandar los nuevos tiempos, yo apenas uso las nuevas tecnologías en mis clases. Es la palabra la que debe enseñorearse del aula. Si se consigue eso, no hay revolución digital que pueda competir con la palabra sustanciada, igual que en esas obras de teatro donde el escenario es lo de menos porque la palabra lo llena todo. No me gustan los profesores asidos a su power point.

***

EXTRACTO

A Eduardo le llama entonces la atención un libro que se halla en los estantes inferiores. Se agacha. Es la reconstrucción del Cantar del cerco de Zamora, de Carola Reig, a través de prosificaciones cronísticas. Eduardo, que es un apasionado de la épica, lo toma con especial veneración. Pero justo en el momento de retirar el volumen, de repente, entre los huecos que dejan las sucesivas estanterías, una epifanía impresionista, una falda blanca que relampaguea un instante tres o cuatro pasillos más allá, proyectando su albura entre la celosía de los libros conforme desplaza su vuelo vaporoso, el rayo de luna de Bécquer entre la fronda. Desde su posición ha podido atisbar, un segundo, el remate de la falda, ábaco breve del que surgen dos espléndidas columnas dóricas no sabe aún de qué templo, Eduardo, que ha dejado el libro de Carola Reig abandonado en el suelo, cuclillea de forma ridícula por el corredor sin perder de vista los destellos que la falda bosqueja entre los huecos vacíos. Decide cambiar de pasillo hasta parapetarse tras el contiguo al de ella. Es el inhóspito número 738. Entre aquellos tomos se siente extraño, como si lo hubiera colocado de repente en un país extranjero del que no conociera el idioma, sus habitantes hoscos e indiferentes, y sin plano para orientarse. En el pasillo, una señora enjuta de cara agria hojea uno de aquellos libros heteróclitos. Tres metros a su izquierda, Eduardo, que ha vuelto a su posición acuclillada a la altura de la última balda, disimula que presta interés a Valdemorillo y su actividad cerámica.

—————————————

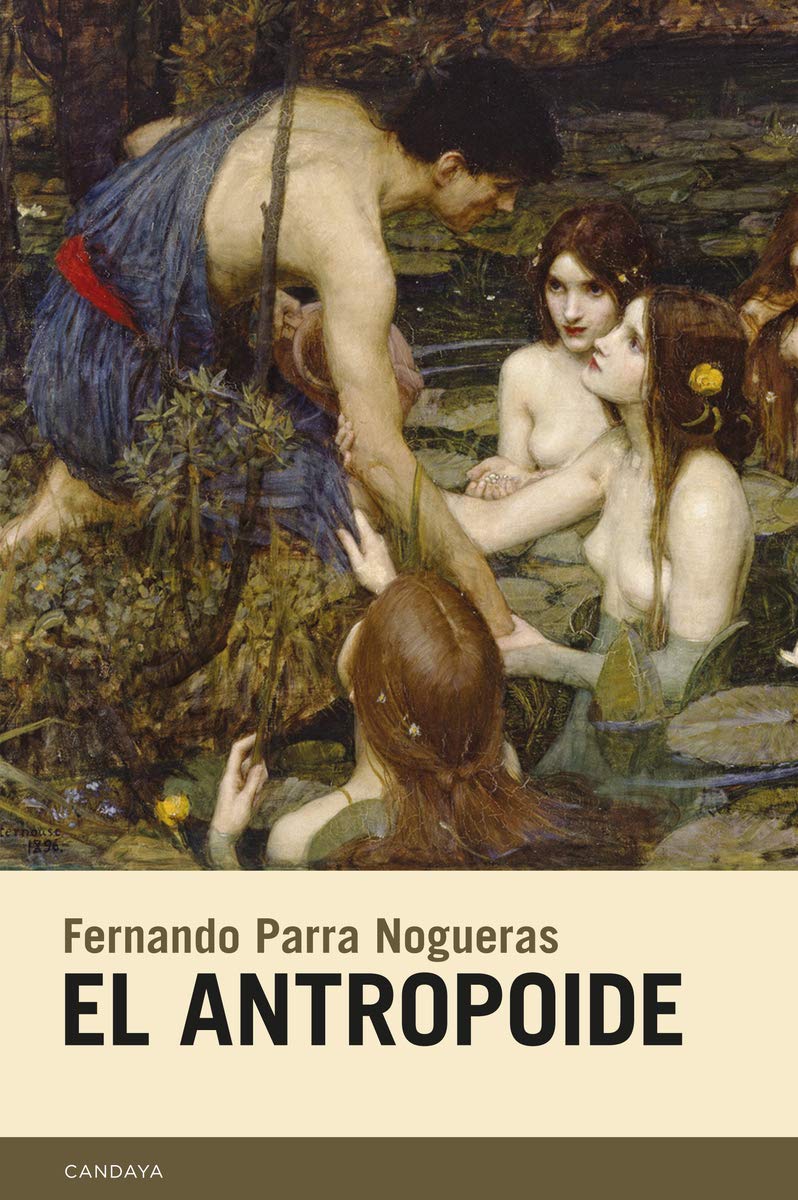

Autor: Fernando Parra Nogueras. Título: El antropoide. Editorial: Candaya. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

-

Cinco poemas de José Naveiras

/abril 29, 2025/Este poemario es una panorámica que refleja la convivencia del ser humano con el medioambiente; una mirada imaginaria y cruda que nos aporta la naturaleza y el colapso al que se acerca. Los bosques y ríos habitan sus lugares en colores imposibles para otorgarles una voz escombraria, llena de imágenes reconocibles por la realidad a la que sometemos a nuestro planeta. En Zenda reproducimos cinco poemas de De lo que acontece a la orilla del caudaloso río que atraviesa nuestra ciudad (Ya lo dijo Casimiro Parker), de José Naveiras. ***** Acontecimiento II Los perros rojos siempre observan el norte, desde…

-

Una historia real en la ficción

/abril 29, 2025/Esta es la historia de un niño de diez años que sobrevive a las ausencias y descubre el mundo por sus propios medios, que relata la dificultad de convivir con las restricciones, las amenazas y la tradición de amistades impostadas en una sociedad anclada en casi 40 años de dictadura militar. En este making of Robertti Gamarra reconstruye el origen de Secreta voluntad de morir (Huso). ***** Los sucesos que describe Secreta voluntad de morir tienen mucho que ver con eso. El trasfondo de la historia, la muerte del general Anastasio Somoza Debayle (ex presidente de Nicaragua) en Asunción, Paraguay,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: