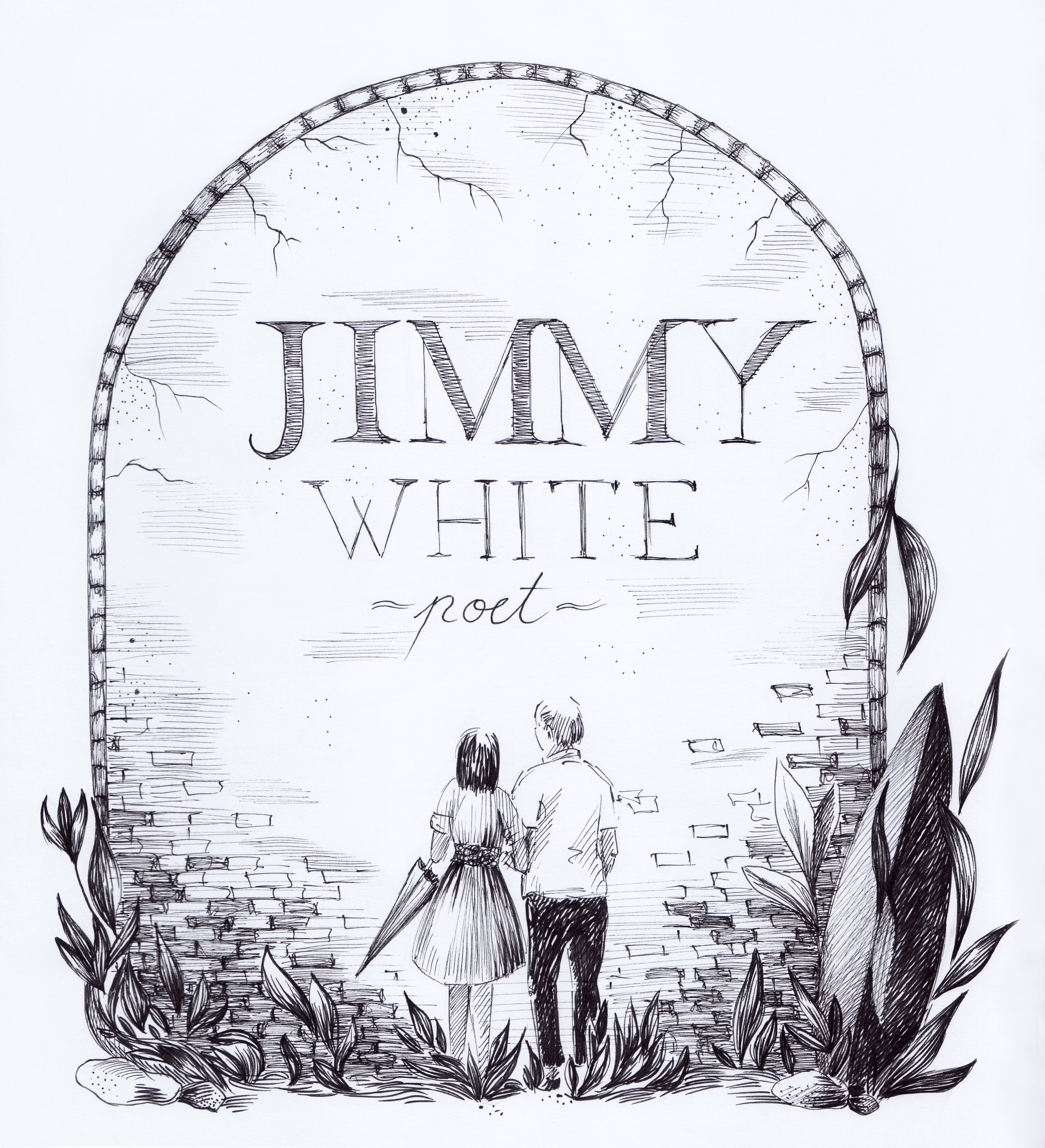

Ilustración: Norra Danciu

Las aventuras de Piero llegan a su fin de momento. Su primera libreta en Roma agota la última página. ¿Qué pasará con Lionetta? ¿Y con Jimmy White?

5

Al sábado siguiente por la mañana, poco antes de la hora programaba para la visita a la pirámide de Cayo Cestio, la tabla de surf ya lucía nueva en el recibidor, la había recibido la tarde anterior. Ante Lionetta debía dar la imagen de ser un hombre de acción, alguien como su padre, el signore Antonio, automovilista y boxeador. A las mujeres les gustan los hombres con planes, las emociones, la risa… —pensó Piero, que había preguntado ya en la tienda dónde surfear en las proximidades de Roma.

Salió de casa a las diez menos cinco. No quería que le sobrase tiempo y tener que esperar de pie fingiendo mirar el móvil, como hace toda la gente hoy día.

El caso es que cuando llegó la vio con un vestido, esta vez blanco, y una pamela con una cinta azul terminada en un gran lazo. En su mano llevaba una sombrilla para protegerse del sol.

—¡Qué alegría verte! Veo que has podido dejar a tu padre… —exclamó Piero, inoportuno. La preocupación, o el remordimiento, empañaron el rostro de ella durante unos segundos.

—Sí…

—¿Entramos? —preguntó sin más preámbulos, delatando su timidez.

Lionetta había abierto la sombrilla mientras aguardaban al empleado de la pirámide, ese señor próximo a la jubilación que había atendido a Piero la semana anterior. Tenía el pelo y el mostacho grises como el pelaje de una rata, la piel aceitunada por el sol y vestía un raído traje marino.

—¿Tenían reserva, verdad? Bienvenidos. Pasen, pasen, por favor.

Siguieron al hombre a través del pasillo conducente a la cámara sepulcral, una estancia abovedada de unos veinticinco metros cuadrados, con una altura de cuatro metros.

—He estado leyendo sobre Cayo Cestio antes de venir —susurró ella—. El linaje de los Cestios dejó dos monumentos en Roma: esta pirámide y el puente Cestio. Leí que era de origen plebeyo, no patricio. Fue importante uno de sus herederos, Mesala Corvino, que tuvo un círculo literario y fue escritor él mismo. Apoyó a Ovidio, entre otros. Hubo un rey húngaro renacentista con una fascinante biblioteca llamado Matías Corvino. Se llamó Corvino porque pretendía ser descendiente de ese Mesala Corvino. No sé si estos datos te servirán de algo…

—Sí, claro, me encantan la Historia y los personajes olvidados…

—El hecho de que fuera de origen plebeyo y el tamaño de la pirámide me hacen pensar en mucho dinero y cierto complejo de inferioridad —continuó Lionetta.

—Es curioso, yo había imaginado que sería un patricio, un senador quizá, a juzgar por la pirámide.

—En el siglo I las tumbas estaban fuera de las murallas de de Roma. Lo primero que contemplaba un caminante al llegar era la ciudad de los muertos. Luego cruzaba la puerta y llegaba a la ciudad de los vivos.

—¿Cómo crees que haría su fortuna? ¿Qué relación pudo tener con Egipto para construir una pirámide? —preguntó Piero.

—Entre los romanos, el ascensor social funcionaba. La gente podía hacerse rica y subir peldaños. Había muchos esclavos liberados o descendientes de esclavos que triunfaban y hacían fortuna. Seguramente eligió la pirámide porque tenía negocios en Egipto o porque ejercía algún cargo en Nubia. Fue pretor, que era una magistratura muy importante, el paso previo para llegar a cónsul. Debió de tener mucho dinero y contactos para pagarse las campañas electorales. Su currículo dice que fue miembro del colegio de los Epulones. Se ocupaban de los banquetes públicos en las celebraciones religiosas. Eso también indica dinero…

—¿Y cómo proteger la tumba de los saqueadores? En una página web he leído que Cayo Cestio fue enterrado con su tesoro, que quizá todavía se encuentre en una cámara secreta… Aunque tal vez esto último sea novelesco.

Habían salido ya al exterior y ella volvió a abrir su sombrilla azul.

—Lo de los saqueadores de tumbas era bastante inevitable. La familia del finado colocaba alguna maldición contra los sacrílegos ladrones y esperaba que funcionase, pero, por supuesto, no funcionaba. Olvídate de cámaras secretas a lo Tutankhamon.

Lionetta sonrió de nuevo. El guarda, que había permanecido callado, habló de pronto. Su mostacho de rata se movía al tiempo que sus labios.

—Señorita, disculpe, pero no he podido evitar oírla. No debe desdeñarse la hipótesis de la cámara secreta y el tesoro. ¿Acaso no ocurren cosas más increíbles cada día?

—Bajo ese punto de vista debo admitir que está usted en lo cierto —bromeó Lionetta en todo profesoral, y los tres rieron.

Piero y ella continuaron caminando lentamente por la via Rafaelle Persichetti. Pasaron por delante de la puerta del cementerio Protestante y entraron dentro. “Quiero enseñarte la tumba de Jimmy White”, dijo él, y la llevó hasta el desconocido poeta fallecido en 1822.

—Todo el mundo se interesa por las tumbas de Keats y de Shelley, pero a mí me gusta esta, aunque no he logrado saber nada del personaje, por más que he mirado en internet…

—¿Vas a pedirme que investigue de nuevo? Estoy un poco liada… —ironizó Lionetta, algo aburrida.

Él la aferró de los hombros sin previo aviso y la besó en los labios. La pamela cayó al suelo y rodó entre las tumbas por efecto de la brisa. Las manos de él subieron de los hombros al cuello y simularon ahogarla suavemente. Ella no hizo demasiado esfuerzo por desasirse hasta que, pasados unos segundos, se separó y lo miró a los ojos.

—Piero… ¿se te ha ido la olla?

—Te iba a invitar a conocer mi casa, que está justo enfrente, pero imagino que ya no querrás venir… —la miró con pesadumbre cómica.

—¡Pues hombre!, no sé, la verdad es que da miedo —respondió Lionetta, tratando de evitar la sonrisa.

Cual personaje de vodevil, Piero prometió no cometer ninguna salida de tono, hasta que ella finalmente accedió. Nada más entrar, miró la tabla de surf sin desembalar y él le contó la historia del surfer californiano Jimmy White, con quien pensaba contactar a través de Facebook para visitarlo en un lugar de España llamado Tarifa, a donde acudiría para aprender ese deporte.

—Veo que tienes planes… —dijo ella. La pamela y la sombrilla se habían quedado sobre la mesa del recibidor cuando accedieron al jardín—. Qué bonito, me encanta…

Pero cuando él la invitó a almorzar declinó la invitación. Debía volver con el signore Antonio, que ya andaría nervioso preguntando por su Lionetta.

—¿Podría invitarte a almorzar otro día…?

—Ya hablaremos…

De modo que Piero tuvo que almorzar solo unos espaguetis al pesto, con medio litro de chianti frío en una botella de cristal. Cuando terminó de comer llevó el plato sucio y la botella vacía a la cocina y paso una vez más por delante de las fotos familiares. Mareado por el vino, pensó que sus espíritus lo rodeaban y lo miraban en silencio, al igual que los fantasmas de Keats y de Shelley, de Jimmy White, poeta; del pretor Cayo Cestio, cuya pirámide hortera recubierta de mármol hacía que hoy fuera recordado.

Pero al cabo, ¿qué importaba ser recordado? Daba igual serlo que no serlo; daba igual ser John Keats que Jimmy White; incluso daba lo mismo estar vivo que muerto, con tal de ser una conciencia, una conciencia encerrada en un cuerpo o una conciencia sin cuerpo, en la levedad del aire. ¿Qué más daba?

Se sentó de nuevo en la mesa del comedor, sacó su libreta del bolsillo y comenzó a apuntar lo que le había sucedido ese día. Pero al llegar al beso, las hojas del cuaderno se terminaron: ya no podía escribir más.

¿Qué haría a partir de ahora? Resolvió comprar una segunda libreta. En ella quizá contara nuevos encuentros con su amiga, con la que tal vez acabaría casándose. No pudo evitar imaginar al signore Antonio de chaqué, ejerciendo de padrino desde su silla de ruedas. También pensó en la pirámide, y se evocó a sí mismo descubriendo la cámara del tesoro de Cayo Cestio. Otra posible continuación de la librera serían sus estancias en Tarifa, donde, a buen seguro, bebería jerez frío con Jimmy White, bajo un hangar repleto de tablas de surf, mientras ambos escuchaban el silbido del viento o el rumor de las olas del Atlántico frente a las costas del vecino Tánger. Y quizá, mientras invernaba despreocupado en Tarifa, sus primos Stefano, Simona, Paolo y Alessandra conspiraban contra él e impugnaban el testamento, lo demandaban ante los juzgados de lo civil, o planeaban acabar con su vida del modo más siniestro para quitarlo de en medio y quedarse con la herencia de la tía Fabrizia…

Pero todo lo anterior, si ocurría realmente, si llegaba a escribirlo, sería ya en su segunda libreta.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: