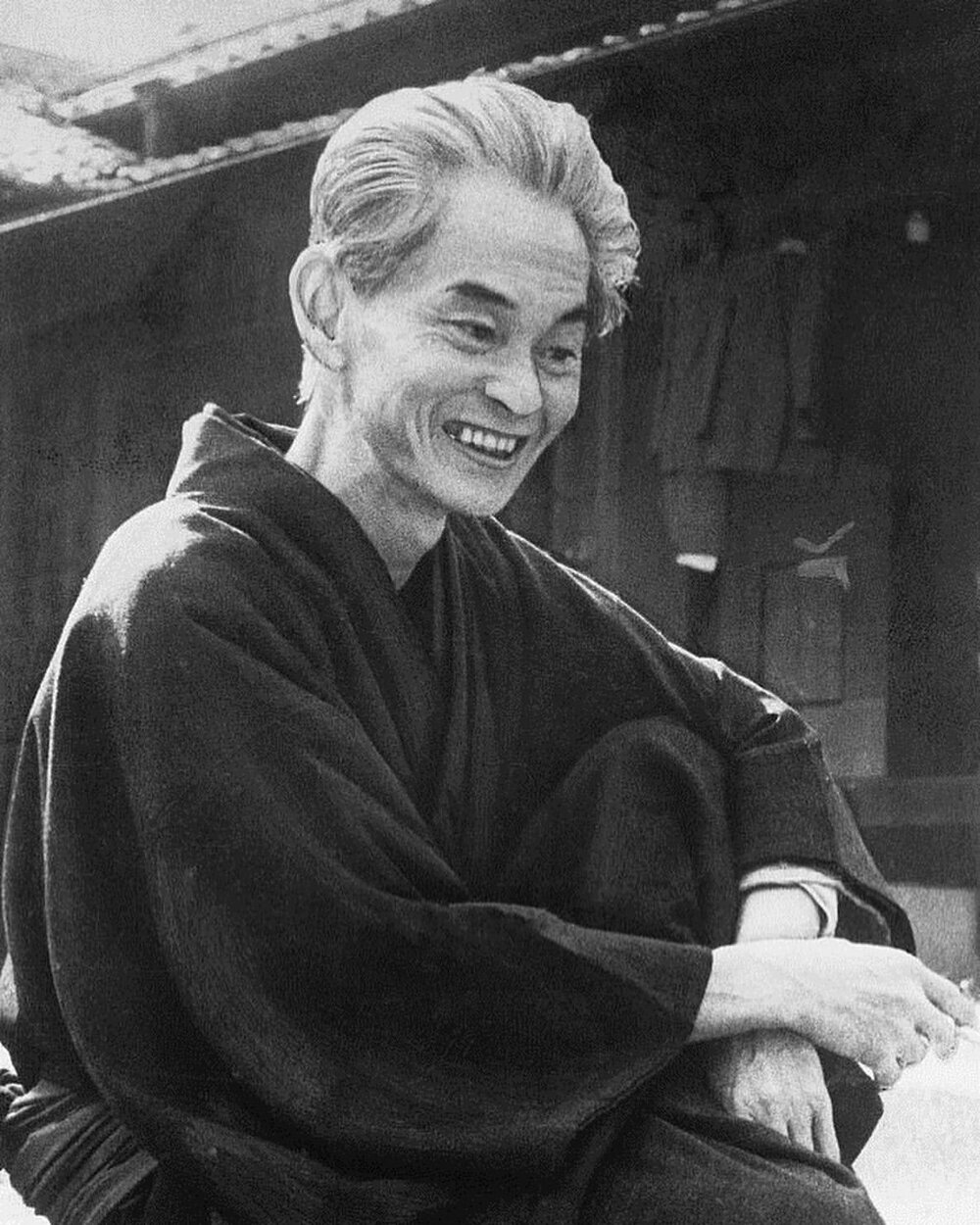

Yasunari Kawabata recorre la biografía de una mujer a través de su relación con los rostros de los demás.

Rostros, un cuento de Yasunari Kawabata

Desde los seis o siete años hasta que tuvo catorce o quince, no había dejado de llorar en escena. Y junto con ella, la audiencia lloraba también muchas veces. La idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida. Para ella, las caras se aprestaban a llorar indefectiblemente, si ella estaba en escena. Y como no había un solo rostro que no comprendiera, el mundo para ella se presentaba con un aspecto fácilmente comprensible.

No había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tanta gente en la platea como esa pequeña actriz.

A los dieciséis, dio a luz a una niña.

—No se parece a mí. No es mi hija. No tengo nada que ver con ella —dijo el padre de la criatura.

—Tampoco se parece a mí —repuso la joven—. Pero es mi hija.

Ese rostro fue el primero que no pudo comprender. Y, como es de suponer, su vida como niña actriz se acabó cuando tuvo a su hija. Entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba, y desde donde hacía llorar a la audiencia, y el mundo real. Cuando se asomó a ese foso, vio que era negro como la noche. Incontables rostros incomprensibles, como el de su propia hija, emergían de la oscuridad.

En algún lugar del camino se separó del padre de su niña. Y con el paso de los años, empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre.

Con el tiempo, las actuaciones de su hija hicieron llorar al público, tal como lo hacía ella de joven.

Se separó también de su hija, en algún lugar del camino. Más tarde, empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo. Unos diez años después, la mujer finalmente se encontró con su propio padre, un actor ambulante, en un teatro de pueblo. Y allí se enteró del paradero de su madre.

Fue hacia ella. Apenas la vio, se echó a llorar. Sollozando se aferró a ella. Al hallar a su madre, por primera vez en la vida lloraba de verdad.

El rostro de la hija que había abandonado por el camino era una réplica exacta del de su propia madre. Sin embargo, ella no se parecía a su madre, así como ella y su hija no se asemejaban en nada. Pero la abuela y la nieta eran como dos gotas de agua.

Mientras lloraba sobre el pecho de su madre, supo qué era realmente llorar, eso que hacía cuando era una niña actriz.

Entonces, con corazón de peregrino en tierra sagrada, la mujer se volvió a reunir con su compañía, con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija, y contarles lo que había aprendido sobre los rostros.

-

Ecos que el tiempo no acalla

/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…

-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin

/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)

-

Gombrowicz: La escritura imperecedera

/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…

-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva

/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: