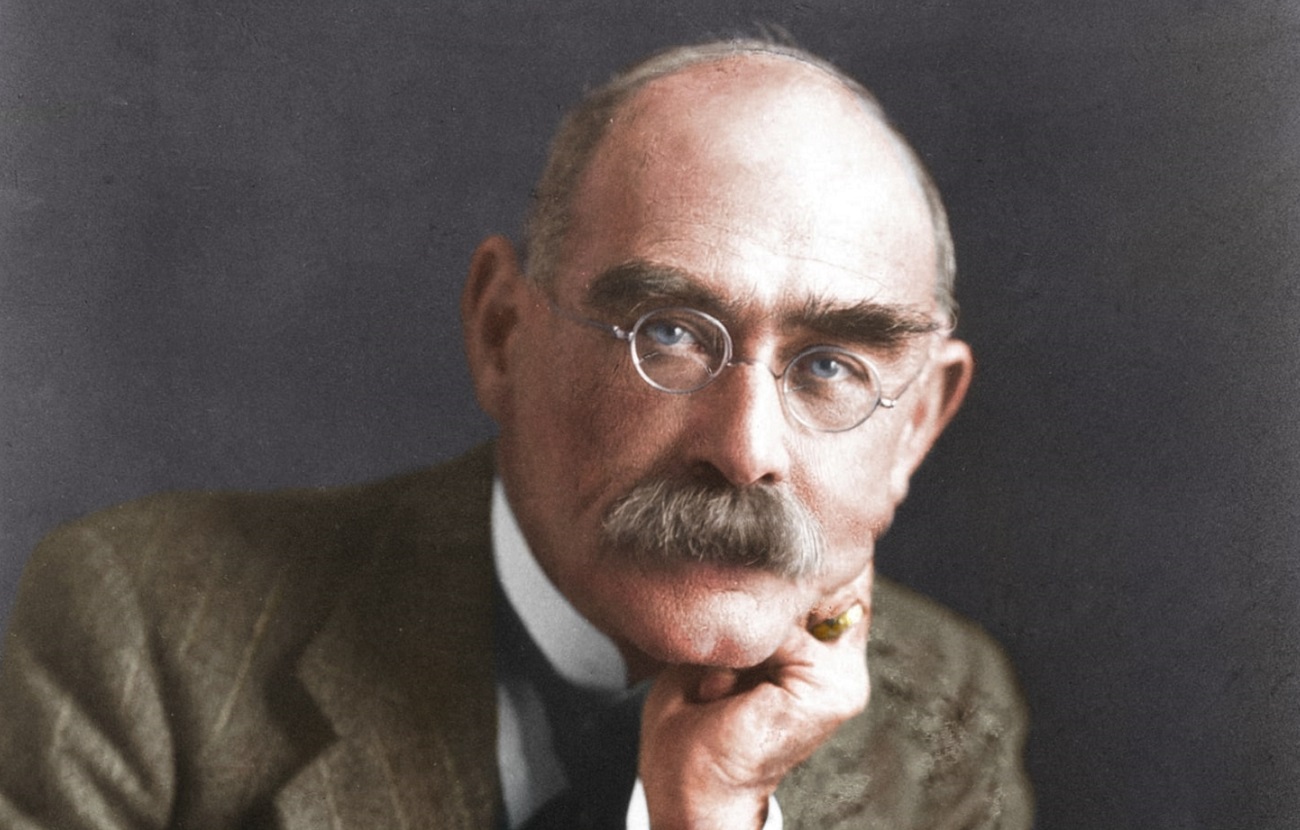

Otro 18 de enero, el de 1936, hace hoy 87 años, Rudyard Kipling acaba de cumplir los 70 —nació en Bombay en 1865— y se enfrenta a su último trance. Ha padecido varias úlceras de duodeno. Una de ellas le provocó la hemorragia intestinal, sufrida el pasado día doce, que le ha llevado al hospital de Middlesex (Londres). Una vez allí, requirió cirugía. ¿Cómo la enfrentaría un autor que había escrito un Himno al dolor físico? En cualquier caso, la intervención fue en vano. Tras seis días de agonía, la úlcera ha acabado por perforarle la cavidad abdominal.

Pero esta vez sí es verdad. Ya ha exhalado su último aliento. Se encuentra en esa luz prodigiosa, que —según dicen los que han vuelto de ella— nos aguarda a todos como colofón al último trance. Seguro que escucha los versos de If, el más famoso de sus poemas: “Si te mantienes en tu puesto con la cabeza fría, / cuando a tu alrededor todos la pierden / Si tienes en ti mismo una fe que te niegan”, podría ser una paráfrasis de sus tres primeros versos.

Dicen que ese instante último, sublime, cuando la vida abandona nuestro cuerpo, es como una de esas elipsis de las películas antiguas en que, empero su brevedad, tienen cabida todos los momentos estelares de nuestra existencia. Se suceden una detrás de otra, a un ritmo vertiginoso pero legible perfectamente, las imágenes postreras. Tiene que ser así, pues es la última vez que vamos a evocar todos nuestros recuerdos. Puesto a ello, la primera de esas imágenes señeras habría de devolver a Rudyard —extraño nombre que obedece al lago de Stafforedshire donde dos años antes de su alumbramiento se habían conocido sus padres— a su infancia en Bombay. Siendo como fue el hijo de un sahib, nunca le faltaron criados nativos para satisfacer sus caprichos.

Tampoco hace falta ser el doctor Freud para concluir que es en esos primeros años dichosos donde hay que buscar el origen de su amor al imperio. Ahora bien, nunca quiso ser nombrado uno de sus caballeros. Como también rechazó la Orden del Mérito del Reino Unido. Declinó hasta los laureles del Premio Nacional de Poesía que le fue concedido en 1895. Sólo aceptó el Nobel en 1907. Fue el primer inglés en recibirlo y el más joven de todos los autores que hasta entonces lo habían merecido. Sin embargo la ceremonia de entrega debió de ser muy triste, ya que coincidió con la muerte del rey de Suecia, y Estocolmo estaba de luto riguroso. “Si tropiezas con el Triunfo, y el Desastre, / y a los dos impostores tratas de igual manera”, leemos en If avanzando en sus estrofas…

La dicha de la India se acabó cuando, con tan solo seis años, sus padres le enviaron a él y a su hermana Trix a la metrópoli. Ya en Portsmouth, su infancia —sostiene Marías— cobró una dimensión dickensiana. Pasó así de toda la plasticidad y el embrujo de aquel mundo, donde nunca le faltó un nativo para satisfacer sus caprichos, a los rigores con que el imperio educaba a sus futuras élites, ya en el colegio de Eton, ya en la “Casa de la Desolación”, donde al parecer le despertaban a golpes. Así llama el poeta del imperio al primer domicilio inglés que dispusieron para él sus padres, en Algo de mi mismo, texto póstumo —llegará a las librerías en 1937— y autobiográfico. Ante este panorama, no es de extrañar que el pintoresquismo de la colonia sea también su principal materia literaria. Ochenta y siete años después de muerto, aun sigue siendo uno de los autores en lengua inglesa más leído. De hecho, el inglés puede referirse como la lengua de Kipling y raro es que haya alguien que no sepa que se está diciendo.

Lo que es tan seguro como que todos nos hemos de ver en ese mismo trance es que en breve, cuando el ataúd que guarde los restos de Rudyard Kipling sea cubierto con la Union Jack e incinerado, la urna con sus cenizas será depositada entre las de Charles Dickens y Thomas Hardy, en el Poets’ Corner de la Abadía Westminster. Ya en vida, que en buena lógica a lo escrito en If mostraba la misma actitud, siempre se sintió muy a gusto con la dignidad de ser el poeta del imperio. Sólo el estadounidense Mark Twain osó responder a la exaltación colonialista de su colega inglés en La carga del hombre blanco (1899) —por cierto, una loa a la victoria norteamericana en la guerra hispano-estadounidense— con un ensayo satírico titulado To the Person Sitting in Darkness. Publicado en la revista North American Review en febrero de 1901, en aquellas líneas rechaza su antiguo afán imperialista y elogia el levantamiento de los bóxers en China.

William Faulkner y Marcel Proust se quedaban con el que quizás sea su cuento más conocido, El hombre que iba a ser rey (1888). Son tantos los escritores que hablaron, hablan y hablarán de él que nadie diría que Kipling nunca escribió ni dijo nada en público de ningún colega. Fue amigo de Henry James y de Arthur Conan Doyle. Pero a mí se me antoja más afín a Henry Rider Haggard. Según se cuenta, se cambiaban impresiones mutuamente sobre sus argumentos.

Si se me permite una opinión personal entre tanta grandeza, humildemente diré que yo me quedo con La extraña cabalgada de Morowbie Jukes, uno de los relatos que suceden a las ediciones al uso de La marca de la bestia (1890). Se me antoja más en la línea del gran Algernon Blackwood que en las loas al imperio. Cuenta la historia de un tipo que cae junto a su caballo a una suerte de leprosería habilitada en una gruta del subsuelo, donde permanecen confinados los enfermos, y allí se encuentra con uno de sus antiguos lacayos.

“Si llenas el minuto inexorable y cierto / de sesenta segundos que te lleven al cielo… / Todo lo de esta Tierra será de tu dominio/ y mucho más aún: serás hombre, hijo mío”, puede que los últimos versos de If resonasen en la última evocación de su autor, antes de elevarse a la gloria de las letras y de su imperio. Así se escribe la historia.

You’re a better man than I am, Gunga Din.

Creo que hay un conflicto, persistente, insistente, de tiempos verbales.

“La extraña cabalgada de Morowbie Jukes” es, como muchos cuentos de Kipling, extraordinario, y antecedente manifiesto de otro cuento maravilloso, “El inmortal”, de Borges.