El príncipe de Calatrava, prisionero en una estrecha habitación, se paseaba con ansiedad de un extremo a otro. La celda estaba amueblada con una maciza mesa y dos pesados taburetes de madera. El suelo cubierto de esteras rudas y espesas. Todo ruido moría allí. El silencio reinaba en derredor. Un crucifijo, toscamente tallado, estaba clavado en el muro del hueco de la ventana abovedada que iluminaba la pieza. Aparte de esta imagen de resignación y misericordia, nada adornaba las paredes. Era una celda fría y triste. Se podía decir con razón que servía de antesala de la muerte; era la antecámara de la tumba. La ventana en ojiva era muy alta y estaba cuidadosamente guarnecida de barrotes de hierro. Todo intento de fuga se estrellaba allí.

En el momento en que Ruy López se presentó ante el duque los rayos del sol bañaban la habitación del condenado. Era una ironía amarga para el que no volvería a verlo más. El duque saludó al nuevo padre de la Iglesia con notable cortesía. Los dos se miraron y con sus miradas cambiaron miles de palabras que solamente ellos podían comprender. Ruy López sentía todo lo que su misión tenía de penoso y el duque lo advirtió. Ambos habían tenido el mismo pensamiento: que en esta condena de uno de los principales favoritos del rey, había una vida inocente amenazada; por lo tanto, las pruebas del crimen imputado al duque eran graves. Una sobre todo: la que consistía en un despacho escrito por su mano a la corte de Francia, y por el cual revelaba el proyecto de hacer asesinar a Felipe II. Esto era más que suficiente para condenarle. Don Guzmán, seguro de su inocencia, había guardado un riguroso silencio ante sus jueces, y al no rechazar verbalmente la acusación la pena de muerte inflingida a los traidores se había pronunciado contra él. Al escucharla, Don Guzmán no palideció ni estremeció. Haría frente a la tempestad y desafiaría a la muerte. Esta hora última no le asustaba, y escuchaba fríamente la llamada que le hacían las parcas con voces roncas e inexorables. Si su ceño estaba fruncido, su paso precipitado y su aliento entrecortado era debido a que pensaba en su dulce prometida doña Estela, que ignoraba su condena y le esperaba en su castillo de torres almenadas a la orilla del Guadalquivir. Si enflaquecía ante este instante fatal era porque su amor se le aparecía en sueños y su corazón latía con violencia, haciéndole olvidar todo para no pensar más que en aquella a quien amaba.

Don Ruy López no había entrado solo. Calavar estaba a su lado y fue él quien tomó la palabra para anunciar al duque la respuesta del rey y la decisión que el monarca había tomado. Ruy López confirmó las palabras del verdugo, y el duque, lleno de fervor y respeto, se arrodilló ante el nuevo obispo pidiéndole su bendición. Después, sin moverse, se volvió hacia Calavar, y con gesto imperioso, que reflejaba autoridad y desprecio, le despidió diciendo:

—En tres horas estaré a tu disposición. Calavar obedeció, y duque y obispo quedaron frente a frente. Don Ruy López temblaba, mientras que el aspecto de Don Guzmán era tranquilo y sereno. Tomó la mano del obispo y la estrechó fuertemente. Se hizo una pausa, después de la cual el duque tomó la palabra

—Nos hemos encontrado en circunstancias muy difíciles-dijo sonriendo.

—Es cierto —balbuceó Ruy López, que pálido y acongojado, más parecía un condenado que un confesor.

—Mucho más felices —repitió el duque, como distraído y dejándose llevar por sus recuerdos.

—¡Recordáis que, en presencia de Felipe y de la Corte, cuando vos jugabais vuestra gran partida con Pablo Boy, “el siracusano”, el rey se apoyó sobre mi brazo derecho ?

Afectado por estos recuerdos, que no traían a la memoria de Ruy López más que una ilustre derrota, y por el tono melancólico que el duque ponía en sus palabras, e intentando hacer un esfuerzo, López respondió:

—Esos, hijo mío, son lamentos inútiles. No perdáis vuestro tiempo en vanas palabras. Empleadlo en poneros en paz con el cielo, ya que el cielo se digna escucharos. Los Santos Oficios esperan que nosotros purifiquemos vuestra alma de sus manchas y que la preparemos para el supremo cambio.

—Cambio, en efecto, —exclamó el duque, sonriendo ante esta exhortación

Se levantaron: el aspecto de Don Guzmán era tranquilo y resignado; faltaba aún una hora.

—Esta espera es horrorosa -exclamó el duque

—¿Por qué no acabar de una vez con este sufrimiento?

El condenado se paseaba en la celda. Su mirada, vuelta hacia la puerta, parecía llamar a Calavar y a sus auxilios. La agonía comenzaba y la firmeza del duque en la prueba ante el suplicio se debilitaba en la espera. Ruy López había cumplido su misión. Debía pasar esta hora con el prisionero, pero las exhortaciones habían terminado. El alma estaba purificada. El padre volvía a ser hombre. Ante la exclamación lanzada por Don Guzmán, y viendo la palidez de su mirada, comprendió que los pensamientos destrozaban esa naturaleza tan fuerte, y que la hora que aún faltaba terminaría con él antes que el verdugo. Pensó: “Nada atraerá a su espíritu trastornado. ¿Qué se le puede ofrecer a un hombre que va a morir en tan breve tiempo? Para un condenado la flor no tiene perfume, la mujer no tiene sonrisa”. El digno obispo buscaba en vano, cuando una idea súbita cruzó por su cerebro:

—Si una partida de ajedrez no es demasiado profano…, dijo tímidamente.

—¡La idea es excelente!, —exclamó Don Guzmán

—Volveré de nuevo a la tierra por lo original de la proposición. Sabio obispo, la idea es luminosa. Una partida de ajedrez de despedida con vuestro alumno preferido.

—Eso fue hace largo tiempo, porque ahora habéis pasado a ser maestro, y mi placer más grande es haberos podido dar antaño algunas lecciones.

—Pero, ¿y con qué ajedrez, amigo?

—Siempre llevo conmigo mi instrumento de guerra, —dijo, sonriendo, Ruy López.

Luego, acercando dos taburetes, puso sobre la mesa un juego de ajedrez diminuto-. Que nuestra señora me perdone —dijo— pero algunas veces me entretengo examinando una combinación de ajedrez en el confesionario.

—Bueno, allí los problemas ya están resueltos —dijo el duque riendo.

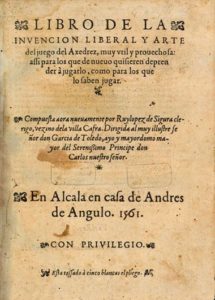

Las piezas estaban dispuestas; los jugadores se sientan y los dos caballeros, uno temporal y el otro espiritual, se enzarzan en seguida en las intrincadas combinaciones del juego y del cual no hemos podido encontrar más que las primeras jugadas que a continuación transcribimos, y que son conocidas como el Gambito López. El resto de la partida se ha perdido hasta la posición que damos más adelante. Es una pérdida deplorable, sin duda, pero menos extraordinaria y menos desgraciada que la jugada por López y Boy, “el siracusano”, ante toda la Corte de España y que fue un acontecimiento con resonancia en toda Europa. Este último obtuvo grandes favores de Felipe II. (1)

La partida de la que hablábamos debió ser muy bella. En cuanto a ésta se puede suponer que Ruy López puso en juego toda su generosidad para con el condenado, y es por eso sin duda que no nos ha sido transmitida más que en fragmentos. La totalidad de ella no ha sido digna de la posterioridad.

Después de echar a suertes correspondió a Ruy López las blancas, y la partida comenzó así:

Blancas: Ruy López de Segura

Negras: Don Guzmán, duque de Medina Sidonia

1 e4, e5 2 Ac4, Ac5 3De2,d6 4 f4,Cc6

Las emociones de los dos jugadores eran bien diferentes. Ruy López jugaba con una distracción que no le era habitual, lo que le hacía inferior a su fuerza ordinaria. Don Guzmán, por el contrario, estimulado por la ansiedad que le devoraba, lo hacía con una destreza combinatoria extraordinaria. En ese momento, la sangre de Castilla no le dejaba equivocarse, porque jamás el duque había dado tanta prueba de lucidez y de cálculo. Esta presencia de espíritu podía ser comparada al último destello de la lámpara que se extingue, al último canto lleno de armonía del cisne moribundo.

El noble par parecía, en efecto, fuera de este mundo y alejado de todo pensamiento desalentador. Se hubiera dicho que había pasado ya al estado de esencia espiritual al cual el verdugo le llevaría en seguida.

(1) como el que se solicita en esta carta, fechada el 22 de Agosto de 1575, y que dice:

“Ilustrísimo Don Juan de Austria, mi muy caro y muy amado hermano, nuestro Capitán General de la Mar, de la persona y servicios de Pablo Boy Siracusano, que ésta os dará, se me ha hecho muy buena relación y que agora va con desseo de continuarlos cerca de vuestra persona, y assí os he querido escribir y rogaros, y encargaros mucho, como lo hago, le tengais por muy encomendado para favrescerle y emplearle en las ocasiones, que se ofrecieren de mi servicio, que en ello recibiré de vos particular contentamiento, y su Ilustrisimo Don Juan mi muy caro y muy amado hermano nuestro Capitán General de la Mar nuestro Señor en vuestra continua guarda.

“De Madrid a XXII de Agosto 1575. Vuestro buen hermano. Yo, el Rey, Antonio Pérez”.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: