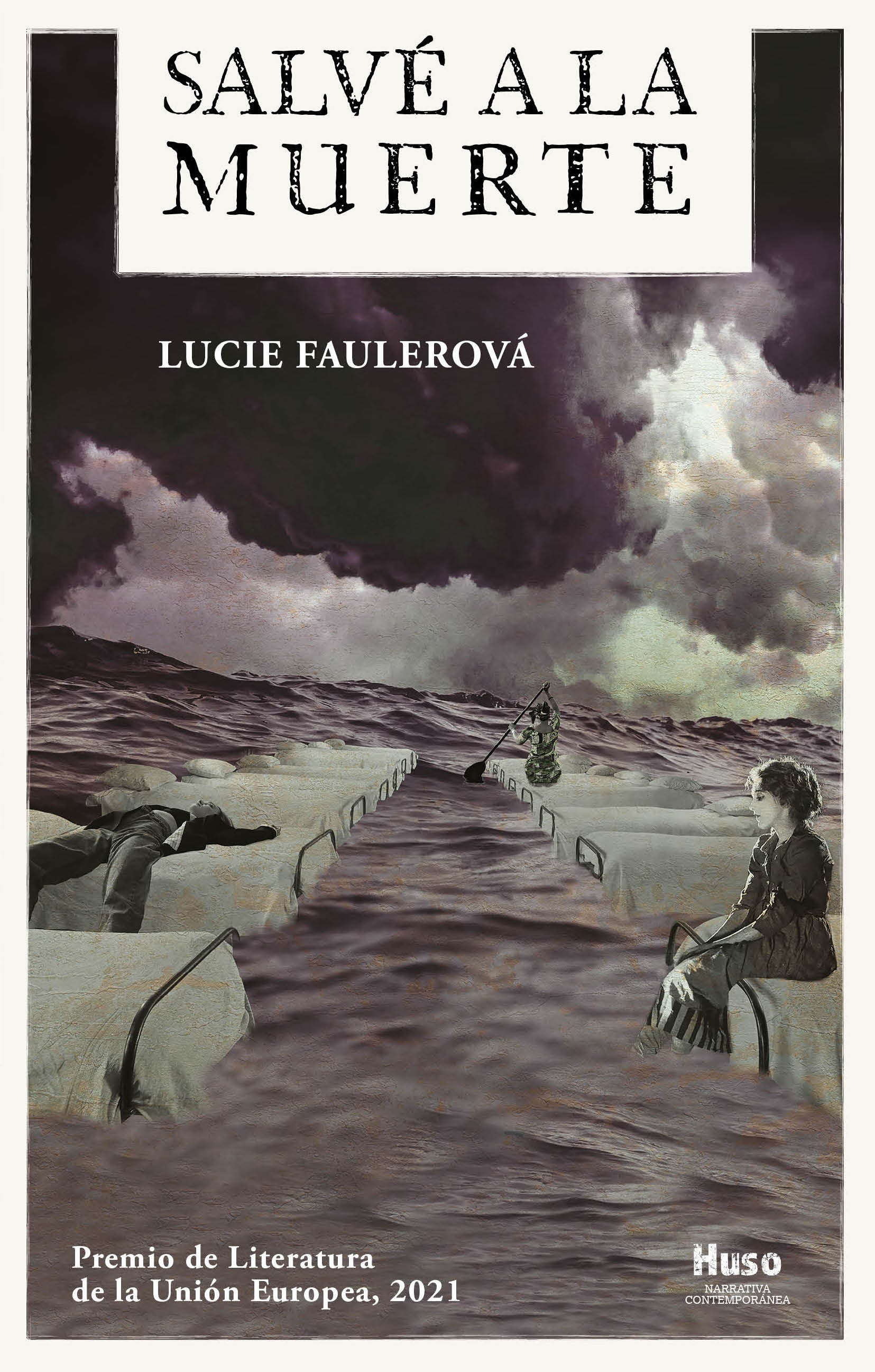

A los once años, Mari rescata del río a Morana, símbolo de la muerte en el ritual checo de la primavera, y con posterioridad advierte que esta comienza a perseguirla. Ella salvó a la muerte y ahora la muerte visita su hogar y se posesiona de sus pensamientos.

Lucie Faulerová —quien ya ha demostrado que sabe jugar muy bien con el lenguaje—, nos regala una novela llena de sentido, donde incluso lo más coloquial y aparentemente banal oculta un trasfondo pleno de significado, y hasta las reflexiones más profundas y amargas tienen un tono humorístico —unas veces disparatado, otras cínico—, y cuya narración ágil y adictiva tocará las fibras sensibles del alma del lector y lo hará seguir reflexionando durante mucho tiempo después de cerrar el libro.

Zenda ofrece un adelanto de Salve a la muerte, de Lucie Faulerová, segunda novela de esta autora, por la cual ha recibido el Premio de Literatura de la Unión Europea.

PHIMEHA PAUQUE

Según dicen, nadie se fijó en la chica que se tumbó en las vías del metro. Dicen que bajó las escaleras, justo al lado del morro del túnel, justo delante del agujero negro: sin más bajó, se tumbó boca arriba en perpendicular sobre los raíles y dejó la nuca en el borde. Y entonces esperó. Esperó al metro de la línea C, Le tňany-Háje.

Y ahora esa chica está tumbada en mi cabeza, justo en perpendicular, justo en el borde. La veo de pie en el subterráneo, tal vez un par de minutos, tal vez horas, y, con cada vagón que se detiene, se pierde de mi vista entre la masa de personas que salen, se disuelve y desaparece, y vuelve a aparecer, y cuando el espacio a su alrededor se vacía…, la chica sigue allí de pie, igual que hace un momento, como si hubiera pasado por ella una ola que relame apenas la orilla y vuelve a retirarse. Y después, tras un tiempo que ella decide, lentamente pasa al borde de hormigón, baja las escaleras, uno, dos, tres, y se tumba en los raíles, en perpendicular, con la nuca en la vía; en el hongo, porque exactamente así es como se llama esa parte del borde.

Me pregunto si tiene los ojos abiertos.

Me pregunto si tiene miedo.

Me pregunto si siente alivio.

Pienso en la chica y en la cabeza que inadvertidamente se se paró de su cuerpo mientras esperaba el metro C, Letňany-Háje.

Tadam.

Cuando era pequeña, quería ser maga. Aún hoy a veces quiero serlo. Pero sobre todo lo quería cuando era pequeña. Grababa la serie de televisión de David Copperfield en cintas de vídeo, volvía a ver las mejores escenas y ensayaba con él delante de la pantalla. Y también a veces en la tele, en La reja de oro o algún otro programa de variedades, ponían al ilusionista checo Kožíšek. Pero este no me iba tanto como Copperfield. Desde luego, también miraba las reposiciones del programa Quizá venga también el mago… y esperaba hasta el final. Adam, mi hermano, se burlaba muchísimo de mí por eso. Y eso que fue él quien me inculcó que tenía que verlo porque al final llegaría el mago.

Entonces me parecía un poco raro que siempre hicieran magia únicamente tíos que tenían al lado a chicas solo como aguanta bolsas y giraculos en el papel de asistentes, que les pasaban los instrumentos mientras sonreían radiantes, o en el papel de figurantes que se metían en un ataúd mientras sonreían radiantes, se dejaban partir y luego volver a pegar o encerrar en un armario, desaparecían y luego volvían a aparecer. O sea, no es que me pareciera raro en el sentido de que desde el punto de vista de la teoría de género fuera fascista, sexista o algo así; me parecía raro sin más, y por eso me atraía aún más convertirme en la primera maga del mundo que, además, no necesitaría a nadie que sonriera radiante, me pasara cosas que podía coger yo sola y me hiciera de conejillo de Indias. Quería conseguirlo sin nadie. Entonces no había Internet, en Carroña no lo tuvimos hasta mucho después de que ya estuviera en todas partes, así que constantemente iba a la biblioteca, a nuestra pequeña biblioteca municipal, donde había una selección superpequeña de todos los libros, por no hablar de los libros donde hubiera instrucciones de trucos de magia. De estos, solo había un libro, que yo repasé y desentrañé completa mente, porque durante un tiempo no dejaba de llevármelo a casa, lo hojeaba y hojeaba y hacía los trucos una y otra vez. Los trucos de ese libro, sin embargo, eran más bien para chiquillos, me los aprendí todos, no hacía falta ni una asistente ni una figurante. ¡Pero qué trucos! Solo podía hacer magia con cartas y monedas y pañuelos y una caja de cerillas. Se los enseñé a toda la familia y a los vecinos, a Voráček en la taberna, a las doctoras del hospital, a mis compañeros de clase y a la profesora cuando le tocaba vigilar en el pasillo; se los enseñaba a todo el mundo una y otra vez, pero pronto dejaron de divertirnos a todos.

Quería aprender trucos mayores con los que la gente se queda ría sorprendida a lo grande, no solo para no estar triste, sino sor prendida en serio, y entonces pensarían: «Y eso, ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho?», y me dirían en voz alta: «Y eso, ¿cómo? ¿Cómo lo has hecho?». Y yo solo sonreiría misteriosamente con la sonrisa misteriosa que ensayaba delante del espejo, quizá incluso levantaría supermisteriosamente una ceja, pero no desvelaría nada de nada. Solo que no había dónde aprender esos trucos. Constante mente le mendigaba a nuestra bibliotecaria que encargara algún libro de magia, pero ella como mucho trajo Harry Potter y la piedra filosofal, no entendía lo que le pedía. Hasta que papá nos llevó a la ciudad, a mí y a Madla y a Adam. Entonces tenía ocho años, Madla seis y Adam quince. A Adam le compró otro número de Dragones y mazmorras con la guía del Dungeon Master. A Madla un libro de rimas y a mí un libro de magia. Tenía purpurina y un niño con un gorro, parecido al que llevaba Harry Potter en Hogwarts, y yo por fin aprendí trucos nuevos.

Pero, igualmente, lo que más deseaba era aprender un solo truco que no salía en ese libro, que no salía en ningún libro de los que jamás hojeé. Está claro, ¿no? ¿Qué es lo primero que querrías aprender si desearas ser mago? Quería desaparecer. Ya, pero ¿por qué quería desaparecer? Yo lo que tenía ganas de saber era qué pasaba cuando los magos desaparecían, o, si eso, qué les pasaba a las asistentes cuando desaparecían. Si se disolvían en el espacio o solo iban a otro lugar, y, en tal caso, adónde, adónde se habían ido y cómo era ese lugar. ¿Lo conocían? ¿Aparecían, yo qué sé, en su casa, directamente, acababan de enjuagar los platos porque no les había dado tiempo antes de la función y luego volvían? ¿O aparecían en un lugar hermoso? Una llanura, un bosque, un desierto, una playa. ¿O era algún tipo de no lugar, otra dimensión? Un lugar solo para magos. ¿Desaparecía solo su cuerpo o también el alma? ¿Lo controlaban o no lo dirigían ellos?

Quería perderme. Investigar adónde iban cuando desaparecían. Y luego volver. Volver.

Tadam.

Me miro en el reflejo de la ventanilla del tren. Y al mismo tiempo me miro en el reflejo de la ventana del cuarto de Adam. La cabeza de Adam, en este reflejo, está a dos metros de la mía. Yo estoy llorando, porque me he enterado de que, por lo visto, no hay ningún lugar así. Y de que soy una chiquilla si creo en la magia porque solo son trucos, es de mentira, ¡anda que no!

Chucu-chucu-chucu-chucu.

A veces pienso en la magia, el ilusionismo, todos esos trucos que todavía recuerdo, mientras estoy en mi trabajo auténtico. Aspiro serrín y astillas alrededor del mostrador de venta y, mientras tanto, le saco a Madlenka una moneda de diez coronas de detrás de la oreja. Limpio los cajones con un trapo húmedo y, al mismo tiempo, delante de mamá, hago desaparecer un pañuelo púrpura en mi puño. Saco el polvo a los productos con una bayeta y, al mismo tiempo, saco un as de corazones de la baraja, lo giro hacia papá y pregunto: «¿Era esta?». Barro las telarañas de las esquinas con una escoba y, al mismo tiempo…

—Puede dejar el taller para mañana —me informa el señor Rochester cuando trae un mueble nuevo a la tienda. Deja el cofre justo detrás del vidrio del escaparate. Asiento, encorva da sobre el cubo de agua tibia, y, al mismo tiempo, junto las manos como dos tazones y soplo, los tazones se separan y salen volando al aire al menos una docena de pequeños Copperfields desconcertados, de cuyas espaldas asoman alas de mariposas. Se agitan a nuestro alrededor, sonríen radiantes y le hacen guiños al señor Rochester. Pero este ni se fija en los Copperfields, así que, gradualmente, uno tras otro dejan de hacer guiños y, finalmente, con una mueca de fastidio, petan como burbujas de jabón cuando él se esfuma por la entrada trasera de la tienda y vuelve a la carpintería.

Me gusta venir a limpiar. Aunque sigue habiendo muchas telarañas y mi hombro a veces lo paga cuando me estiro a por ellas. Y aunque el olor de la madera a veces sea demasiado embriagador. Y aunque recuerde demasiado a un bosque. A veces.

A veces. Algo que ya nunca podré volver a pronunciar. Antes de irme, el señor Rochester me lanza una de sus breves sonrisas, que nunca sé si son encantadoras por pena o por cortesía. Abracadabra, sopa de cabra.

El señor Rochester no se llama Rochester para nada.

Piiiiiiii.

—————————————

Autor: Lucie Faulerová. Título: Salve a la muerte. Editorial: Huso editorial. Venta: Todostuslibros y Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: