Se cumplen en 2020 los noventa años de la llegada a las librerías de la primera edición de El halcón maltés. Puesta a la venta simultáneamente en Nueva York y Londres, su primer pie de imprenta era del editor neoyorquino Alfred A. Knopf y estaba fechado el 14 de febrero de 1930. Quienes conocieron a su autor, el gran Dashiell Hammett, aseguraban que para él la literatura, que acabó desdeñando pese a que le hubiera podido salvar de las estrecheces de su final, sólo era un aspecto accesorio de una vida difícil. Una existencia en la que las dificultades se sucedieron como las balas en un tiroteo.

Cabe pensar que en esa lucha contra la adversidad se encuentra el origen de su estilo: impresionista, empero pleno de cierto naturalismo, rápido y directo como un puñetazo. Acaso fuera todo un desagravio de esa realidad que siempre le fue adversa. Parco en descripciones, puesto a escribir Hammett escuchaba el hablar de los hampones para reproducirlo después, cercenando sin miramientos cualquier floritura, el más mínimo atisbo de retórica. “Cuanto más ruin es un matón, más frases suelta”, dice textualmente Sam Spade —el protagonista de El halcón maltés— a Wilmer Cook —el pistolero de Kasper Gutman, uno de los que siguen la pista de la estatuilla aludida en el título—.

Cualquiera diría que este maestro del relato criminal no escribía para entretener a sus lectores. Podría ser más cierto que lo hiciese para desasosegarlos, para mostrarles la verdadera faz del crimen en sus ciudades. En cualquier caso, lo hacía a un ritmo tan vertiginoso que algunos comentaristas, en base a los giros de sus narraciones, vieron en él a uno de los primeros autores que utilizó técnicas cinematográficas. Por momentos, sus párrafos parecen ser el comentario de lo mostrado en el plano de una película.

Por más que para la Generación del 98 sólo fuera un espectáculo de feria y para Carlos Barral algo por el estilo, el cine fue la manifestación cultural más importante del siglo XX. Así pues, toda la novela posterior a la popularización del cine está influenciada por la gran pantalla. Probablemente, la obra de Hammett es más cinematográfica que la de muchos otros novelistas. En cualquier caso, todos los comentaristas sostienen que en ella importa mucho más la forma de contar que lo contado. Su técnica, su escritura de oídas del lenguaje de los criminales, le granjeó la admiración de autores tan próximos a él como Ernest Hemingway, pero también de otros tan alejados de su universo como André Gide.

Noventa años después de El halcón maltés, lo verdaderamente importante es que toda la violencia de su prosa fue la forma en que Hammett se alzó frente al modelo de novela detectivesca de los ingleses, el estilado hasta entonces. En otras palabras, sustituyó la solución del enigma por una serie de acciones brutales y desordenadas de las que el lector ha de sacar sus propias conclusiones. Esto le convirtió en el primer artífice de un nuevo relato criminal, la novela negra, que unos años después terminaría de aquilatar el primero y mayor de sus discípulos: Raymond Chandler.

Un antihéroe con trazas de auténtico villano

Sam Spade ni es un buen tipo —como sí es el Philip Marlowe de Chandler— ni fue el único detective de Hammett. El Agente de la Continental de Cosecha roja (1929), de quien nunca llegamos a conocer el nombre, fue anterior. El Ned Beaumont de La llave de cristal (1931) llegó después, al igual que el matrimonio integrado por Nick y Nora Charles de El hombre delgado (1934), los más a la inglesa. Pero a Spade, a quien bien podríamos considerar un agente de la Continental con nombre y menos obeso, puesto que no es otra cosa que una evolución del mismo personaje —es igual de insistente y violento—, le cupo el honor de ser el más cínico de todos ellos. Dada su forma de ser, recibe con indiferencia la noticia del asesinato de su socio, Miles Archer. Todo el sentimiento que muestra ante la pérdida es una mirada a su escritorio vacío, y bien podría haber tenido un lío con su viuda, Iva. Al menos, así lo estima el teniente Dundy, quien le tiene por el asesino de Miles hasta el final de la narración, cuando se descubre que ese halcón maltés que todos han estado buscando —incluido Spade— con unos métodos igual de miserables, está hecho del mismo material con el que se forjan los sueños y no es esa estatuilla, labrada con piedras preciosas, que los caballeros de la orden de Malta quisieron obsequiar a Carlos V. También será entonces cuando Spade entregue a la policía a Brigid O’Shaughnessy, la verdadera asesina de Archer, la mujer que le contrató, a la que fingió amar cuando tras los besos y el resto de las efusiones que se prodigaban no había más que un engaño para utilizar al otro en la búsqueda del pájaro.

Aunque la San Francisco donde tiene lugar la peripecia de la estatuilla es menos violenta que la Personville de Cosecha roja, todos los personajes con los que se cruza Spade en El halcón maltés son taimados, pérfidos y traicioneros, de modo que no es de extrañar que el detective, pese a que pueda llegar a ser tan deductivo como el chevalier Dupin de Poe o el Holmes de Doyle, prefiera armar camorra y enfrentarse a los matones con sus mismos métodos. Más aún, no tiene ningún problema en saltarse la ley siempre que le conviene. Y lo más fabuloso es que, al cabo, el lector no sabe si lo hace para atrapar a los villanos con sus propios métodos o por apropiarse sin más del pájaro. Kasper Gutman, uno de los que están tras la pista del halcón, gusta de “brindar por las palabras francas”. Pero aquí todos mienten. Nadie dice nunca la verdad, todos ocultan algo.

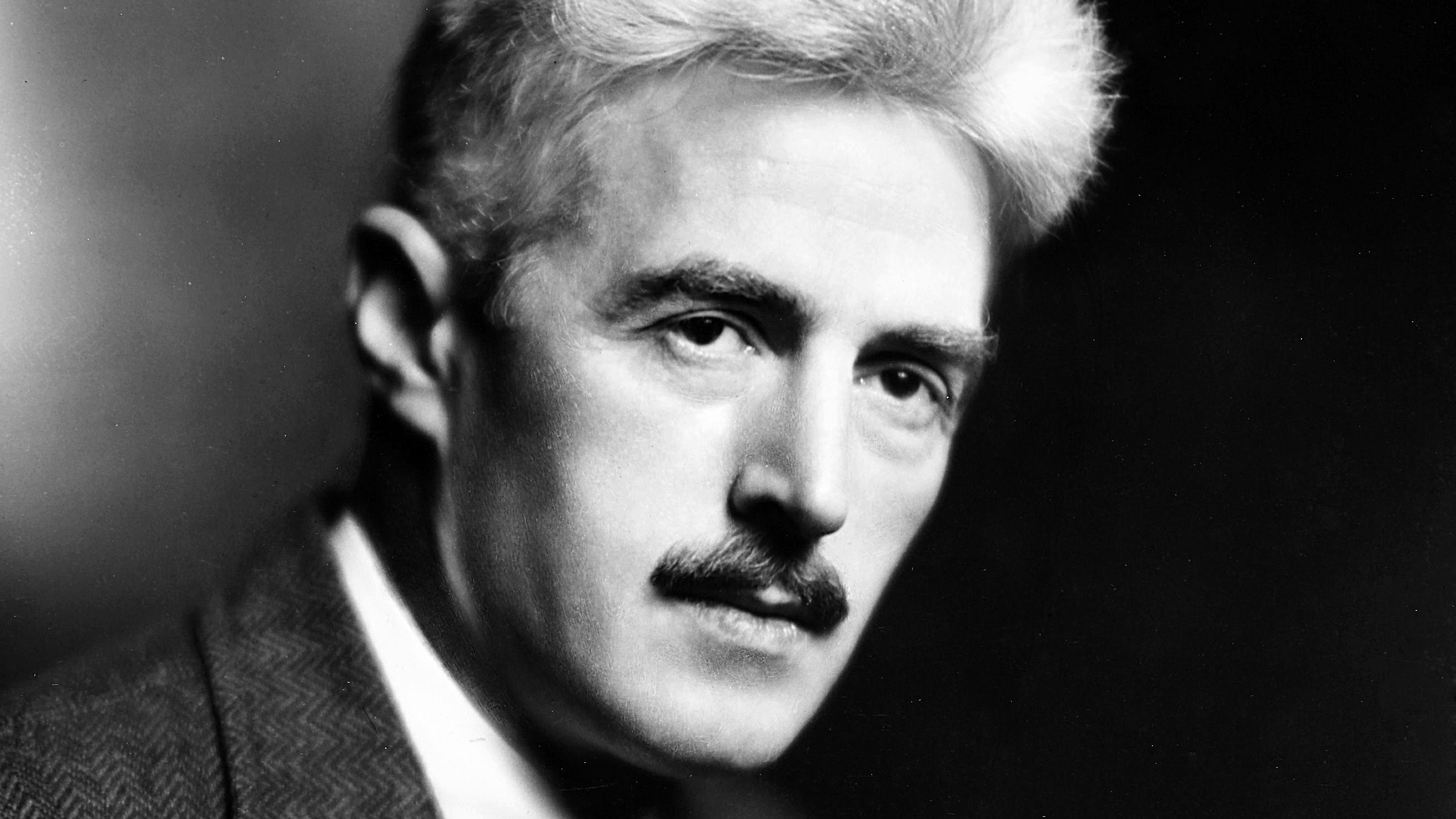

Dashiell Hammett

Si de entre los detectives creados por Hammett Sam Spade ocupa ese lugar prominente en la nómina de grandes investigadores de la ficción criminal, en gran medida es debido a su ambigüedad moral. Desde luego, debió de ser uno de los primeros héroes de la ficción criminal —o “antihéroe”, será mejor decir— capaces de utilizar, y además sonriendo, los mismos métodos de los villanos. No es un perdedor, no es un loser, como sí lo fue Hammett. Spade es un antihéroe con trazas de auténtico villano. De ahí su encanto.

Un perdedor nato

Alcohólico desde los veinte años, sus allegados sostenían que si el gran Hammett bebía de la manera desaforada que lo hacía era porque nunca esperó llegar con vida al siguiente jueves. Aquejado de una tuberculosis crónica desde que volvió de la Gran Guerra, el peligro del contagio sólo le permitió vivir los fines de semana junto a su primera esposa, Josephine Dolan, la enfermera que le cuidó en su primera convalecencia. Para mantenerla a ella y a los dos hijos que habían engendrado, comenzó a escribir basándose en sus propias experiencias como investigador privado. Cocinero antes que fraile, fue detective de la legendaria agencia Pinkerton. Parece ser que uno de sus cometidos en esta empresa, en la que prestó sus servicios hasta 1922, fue reventar huelgas. Lo que sí es un hecho es que, a partir de 1923 comenzó a publicar las primeras historias del Agente de la Continental en la revista Black Mask, el pulp del hard boiled por excelencia. Los personajes de sus distintas entregas habrían de convertirse en arquetipos del género. Así, pasa por haber conformado a la mujer fatal en la “Rubia” de El ángel ladrón (1923), la Elvira de La chica de los ojos plateados (1924) o la Pelirroja de La casa de la calle Turk (1925). Eso sí, la peor de todas ellas será la Brigid O’Shaughnessy de El halcón maltés, que a partir de 1929 ya había sido publicado por entregas en Black Mask.

En sus dos formatos fue tanto el éxito de la primera aventura de Spade que Hammett recuperó al personaje en varias piezas cortas publicadas en la revista American Magazine en 1932. En el número de julio apareció Un tal Samuel Spade; en el de octubre Demasiados han vivido; Sólo pueden colgarte una vez llegó en el de noviembre…

Mediados los años 30 Dashiell Hammett era uno de los autores de mayor éxito entre los lectores. Había dado un nuevo brío a la novela detectivesca, ajeno a los cánones impuestos por Edgar Allan Poe en sus relatos del chevalier Auguste Dupin —Los crímenes de la calle Morgue (1841), El misterio de Marie Rôget (1842), La carta robada (1844)—, Wilkie Collins —La dama de blanco (1860), La piedra lunar (1868)—, o el más aplicado discípulo de Poe, Arthur Conan Doyle, quien con su Sherlock Holmes terminó de acuñar la tradición detectivesca. Pero toda gloria es efímera.

Un ostracismo incomprensible

El principio del fin le fue marcado por su apoyo a la causa republicana durante nuestra guerra civil. Como tantos escritores estadounidenses —John Dos Passos, Dorothy Parker, Lillian Helman…—, no sólo el ya manido Hemingway, Hammett se implicó abiertamente en la defensa de la república española y acabó afiliándose al partido comunista estadounidense en 1937. Para entonces, el informe sobre sus actividades dentro de la Asociación de Amigos de la Democracia Española, que obraba en poder del FBI, constaba de 278 páginas. Pero Hollywood, que desde la primera adaptación de El halcón maltés (1931) debida a Roy Del Ruth compraba sus argumentos y adaptaba sus novelas, no lo tenía en cuenta.

Humphrey Bogart interpretando a Sam Spade.

En 1951, cuando Hammett fue emplazado por el infausto Comité de Actividades Antiamericanas y se negó a colaborar con los alguaciles del senador Joseph Raymond McCarthy, la cosa cambió. Prefirió pasar seis meses en la cárcel antes que delatar a sus compañeros de partido. No le gustaban los soplones. Eso le honra. Naturalmente, lo que le enaltece no es su militancia política. Ningún compromiso político es digno del menor respeto, y los comunistas han perseguido —y a menudo hasta la muerte— a todos los escritores que han estigmatizado, allí donde han podido hacerlo. Lo que confiere a Hammett una dignidad infrecuente es su coraje cuando quisieron hacer de él un delator. “La izquierda en Hollywood se vendió a sí misma para defender sus piscinas en Beverly Hills”, recordaban, refiriéndose a la inquisición mccarthysta, Orson Welles y John Huston. Por cierto, este último fue el responsable de la adaptación a la pantalla definitiva de El halcón maltés, la estrenada en 1941 con Humphrey Bogart incorporando a Sam Spade.

Tras la reclusión, cuando Hammett salió ya era un hombre acabado. Su nombre estaba incluido en la lista negra de Hollywood y, a diferencia de Dalton Trumbo, otro de los que se negaron a colaborar con el Comité de Actividades Antiamericanas, que acabó siendo rehabilitado por Kirk Douglas cuando insistió en que firmase con su nombre el guion de Espartaco (Stanley Kubrick, 1960), nadie reivindicó al gran Dashiell. Vuelto a citar por el infausto Comité, McCarthy en persona le interrogó. Pero el creador de Sam Spade, de una hondura moral muy por encima de su creación, siempre se negó a hablar. “A menudo se mostró irónico y mordaz en su relación con el partido comunista americano. Pero mantuvo, a fin de cuentas, su fidelidad al mismo”, comentó su última compañera, la también escritora comunista Lillian Hellman.

A la postre, acabó prefiriendo el activismo social a la literatura que, al igual que Rimbaud, desdeñó en el tramo final de sus días. Más aún: como el poeta francés, concibió toda su obra en un corto espacio de tiempo antes de que la escritura le dejase de interesar. Andando los años 50, los editores le insistían en que publicase una recopilación de los relatos del Agente de la Continental para conseguir algo de dinero, pero a Hammett le preocupaban mucho más los derechos civiles de los afroamericanos, los sindicatos de los trabajadores o la libertad de prensa que la ficción. Murió en 1961, acosado por las deudas, los tribunales y la enfermedad.

Hay épocas que por diversas circunstancias les son desfavorables a ciertos autores. Para el gran Hammett lo han sido casi todas. De entrada, nunca se le considera ese miembro de la Generación Perdida, que es por derecho propio y no porque como Hemingway también condujese una ambulancia en la Gran Guerra o porque su impronta se detecte claramente en Santuario (1931), la novela negra de William Faulkner.

Pero que nuestros días tampoco le sean favorables resulta en verdad paradójico. Choca, porque pocas cosas están tan claras como que la ficción criminal prima sobre el resto de la novelística en la escena editorial de nuestro tiempo. Y, si dentro de estas ficciones hay una que destaca entre sus pares, no es otra que la novela negra, de la que Hammett es uno de sus pilares. Así fue a reconocerlo el propio Raymond Chandler, su discípulo más aplicado y quien hoy, en el favor de los lectores, le desplaza en el magisterio del género.

Pero sólo en el favor de los lectores. Fue Chandler el primero que, ya en 1944, cuando le atribuían a él las primeras pautas de ese hard boiled al que hoy llamamos novela negra, señaló que Hammett “restituyó el crimen a la clase de gente que lo comete por unos motivos, no simplemente para presentar un cadáver, y que cuenta para ello con los medios adecuados, no con pistolas de salón trabajadas a mano, curare o peces tropicales”.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: