En el cálido atardecer, el cuerpo desnudo de Tamedyemy parecía una extensión del desierto. Las dunas de la cadera, las nalgas iluminadas por el último rayo de sol, la arena caliente de los muslos, el tren de dunas de los senos avanzando y retrocediendo con la respiración, todo el esplendoroso cuerpo de la joven se mecía protegido por el abrazo de Seti. La barca ceremonial regresaba muy lentamente a palacio de la excursión nupcial con los dos amantes adormecidos bajo un discreto pabellón de vaporosos velos. El Nilo devolvía los últimos azules del cielo diurno, y por el este ya se intuía la cercanía de las sombras y de la noche. En esa barca sobre las aguas nacía una nueva dinastía sobre la sangre de los viejos reyes, en el sudor de los dos jóvenes absortos y abandonados a un gran placer. El destino de Egipto se escribía allí mismo, en un papiro dulce de piel entre dulces mordiscos y besos.

—Hoy el sueño está cumplido, seremos uno con la fertilidad del río —susurró Seti, algo pomposo—. Hoy he bebido de tu boca un frescor de manantial y he sentido tu vientre vibrando como las crecidas.

Sonaba entusiasta, pero preparado. Ella le mordió un pezón suavemente:

—Calla.

Le lamió. Él cerró los ojos, excitado de nuevo, y se revolvió para entrar de nuevo en ella. Tamedyemy se giró a su vez para no ponérselo tan fácil, pero él volvió a girarla con destreza y pegó su pubis al de la joven, abrazándola con fuerza. El faraón y ella se miraban fijamente, la boca abierta, los ojos más. Sudorosos, perfumados, ungidos, se acariciaban la cara con las manos, dejándose quemar de nuevo por el deseo, como piedras bajo el sol, con cada milímetro de una nueva penetración.

Esta vez fueron despacio adrede. Muy lentamente, meciéndose con el río, con la barca, con las alas del último ibis que volvía planeando al nido, con el ritmo de la respiración del mundo. Poco a poco volvieron a sentir la húmeda suavidad de los sexos dispuestos a la sabrosa batalla.

¿Cómo habían llegado hasta allí? Paramesu, padre de Seti, había sido visir del faraón Horemheb, que murió sin tener un heredero varón y vio con su propio final agotarse su dinastía. Paramesu reinó poco más de un año, ya anciano, con el nombre de Ramsés I y dando protagonismo a su hijo Seti, que ahora heredaba el reino del gran Nilo. Tamedyemy y Seti se hicieron muy pronto amantes. Ella, la oscura, la hija del viejo rey Horemheb, hábil e inteligente, además de bella, había iniciado a Seti en algunos de los más secretos resortes del poder. Seti era un brillante militar. Con la legitimidad que aportaban las nupcias con la princesa Tamedyemy, sobrina de Nefertiti, su poder sería incontestable. Pero por eso mismo su antigua esposa debía ser apartada.

La oscuridad crecía en los márgenes del río y Tamedyemy se sentó encima del joven faraón, con la piel brillante, iluminada por las antorchas. Le cabalgaba.

—El día acabó. Ya soy tu reina —dijo, mientras aceleraba el movimiento de caderas.

—Te amo, Tamedyemy —dijo él con la respiración entrecortada. La abrazó y cerró los ojos mientras la besaba.

Los eunucos remaban ceremoniosamente, conscientes de que los dioses debían de sonreír muy cerca, asomados al rico y mullido pabellón sobre la barca para ver el reino renacer.

La joven princesa, ágil y esbelta, decidió detener sus movimientos. Sacó el pene de su vulva y lo lamió suavemente. Seti se agitaba de excitación y acarició su cabello, mientras seguía el ritmo de la cabeza de su amante con las manos. Pensó en la bella diosa Nut, cuyo cuerpo es también muy esbelto y sostiene las estrellas formando el arco del firmamento. Nut traga el sol cada atardecer y el astro recorre todo el interior de su cuerpo durante la noche, hasta que, cada mañana, el sol es otra vez dado a luz —luz dada a luz—, en un parto que prodiga la vida de los mortales en los márgenes del Nilo. Sintiendo su sexo hinchado en el calor de la boca de Tamedyemy, Seti miró fugazmente a la orilla, donde lucían lejanas hogueras. Su pueblo respiraba tranquilo con la llegada de un faraón tan fuerte que prometía un reino poderoso. Tamedyemy se deleitaba introduciendo todo el miembro en su boca, besando el glande, jugando con la lengua y con los dientes. El poder venía de su aliento. La legitimidad, de su sangre, de sus jugos. Seti la giró y metió la cabeza entre sus piernas. Besó su sexo meticulosamente, recorriendo con pequeños mordiscos sus labios, gruñendo feliz como un cachorro de león, deleitándose con la mezcla de sudor, sexo y lujosos ungüentos con los que la ya reina se había perfumado. Su lengua jugueteó por los bordes y luego se entretuvo en el clítoris prominente, cambiando de ritmo, con besos y lametones, y comprobó cómo se contraía respondiendo a sus caricias la vulva y el ano de su amante y cómo la boca de ella reaccionaba con un estremecimiento que él sentía en su propio sexo. Acarició sus nalgas con las dos manos, apretando la piel deliciosa en la que vivir y morir cada noche o cada mañana. Un reino, una dinastía, el tacto. Divino sexo sobre el vientre del cielo. Pensó otra vez en la diosa Nut. Y luego en su sed de otro combate cuerpo a cuerpo.

—Ven.

Seti la separó un momento y se puso en pie. Cogió su mano, mientras ella con la otra se limpiaba la humedad de la boca. El joven faraón la atrajo hacia sí, el pene aún enhiesto. Una brisa llena de frescor se había levantado al ocultarse el sol y los pezones de la joven reina se endurecieron. Él soltó un suspiro al tocarlos y morderlos, una vez más. Después la giró y, desde atrás, la penetró firmemente.

Ella pegó su cuerpo al de Seti con idéntica fuerza y exhaló un grito. Ya se veían las luces del palacio, reflejadas trémulamente, como estrellas tempranas, sobre el agua negra. Rítmicamente las embestidas hicieron temblar todo el cuerpo de Tamedyemy una y otra vez, una y otra vez, mientras las nalgas se separaban sobre el pubis del faraón de un modo exasperante, delicioso, y sus cabellos bailaban empapados en sudor como ramas al viento. Sus manos extendidas hacia atrás alcanzaron a sentir con arrebato la tensión de aquellos músculos que funcionaban como un resorte cuyos golpes su cuerpo absorbía. Recorrieron arriba y abajo la cintura, el abdomen y las nalgas del guerrero en la cabalgada final. Seti también jadeó. Se abrazó fuertemente a los pechos de Tamedyemy, que escapaban como peces de sus manos enloquecidas de placer. Se aferró a ellos como a sus armas en plena batalla, cada vez con más fuerza, cada vez más rápido, hasta temblar, cuerpo con cuerpo, boca con boca, sintiendo el unísono del mundo y la armonía de los dioses en el momento en el que derramó su semen de nuevo dentro de ella y entonces los jadeos de ambos se alzaron en gritos que cruzaron el río y volvieron como un eco de soledad desde el desierto de las dinastías.

Jadeantes aún, se recostaron.

—Yo pueblo las ciudades ocultas de tu delta. Quieran los dioses que pronto me des un heredero.

Tamedyemy se acurrucó junto a él. La estrechó con el brazo derecho y dobló el izquierdo detrás de la nuca como almohada para mirar el cielo. Soñaba con el esplendor de las armaduras y con recuperar el reino de Siria y Fenicia. Pero esta noche no, esta noche bastaba el retumbar del corazón en las sienes y el silencio de las constelaciones, reino de Nut, la que da nacimiento a los dioses. La misma joven de cuerpo núbil, de pechos pequeños, que los artistas tallaban con los brazos hacia arriba en el interior de la tapa de los sarcófagos de los faraones, diosa protectora de la noche estrellada que ayuda a los reyes a renacer en el más allá, tumbada sobre ellos.

A su lado, Tamedyemy se había dormido.

————————————

Tercera Sombra. Villa en el cabo Miseno. 23 agosto del 79, víspera de la erupción del Vesubio. Por I. Adler

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

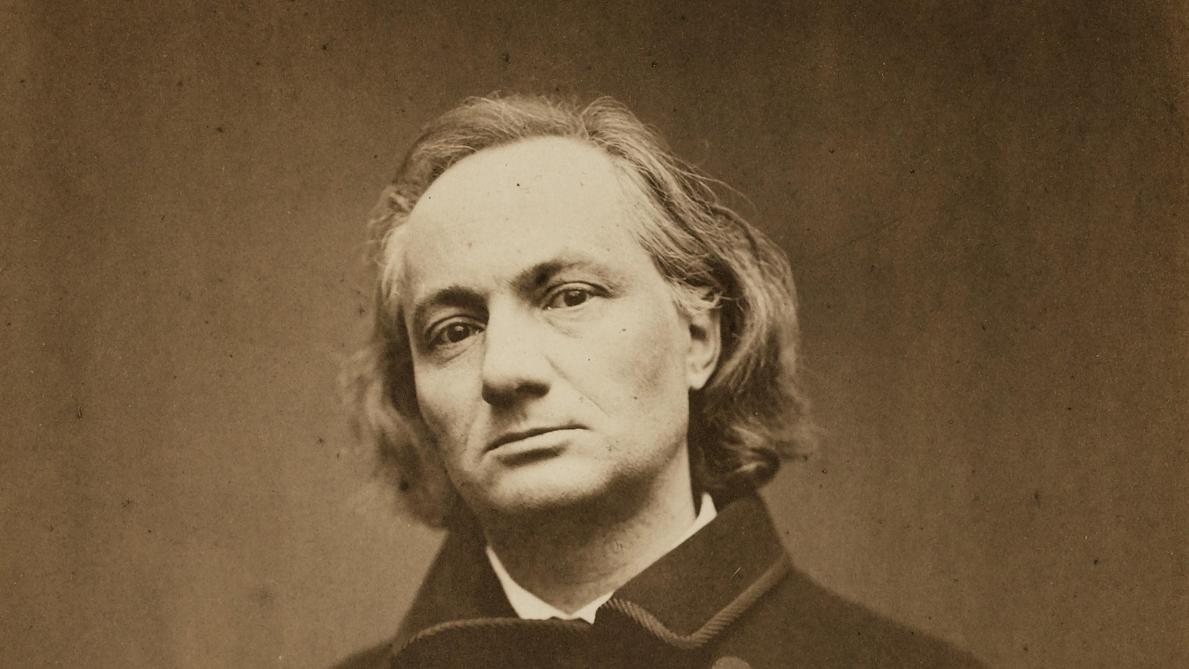

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: