Señora del mundo es una novela sobre la separación amorosa y la identidad. Al mismo tiempo, constituye una indagación, explícita e implícita, en la imaginación literaria, en la pluralidad del yo, construido por la memoria y el deseo.

Zenda adelanta las primeras páginas del último trabajo de Juan Malpartida, editado por Trea.

I

Todo viaje que comienza lo ha hecho ya en otro lugar y en otro tiempo, y afirmar que esto es un viaje es apenas la constatación de que algo sucede, como quien dice «esto es la vida» y otras frases pronunciadas en voz baja en la gran estación de paso.

Una noche, hace ya algún tiempo, como quien tropieza con un mueble al ir a oscuras al baño, me di cuenta de que me había muerto, pero que seguía existiendo, inmerso en mis preocupaciones cotidianas, ordenando los apuntes, barajando sombras, trazando proyectos para pasado mañana. Me había muerto, pero en casa todo seguía igual: mi mujer dormía enroscada sobre sí misma, y los chicos estaban en sus cuartos, en un sueño profundo. Seguí furtivamente hacia mi estudio y vi los libros ordenados en sus estantes, la mesa con una hoja donde había iniciado algo, pronto abandonado, algunas fotos de amigos, familiares y personajes diversos del cine y la literatura: imágenes tutelares. Aunque sé bien que a algunos de esos escritores probablemente no los volveré a leer: sin embargo me acompañan como me acompañan en la memoria los años y el oleaje del mar. Sí, pero estaba muerto, como esas cabezas guillotinadas de las que cuentan que, por un instante, separadas del cuerpo aún gesticulan nutridas por una sangre todavía caliente, aunque ya fuera del circuito de la vida. Mi mujer, mis hijos, los libros, un comentario político al que le falta una frase que no encuentro, los mudos retratos y una memoria que ha perdido su objeto. Con esa cabeza, desconectada del cuerpo, o con el cuerpo desconectado de la cabeza, se vive a veces durante años. Te saluda el portero cada mañana, mirándote a la altura de los ojos, tal vez sin querer que uno descubra en su mirada la propia ausencia de cuerpo. Y todo transcurre en el trabajo y en la vida doméstica como si nada pasara, porque en realidad y para el común de los mortales, nada pasa por carecer de cuerpo, o de cabeza. Se puede vivir sin alma. Se puede vivir como intestino grueso durante ochenta años y sin embargo obtener premios, tener una familia decente y llegar al último suspiro en la cama del hospital rodeada de amigos y familiares con los ojos humedecidos. Se puede vivir todo desde el hígado, o desde el páncreas, por mera analogía o por sustitución o incluso porque nadie va a echar de menos que no se tenga alma, porque el alma no existe, y además, cada uno vive como puede, unos como vesícula, otros como dolor intercostal, y así hasta que ya no, y entonces no hay posibilidad de que nadie te reclame nada. Al Estado todo eso le da igual, siempre que se paguen religiosamente los impuestos, siempre que conduzcas por tu lado y no contra el lado del otro. Para estar vivo, para andar por este mundo, se necesitan muy pocas cosas, y a veces ni siquiera se necesita estar vivo.

Así que decidí separarme. Lo decidí esa misma noche tras despertar y tropezar con mi cuerpo muerto, que era mi alma. Me levanté y fui hasta el salón. Las cortinas estaban cerradas y desplacé levemente un lateral para mirar la calle. Llovía un poco. No había nadie: unos cubos de basura ya vacíos y un arbolito. Los coches. Llovía como si en la vida siempre lloviera, así, sin fuerza, desganadamente. No la lluvia como un acontecimiento banal sino como algo que siempre está ahí, testigo hidrópico. El arbolito recibía la lluvia con la misma quietud que la farola, que los coches y los cubos de basura arrumbados contra la pared de enfrente. Mirando todo aquello, esa imagen urbana de la eternidad, la palabra «separarme» sonaba hueca, como si me estuviera diciendo algo que no me competía, que podía decir en lugar de cualquier otra cosa. Pero al dejar caer la cortina y volverme hacia el pasillo que distribuye los dormitorios, «separarme» quería decir algo, así que avancé hasta el fondo y me senté en el estudio. Pensé, como en muchos otros momentos, que me gustaría fumar, porque es lo más civilizado y perfecto que uno puede hacer en un momento así, mucho más que tomar un whisky. Me habría encantado ponerme a fumar de verdad, pero, como nunca he fumado, me quedé sentado en mi sillón, con los pies sobre la mesa, pensando en mi vida, que no parecía ser mucho salvo por mis hijos. También pensé que además de fumar hubiera sido mejor tener una amante y despertarla en ese momento con una llamada para decirle en voz muy baja, que ya lo había decidido, sí, cariño, ahora no puedo decirte más, pero mañana noche cenamos juntos. Donde siempre. Y desde ahora todas las noches. Pero ni había tabaco ni amante a la que despertar a esas horas, ni a ninguna. Solo tenía a aquellos de los que me iba a separar. Uno se separa de su mujer, pero acaba separándose de sus hijos, al menos de la manera que hasta entonces conformaban la relación: la vida cotidiana en una misma casa, los pequeños detalles, el mundo compartido en sus minucias, ese acento de la voz en la intimidad, el grano del tiempo. También te separas de tu casa y de tu calle, aunque en mi caso no me dio tiempo a acostumbrarme a ella. En fin, uno se separa de buena parte de todo eso a lo que puede poner un posesivo, real, aunque empujado a ciertos límites, sea evanescente.

Pensamos que no podemos vivir sin nuestra vieja mesa de trabajo, sin las costumbres que lentamente nos hemos dado, sin nuestros libros y cuadros, sin el brazo derecho y sin el estómago, por no hablar de los seres queridos, nuestros hijos, nuestra mujer y los amigos. Ah, los amigos. Pero no es verdad. Un día oyes una palabra delante de ti, dentro de ti, por todas partes: vete, y a partir de ese momento comienzas a vivir sin el bazo y con una parte solo del cerebro, además de con una necrosis notable en varios dedos de los pies causada por el frío. No es el «levántate y anda», con el que un Lázaro se alza de la tumba, sino el anda y vete a ver cómo te las arreglas con medio cuerpo. Nada de resurrección, sino, más bien, supervivencia. Una parte de uno sobrevive a la otra y logra olvidarla porque acaba por concebirla innecesaria, al menos para vivir, que es de lo que se trata. Una parte vive sobre la otra, sobre el muerto, y no lo sabía. Uno ducha cada mañana al muerto, lo lava como se lava un cadáver sobre la bañera de disección, y luego lo peina, lo viste, le ajusta el nudo de la corbata y sale con él de casa, solo que cuando llega a la calle, es a él a quien saludan porque él, él mismo, ignora sobre quién vive, a consta de quién está viviendo y pagando facturas, apagando velas y ordenando los libros, temáticamente, por idiomas, pegándose en las noches a un cuerpo, asistiendo a un extraño alimento en el comedor familiar.

Y sin embargo la resurrección existe (¿o debería existir?). No me vi a mí mismo al descorrer las cortinas de mi casa y mirar hacia la calle, aquella noche de invierno; no, vi lo de todos los días, pero lo vi de verdad y sentí que no había nada que ver. Dejé caer la cortina como quien deja caer las sábanas sobre la cara del difunto. La vida estaba en otra parte, o estuvo. De cualquier forma, no estaba allí, no estaba en mí quiero decir, porque no se trató de una condena moral, como quien se rebela contra un régimen tiránico, contra la burguesía o contra el proletariado (¿se rebela alguien contra el proletariado?), sino contra mí mismo, fundamentalmente. Mientras no fumaba ni bebía, con los pies encima de la mesa, pensé de pronto que debería seguir así, viviendo en casa, cambiando ciertas cosas; continuar aunque solo fuera por mis hijos, como si por el hecho de pensar pudiera salvarlos de un acto, el mío, que había comenzado a ocupar sitio en mí y se tornaba una amenaza. ¡Lo que debe sentir un hombre de alguna sensibilidad antes de —impelido por lo necesario— decidir una batalla! Ese momento en que vemos cómo las cosas pueden ir hacia un lado o hacia otro en cuanto nos decidamos a actuar. Lo que tantas veces ignoramos —porque nos complacemos honda y vergonzosamente en la mentira— es que siempre actuamos y siempre hay campos de batalla y ejércitos, pueblos diezmados, violaciones y daños colaterales. Así que no puedes cerrar los ojos, no puedes taponar tus oídos con la cera de la inercia, porque lo que ves está dentro, y «dentro» es la locura, aquello que no puedes expulsar, lo que sigues viendo cuando cierras los ojos.

La resurrección, entonces, quizás sea hacerse cargo del muerto que somos, hablarle al muerto como muerto, para así vivirnos desde el otro lado y no desde la ignorancia, desde la mala fe. La resurrección supone la creencia en otro lado, en otra parte, en otro yo que sea uno mismo de otra manera. Otro tiempo, otro lugar. Cuando era niño, para mí la resurrección era llegar lo antes posible a ser mayor, porque quería ser otro y no lo que era: un niño. Lo que yo no quería ser era niño, no el niño que era, sino solo eso, niño, un ser marcado por los mayores. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?, me preguntaban y yo respondía cualquier cosa, pero lo que deseaba ser en realidad era mayor, no un oficio sino el oficio de ser mayor, que era una forma de nacer, de renacer, de no ser niño, de no ser alguien como yo era: apresado en el espacio ominoso de los mayores. ¿Y qué es lo que quieres ser, ahora? ¿Pero se puede hacer uno siempre esa pregunta? Una ley no escrita (¿una norma?) conceptúa como irresponsable, a cierta edad y en determinadas circunstancias familiares o laborales, formularse esta pregunta y menos aún actuar, lanzarse a ser, a serlo, a dar respuesta al deseo. Pero quizás la pregunta era otra: ¿Qué es lo que no quería ser?

Oía al fondo, lejos, el sonido del mar. Creo que el mar existió de veras para mí cuando un día pensé que estaba allí desde siempre y que era el mismo, lo mismo. El mismo mar de todos los veranos, cuando primero con mis padres y luego ya solo con mi madre, pasaba las vacaciones veraniegas en una costa del norte, en la misma casa siempre que mi padre, antes y después, alquilaba para nosotros. De pie y frente a sus olas, sabía que eran las mismas aguas que habían visto tantos marineros antiguos, cuyas historias había leído cada noche, de niño, mientras esperaba la llegada de mi padre, algo que no sucedía. El mar era el mismo, imagen de la eternidad, y los hombres sus accidentes. Oía al fondo el mar esa noche, o en algún momento de esa noche, como me ocurría en la infancia durante las largas vacaciones, cuando despertaba y oía al fondo el rugir de las olas, no como algo amenazante —a pesar a veces de las marejadas y de la cercanía de nuestra casa a la orilla— sino como una presencia que abarcaba nuestra casa y al pueblo mismo, y nos conducía. Ahora oía un mar mental, un horizonte rumoroso que los sentidos no percibían.

Oía el mar, pero no embarqué en ninguna negra nave para surcar las procelosas aguas, sino que durante los días siguientes di vueltas y vueltas por las calles vecinas mirando todos los letreros de alquiler de apartamentos. Había dado el paso, y ahora, como cuando uno está subido en un avión, ya no había nada que hacer, salvo esperar llegar al lugar. No te puedes bajar, no puedes pedir al piloto que pare porque te encuentras mal, hay que respirar hondo, pensar en el número inmenso de aviones que en ese momento cruzan los cielos, desde Asia a América, y de los que están aterrizando, cientos, cientos de miles, y que así ocurrirá también con el tuyo. No tengas miedo. No te puedes volver atrás, porque si lo hicieras tendrías que mentir. Si quisiera volver a casa, decirle a mi mujer que he pasado por un momento de enajenación, tal vez producto de la edad y del estrés, si le dijera que estoy arrepentido y que no podría vivir sin ella, sin los niños (en realidad, la mayor es ya una mujer a punto de casarse), lo cual en alguna medida tiene cierta realidad, mentiría: no sería como salir a pasear al muerto, tarea que casi todos hacemos con aire distraído a diario, sino como si el muerto nos sacara a nosotros a pasear.

Había dicho que no, una negación sosegada, amparada por escasas palabras reflexivas, como en los buenos guiones de cine negro americano, en los que ciertos personajes tienen conciencia de decir esas pocas palabras porque ya han utilizado todas las otras, y no han servido. Esperan algo de esas palabras, y no esperan nada, y saben que el otro entiende o no entenderá nunca, porque la comunicación no es una cuestión de convencer a nadie. O lo sabes o no, y por regla general no se quiere saber. Si le dices a tu mujer que vas a dejar la casa porque ella ya te ha puesto en el umbral para que tú des el paso, no te va a entender, aunque le digas que era lo que ella misma te había pedido en otros momentos. Sí, reaccionará ante lo inevitable y te deseará lo mejor, incluso lo mejor con otra «persona», pero todo eso no son más que palabras dichas desde no se sabe dónde. Dos días más tarde la verdad amarga asoma con el rostro del rencor. Alguien que deja su casa ha de ser en el fondo un irresponsable, al menos en nombre de la sacrosanta unidad del proyecto. Un destino único en lo universal. Así que di vueltas por las calles cercanas mirando los letreros y los edificios, hasta que pregunté por un apartamento que estaba disponible, muy cercano a mi casa anterior, y lo alquilé. No tenía muebles, salvo una vieja cama con colchón nuevo y tres sillas ruinosas en una pequeña sala. La única bondad: se trataba de un piso alto con una buena terraza desde la que podía ver los tejados de las otras casas, y el cielo. El cielo. El mar. No ignoraba que tenía un necesario ataque de platonismo, porque a algo tiene uno que agarrarse. Incluso los más heroicos y trágicos se agarran a sus propios nervios. Yo, quizás porque ya me venía de la infancia, recurrí a lo inmóvil, a lo que no muda o no parece mudar, en un sentido profundo, con los cambios. Mi apartamento era pura mudanza, pero podía sentarme en una de esas sillas, algo incómodas, en la terraza y mirar un rato al cielo.

Aquella primera noche, con una bolsa donde llevaba algo de ropa de cama, una muda y el maletín de aseo, me senté en una silla en la sala y oí una y otra vez la voz de mi hija mayor, yendo de la comprensión al reproche y nuevamente a la comprensión, y el silencio expectante o distraído de mi hijo, para resolverse en una negación de la palabra. No me quiere hablar, es todo. Oigo el silencio de mi mujer, oigo luego sus frases cortas (ahora es ella la que habla con el peso de la acción) sobre lo que debo hacer cuanto antes. Las otras palabras han desaparecido, incluso las antiguas de reproche o reconvención por esto o lo otro. Ahora todo se mueve a gran velocidad y las palabras son escasas y exactas, todas ellas mortales. Estoy sentado en una silla, a un lado del salón, y me hubiera puesto a fumar, si alguna vez lo hubiera hecho. Hubiera encendido un cigarrillo tras otro de manera automática, acompañando mis pensamientos y mis pasos por la casa vacía. Yo siempre he sido un fumador que no ha fumado. En otro orden de cosas, cuando era muy joven, tenía la rara facultad de ser un escritor que no escribía, pero acabé cayendo en el vicio y ahora no sé cómo dejarlo. Hay noches en las que me acuesto diciéndome que ya mañana no volveré a escribir, pero por la mañana, sin darme cuenta, antes de tener conciencia de mis actos, ya estoy tomando notas de algo, esbozando un pensamiento o escribiendo una larga carta a alguien desconocido por el solo gusto de escribir un rato, aunque luego me fastidie haberlo hecho. Con el tabaco no ha sido así, supe mantenerme como un fumador puro, mental. Ahora, después de haber escrito tanto, aunque lo dejara no podría ser un escritor mental, tengo demasiada tinta en las venas, y eso no se elimina fácilmente. Ya no, ya no me da tiempo a eliminar tanto. Soy un escritor crónico, atado al tiempo fantasmal de las palabras.

Sí, había cogido un libro también. Miré antes de salir de casa las estanterías, desde el salón al pasillo, y de este a mi estudio con alguna avidez. Buscaba un libro, un libro entre miles, como el que se va a una isla y puede llevarse uno solo. No lo había pensado así entonces, pero más tarde caí en la cuenta de que ese momento había sido el de la elección de un único libro, y poco más tarde estaba en la isla, un apartamento en un sexto piso, rodeado de nada por todas partes.

Como otras veces en mi vida, los libros se habían cerrado a mi paso, como si nunca me hubieran conocido, y aunque elegí uno, quizás prestigioso, cuando esa noche traté de leer un poco me pareció si no ridículo al menos ajeno. Todo su prestigio canónico se había desvanecido. Tuve que dejarlo. ¡Cómo me hubiera gustado tener el Libro a mano! Un libro que me hablara de mi vida, de una vida como la mía, pero hay que saber que en determinados momentos no hay libro, no sé por qué es así, no hay libro que valga salvo el que uno escribe con su propio cuerpo. No hay libro sino libros, y no podía hacer sino ponerme a leer durante horas y días, pasar de uno a otro, de un capítulo a otro, de un fragmento a otro, sin terminarlo, sin encontrarlo.

Más tarde, ya en plena noche, casi asustado por los ruidos desconocidos de la casa, y por mi propia respiración, encendí la luz de la mesilla y abrí de nuevo el volumen. Sí, aquí, esta línea, tal vez, y —de pronto— un no rápido, violento. Toda obra exige el olvido de sí para poder encontrarse más allá, transformado, otro. La obra exige que el lector ceda, se humille y olvide para poder recordar lo que no sabía. Y yo lo que necesitaba era que el libro se me adecuara como un guante, que hablara con mis palabras. Cedí en mi empeño y me entregué a la noche, sus ruidos y sombras. Inquieto, me acerqué titubeante a la ventana y observé en la fachada del otro lado de la calle movimientos de gentes, agitadas y silenciosas, gentes desplazándose con ímpetu en el extremo de una terraza, como si discutieran. Pero no oía nada. Algunos de sus movimientos eran oscilantes, y, de pronto, impulsivos para de nuevo aquietarse, como si aquellos esperaran súbitamente algo. Traté de aguzar la vista, pero no pude distinguir nada. Volví a la cama y pedí que un sueño bruto me borrara, me sacara de mí, del río de imágenes y de la sensación creciente de muerte. No tardé en percibir que esa casa vacía, la cama extraña (en la que comencé a percibir un olor a sudor que no era el mío), las paredes desnudas y mi familia en otra casa, era un presentimiento de mi muerte inminente.

Con la primera luz de la mañana me levanté y fui a la ducha. Dejé que el agua corriera abundante por mi cuerpo. Mientras me secaba me vi en los espejos del baño, que el propietario o quien fuera había puesto por todas las paredes. Me vi viejo, irremediablemente viejo. El tiempo no había pasado en vano: las piernas habían perdido su elasticidad, la cintura estaba cubierta por una discreta pero suficiente masa de grasa que, por delante, al inclinarme, se abombaba sin remedio. El vientre ya no era plano y el cuello estaba surcado por arrugas. Tenía canas por todos lados. ¿Cuándo había ocurrido todo eso? Había alguien en mí que quería humillarme desde una mirada joven, tal vez yo mismo. Uno por dentro, como en los sueños, carece de edad, o solo coincide con su edad por el esfuerzo de acordarse, pero en cuanto se distrae puede tener casi cualquier edad, no diré que la edad de la infancia, pero sí cualquiera perteneciente a lo que se denomina ampliamente juventud. Sin embargo, en algunos momentos, todos los años vuelven para mostrarte un rostro ineludible. En la vejez se hace evidente de manera más o menos constante la imposibilidad de escapar del peso de lo necesario, de los pliegues que el tiempo no cesa de enviarnos y que poco a poco impiden que aquel joven pueda volver.

Al salir, después de darme un afeitado profundo y de peinarme un poco hacia los lados para ocultar las grandes entradas de la frente, me acerqué a la ventana del dormitorio y, recordando la escena nocturna, miré hacia la terraza de enfrente. Era un espacio amplio, con una mesa y sillas en un lado, probablemente usadas en los días cálidos bajo un toldo rojo que ahora estaba recogido sobre una gran puerta ventana. En el lado colindante con la calle, había tres maceteros alargados de los que surgían ramas ligeras de pino, flexibles, y, pegados a una celosía de madera, una enredadera de la que se habían desprendido lazos por el viento: esa vegetación había conformado los lances y discusiones de anoche, la batalla en la sombra de unos personajes imaginarios. Sonreí, pero el resto de mi realidad resistía.

—————————————

Autor: Juan Malpartida. Título: Señora del mundo. Editorial: Trea. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

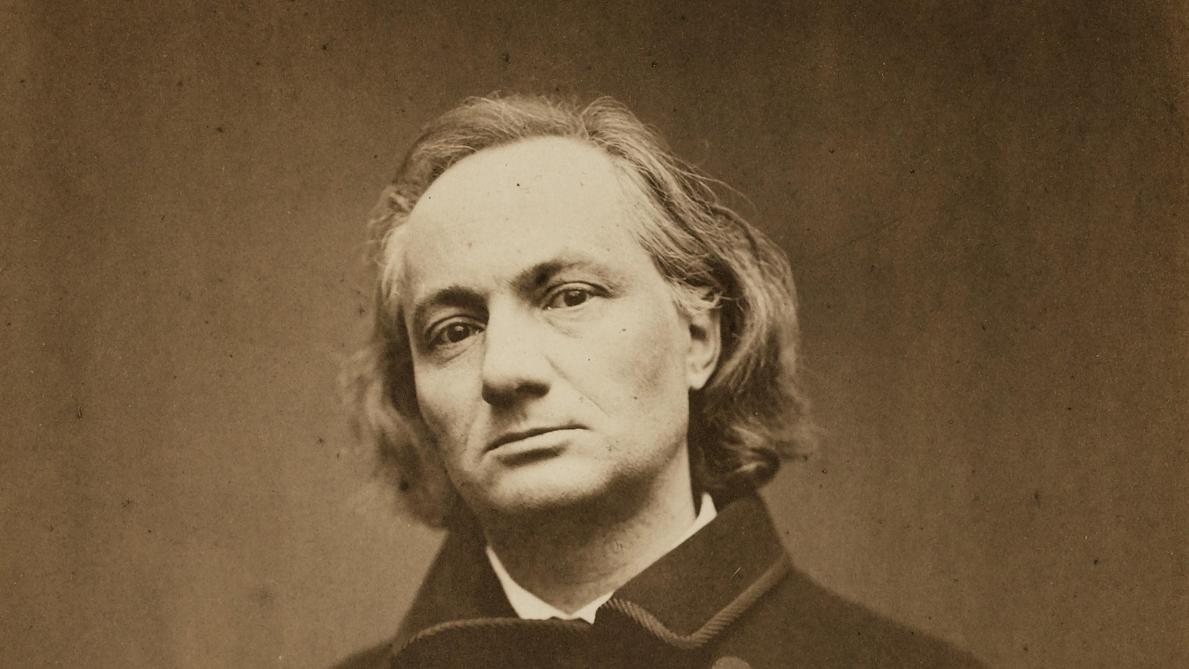

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: