Jamás había preparado tanto un libro, pero al contarle estos detalles previos a un escritor consagrado me aseguró que mi esfuerzo fue lo contrario a titánico, además de parecerle irresponsable. Pero yo llevaba meses tomando notas sobre ideas, no muy profundas, que nunca dudé podría exprimir con acierto en base a un personaje único: Amador Paneque; o sea, usted mismo. Estaba tan seguro de lo que preparaba que me prometí superar las quinientas páginas, no sólo por escribir un libro gordo para poder contárselo a los amigos frustrados, sino por la seguridad que se gestaba en mi interior, capaz en aquellos días de haber elevado el proyecto hasta esas miles de páginas de aquel En busca del tiempo perdido. Pero claro, ¿y quién era Proust? O sobre todo, ¿qué es ahora de él? Por lo que, en estos tiempos que corren, no se deje nada en el tintero porque, muy probablemente, cuando deje de respirar, entre sus herederos y la desidia general, usted dejará de existir para siempre y en cualquier formato.

Yo llegué a finales de enero de 2017 a Nueva York, al apartamento de mi mecenas, cuando casi todos los que viajan a Manhattan y alrededores, a veces muy lejanos, aterrizan en una habitación compartida o sobre un parque sin seguridad privada. Al entrar al salón, sesenta botellas de tinto en un surtido idílico me esperaban junto a sus gatos: desde variedades zinfandeles californianas a tempranillos riojanos pasando por excelsos jugos de monastrell yeclanas. El billete de avión también me lo sacó ella en base a la acumulación de puntos con su compañía aérea. En el fondo, cualquier excusa para el que cree pecar es buena. Y yo era el pobre al que sentar en la mesa. Claro está que, como paupérrimo, me fundí todo su congelador, el aceite de oliva que contenían latas de diseño, además de que le trinqué un cepillo de dientes que guardaba en su despensa y me planteé a solas conmigo mismo, ya sin aprovecharme, si mi vida no era en realidad la vida de uno de esos escritores malditos, en este caso con suerte: uno que nunca se muere aunque sigue bebiendo y, sobre todo, viviendo. Putos perdedores todos aquellos que se mueren a los veintisiete años y hacen felices a los que gestionan las páginas de cultura de tantos diarios. Yo lo haré mucho más adelante y también coparé portadas. La arruga es bella si se genera desde el placer más extremo.

No he oído de nadie que para escribir un libro le hayan puesto un apartamento en una de las mejores zonas de Manhattan. Jamás un solo escritor, por muy alcohólico que fuera, arribó a un trastero alguno de ciudad tercermundista con botellas de rones u otros licores, por doquier y subvencionadas. No olviden que no pagué mi pasaje. Y sí, fue en turista. Pero porque no apreté. Y mi futuro ya está escrito: a la siguiente, en casa de alguno de esos actores hollywoodienses que por mucho que ingresen, se droguen e interpreten siempre les falta algo. Ese vacío interior con el que te obsequia el éxito basado en millones de parias subidos a tu chepa. Yo por eso escribo y sólo minorías —probablemente también conformadas por no pocos parias— me hacen algo de caso.

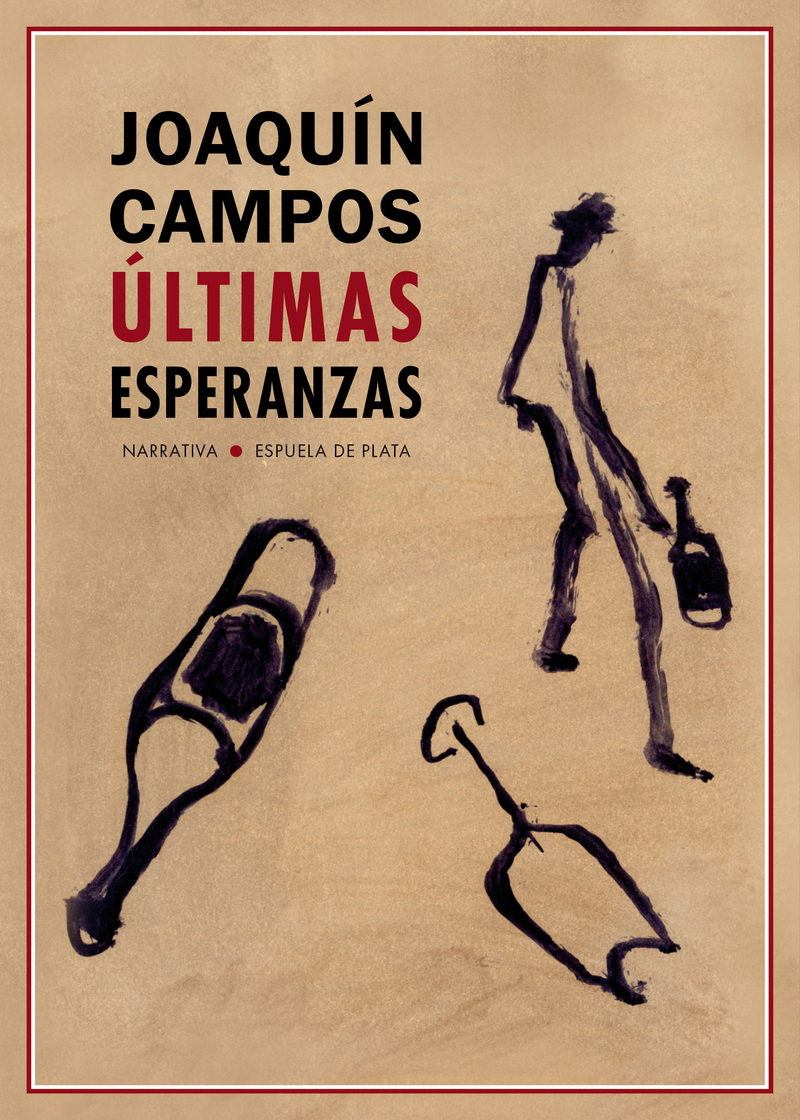

Jamás seré maldito. Y gracias a Dios. Aunque me faltaron cien botellas de vino, las cuales adquirí, tantas veces, a través de una cuenta de no sé qué distribuidor en internet de mi querida mecenas: volvía a pagar ella. Mientras, leía a Maiakovski, a José Luis Parra, a Ángel González, a José Watanabe, a Pedro Flores y daba forma a la obra; a mi obra magna. Escribía tres o cuatro mil palabras diarias. A veces más. Y sin rechistar. Y si no escribía más era porque el tinto acababa por inutilizarme en la literatura para sacarse de la chistera numerosísimas pajas, algunas extremadamente creativas, con una media tomada prestada de la dueña ahorcando mi cuello, y yo celebrando no ser tan estúpido como lo fue David Carradine. Los gatos me miraban como el que mira a un mendigo desde un cajero automático. Pero allí nadie quitaba ojo de cualquier novedad. Mientras eyaculaba desanudé la media. Y claro, aunque perdí algo de placer, ahí debió de estar el truco para que ustedes puedan leer el making of de Últimas esperanzas. ¿Qué estaría escribiendo, o rodando, el bueno de Carradine cuando se murió en pleno orgasmo? Mejor morirse con la librería leída por completo y la bodega completamente vacía. Que sólo queden sus chascarrillos.

Como Amador Paneque, protagonista de la obra, anduve cerca de la mendicidad. Cada cajero, durante ese infernal invierno —exactamente los inviernos que uno ama, por echarlos de menos, tras tanto sudeste asiático—, daba cobijo, por llamarlo de alguna manera, a todos aquellos mendigos, que ni mucho menos eran negros o latinos en su totalidad, ya que los rednecks de Jim Goad realmente existen. Cada escorzo durante esos noventa días me valió para darle forma a Últimas esperanzas, en sí una guía de Nueva York no precisamente al uso y un golpetazo en las sienes de los que se conforman con sólo mirar dentro de sí mismos. Porque Amador Paneque somos todos. Se lo aseguro. Como todos los mendigos ni son ni negros ni latinos. Los blancos que agonizan, por ser menos, y sobre todo blancos, no son tenidos en cuenta.

Comencé levantándome a las siete de la mañana. Como no tenía paciencia ni crítica cercana que me descosiera la moral, descorchaba junto al desayuno, ni siquiera después. Tras salir a pasear, extasiado en pleno mediodía soleado y árido de frío y viento, regresaba a casa saneado para volver a darle a la tecla y a la botella. Nuevamente descosido, con los gatos con gesto de máxima audiencia, me pegaba siestas, que por su duración, se confundían con las noches, que a los escasos días, se convirtieron en horas de producción; porque escribir de noche es como follar de adolescente: sabes que es la auténtica verdad: mientras todos sueñan tú ejerces. Luego me levantaba, desnortado, tratando de recordar dónde estaban mis ansiolíticos franceses; en qué repisa o bolsillo. Después, comía los potajes que me cocinaba con antelación —garbanzos con bacalao, guisos de verduras, lentejas con chorizo riojano…— y volvía al tinto y la ejecución táctil-sensorial. Jamás fui más feliz. Y para todo esto no habrá doctor que me llegue a justificar lo contrario. Y mucho menos a ustedes, a los que algo tengo en consideración. Salía a la calle, repleta de nieve y hielo, y notaba que flotaba: los perros también me miraban, sus dueños se escoraban, y hasta la policía me llegaba por la cintura. El LSD habría sido, por primera vez en mi vida, peccata minuta.

Escribir un libro es como follar corriéndose durante medio año seguido. No hay manera de detener el placer. Yo jamás he padecido ese asunto de la página en blanco; tampoco el de la eyaculación precoz. Eso sí, corregir, depurar, atreverse a borrar, comenzar de nuevo y derivados, son tsunamis contra mi línea de flotación. Pero repito: escribir, y más en aquel crudo invierno neoyorquino, donde visité museos y odié a tantos transeúntes como artistas de pacotilla, fue un placer tan grande que sólo me salió una novia en tres meses: una china-americana que me pagaba las botellas externas y me llevaba a teatros de serie b: otro placer más; el enésimo. Juro que ni la toqué. Fui el auténtico gigoló de la auténtica sometida a su propio sufrimiento.

Voy camino de trece años fuera de España y algunos compatriotas me recuerdan que no es bueno llamar la atención. Pero sí: yo tengo una mecenas en Nueva York, además de que escribo libros de casi seiscientas páginas sin mucho esfuerzo mientras cocino potajes, descorcho tintos y me masturbo con vídeos, tantas veces, imposibles de justificar. La última vez: un negro, o con las piernas enanas o con el pene gigantesco, horadaba a una oriental de sonrisa influyente y sorprendentes cavidades entre el estómago y por donde sale la orina. Luego que si hay mulas y narcos. Algún día mediré los culos horadados de los gays. Aún nos queda tiempo.

Amador Paneque, como yo, desea ser editado en los Estados Unidos. ¿O es que algún anticapitalista procastrista que compra sus muebles en IKEA desearía no serlo? El dinero sería la única manera de poder soportar el no volver a ser invitado a Manhattan. Las cebollas en la 51 con la Primera a 10 diez dólares el kilo. Las cajeras, sueños que ya pertenecen a la vida de un Amador que, y por supuesto, no quiere saber nada de corrillos literarios, premios previamente decididos, reseñas pagadas en prostíbulos o gramos, cortados o sin cortar, que él nunca abona.

Pero recuérdenlo siempre: escribir con una meta y conseguirla siempre superará al placer que usted se restregará por sus pectorales cuando lea mi último milagro: sesenta botellas de vino que se quedaron cortas y un personaje tan único que daban igual las esperanzas que le quedaran. Cuando hacía mi maleta camino del JFK, uno de los gatos lloró. O eso creí ver. Amo la vida. O al menos la mía. Porque mi felicidad solo consiste en escribir. Y Últimas esperanzas es mi priapismo literario.

———————————

Autor: Joaquín Campos. Título: Últimas esperanzas. Editorial: Renacimiento. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: