Entre las facultades más gratificantes de la ficción me quedo con su capacidad para la enmienda de la realidad. Si no fuera por eso, el cine de Quentin Tarantino no me merecería más estima que un chiste bien contado. Pero en Érase una vez en… Hollywood (2019) me conmovió de veras con su decisión de rectificar lo ocurrido la noche del ocho al nueve de agosto de 1969, en el 10050 de Cielo Drive (Los Ángeles), al norte de Beverly Hills. Porque fue allí, y entre esas dos fechas, cuando a Sharon Tate y a sus invitados en aquella triste velada les quitaron la vida Charles Manson y su familia de sectarios abducidos —una pequeña tropa de psicópatas asesinos— con toda la brutalidad de la que fueron capaces.

Roman Polański, viudo de la actriz, recuerda en sus memorias (Roman por Polański, Grijalbo, Barcelona, 1985, pág. 353): “Los medios de comunicación echaron mano de los chismorreos que circulaban por Hollywood y empezaron a hacer toda una serie de alusiones a orgías, consumo de drogas y magia negra. Hollywood, que no solo es la comunidad más malintencionada del mundo, sino también la más insegura, deseaba buscar una explicación que echara toda la culpa a las víctimas, reduciendo de este modo la amenaza que pesaba sobre la sociedad en su conjunto”.

Margot Robbie como Sharon Tate en Érase una vez… en Hollywood.

En la secuencia de la danza de El baile de los vampiros (Roman Polański, 1967), cuando su entonces futuro marido la saca por primera vez de los distintos baños de espuma —tan representativos del tímido erotismo del cine de la época— en los que nos la ha estado mostrando a lo largo de todo el film para fotografiarla danzando entre los condenados a no morir, Sharon luce como la ilustración de un cuento de miedo del gran Sheridan Le Fanu. En esos planos, con el vestido rojo y la peluca a juego —que Polański insistió en ponerle porque escribió el personaje pensando en la pelirroja Jill St. John—, Sharon Tate hubiera merecido un poema del gran Edgar Allan Poe.

Sin embargo, no habrían de ser las generaciones de no muertos de los Von Krolock, los del baile de Polański, quienes hicieran de Sharon un alma en pena. Mucho antes de que Ghost (Jerry Zucker, 1990) se convirtiese en uno de los grandes éxitos de la cartelera comercial de su tiempo, las leyendas románticas ya sostenían que ése es el destino de los asesinados: penar entre los vivos y los muertos hasta que el crimen del que fueron víctimas sea reparado. Fue tan grande la conmoción que causó aquel espanto del 10050 de Cielo Drive —Susan Atkins, quien sujetó a la actriz mientras Tex Watson, el autor material de los hechos la acuchillaba, escribió “cerda” en la pared con la sangre de Sharon— que la “gente de bien” puso todo su empeño en culpar a las propias víctimas de su matanza. De este modo se creyeron que esas atrocidades solo estaban reservadas para los disolutos: “El corolario de la tesis ellos se lo buscaron era el siguiente: esas eran las películas que hacías, esa era la vida que llevabas… y esa es la muerte a la que te viste arrastrada”, continúa Polański.

Convencida la opinión pública internacional de tan despreciable lógica, pues la matanza tuvo mucha más difusión a nivel mundial que la todavía incipiente filmografía de Sharon Tate, nadie reparó en las similitudes que la escabechina perpetrada en el domicilio de los Polański —quien se salvó porque se encontraba en Londres, preparando una película que nunca rodó: El día del delfín— registraba con la llevada a cabo la noche siguiente en Los Feliz, una zona residencial de Hollywood. En esta segunda ocasión, la familia Manson entró en el 3301 de Waverly Drive para asesinar con la misma inquina a Leo Labianca, ejecutivo de una cadena de supermercados, y a su esposa Lena, copropietaria de una tienda de ropa. Es muy probable que Manson y sus abominables acólitos no supieran quiénes eran Sharon Tate y sus amigos cuando empezó la degollina. De hecho, fueron allí creyendo que se metían en casa de Terry Melcher. Hijo de Doris Day, Melcher fue un prominente productor musical de aquella época. Aunque este también era un oficio de “indeseables” según la “gente decente” —y eso que Phil Spector, el creador del Muro de Sonido, aún no había empezado a encañonar a las mujeres que no querían mantener relaciones sexuales con él—, a Melcher se debe buena parte del sonido de los primeros álbumes de The Beach Boys y The Byrds. Manson se la juró a Melcher en la primavera de 1968, cuando rechazó producirle su música, de modo que un año después se presentó en la que creía que aún era la casa del productor musical con su cuadrilla de psicópatas homicidas. Por más que pareciese lo contrario, Sharon fue una chica sin suerte a la que mataron con tan solo veintiséis años, cuando Hollywood empezaba a rendirse a sus pies, porque el líder de sus asesinos se confundió.

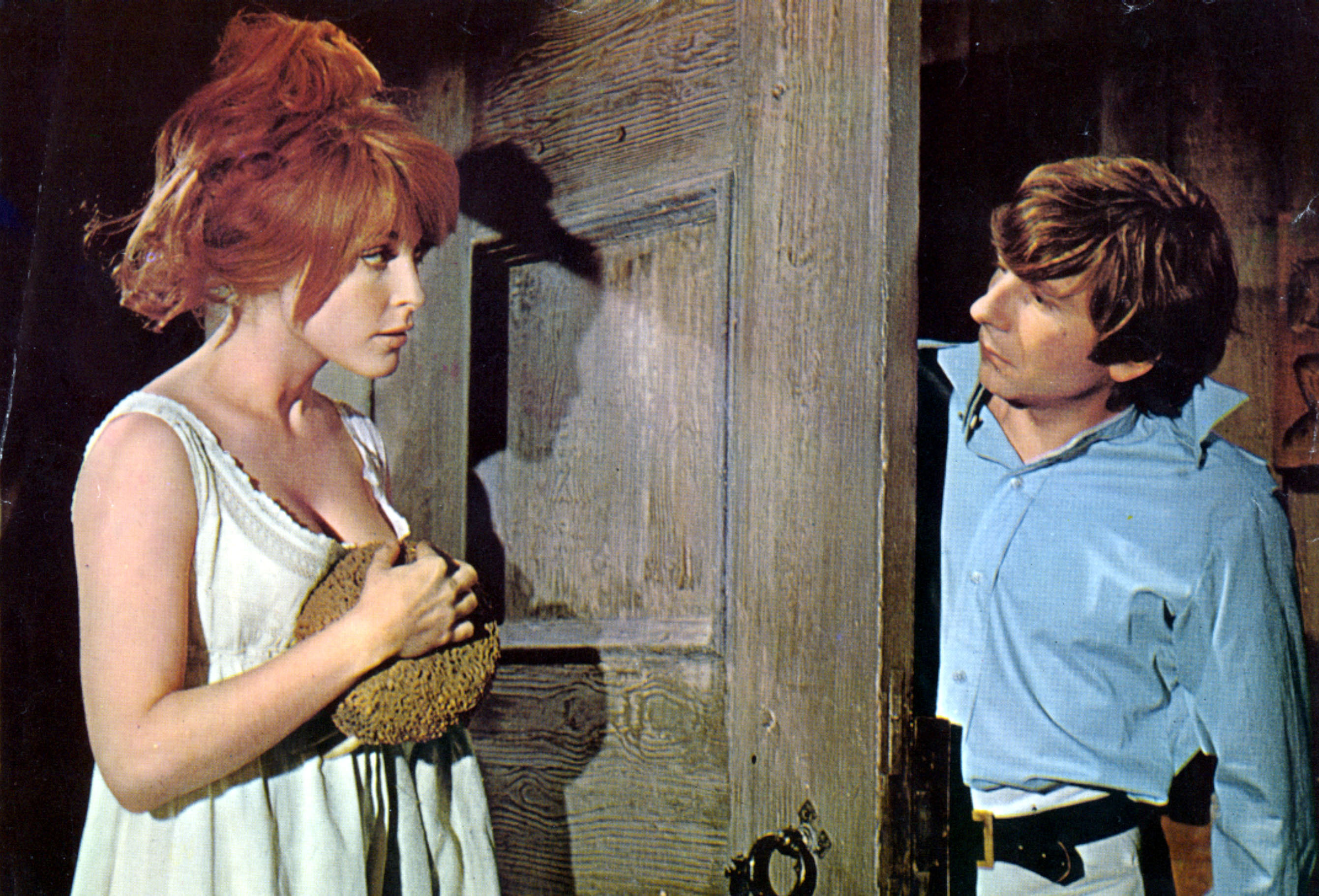

Sharon Tate y Roman Polański en El baile de los vampiros.

Nacida en Dallas (Texas) en 1943, “Sharon era algo más que una mujer hermosa. Ni ingenua ni estúpida, y tampoco la típica starlette” (Polański). Hija de un oficial de la inteligencia militar estadounidense, los diferentes destinos de su padre le proporcionaron un cosmopolitismo que fue uno de sus haberes en ese esplendor de las coproducciones internacionales en el que despegó su filmografía. Sin ir más lejos, dominaba el italiano, lengua que aprendió mientras su padre estuvo destinado en Verona. Ahora podría hablarse del romanticismo que entraña que la ciudad de Romeo y Julieta jugase un papel determinante en la filmografía de tan desdichada actriz. Pero hacerlo, además de una apelación al sentimiento fácil, sería mentir.

Sharon ha quedado en la memoria de sus admiradores como esas bellas muertas de los versos de Poe: Eulalie, Lenore, Ulalume, Morella, Ligeia… O, mejor aún, Annabel Lee. Porque como Edgar Allan a la protagonista de su último poema, la idolatraron cuando eran unos niños y ella era la más dulce de las chicas yeyés. Recuérdese que Sharon, aunque estadounidense de nacimiento, triunfó en el Swinging London antes que en Hollywood.

Vayamos por partes, no nos adelantemos. Quizás lo más previsible de los primeros años de su biografía fueran los concursos de belleza que ganó. Como tantas chicas de entonces, la futura reina del baile de los vampiros se presentaba a ellos con el objeto de utilizarlos para que le abrieran las puertas de la interpretación. “Siempre quiso ser actriz cinematográfica —continúa Polański— pese a la oposición de su padre, que temía verla convertida en una presa fácil de los donjuanes de Hollywood, cuando no en una prostituta de lujo”.

Tras algunas figuraciones sin frase en cintas como Barrabás (Richard Fleischer, 1961) o La americanización de Emily (Arthur Hiller, 1964), así como en series de televisión, Sharon Tate se estrenó como protagonista en uno de los grandes títulos de la edad de oro del cine de terror británico: El ojo del diablo (J. Lee Thompson, 1966). Odile de Caray, su personaje, es una hechicera ligada, junto a su hermano Christian (David Hemmings) y desde tiempo inmemorial, a la familia del marqués Philippe de Montfauçon (David Niven), un terrateniente del lugar. Cumpliendo con una tradición secular, éste ha de sacrificar su vida en un ritual dirigido por los Caray para que sus viñas den una buena cosecha y sus tierras no se conviertan en un erial. Aunque basada en un guion original de Robin Stridge y Dennis Murphy, es una historia digna de un cuento del gran Sheridan Le Fanu.

Nadie pudo imaginar entonces, ante el éxito de esta producción inglesa que convirtió a la actriz en una de las chicas de moda en el Swinging London, el terrible presagio que, cincuenta y cinco años después, puede desprenderse de que tan inquietante personaje fuese el primero —y sin duda el mejor— de su carrera.

Volvió a Estados Unidos para ponerse a las órdenes de Alexander Mackendrick en No hagan olas (1967), una comedia de playa en la que interpretaba a Malibú, la chica que mejor lucía el bikini. Naturalmente, ella detestaba aquel personaje que, sin embargo, inspiró toda una campaña publicitaria de una conocida marca de bronceadores.

Sharon Tate y Roman Polański.

Ese mismo año volvió a Londres, a su apartamento en las inmediaciones de Eaton Place. Y fue entonces cuando conoció a Polański. Eran los días de la psicodelia, del esplendor de Carnaby Street; era el Londres que alucinaba con Jimi Hendrix, Cream y los primeros Pink Floyd, cuando el LSD aún era legal. “Yo le dije que no podía soportar a los tipos que andaban por las fiestas de la ciudad aturdidos por el efecto de la hierba (Polański). Sharon me confesó que fumaba cuando el ambiente y la compañía eran adecuados”. Total, que compartieron una de aquellas gotas de ácido lisérgico que se ingerían en un terrón de azúcar. Hablaron largo y tendido, con esa locuacidad que a veces sustituía a las alucinaciones. Ella le confesó que había sido violada cuando tenía diecisiete años. “Pero la creí cuando me dijo que ello no le había causado ningún trauma emocional. Lo único que empañaba la serenidad de su hermoso rostro era la incongruente e infantil costumbre de mordisquearse las uñas de vez en cuando”.

Al rayar el alba fue su primera vez. Después Polański tomó un avión con destino a Suecia, presto a dar un curso a unos estudiantes de la universidad de Lund. Durante el vuelo, ya estaba perdidamente enamorado de Sharon Tate: “Lo que más me impresionaba de ella, aparte de su excepcional belleza, era aquella especie de resplandor que suele emanar de un temperamento dulce y bondadoso”.

Después todo sucedió demasiado deprisa: en El valle de las muñecas (Mark Robson, 1967) daba vida a una actriz de películas eróticas que se ve obligada a retirarse, aquejada de un cáncer de mama. En La mansión de los siete placeres (Phil Karlson, 1968) fue una de las inolvidables chicas de Matt Helm (Dean Martin).

Transcurrida una década desde su brutal asesinato, Polański le dedicó Tess (1979), todo un homenaje a su inocencia. Quentin Tarantino quiso enmendar la realidad y sé de un niño que, maravillado con su belleza, se juró que cuando creciera le iban a gustar las chicas como Sharon Tate.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: