El inventor de Santa Claus

Se atribuyen las tonalidades bermellonas de la vestimenta de Santa Claus a las necesidades publicitarias de Coca-Cola, pero en realidad el personaje que protagoniza cada Nochebuena las fantasías infantiles estrenó su traje rojo algunas décadas antes de que se inventara el popularísimo refresco. Fue cosa de Clement Clarke Moore, un filólogo reputado —se cita siempre su Hebrew and English Lexicon, publicado en 1809— que pasó a la historia gracias a un pequeño poema de ciento doce versos distribuidos en veintiocho estrofas que tituló A Visit From St. Nicholas y vio la luz por primera vez en el año 1823, de forma anónima, en las páginas de un diario neoyorquino. Lo cuenta Luis Alberto de Cuenca en la edición que de ese texto hizo para Reino de Cordelia en 2013 y que cae en mis manos por azar, cuando entro en una librería sólo por pasar de alguna forma los minutos que me quedan libres entre compromiso y compromiso, y entretengo la víspera del 24 de diciembre merodeando por una traducción que pugna por recuperar la gracia del original, una mera estampa navideña que emana la calidez propia de las fiestas, pero ni por asomo está a la altura del Dickens que construyó en A Christmas Carol el mito sobre el que se fundamenta la Navidad moderna al mismo tiempo que denunciaba las oprobiosas condiciones laborales de la Inglaterra de su tiempo y cuya fuerza, en una de esas paradojas que depara la consolidación de las tradiciones, se ha venido mitigando en la misma medida en que su iconografía se afianzaba en el imaginario colectivo. La asimilación hace que devengan en tópico lo que en origen fueron osadías, y la imagen de Santa Claus que Moore pintó en sus versos pioneros —con el traje rojo, el trineo y los regalos en los calcetines— no inspira hoy la sorpresa ni el regocijo que tuvo que causar entonces. La prueba es que ese poema es hoy un perfecto olvidado en las celebraciones navideñas, en las que el personaje ha sobrevivido con creces a su autor. Acaso a él, de haberlo sabido, no le hubiese disgustado en absoluto: cualquier escritor digno de tal nombre ha fantaseado alguna vez con la posibilidad de que su obra se independice hasta el punto de que, al cabo de los años y las décadas y los siglos, ésta siga corriendo de mano en mano mientras el nombre de su autor se sumerge poco a poco en el olvido. Es un logro de tal calibre que hasta la fecha lo han conseguido muy pocos elegidos.

De no haber nacido

Durante algunos años, me daba por revisitar Qué bello es vivir cada vez que se aproximaban estas fechas, no tanto por plegarme a lo que uno espera de ellas como por sumarme en silencio a la reivindicación de un clásico que tiene más dobleces de las que se le reconocen, tan consabido como resulta hoy su pase en las últimas semanas del año, y que gozó en su momento de una fortuna bastante aciaga. A Frank Capra le encomendaron que dirigiera una película blanca y bienhumorada con la que resarcir a la sociedad del trauma generado por la Segunda Guerra Mundial; pero, aunque puso lo mejor de sí mismo en el empeño, su propuesta no resultó. El estreno no generó grandes adhesiones y el largometraje fue languideciendo hasta que, a partir de la década de los setenta, las televisiones comenzaron a emitirlo en los preludios navideños y poco a poco la gente le fue concediendo la categoría que se le atribuye desde entonces y en la que se añade el adjetivo familiar para dar a entender que no hay nada en ella que constituya un reverso desde el que asomarse al filo del abismo. Y sin embargo, cada vez que vuelvo a ella se acrecienta mi impresión de que Capra deslizó entre fotogramas un final más amargo del que supuestamente se muestra ante los ojos del espectador. Pese a que todo acabe bien, el George Bailey que al final de la película recibe emocionado el apoyo de sus convecinos no es ni podrá ser el hombre feliz que se sabe arropado por los suyos. Más bien al contrario: ha visto lo que podría ser el mundo sin él —ha cobrado conciencia del papel que juega en el mundo— y por lo tanto a partir de ese instante sentirá constantemente el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, el extravío perpetuo de la sensación de libertad con la que había actuado hasta entonces, al descubrir cómo sus decisiones han influido y seguirán influyendo en las vidas de las personas que tiene a su alrededor, el rumbo que habría tomado todo en el caso de que él no hubiera nacido. La felicidad sincera y efímera de la última secuencia entraña también una condena: la de seguir adelante con la certeza de que sólo podrá mantener esa adhesión perseverando en las renuncias que han determinado su vida desde la más temprana juventud, abandonando cualquier vocación de libertad para transformar su porvenir en una existencia vicaria y desprovista de otro sentido que el que le quieran conferir los otros. Siempre que aparece en la pantalla el rótulo de The End me pregunto si no habrá acertado plenamente el canon, si no será Qué bello es vivir la metáfora perfecta de estas fiestas, con todo lo bueno y lo malo que implican. Nunca volvieron las cámaras a Bedford Falls para contarnos qué fue de Bailey una vez consumado el milagro que lo salvó del suicidio. Vale más que así sea, ante el riesgo de que el regreso nos hiciera descubrir que lo que pareció una bendición fue, más que ninguna otra cosa, un castigo.

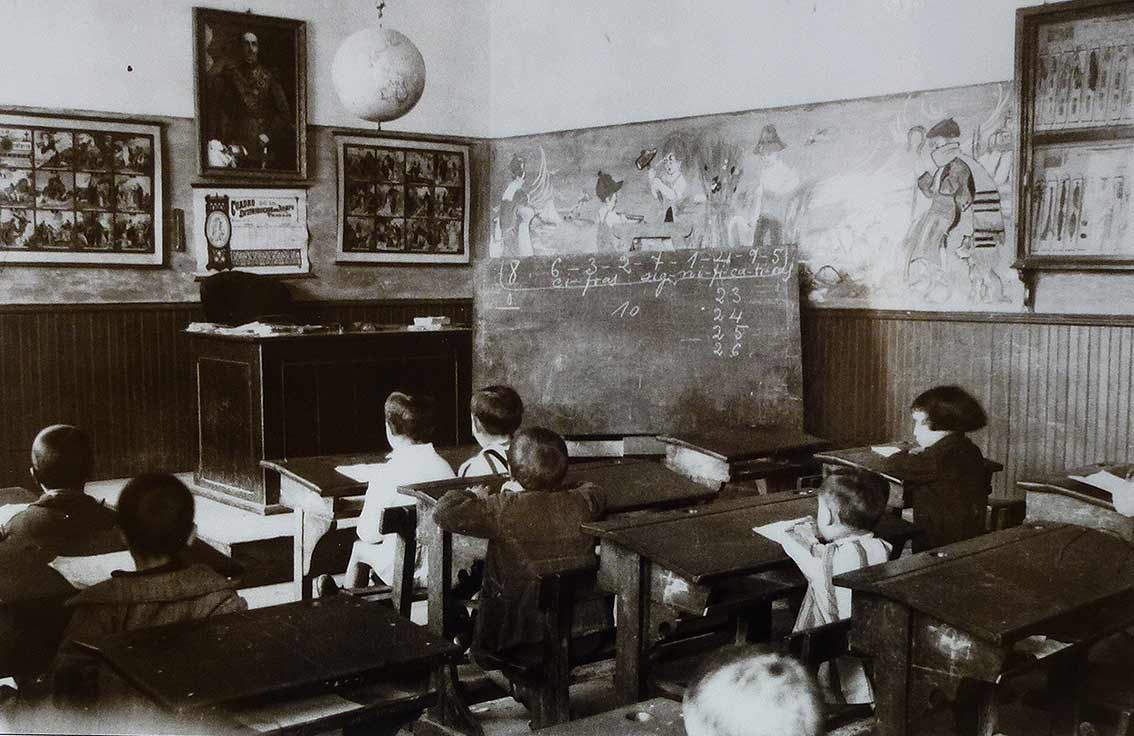

En un aula de Soria

En el instituto de enseñanza secundaria de Soria hay un aula dedicada a Antonio Machado. No sé si fue el espacio en el que realmente impartió sus clases de francés o se trata de una recreación, pero eso es lo de menos. Lo importante es que se exhiben allí varios documentos relacionados con el poeta y con el paso por esa pequeña y encantadora ciudad castellana en la que no pasó demasiados años, pero a la que su recuerdo quedaría ligado para siempre. Uno de los papeles que yacen en esas vitrinas acostumbra a pasar inadvertido, a pesar de su enorme importancia simbólica, y debe su existir a otro instituto, en este caso madrileño, cuyo claustro de profesores tuvo a bien estrenar la recién restaurada democracia en España con el resarcimiento de uno de esos oprobios con los que el franquismo quiso demostrar que la guerra civil no concluía sin la paz, sino con el regodeo en la victoria. Machado era profesor del Cervantes cuando se inició el conflicto y no tuvo siquiera ocasión de soñar con retomar el puesto que había ganado en 1935, merced a un concurso de traslados. Como es sabido, el 29 de febrero murió en Collioure, a los pocos días de iniciar un exilio que no por breve resultó menos penoso. Si su final ya fue de por sí indigno, es difícil dar con adjetivos acordes a la infamia que se cometió con su memoria dos años después. El 7 de julio de 1941 se dio curso a su expediente de depuración, es decir, se lo despojó póstumamente de su condición de catedrático, lo que era tanto como negar su existencia en tanto que se borraba su nombre del censo de servidores públicos y se ignoraba su trayectoria docente. Cuarenta años más tarde, en octubre de 1981, el entonces director del Cervantes, Juan Haro Sabater, solicitó al Ministerio de Educación y Ciencia que se rehabilitara la memoria de su condición laboral, cuestión que llevó a efecto el ministro de la época, Federico Mayor Zaragoza, en una orden rubricada el mismo día de Nochevieja. Esa es la historia que cuentan ahora Carlos Herrera Carmona y Pilar Manzanares en la obra teatral En la tierra desnuda (Dalya), que en paralelo sintoniza los últimos y tristes días de Machado con un cuadro alegórico que evidencia la relevancia de ese resarcimiento tan tardío como necesario con cuya huella me encontré, en un abril desmesuradamente frío, en el aula desierta de un instituto de Soria, esa ciudad en la que, al pie de un olmo viejo, aún es posible constatar que hoy es siempre todavía.

Ayer, en un programa, le escuché decir a José Sacristán: “Lo primero siempre fue antes”. No era de él, que lo decía su padre (Venancio), que lo decía un analfabeto de su pueblo (Chinchón). Su madre (Nati), seguro que le inculcó algo de su también madre; la abuela Natividad.