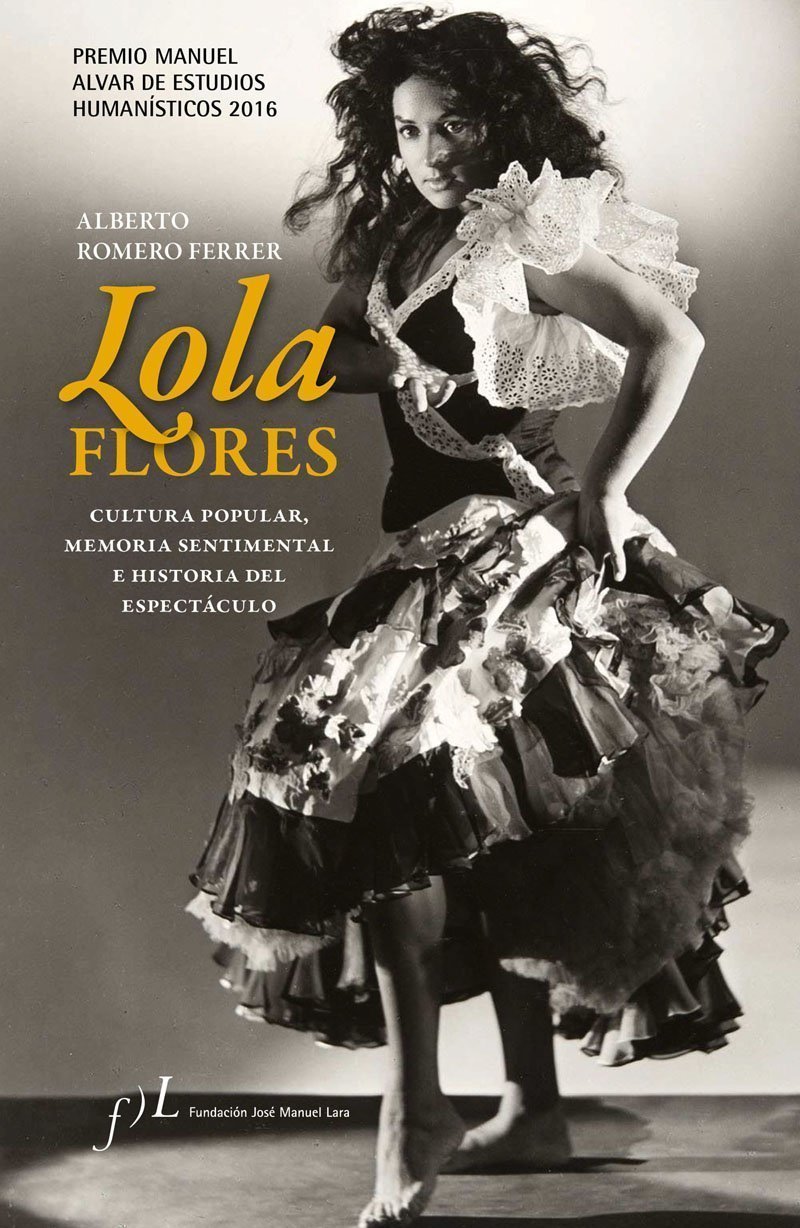

Lola Flores (1923-1995) le ha servido al profesor Alberto Romero Ferrer para trazar un perfil de España, con especial énfasis en su industria del entretenimiento y, sobre todo, para llevar al personaje siempre presente en el imaginario colectivo a la Universidad. Con su libro Lola Flores. Cultura Popular, memoria sentimental e historia del espectáculo ha obtenido el Premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2016, que concede la Fundación Lara, y ha reivindicado con rigor intelectual (y haciendo a un lado los tópicos) a uno de los principales iconos de la posmodernidad española.

Romero Ferrer enseña literatura en la Universidad de Cádiz y es autor de varios ensayos sobre la historia cultural. Cuenta que este trabajo premiado está “labrado hace muchos años, pues Lola era una artista que gustaba a mis abuelos y recuerdo haberla escuchado y disfrutado mucho, tanto en discos como en teatro. Poco a poco fui acumulando información sobre su figura, carteles de sus actuaciones, recortes de prensa, publicaciones sobre sus conciertos y sus bolos… Todo estaba listo a la espera de un discurso literario que los pusiera en relación. Así, hace poco pensé en hacer un trabajo sobre la historia del teatro español y vi la oportunidad de poner en diálogo la figura de la jerezana con carácter académico.”

El libro no es una biografía de la intérprete de La Zarzamora, sino “una reconstrucción de la memoria sentimental de la cultura popular a partir de los espectáculos y de las películas de la artista, que formaron parte de los años 40 del siglo pasado hasta la actualidad”, explica el autor, quien contextualiza a Lola en “un armazón teórico e historiográfico” para comprender el lugar que ocupa en la cultura española, más allá de la “serie de prejuicios ideológicos, históricos y culturales derivados, en parte, de su consideración como un producto de la subcultura, como un producto del franquismo más recalcitrante y, más recientemente, como un producto de las revistas del corazón y el entretenimiento social.”

Su interpretación sociológica divide la historia de Lola Flores en cuatro etapas: de su nacimiento a su debut teatral; la posguerra y el surgimiento como artista, así como su incursión en el cine que termina por transformarla en un personaje, y concluye con la Transición y su muerte, ocurrida en 1995. “Las nuevas generaciones tienen de ella una imagen frívola, que forma parte de su personaje, pero detrás de esa imagen está la artista más importante de la España del siglo XX, que llegó a todo el mundo”, especifica Romero Ferrer.

La vida de las folclóricas y/o sus coplas ha sido objeto de varios escritores e intelectuales, como Federico García Lorca, Francisco Umbral, Terenci Moix o Manuel Vázquez Montalbán, “para los que La Faraona venía a representar, consciente o no de ello, aquella España irracional, feroz y fuera de toda norma que su impostura gitana y flamenca interpretaba con tanta convicción artística”, subraya en su libro el autor.

Durante la posguerra, en figuras como Lola Flores “convergían copla, baile, cante, flamenco y teatro, dentro de unas coordenadas diametralmente opuestas respecto a sus modernas antecesoras (Pastora Imperio, Antonia Mercé y Encarnación López). Unas coordenadas marcadas, frente al cosmopolitismo cultural de los años veinte y el intenso diálogo intercultural de aquellas brillantes y coloristas décadas, por una España regida por la represión, el hambre y un panorama sociocultural en blanco y negro: una maraña de subsistencia, marcada por lo que se ha dado en llamar el duelo de los vencidos”, añade.

Con el objetivo de que Andalucía dejara de ser algo local, para convertirse en algo nacional y, más tarde, en internacional, y con cuadros de Julio Romero Torres al fondo, “la copla se transforma rápidamente en un producto de la nueva cultura de masas, como también en un interesante testimonio de época, en talante sentimental, aunque también en un nada despreciable documento literario.” A esto hay que agregarle su repercusión cinematográfica, pues la supuesta apertura del franquismo necesitaba “un referente visual”, “un star system propio, que resultara atractivo dentro y fuera de nuestras fronteras.” Esa proyección mundial consiguió, de la mano del productor Cesáreo González, “establecer puentes, abrir puertas y mentes de una sociedad tan cerrada y cerril como la española de la época del primer franquismo. Gracias a esa sociedad de espectadores que creó con los recursos de la imaginación el arte, España podía empezar a salir de la pesadilla de su terrible historia más inmediata. Entre volantes y castañuelas, Lola Flores sería la primera abanderada de tal empresa.”

Pero con la llegada de la Transición, “la copla y todo lo que la rodeaba debía convertirse en una especie de culpable, un chivo expiatorio, una cabeza de turco sobre la que depositar todas las mezquindades del régimen. De género popular de éxito se pasaba a su rechazo más radical. Y sus protagonistas, todas estigmatizadas como franquistas, a partir de ahora debían exhibir la letra escarlata de la condena.” Quienes así pensaban, ignoraban que había coplas antes de la Guerra Civil y el triunfo de Franco y que, con su sensualidad y sus letras, las cantantes desafiaban a la moral de la época.

“Lola Flores y todo lo que ella representaba en su acepción más amplia y generosa (gustara o no, con prejuicios o sin ellos sobre la artista)”, concluye Alberto Romero Ferrer, “era un tremendo y contundente ejemplo de estos partícipes entramados que hacían dialogar memoria y pasado, era una de esas raíces hondas y de fuerte impacto de nuestra memoria y nuestro patrimonio, pero también de la memoria cultural, aunque esta fuera desde el rechazo, y cómo no, de la memoria emocional y sentimental de todos los españoles.”

——————————

Autor: Alberto Romero Ferrer. Título: Lola Flores. Cultura popular, memoria sentimental e historia del espectáculo. Editorial: Fundación José Manuel Lara. Venta: Amazon y Fnac

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: