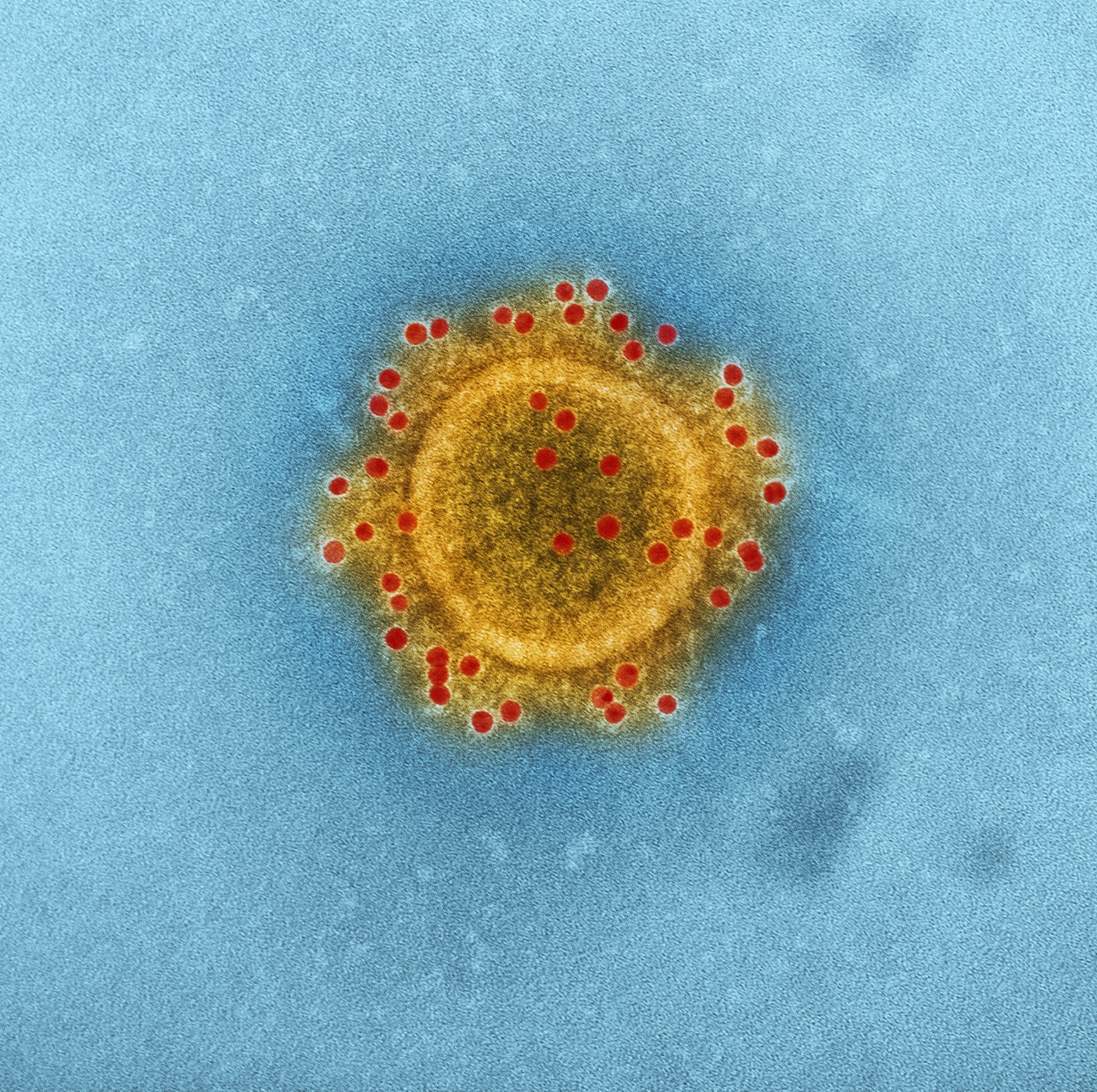

En este azaroso tiempo que nos ha tocado vivir el descanso esté contaminado de preocupaciones e incertidumbres. Precisamente porque este tiempo no parece convertirse todavía en “pasado”, insistiendo no solo en ser “presente” sino que también amenaza con pervivir en el “futuro”, pensé que debería volver a tratar del funesto coronavirus, la Covid-19 que nos persigue. Noticias no faltan. Una de ellas llamó mi atención; la de que un segmento del genoma de los humanos, que interviene en seis genes del cromosoma 3 y que hemos heredado de los neandertales hace unos 60.000 años, aumenta el riesgo de que este coronavirus produzca consecuencias particularmente graves. El estudio en cuestión, aún no publicado en una revista científica, señala que ese “trozo” de genoma es común en Bangladesh, donde existe en alrededor del 63 por ciento de la población, mientras que en el sur de Asia la frecuencia desciende a un tercio, en los europeos al 8 por ciento y casi está ausente en África.

Es obvio que, suponiendo que los resultados de esta investigación sean ciertos, son muchas las preguntas que suscita. Por otra parte, y como era de esperar —la producción editorial es muy sensible a la actualidad—, proliferan los libros que se ocupan de laCovid-19 y de otras pandemias (si les interesa puedo recomendar tres que acaba de publicar la pequeña editorial, de marcada conciencia social, Capitán Swing: Pandemia, de Sonia Shah, Un planeta de virus, de Carl Zimmer, y El mapa fantasma, de Steven Johnson). Se está dando últimamente otro detalle que me produce, lo reconozco, un cierto desagrado, pero que probablemente no compartirán muchas personas: el que las mascarillas se están convirtiendo también en un objeto de moda. Una de las empresas españolas que las está fabricando acaba de anunciar que en la “nueva generación” que está produciendo intervienen cuatro conocidos diseñadores y que los paquetes que saldrán al mercado contendrán entre 12 y 14 diseños diferentes. Entiendo que se puede pensar que es una manera de “alegrar el ánimo” ante tanta desdicha; es posible, pero a mi muy particular espíritu no le acaba de agradar semejante énfasis en “la imagen”, al que no ha sido ajeno —en todo un acto de Estado— quien más motivos tiene para comprender el dolor del que todos hemos sido testigos y, tristemente, muchos protagonistas, estos meses.

Pero como he tratado demasiadas veces de esta maldita pandemia, en lugar de continuar con este tema he pensado mirar al pasado, hacerles partícipes de dos acontecimientos, muy diferentes, que tuvieron lugar uno hace 125 años y otro hace 75.

El primero fue el inesperado descubrimiento de los rayos X, debido al físico alemán Wilhelm Röntgen (1845-1923). Inesperado porque lo que estaba haciendo era experimentar, como hacían otros físicos, con descargas eléctricas en tubos en los que se había hecho el vacío, cuando el 8 de noviembre de 1895 encontró que se producía una radiación que era capaz de atravesar cuerpos opacos. Y como no sabía cuál era su naturaleza —si se trataba de una corrientede corpúsculos o bien de ondas como las electromagnéticas; resultó que eran ondas— la denominó rayos X. Una de las primeras “radiografías” que efectuó fue la de la mano de su esposa. Aun acostumbrados como estamos a todo tipo de novedades y técnicas de imagen en medicina, podemos comprender fácilmente la impresión que debió de producir en Röntgen y en todos los que la vieron. La investigación científica no se reduce, por supuesto, a “sorpresas” como esta, pero sí que representan uno de los momentos más impactantes de ella: ver, o constatar lo existente, lo que antes nadie había visto o constatado.

El segundo acontecimiento al que me refería tuvo lugar el mismo día de julio en que estoy escribiendo estas líneas, el 16 (ustedes las leerán unos días más tarde), pero de 1945. Aquel día tuvo lugar la primera prueba, denominada “Trinity”, de una explosión nuclear. En las primeras horas de la mañana, en las desiertas tierras de Jornada del Muerto —a 97 kilómetros de Alamogordo, en Nuevo México, y a 400 del Laboratorio de Los Álamos (dirigido por Robert Oppenheimer) donde se habían diseñado y ensamblado las primeras bombas atómicas— se hizo estallar una bomba de plutonio, el elemento químico que ocupa el número 93 en la tabla periódica, elemento que hubo que recrear en el laboratorio puesto que debido a lo breve de su vida media prácticamente ha desparecido de la Tierra. Las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 fueron, respectivamente, de uranio y de plutonio, pero no se consideró necesario probar antes la de uranio, sí la de plutonio pues utilizaba un nuevo tipo de espoleta para desencadenar la reacción explosiva. El resultado de esa prueba forma parte de la historia: siete minutos después de la explosión la nube producida alcanzaba once kilómetros y medio de altura.

El sentimiento generalizado que se produjo en los científicos que asistieron —entre los que se hallaban Oppenheimer, Fermi, Von Neumann, Weisskopf y Feynman— fue de alegría: “¡Lo hemos conseguido!” pensaron. Salvo James Franck, el ilustre físico judío alemán, quien se adelantó, solo después de lo sucedido en Japón, y entre algunos comenzaron los remordimientos. No para Edward Teller, quien a lo largo de toda su vida insistió en fabricar más y más poderosas bombas, empezando por la de hidrógeno, de cuya producción fue el principal responsable. Cuando años más tarde Oppenheimer, ante una audiencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts, manifestó que los físicos habían “conocido el pecado”, debido a la bomba atómica, Teller respondió que lo que los físicos habían “conocido es el poder”. Y, añado yo, entonces al igual que hoy les había gustado. No los culpemos —a él, y a los científicos en general— por ello, pero tengámoslo en cuenta.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: