Sigo contándome. Bueno, lo intento otra vez. Dije al principio que estaba ávido de hacerlo (ávido de encontrar cómo hacerlo), y que antes lo hacía el que atravesaba una gran incertidumbre —sobre todo—: quienes se extraviaban debido a catástrofes vitales como la enfermedad, la guerra, un terrible desastre natural o una enloquecedora pérdida amorosa. Esos eran los que contaban su historia y era su historia la que otros contaban. Decía también que, sin embargo, ahora la incertidumbre se ha convertido en lo normal —una incertidumbre molesta, porque no proviene de enfermedades, guerras o desastres naturales—. Y ahí estaba yo, en un malestar de pantallas, máscaras débiles, superficie obligatoria, ligereza dogmática y fluidez apremiante. Las personas con un poco más de conciencia de la muerte sentimos todo eso como inundación y ahogo. Tienes cierta noción de verdad, pero la superficie, la frivolidad, no te deja contactar con ella, no del todo. Y si lo intentas, la superficie te lo impide, te devuelve —o se hacen olas y las olas te ocultan—. Muchos nadan felices por la superficie: eventualmente, tú también. Pero, si insistes en adentrarte para conectar con algo de esa verdad que intuyes, la superficie no te deja participar del sol, te vapulea un poco, te hunde y, finalmente, si no te avienes, corres el peligro de que te aniquile, porque una de las alternativas a la superficie permanente es el suicidio.

Luego me fui por un mes a Senegal y decidí que esto que escribo sucedería allí, también, y donde me encontrara en el momento que escribiera. Y un poco después ha llegado el virus (la pandemia mundial) para sumarse a la gran incertidumbre, despegándome del mundo, o, ¡sorpresa!, devolviéndome a él. La catástrofe que nos faltaba, y cuya proximidad no sospechábamos, ha llegado para penetrar en lo que escribo. Ahora está todo mucho mejor (peor), mucho más claro. O, al menos, tan claro (peor) como en África.

Tal vez hace unas semanas, como vengo diciendo, adoleciéramos de la certidumbre primordial: la de la muerte. En casa encerrados, ahora el suelo no se mueve, ya no nos tambaleamos. Ahora el suelo inmóvil es la muerte, que lo fija todo. La incertidumbre era el vacío, lo vano: la solana en la que vivíamos. Superar estas jornadas de confinamiento será como superar un cáncer: luego nada será exactamente igual. Será la vida como antes, pero no lo mismo. El advenimiento del virus me pilló con el fragmento anterior —“Unir y desunir”— ya escrito. El tóxico desune, decía. Vaya, vaya… vaya que si el tóxico desune. Ha sido caer el virus entre nosotros y producirse la separación de todos y todo, odiosamente, igual que el fuego de una ametralladora dispersa a los soldados que corren en todas las direcciones y se ponen a cubierto.

Unos meses atrás, debido a aquella zozobra consuetudinaria, anotaba esto: Creo —me parece muy posible— que en el mundo se esté incubando un acto de una violencia inusitada y catártica. Los síntomas de malestar social e individual son evidentes. El algoritmo nos arrastra a través de nuestro peor sesgo. Nos hacemos peores. No sólo en internet: en nuestras vidas. Nadie escapa a la estulticia: ni siquiera callando y haciéndose educadamente a un lado.

Habíamos inventado formas de comunicarnos que hacían inútiles las consecuencias de los chismes y las habladurías que antes se difundían en círculos reducidos y de boca en oreja, mientras la información —algo serio e importante— nos llegaba a través de los medios de comunicación. Pero ahora los chismes (toda clase de mentiras, falacias y difamaciones) han tomado el mundo a través de los propios medios de comunicación y a través de los nuevos dispositivos e internet; y nuestros sesgos y nuestros “algoritmos” fomentan su propagación.

El vacío en el que vivimos es muy desagradable. Vendemos lo propio gratis, sin retribución económica y casi sin retribución alguna de ningún tipo. Hablando de valores, el valor económico se ha merendado, en casi cada uno de nosotros, los valores que nos harían un poco mejores personas. Otros creen que su causa y los valores son lo mismo: no sé qué es peor, no tener valores o confundirlos con una causa. El victimismo generalizado nos hace especialmente vulnerables y peligrosos. El ser humano suele necesitar un acto de violencia para resetearse. Normalmente, se sacrifica a un inocente: el animal más bello y parecido a nosotros; o un niño, el varón más puro. En la comunidad humana hay una necesidad de violencia que, de vez en cuando, se desata y produce actos luctuosos. El malestar, normalmente, encuentra víctimas. El vampiro que somos se frota el colmillo.

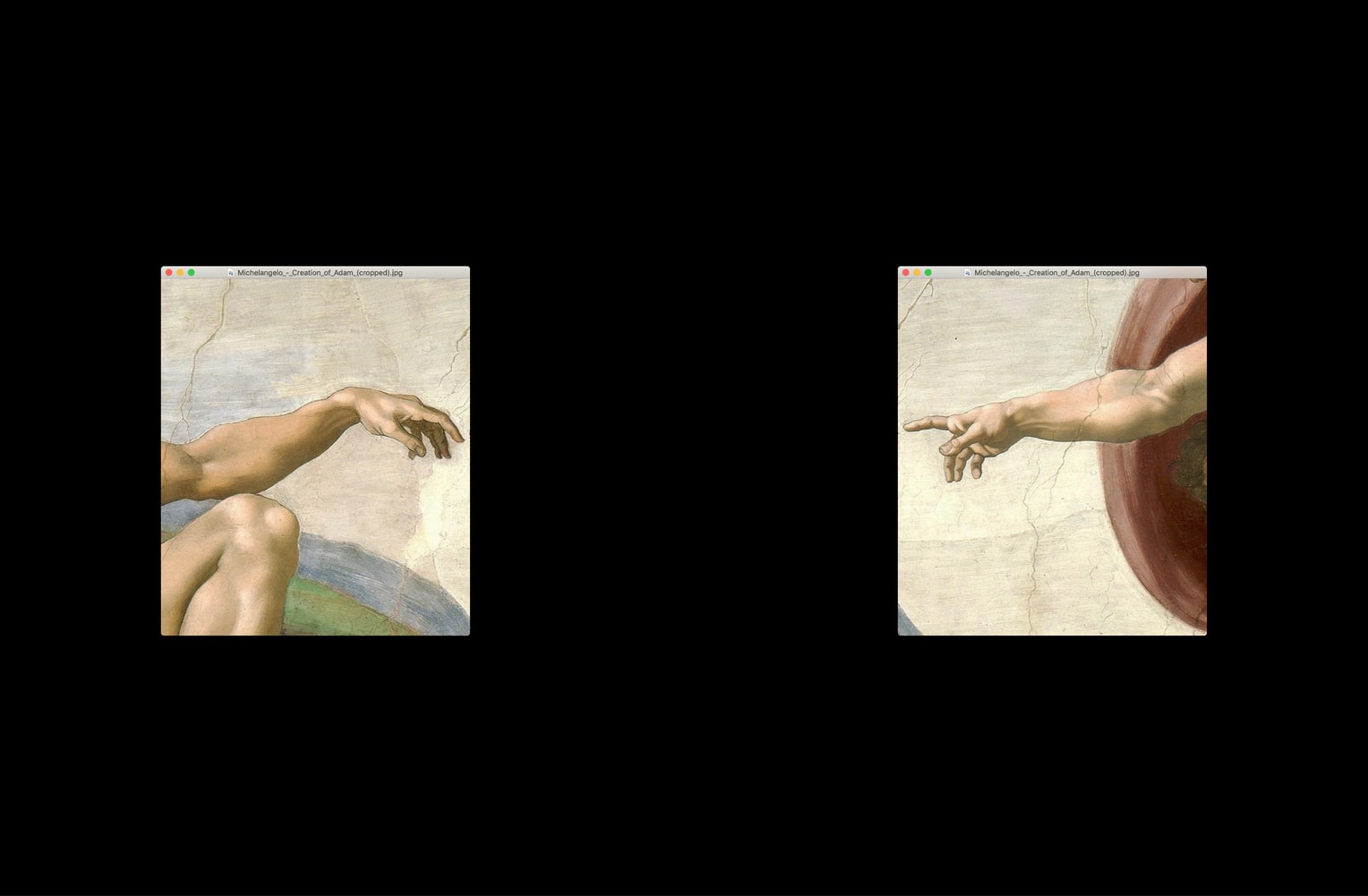

Uno busca certidumbres en los escritos, pero lo demasiado claro es poco bello. Al contrario, es la percepción de la verdad apenas tanteada —su belleza— la que nos ofrece ese bienestar. La lógica no nos arrebata de la incertidumbre. La información tampoco. Solo lo consigue la unión, la belleza, el amor: la literatura. En esta desunión vírica hace falta sobre todo un amor de vampiros enamorados los unos de los otros, bebiendo en nuestra desgracia con la mente puesta en crear algo bello.

Qué será, ese algo bello.

Cierto que el virus, una vez que hemos llegado hasta aquí, se ha colado entre mis palabras, pero, en este caso, no hay nada que temer, aquí el vampiro no es el virus, sino yo; el vampiro del virus y el vampiro de su advenimiento y, también, quien vampiriza la catástrofe vital: yo soy el vampiro de todo lo que aquí traigo, aunque lo dé. He mencionado la naturaleza catastrófica de los relatos de quienes solían contarnos, y, ¡qué sorpresa!, aquí está la catástrofe. Yo hablando acerca de los vampiros que somos, y va y nos cae un virus que proviene de un murciélago. Voilà. Yo hablando de la enfermedad que acecha a los africanos (y a mí en esta azotea y en este cuarto sin muebles ni nada en las paredes: los mosquitos chupadores de sangre que pueden transmitir la malaria), y va y nos cae en Madrid —en el mundo entero— un virus que nos convierte en ellos o nos convierte en mí (en mí en Dakar y ahora en Madrid o en cualquier otro lugar): nos convierte, en realidad, en lo que siempre fuimos.

Los vampiros, según su imaginario, no se reflejan en los espejos, pero nosotros somos vampiros sofisticados que se sacian en todos los espejos —y pantallas— del mundo.

Aunque cuerpo extraño, blanco —tubab—, he sido aceptado en este hogar de Dakar porque soy el padre de Aisatu, sobrina de la mayoría de ellos. Los niños de la casa y los niños invitados, ahora cinco en la azotea, juegan los unos con los otros (los unos contra los otros) o buscan el afecto de los adultos. Yo sólo estoy. No hablo su idioma pero su música la siento mía. Ya me identifico, al menos, con el sonido de sus palabras, después de 12 años de escuchar el wolof. Eso bebo, impasible, mientras pienso en mis cosas y en esa música misma, que es parte de mis cosas.

Me asomo a la terraza, aquí en Madrid. Abajo, la calle Bravo Murillo… Es de día y primavera y todo se encuentra cerrado (menos la farmacia. La farmacia no, la farmacia está abierta). Y las personas pasan con mascarillas blancas (o no) en el rostro, pero de una en una, distanciadas, intoxicadas por el miedo, vampirizadas por el temor, ofreciendo su temblor a los vampiros que somos.

Las crisis me producen, siempre, no la necesidad de huir en busca de actividades que me salven de la debacle general, sino la necesidad de replegarme en la escritura y ser más radicalmente literario si puedo. Las crisis me persuaden de no hacer nada que no sea escribir literatura.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: