Otro diez de noviembre, el de 1871, hace hoy ciento cincuenta años, el periodista Henry Morton Stanley, el más célebre de los colaboradores del New York Herald, por ser también el más audaz de los reporteros de este diario estadounidense, es agasajado por los nativos de Ujiji, el poblado más antiguo al oeste de Tanzania. Se extiende en la orilla oriental del lago Tanganica, a unos diez kilómetros al sur de Kigoma. Entre sus desdichados vecinos, gente pacífica, que saluda jubilosa a los europeos, totalmente ignorante de lo que acarreará la exploración de África por ellos, hay uno que, tras saludar a Stanley, corre a decírselo a su señor, el doctor Livingstone.

“Atravesé la multitud —escribe Stanley en su crónica del encuentro—, dirigiéndome hacia un semicírculo de dignatarios árabes. Entre ellos se encontraba el hombre blanco con la barba gris. Llevaba un birrete azul, rodeado de una banda de oro envejecida, vestía una camisa roja y un pantalón gris. Hubiera querido correr a su encuentro. Pero era una actitud poco digna ante aquella multitud. También hubiera querido abrazarlo. Pero se trataba de un inglés”.

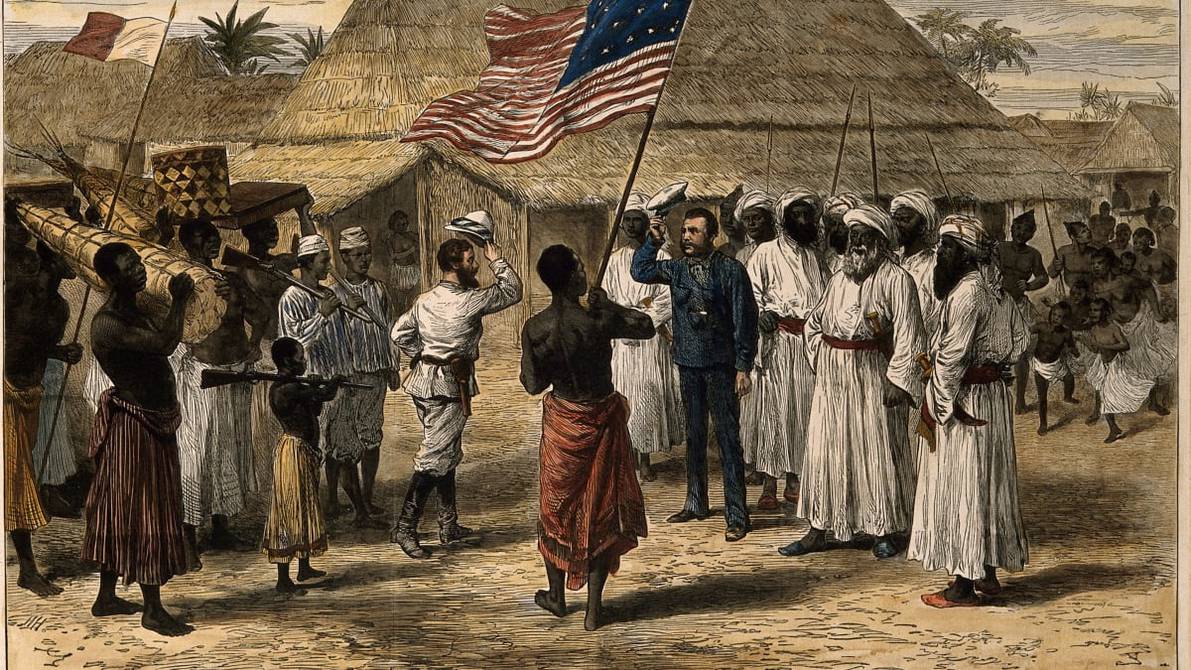

Escocés, recuérdese, el doctor es escocés. Quien es inglés es el periodista —o galés, para ser exactos—, que se acerca a Livingstone bajo pabellón estadounidense, nacionalidad del rotativo que financia su expedición. “Hice, por tanto, aquello que la timidez me sugería: me acerqué a él y, quitándome el sombrero, dije: ‘¿El doctor Livingstone, supongo?’ ‘Sí’, respondió él con una sonrisa, levantando también el birrete, y nos estrechamos la mano”.

Este otro momento estelar de la humanidad que supone el encuentro entre Stanley y Livingstone, uno de los instantes sublimes de la exploración africana, contemplado bajo el prisma de la vergüenza que desde los años 60 del siglo XX comenzó a inspirar a Europa su pasado colonial, no es tan grandioso como se imaginaba en las crónicas de la prensa decimonónica.

Inspirador de esos aventureros profesionales que protagonizaron tantas novelas y películas en los días de gloria del género —quiero recordar el Ed Malone de El mundo perdido (Arthur Conan Doyle, 1912)—, Stanley representa el envés de la moneda de Livingstone. Aunque vino al mundo en el Gales de 1841, tras una infancia infeliz se embarcó rumbo a Estados Unidos. Allí participó en la Guerra de Secesión. Iniciado como periodista en la expansión hacia el Oeste de aquel país, llega a entrevistar a Wild Bill Hickok.

Ya en 1868 acompaña al ejército expedicionario inglés en su guerra contra el Negus Teodoro II de Etiopía. En 1869, aquí en España, aprende nuestro idioma —que dominaba— mientras asistía al alzamiento carlista de aquel año. Meses después, está en París cuando el editor del New York Herald le encomienda la búsqueda del doctor Livingstone —por quien toda Europa se preocupa—, con la idea de que las crónicas de la aventura serán todo un estímulo para sus lectores.

Es mucho lo que les separa, mas Stanley y Livingstone traban cierta amistad y deciden explorar juntos la costa oriental del lago Tanganica en busca de las fuentes del Nilo. Descubren un afluente que mana en el lago, pero no consiguen encontrar el río emisor, empresa que ya empieza a adquirir la calidad de las quimeras. Dando por cumplida su misión, Stanley regresa a Gran Bretaña. Allí ponen en duda las cartas que lleva del doctor.

En realidad, el resto de cuanto a Stanley concierne, es puesto en duda —como el rescate del naturalista alemán Emin Bajá en su último periplo africano (1887)— o cuestionado moralmente. De entrada, Henry Morton Stanley destaca entre los responsables de uno de los genocidios más terribles de toda la historia de la humanidad, el perpetrado por Leopoldo II de Bélgica en el Congo, país que el antiguo compañero de Livingstone adquirió en 1876, mediante trueques y engaños a algunos jefes locales, para el infausto soberano belga. Mientras el propio Stanley construía las carreteras y el resto de las infraestructuras básicas para la colonización, volvió a poner de manifiesto la fama de cruel asesino de indígenas que siempre le precedió. “Mata a los negros como si fueran monos”, le acusó Richard Burton, otro explorador británico.

El doctor Livingstone, por su parte, nunca regresó a Europa. Donde sí volvió fue al lago Tanganica. Una vez allí, se dirigió al sur, hasta alcanzar el lago Bangweulu. Murió en uno de sus poblados ribereños, Chitambo, el primero de mayo 1873. El cariño que supo ganarse entre las poblaciones indígenas, entre las que vivió treinta años, hizo del doctor uno de los primeros caucásicos en verdad queridos por los subsaharianos.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: