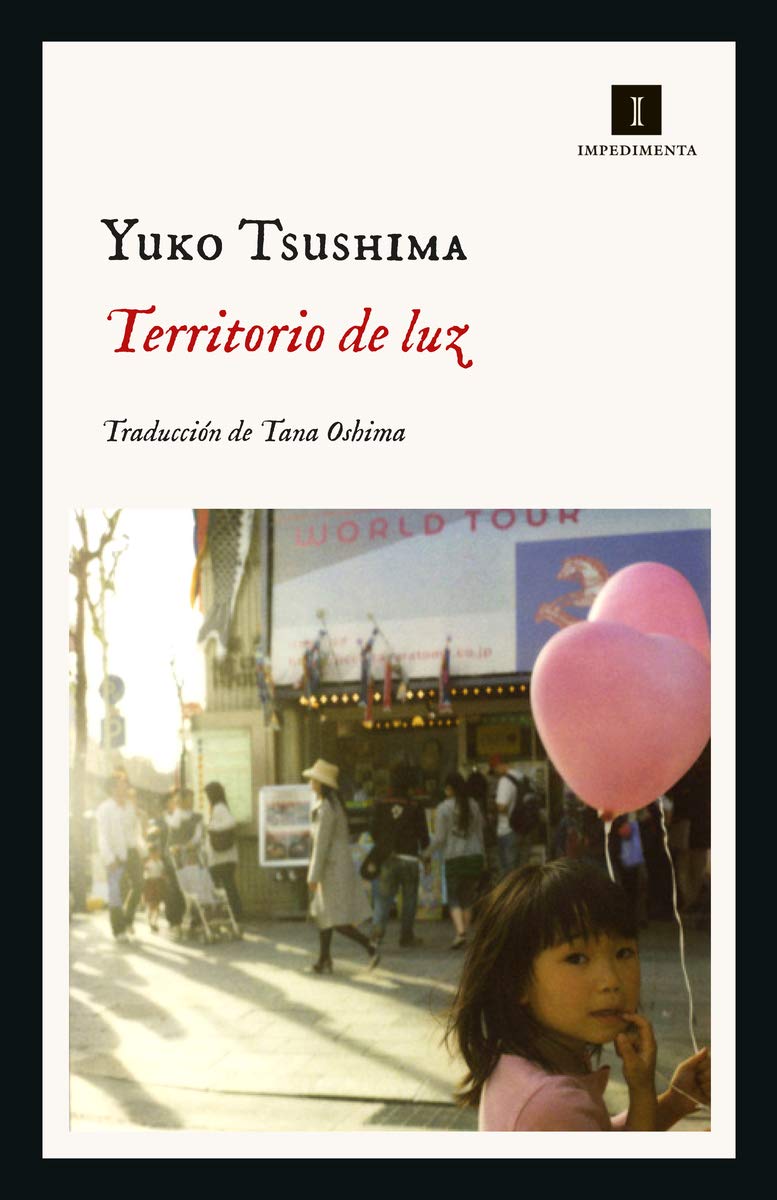

Territorio de luz (Impedimenta), de Yuko Tsushima (Tokio, 1947), viene avalada por el Premio NOMA y está considerada una de las más reveladoras novelas japonesas. Una historia sobre el deseo y la transformación. Zenda publica las primeras páginas.

El apartamento tenía ventanas a los cuatro lados. Cuando mi hija era todavía pequeña, vivimos durante un año en el último piso de un viejo edificio de tres plantas; éramos las únicas inquilinas, y por esa razón teníamos la planta entera para nosotras, así como la azotea. En el bajo había una tienda de fotografía, y las dos siguientes plantas albergaban oficinas. Una pertenecía a una empresa que fabricaba y enmarcaba escudos familiares de oro macizo; la segunda era una asesoría contable, y la tercera, una escuelita para aprender a tejer. En todos los meses que pasé allí, solo hubo una oficina que no se ocupó nunca: una de la segunda planta que daba a la avenida. A veces, por las noches, mientras mi hija dormía, me colaba allí a hurtadillas, abría un poco la ventana y disfrutaba de las vistas, ligeramente distintas a las del tercero. Otras veces me limitaba a pasearme por las habitaciones vacías; era como estar en un lugar secreto que nadie más conocía.

Por lo visto, antes de mi llegada, toda la tercera planta había sido la vivienda del antiguo propietario del edificio, lo cual explicaba que solo se pudiera acceder a la azotea desde mi apartamento y que en esa azotea hubiera un cuarto de baño enorme. Eso estaba muy bien, pero por esa misma razón parecía que el cuidado de la torre de agua y de la antena de televisión había recaído sobre mí, y la nueva propietaria dio por hecho que yo me ocuparía de bajar las escaleras para cerrar la persiana mecánica de la entrada por las noches, cuando la gente de las oficinas ya se hubiera marchado.

La empresaria que había comprado el bloque se apellidaba Fujino y era bastante conocida en la ciudad. Rebautizó su adquisición como «Edificio Fujino Número 3», con la idea de empezar a alquilarlo con fines residenciales y no para albergar oficinas, como había sido el caso hasta entonces. Yo fui su primera inquilina. Al parecer, como no estaba segura de si lograría alquilar el piso —al fin y al cabo, se trataba de un edificio bastante deteriorado y los apartamentos no tenían una distribución normal—, le puso un precio muy bajo, para tantear el mercado. Tuve mucha suerte, porque fue una tremenda casualidad que yo lo encontrara justo en ese momento, como también fue casualidad que el edificio hubiera sido bautizado con el apellido del hombre que todavía era mi marido. A esto se debió que la gente me confundiera constantemente con la propietaria.

Al subir por las escaleras rectas, estrechas y empinadas, se llegaba a una puerta de aluminio, que quedaba justo enfrente de otra puerta, esta vez de hierro: era la salida de emergencia. Había muy poco espacio en el descansillo entremedias, y para abrir la puerta del piso había que, o bien bajar un peldaño, o bien inclinar el cuerpo hacia el umbral de la salida de emergencia. La llamaban «escalera de incendios», pero en realidad no era más que una serie de barrotes de hierro perpendiculares al suelo; de ocurrir alguna emergencia, habría sido más seguro rodar escaleras abajo con mi hija en brazos.

Sin embargo, en cuanto abría la puerta, me encontraba en un apartamento que derrochaba luz a cualquier hora del día. El parqué rojo que se extendía desde la entrada hasta el fondo del salón hacía que la sensación de luminosidad resultara especialmente intensa, hasta tal punto que tenía que entornar los ojos cuando llegaba con la vista acostumbrada a la penumbra de las escaleras.

—¡Anda, qué calentito! ¡Qué bonito!

Mi hija, que estaba deseando cumplir los tres años, se puso a soltar grititos la primera vez que se sumergió en aquel baño de luz.

—Es muy cálido. El sol es una maravilla, ¿verdad? —le dije.

Mi hija empezó a corretear por el salón y respondió, toda orgullosa:

—Claro que sí, ¿es que no lo sabías?

Me di cuenta entonces de que aquella luz me estaba permitiendo, ya desde el primer momento, proteger a mi hija del gran cambio que acababa de producirse en su vida, y sentí el impulso de darme a mí misma una palmadita en la espalda.

La ventana que recibía la luz de la mañana estaba situada en una pequeña habitación de menos de dos tatamis, contigua a la entrada. Decidí que ese sería mi dormitorio. Al asomarme por aquella ventana orientada al este podía ver el vecindario, los tendederos de ropa y las azoteas de otros edificios más pequeños que el Fujino. Se trataba de una zona comercial ubicada enfrente de la estación de tren y no había casas con jardín, pero daba gusto ver las macetas y las tumbonas que la gente colocaba en alféizares y azoteas, donde de vez en cuando aparecían personas mayores envueltas en sus yukata.

Había ventanas orientadas al sur en cada una de las habitaciones que se sucedían en fila —en la pequeña, en el salón y en el cuarto de seis tatamis—; al asomarse, uno podía ver parte del tejado de una casa vieja y una callejuela con bares y restaurantes de yakitori. El tráfico era intenso a pesar de lo estrecho de la calle, y el estruendo de las bocinas llegaba hasta el salón.

Al oeste, es decir, al fondo de aquel piso tan angosto y alargado, había una gran ventana por la que el sol y el ruido se infiltraban sin piedad. Desde esa ventana se veía la avenida, con sus autobuses y su río de cabezas negras atravesando el paso de cebra, hacia la estación si era por la mañana, hacia el lado contrario si era por la tarde. También se veía a la gente esperando el autobús en la parada situada frente a la floristería, al otro lado de la carretera. Cada vez que pasaba el autobús, o algún camión, el piso entero se ponía a temblar y los platos tintineaban dentro del aparador. En la esquina de mi edificio confluían tres vías, dibujando una intersección en forma de cruz si se tenía en cuenta la callejuela que se extendía al oeste. Varias veces al día el semáforo y el tráfico se sincronizaban, dando lugar a un breve silencio que apenas alcanzaba a disfrutar: desaparecía enseguida cuando el semáforo se ponía en verde y los coches aceleraban impacientes haciendo tronar sus motores.

Desde el extremo izquierdo de esa misma ventana también se atisbaba el bosque, un parque extenso que antaño había formado parte de la mansión de un daimio. Solo se veía un trocito, pero ese pedazo de verde era fundamental para mí. Suponía el principal atractivo de la ventana.

—¿Eso? Eso es el Bosque de Bolonia —les decía a las visitas cuando me preguntaban al respecto. Aquel parque situado a las afueras de París me sonaba a cuento de hadas, aunque solo fuera por el nombre, como Bremen o Flandes. El mero hecho de pronunciarlo me resultaba de lo más divertido.

A lo largo de la pared norte del salón se alineaban un armario, un aseo y las escaleras para subir a la azotea. El aseo tenía su propia ventana, por la que se veían los trenes y la estación. A mi hija le encantaba aquella pequeña ventana.

—¡Se ven los autobuses y los trenes! ¡Toda la casa se echa a temblar! —empezó a presumir en la guardería delante de sus maestras y amigos.

Sin embargo, nada más mudarnos, le subió la fiebre y se pasó en cama casi toda una semana. La tuve que dejar en casa de mi madre, que vivía sola en otro barrio, no muy lejos de allí, para poder ir al trabajo. La biblioteca estaba dentro de las oficinas de una emisora de radio, y yo me encargaba de organizar los documentos relacionados con la programación, ordenar las cintas, tramitar los préstamos, etcétera. Después del trabajo me acercaba a casa de mi madre, me quedaba con mi hija hasta pasadas las nueve y finalmente volvía sola a mi edificio. Estoy segura de que, si hubiera llamado a mi marido, me habría ayudado sin dudarlo, pero yo prefería importunar a mi madre antes que depender de él.

No dejaba de sorprenderme el miedo que tenía a que mi marido volviera a acercarse a mí. Me aterraba mi exceso de dependencia.

Mi marido me sugirió repetidas veces que regresara a casa de mi madre.

—Tu madre está sola, debe de sentirse triste, y para ti también es duro cuidar a la niña por tu cuenta. Me quedaría más tranquilo si supiera que, después de nuestra separación, vas a estar con tu madre.

Él ya había encontrado un apartamento a orillas del ferrocarril. Tenía previsto mudarse al mes siguiente de que el piso se quedara libre. Yo, en cambio, no sabía adónde ir, no podía pensar, todavía no había sido capaz de asimilar su decisión. Seguía albergando la esperanza de que quizá, al día siguiente, me dijera entre risas que todo había sido una broma. ¿Para qué entonces iba a preocuparme de si me mudaba o no me mudaba, y adónde?

—No pienso volver a casa de mi madre —respondí—. Cualquier cosa menos eso. No quiero tratar de disimular así tu ausencia.

Fue en ese momento cuando me dijo que me ayudaría a buscar piso.

—Si intentas hacerlo sola, seguro que te engañan. Y si terminas mudándote a un sitio raro me quedaré intranquilo y no podré dormir. Así que no te preocupes y déjamelo a mí.

Estábamos a finales de enero y llevábamos varios días de buen tiempo cuando empecé a visitar inmobiliarias con mi marido. Nos citábamos a la hora de comer en alguna cafetería cercana a mi trabajo y preguntábamos en las agencias de los alrededores. Lo único que yo tenía que hacer era estar callada y seguirlo a él. Mi marido les explicaba a las inmobiliarias las características que quería: un piso de dos habitaciones con mucha luz y un baño completo, y que no costara más de 30 000 o 40 000 yenes al mes.

—Hoy en día no encontrará nada parecido por menos de 70 000 yenes —se rieron en la primera agencia que visitamos.

—En realidad, el piso es para ella y nuestra hija —dijo mi marido, lanzándome una ojeada—. Si fuera para mí, me daría igual, me contentaría con cualquier cosa, pero me gustaría que ellas vivieran en un buen piso, dentro de lo posible. ¿No tiene nada así?

Al día siguiente se repitió la misma conversación en otra inmobiliaria. Yo me impacienté y le susurré a mi marido:

—No hace falta que tenga bañera. Y puede ser de un solo dormitorio. —Luego le dije directamente al agente—: Si es de un solo dormitorio, habrá unos cuantos pisos por 30 000, 40 000 yenes, ¿no?

—Sí, eso sí. Nada más responderme, el agente abrió una libreta.

Entonces mi marido me dijo, como si regañara a un niño:

—Si es que te rindes enseguida. Eso no puede ser. Aunque ahora te parezca un alquiler inasequible, poco a poco, en cuanto te hayas asentado, encontrarás la forma de pagarlo. Al fin y al cabo, si eliges un piso barato, por muchas taras que tenga, no te permitirán remodelarlo, ¿eh? Dígame, entonces, ¿qué tiene por 50 000, 60 000?

El agente nos aseguró que por 50 000, y sobre todo si nos acercábamos a los 60 000, nos enseñaría unos cuantos pisos que me podrían gustar. Mi marido le preguntó si podíamos verlos cuanto antes. Yo no esperaba recibir nada de él después de la separación. De hecho, él estaba tan apurado económicamente que yo había tenido que prestarle dinero para que pagara la fianza de su apartamento. Mi marido me había dicho que necesitaba dejarlo todo y empezar de nuevo, que vivir separados era la única forma de conservar su dignidad, así que yo también deseaba ser capaz de mantenerme con mis ingresos. No quería seguir pidiéndole dinero a mi madre; era vergonzoso. Tenía claro que no podía pagar más de 50 000 de alquiler, lo mis- mo que había estado pagando por el piso en el que solía vivir con mi marido; solo que, al no tener que cubrir sus gastos, ya no me vería obligada a pedir ningún préstamo. Pero, incluso así, era un cálculo muy optimista. 50 000 yenes suponían más de la mitad de mi sueldo.

Ese día nos enseñaron un piso de 60 000. No tenía ningún defecto y estaba cerca de mi trabajo, pero yo no accedí.

Visitamos todo tipo de apartamentos vacíos, día tras día. Incluso vimos un piso de 70 000 con jardín, en el que no aceptaban niños bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando mi marido le explicó al dueño que se trataba de una niña, solo una, y que se pasaba el día en la guardería.

Los pisos que visitábamos iban siendo cada vez más caros. Llegó un momento en que costaban lo mismo que la totalidad de mi sueldo y, pese a ello, yo seguía escuchando al agente como si nada, sin agobiarme, aunque tampoco me lo tomara a broma. Mi marido y yo los inspeccionábamos con gran seriedad, aun sabiendo que me resultaría imposible pagarlos y que no teníamos nada que hacer allí; nos comportábamos como si fuéramos unos profesionales del mercado inmobiliario.

—————————————

Autor: Yuko Tsushima. Título: Territorio de luz. Editorial: Impedimenta. Venta: Todostuslibros y Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: