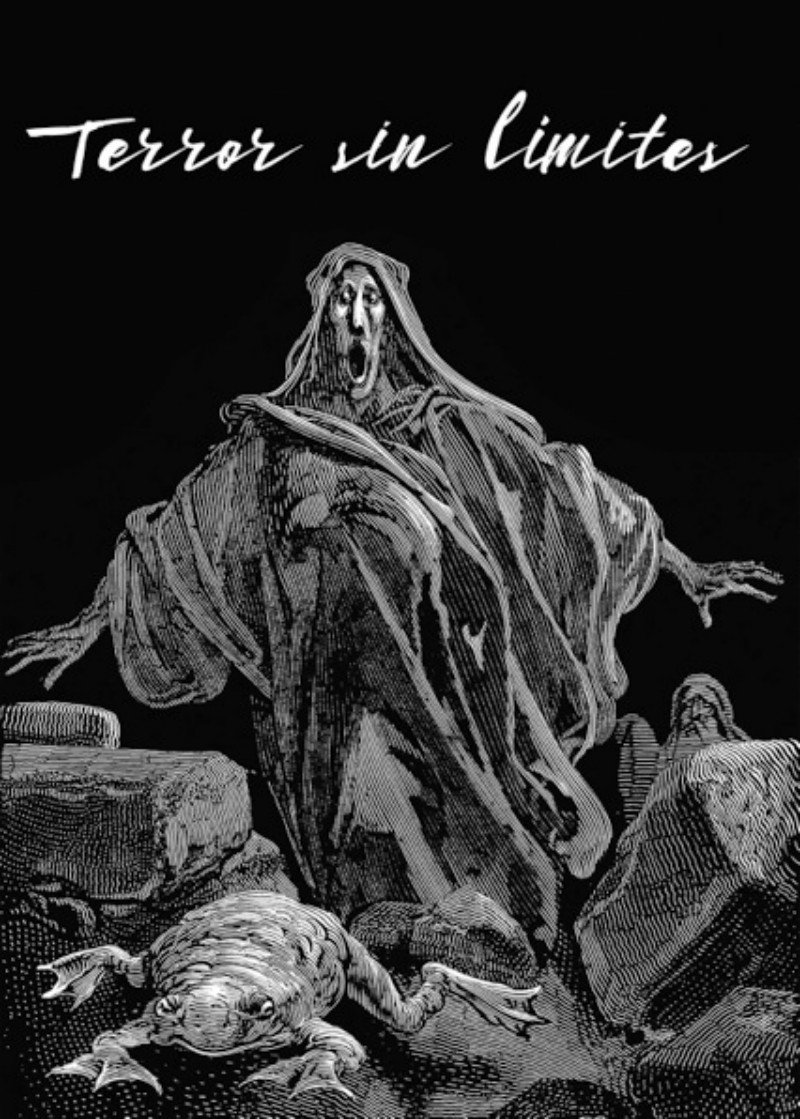

Terror sin límites es un libro de la editorial Uve Books cuyos autores son cinco de los más importantes de la literatura anglosajona: Elizabeth Gaskell, Charles Dickens, Charlotte Perkins Gilman, Edward Bulwer-Lytton y Edith Nesbit. Zenda adelanta el cuento La boda de John Charrington, de Nesbit.

Nadie hubiese pensado que May Forster se casaría con John Charrington; pero él no pensaba lo mismo y las cosas que John Charrington pretendía acababan por suceder de una forma u otra. Le pidió que se casara con él antes de marchar a Oxford. Ella se rio y lo rechazó. Se lo volvió a preguntar durante su siguiente visita. Ella se rio de nuevo, agitó su delicada cabeza rubia y lo volvió a rechazar. Se lo pidió por tercera vez; ella le dijo que se estaba convirtiendo en una mala costumbre y se rio de él más que nunca.

John no era el único que se quería casar con ella; se trataba de la chica más guapa de nuestro grupo de amigos y, en cierto modo, todos estábamos enamorados de ella; era como una especie de moda, como los chaquetones o los corbatines. Fue por eso por lo que nos sentimos tan molestos como sorprendidos cuando John Charrington llegó a nuestro pequeño club local —recuerdo que estaba situado en un piso, sobre el guarnicionero— y nos invitó a todos a su boda.

—¿Te casas?

—¿No lo dirás en serio?

—¿Quién es la afortunada? ¿Cuándo se celebrará?

John Charrington llenó su pipa y la encendió antes de responder. Entonces dijo:

—Amigos míos, siento privaros de vuestro único divertimento… La señorita Forster y yo nos casaremos en septiembre.

—¿No lo dirás en serio?

—Lo ha vuelto a rechazar y se ha vuelto loco.

—No —dije mientras me levantaba—, dice la verdad. Que alguien me alcance una pistola… o un pasaje en primera clase a los confines de Ninguna Parte. Charrington ha embrujado a la única chica guapa en veinte millas a la redonda. ¿La has hipnotizado o le has dado una poción de amor, Jack?

—Nada de eso, caballeros, se trata de una virtud que nunca tendréis: perseverancia, y la más grande de las suertes.

Había algo en sus palabras que me impidió seguir hablando, las bromas de los chicos tampoco lograron sonsacarle más información.

Lo más extraño de todo sucedió cuando felicitamos a la señorita Forster, se ruborizó y sonrió mostrando sus hoyuelos, como si todo este tiempo hubiese estado enamorada de él. Les doy mi palabra: creo que era verdad. Las mujeres son unas criaturas extrañas.

Se nos invitó a todos a la boda. Brixham era un lugar pequeño y todo el mundo se conocía. Estoy seguro de que mis hermanas estaban más interesadas en el ajuar que en la propia novia y yo iba a ser el padrino. Se discutió mucho acerca del futuro matrimonio durante las horas del té, en nuestro pequeño club, y siempre se repetía la misma cuestión: «¿Lo querrá ella?».

Me solía hacer esa misma pregunta durante los días posteriores a su compromiso, pero después de lo sucedido en cierta tarde de agosto, ya no tuve dudas. Salí del club y me dirigí a casa atravesando el camposanto de la iglesia. La colina sobre la que se asienta está cubierta de tomillo, tan espeso que los pasos de uno son inaudibles.

No hice ningún sonido al saltar por encima del murete cubierto de liquen y recorrí en silencio el camino entre las tumbas. En ese mismo instante oí la voz de John Charrington y la vi a ella. May estaba sentada sobre una losa, admirando el esplendor del atardecer.

Su expresión puso punto final a cualquier cuestión acerca de su amor hacia él: irradiaba una belleza que nunca habría creído posible.

John estaba a sus pies y fue su voz la que rompió la quietud de aquella dorada tarde de agosto.

—¡Querida mía, ten por seguro que volvería de entre los muertos si me lo pidieses!

Carraspeé para delatar mi presencia e, iluminado, continué caminando entre las sombras.

La boda estaba señalada a principios de septiembre. Dos días antes tuve que realizar un viaje a la ciudad por negocios. El tren llegó tarde, por supuesto, algo normal en el sureste; mientras refunfuñaba mirando el reloj, me encontré nada menos que con John Charrington y May Forster. Paseaban trazando círculos al final del andén, cogidos del brazo y mirándose a los ojos, sin importarles lo que pensasen los maleteros.

Por supuesto no dudé en esconderme junto a la ventanilla y no salí de ahí hasta que el tren no hubo llegado, momento en el que pasé visiblemente junto a la pareja con mi maleta y tomé un sitio en la esquina del vagón de fumadores de primera clase. Traté de aparentar, todo lo bien que pude, que no los había visto. Me siento orgulloso de mi discreción, pero si John iba a viajar solo quería su compañía. La tuve.

—Hola, amigo —dijo alegre mientras entraba con su maleta al vagón—, esto sí que es suerte; ¡pensé que sería un viaje aburrido!

—¿A dónde vas? —pregunté. La discreción me obligó una vez más a apartar la vista, pero pude darme cuenta, aun sin mirar, de que los ojos de ella estaban teñidos de rojo.

—Voy a ver al viejo Branbridge —respondió, entonces cerró la puerta y se asomó para decir unas últimas palabras a su prometida.

—Desearía que no fueses, John —dijo con voz seria—. Siento que va a suceder algo terrible.

—¿Crees que permitiré que algo impida que nos casemos pasado mañana?

—No vayas —le imploró con una intensidad que me hubiese hecho saltar del tren. Pero no me lo decía a mí. John Charrington era muy diferente: raramente cambiaba de opinión y nunca alteraba sus decisiones.

Se limitó a acariciar las manitas sin guantes que se apoyaban en la puerta del vagón.

—Debo ir, May. Él siempre ha sido muy bueno conmigo y ahora que se está muriendo he de ir a verle, pero volveré a casa a tiempo de… —el resto de la frase se perdió por la sirena y el traqueteo del tren que comenzó a moverse.

—¿Estás seguro de que volverás? —preguntó ella mientras el tren partía.

—Nada me retendrá —respondió mientras nos alejábamos en una nube de vapor. Tras perder de vista la pequeña silueta de su prometida, John se recostó en su asiento y permaneció en silencio durante un minuto.

Cuando por fin dijo algo fue para contarme que su padrino, del cual era heredero, se hallaba moribundo en Peasmarsh Place, a unas cincuenta millas, y había enviado a alguien a buscarlo, por lo que se sentía obligado a ir.

—Seguramente esté de vuelta mañana —dijo—, o si no al día siguiente, con tiempo de sobra. ¡Gracias al cielo, uno no tiene que levantarse a medianoche para casarse hoy en día!

—¿Y qué pasaría si el señor Branbridge muriese?

—¡Vivo o muerto pienso casarme el jueves! —respondió John mientras encendía un cigarrillo y abría el Times.

Nos despedimos al llegar a la estación de Peasmarsh, salió del vagón y vi cómo se bajaba en el andén. Yo continué hasta Londres, donde pasé la noche.

El día siguiente fue especialmente lluvioso y, al llegar a casa por la tarde, mi hermana me saludó con esta frase:

—¿Dónde está el señor Charrington?

—¡Dios sabrá! —respondí de manera impertinente. Todos los hombres, desde Caín, han odiado ese tipo de preguntas.

—Pensé que sabrías algo de él —continuó—, ya que debes entregarlo mañana.

—¿Aún no ha vuelto? —pregunté. Tenía la certeza de que ya estaría en su casa.

—No, Geoffrey —mi hermana Fanny siempre se precipita en sus conclusiones, especialmente aquellas que son menos favorables para sus prójimos—, aún no ha regresado y aún diré más, puedes estar seguro de que no regresará. Recuerda mis palabras, no habrá boda mañana.

Mi hermana Fanny siempre consigue irritarme más que cualquier otra persona sobre la faz de la tierra.

—No, recuerda tú mis palabras —respondí con aspereza—, mejor deja de comportarte como una idiota. La boda de mañana será la más memorable en la que hayas estado.

—Resultó ser una profecía que acabaría por cumplirse.

Pero, a pesar de la confianza que demostré reprendiendo a mi hermana, no me sentí tan cómodo cuando, más tarde esa misma noche, a los pies de la escalinata de la casa de John, escuché que aún no había regresado. Regresé a casa apesadumbrado, bajo la lluvia. La mañana siguiente trajo consigo un sol radiante y un cielo azul; el aire cálido y las nubes hermosas harían de ese un día perfecto.

Me desperté con la vaga sensación de haber ido a la cama ansioso, estando abocado a hacerle frente cuando estuviese totalmente despierto.

Mientras me afeitaba llegó una nota de John que alivió mi espí- ritu e hizo que me dirigiese alegre a casa de los Forster.

May estaba en el jardín. Vi su vestido azul entre las malvarrosas mientras el portón de la finca se cerraba tras de mí. Nada más verla, en lugar de dirigirme hacia la casa, recorrí el camino de hierba hasta donde estaba.

—También te ha escrito a ti —dijo sin siquiera saludar cuando llegué a donde estaba.

—Sí, iré a recogerlo a la estación a las tres e iremos directos a la iglesia.

Su cara estaba pálida, pero había un brillo en sus ojos y un temblor delicado en sus labios que denotaban su renovada felicidad.

—El señor Branbridge le rogó que se quedase otra noche y no pudo negarse —continuó—. Es muy generoso por su parte, pero desearía que no se hubiese quedado.

Llegué a la estación a las dos y media. Estaba algo molesto con John. Parecía una falta de respeto hacia esa chica tan guapa que lo amaba, debería haber llegado sin aliento y cubierto del polvo del camino para tomar su mano; la misma mano por la que algunos de nosotros hubiésemos entregado los mejores años de nuestras vidas.

Cuando a las tres de la tarde llegó el tren y se marchó sin depositar a ningún pasajero en nuestra pequeña estación, me sentí más que molesto. No llegaría otro tren hasta treinta y cinco minutos más tarde; calculé que, dándonos mucha prisa, podríamos llegar a la iglesia a tiempo para la ceremonia. ¡Qué tonto había sido por perder ese tren! ¿Qué hombre podría haber hecho algo así?

Esos treinta y cinco minutos parecieron un año. Caminé por la estación leyendo los anuncios, los horarios y los estatutos de la compañía de trenes, y cada vez estaba más enfadado con John Charrington. La confianza en su propio poder de conseguir lo que quería en el momento en que lo deseaba se le había ido de las manos. Odio esperar. Todo el mundo lo odia, pero creo que yo más que nadie. El tren de las tres y treinta y cinco llegó tarde, por supuesto.

Coloqué la pipa entre mis dientes y esperé con impaciencia mientras miraba las señales. Clic. La señal bajó. Cinco minutos más tarde me abalancé hacia el carruaje que había traído para John.

—¡Vamos a la iglesia! —dije cuando alguien hubo cerrado la puerta—. El señor Charrington no ha llegado en este tren.

La ansiedad reemplazó a la ira. ¿Qué había sido de ese hombre? ¿Podría haber caído súbitamente enfermo? Nunca, en toda mi vida, le había visto enfermo. E incluso así, hubiese mandado un telegrama para avisar. Había tenido algún horrible accidente. No hubiese osado pensar —nunca, ni por un momento— que tal vez la hubiese engañado. Sí, algo terrible le había sucedido y sobre mí reposaba la responsabilidad de contárselo a su prometida. Casi deseé que el carruaje volcase y me rompiese la cabeza, para que fuese otro el que se lo contase y no yo, que… bueno, eso no tiene nada que ver con esta historia.

Quedaban cinco minutos para las cuatro de la tarde cuando llegamos a las puertas del patio de la iglesia. Dos filas de curiosos madrugadores se alineaban desde el pórtico hasta el porche. Salté del carruaje y pasé entre ellos. Nuestro jardinero había conseguido un buen lugar en primera fila, cerca de la puerta. Me detuve.

—¿Aún están esperando, Byles? —pregunté, simplemente para ganar tiempo. Por supuesto sabía que aún estaban allí por la actitud expectante de la muchedumbre.

—¿Esperando, señor? No, no señor; ya debe de haber terminado.

—¡Terminado! ¿Entonces el señor Charrington ha venido?

—Puntualmente, señor; de alguna forma no ha debido de verlo a usted y diría, señor —dijo en voz más baja—, que nunca había visto al señor John tan demacrado como hace un rato, pero opino que tal vez se haya pasado con la bebida. Tenía la ropa polvorienta y su cara estaba tan blanca como el papel. Le digo que me disgustó su aspecto y la gente que está dentro dice todo tipo de cosas. Al señor John le ha sucedido algo terrible y ha tomado algo de licor. Parecía un fantasma cuando entró, con la vista fija al frente, no dirigió la palabra a ninguno de nosotros: ¡él, que siempre ha sido un caballero!

Nunca había oído a Byles dar un discurso tan largo. La gente del patio cuchicheaba mientras preparaban el arroz y las zapatillas que arrojarían a los novios. Los mozos encargados de tañer las campanas ya habían aferrado las cuerdas para tocar en el momento en que saliese la feliz pareja.

Un murmullo desde el interior de la iglesia anunció el final de la ceremonia; la pareja salió por la puerta. Byles tenía razón. John Charrington no parecía el mismo. Su chaquetón estaba polvoriento y su pelo alborotado. Parecía que había estado en una pelea, ya que tenía una marca oscura sobre la ceja. Estaba mortalmente pálido. Pero su palidez no era mayor que la de la novia, que parecía tallada en marfil: el vestido, el velo, las flores naranjas, su cara y toda ella.

Los seis tañedores se asomaron al verlos salir y, cuando esperaba comenzar a oír la alegre marcha nupcial, comenzaron a tocar el paso de los difuntos.

El terror provocado por la absurda broma de los tañedores nos recorrió a todos. Pero ellos mismos soltaron las cuerdas y huyeron como conejos buscando la luz del sol. La novia se estremeció, su rostro parecía afligido, pero el novio la guio a través del camino donde la gente aguardaba con puñados de arroz; nadie arrojó el arroz ni tocó las campanas de boda. Los tañedores fueron reprendidos en vano para que corrigieran su error: ellos respondieron, en medio de muchos juramentos, diciendo que preferían estar lo más lejos posible.

En medio de un silencio sepulcral, la pareja entró en el carruaje y la puerta se cerró tras ellos.

Entonces la gente comenzó a hablar. Un alboroto de rabia, asombro y conjeturas por parte de invitados y espectadores.

—Si hubiera visto cómo estaba John, señor —dijo el señor Forster mientras nos alejábamos—, tendría que haberlo ahogado allí mismo, en el suelo de la iglesia. ¡Por los cielos, tendría que haberlo hecho antes de permitir que se casase con mi hija!

Entonces sacó la cabeza a través de la ventanilla.

—Conduzca lo más rápido que pueda —gritó al cochero—, no tenga piedad por los caballos.

El cochero obedeció. Adelantamos al carruaje de los novios. Evité mirarlo y el señor Forster volvió la cabeza mientras perjuraba. Llegamos a casa antes que ellos. Esperamos junto a la puerta, bajo el abrasador sol de la tarde; tras un minuto y medio oímos las ruedas aplastando la gravilla. Cuando el carruaje se detuvo frente a los escalones, el viejo Forster y yo corrimos hacia él.

—¡Por amor de Dios, el carruaje está vacío! Y sin embargo…

Abrí la puerta al momento y esto es lo que vi:

No había rastro alguno de John Charrington; y May, su esposa, era solamente un montón arrugado de satén blanco, parte tirado en el suelo y parte sobre el asiento.

—No me detuve de camino a este lugar, señor —dijo el cochero, mientras el padre de la novia la levantaba—, juro que nadie se bajó de este carruaje.

La llevamos a casa junto con su vestido de boda y apartamos el velo. Vi su cara. ¿Podré olvidarla algún día? Blanca, blanca y sumida en la agonía y el horror; tal expresión de terror solamente la había visto en mis pesadillas. Y su pelo, su pelo rubio y radiante, les juro que era blanco como la nieve.

Mientras su padre y yo permanecíamos junto a ella, medio locos por el horror y el misterio, llegó un chico por el camino: llevaba un telegrama. Me entregaron el sobre naranja. Lo rasgué para abrirlo.

El señor Charrington había tenido un accidente con su carruaje de camino a la estación, a la una y media. ¡Murió en el acto! Y se había casado con May Forster en nuestra iglesia a las tres y media, en presencia de la mitad de la congregación.

—¡Me casaré, vivo o muerto!

¿Qué había sucedido en ese carruaje de camino a la casa? Nadie lo sabe… nadie lo sabrá nunca. ¡Oh, May! ¡Oh, querida!

No pasó una semana antes de que la enterrasen junto a su marido en el pequeño camposanto de nuestra iglesia, en la colina cubierta de tomillo… en el mismo lugar donde habían mantenido sus encuentros amorosos.

Y así fue la boda de John Charrington.

Sinopsis de Terror sin límites

Charles Dickens, Elizabeth Gaskell, Edward Bulwer Lytton, Charlotte Perkins Gilman y Edith Nesbit crearon los cimientos del terror moderno, en especial, el género de casas embrujadas, de fantasmas y entes malignos.

¡El velo negro, El cuento de la vieja niñera, La casa de los espíritus, El papel amarillo y La boda de John Charrington, son cinco cuentos sorprendentes y escalofriantes que no dejarán al lector indiferente. El miedo, evoluciona, se transforma, se adapta a los tiempos en su apariencia, pero hunde sus raíces en los más profundo de nuestro inconsciente. Nuestra primera edición con tintes victorianos.

Ilustraciones de: Gustave Staal, William Ladd Taylor, Käthe Kollwitz, Amédée Forestier, Sidney Paget, Gustave Doré.

Traducción de Marino Costa.

—————————————

Autor: Varios. Título: Terror sin límites. Editorial: UVE Books. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: