Un cineasta como Steven Spielberg nunca se relaja y mucho menos cuando se lo está pasando bien. Basta con ver documentales como Jaws: The True Story (1984, Keith Burton), In the Teeth of Jaws (1997, Nick Carroll), Jaws: The Inside Story (2010, Rob Goldberg) o The Shark Is Still Working: The Impact and Legacy of Jaws (2012, Erik Hollander), todos ellos sobre el rodaje y el legado de Tiburón (Jaws, 1975), para darse cuenta. En todos ellos comprobamos cómo la película fluye gracias al talento narrativo de su director, pero también gracias a su talento arquitectónico. Hablamos de un cineasta que ha sabido trabajar con presupuestos moderados y en importantes apuestas económicas, ajustándose a rodajes urgentes y a rodajes dilatados, en proyectos que cobraron vida de manera casi instantánea y en otros que necesitaron años hasta hacerse reales. En cualquier caso, siempre estamos ante la misma persona, que crea, procesa y reproduce imágenes, unas veces con carácter dialéctico y otras con carácter experimental. Una persona que hace películas pero también cine, grandes narraciones pero también grandes experiencias. Una persona con un cerebro cuyo engranaje está construido con las potencialidades del medio cinematográfico, siempre en proceso de cuestionamiento y readaptación, ampliando su campo de batalla.

«Tiburón fue mi Vietnam», dicen que dijo Steven Spielberg, aunque yo no haya sido capaz de dar con una fuente fiable donde se recojan sus palabras, pese a haber insistido e insistido, viendo varios documentales sobre el rodaje de la película y leído no pocas entrevistas con el director. Únicamente he encontrado esas supuestas declaraciones suyas en tuits o posts de Facebook, también en algunos blogs y webs sobre cine, lugares en cualquier caso que hacen causa común del flujo indiscriminado de información, opiniones y mentiras, hasta borrar las fronteras entre todo ello, con lo cual cualquiera se convierte en potencial periodista, crítico, filósofo, politólogo o payaso del circo. Lo importante para mucha gente en esos contextos —a semejanza de los medios de comunicación— son los titulares, tener la habilidad de generarlos (sean o no sean ciertos), llamar la atención, atraer a más seguidores y ganarse unos likes.

Mi interés acerca de lo anterior tiene que ver con una pregunta: ¿puede el cine volvernos más estúpidos e irresponsables, o somos nosotros quienes estupidizamos de manera irresponsable el cine? Si me atengo a la relación entre Tiburón y Vietnam, puesta en boca de Spielberg por algún cinéfilo ingenioso que trasladó las declaraciones de Francis Ford Coppola sobre Apocalypse Now (1979) y compuso un intertexto fácil, la respuesta es claramente la segunda. Spielberg —que yo sepa— nunca ha pretendido medirse intelectualmente con sus compañeros de generación, haciendo juegos de palabras a partir de lo que ellos hubiesen dicho antes, y tampoco es muy dado a trivializar la Historia con mayúsculas cuando habla, quizás porque tiene bastante con fabricar películas de enormes proporciones para contar historias minúsculas.

Tiburón es desde mi punto de vista un colosal entertainment y Steven Spielberg es en muchas ocasiones un colosal entertainer. La etimología de «entretenimiento» se remonta al uso del verbo francés «entretenir» durante el siglo XII, que a su vez era un híbrido de dos palabras latinas: «inter» y «tenire», con las cuales se nombró en la Edad Media una nueva actividad que consistía en «mantener unidos». Dicho lo anterior, podemos dar un paso al frente, hasta llegar al blockbuster y al cine de entretenimiento masivo, cuyo origen podríamos situar en Tiburón. Si le echamos un vistazo más, vemos en ella una película que fue capaz de retorcer las formas del cine de terror, simplificar las ideas del cine político y proporcionar un contexto poco exótico al cine de aventuras, en un digest apto para todos los públicos. Convirtió en tolerable lo intolerable, en comprensible lo incomprensible y en cercano lo lejano.

De algún modo, Spielberg abolió fronteras y democratizó imágenes, permitiendo que los niños sintiesen miedo, que los espectadores menos sofisticados comenzaran a entender la falta de ética del capitalismo y que la familia entera recuperase cierta sensación de extranjería sin alejarse mucho de las playas donde veraneaba. Hoy en día, por supuesto, esas cosas están superadas y ya solo tienen un interés arqueológico porque son la moneda común del cine comercial, más espectacular, politizado y siniestro (si entendemos esto último como la capacidad para provocar extrañeza en lo familiar). Lo que nos hace regresar a Tiburón no es su arquitectura global sino los detalles: los dos primeros ataques sin que lleguemos a ver al tiburón, la banda sonora de John Williams, el contraste interpretativo entre Robert Shaw y los demás actores, el uso documental de las localizaciones y algunos habitantes reales del pueblo donde tiene lugar buena parte de la acción, las aterradoras narraciones orales como antesala del terror visual…

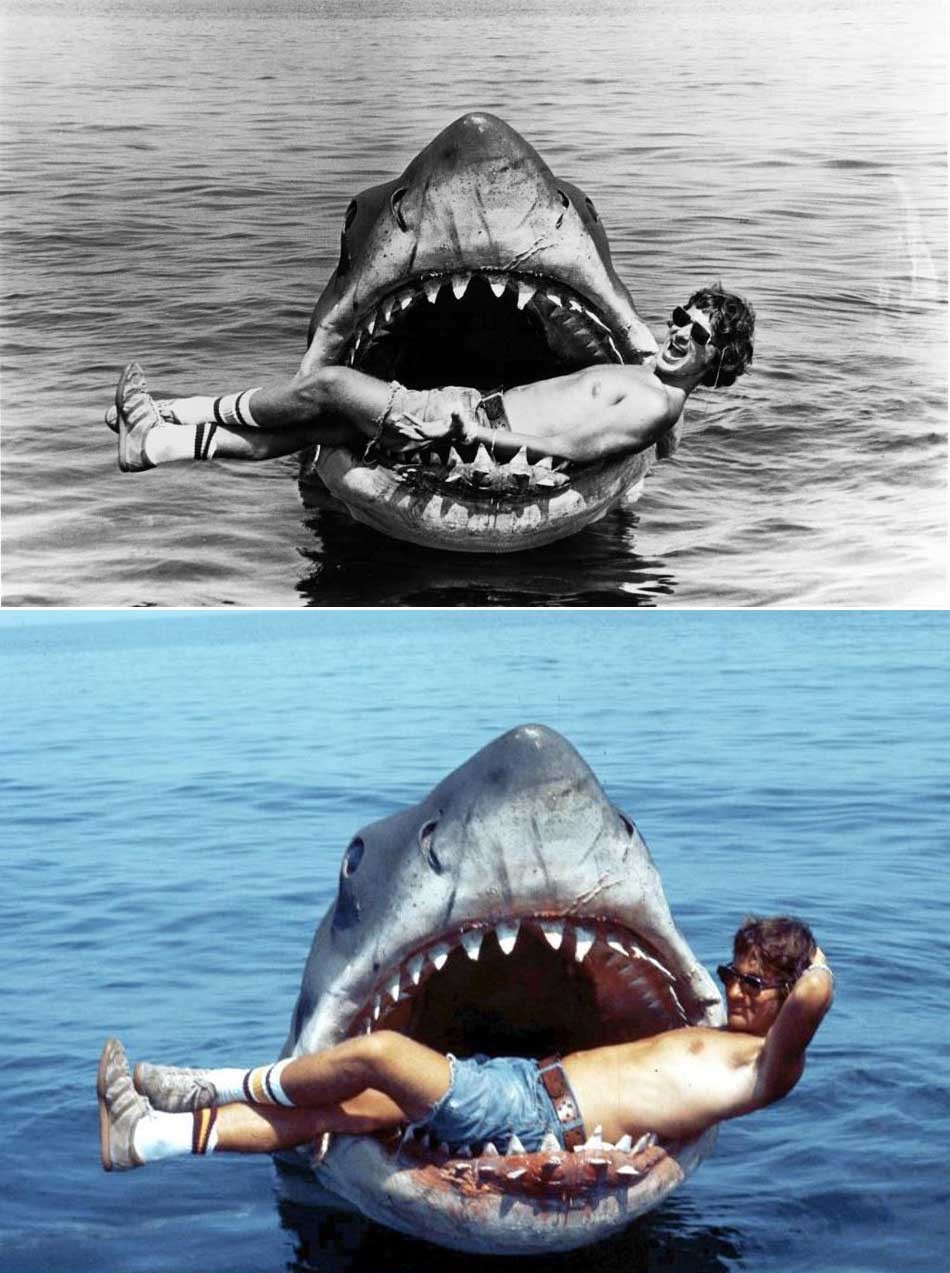

Hay quienes opinan que en Tiburón los personajes mejor dibujados son los escualos que devoran a los bañistas de las playas de Amity, una pequeña localidad en la Costa Este de Estados Unidos. Lo cierto es que la mayor parte del presupuesto se gastó en hacer que las réplicas mecánicas de los animales se moviesen, abriendo sus fauces o nadando. Ironías aparte, en el interior de un tiburón al que cazan unos pescadores se encuentran una lata de cerveza, restos de una caballa y una matrícula de Louisiana; y en el estómago del que da título a la película en castellano se amontonan los restos de una joven, una bombona de oxígeno, un niño, un monitor de vela, los barrotes de una enorme jaula subacuática y un capitán de barco. Para mucha gente, todo lo anterior, que puede ser considerado el alma de esos monstruos marinos, es bastante más de lo que ofrecen Brody (el policía interpretado por Roy Scheider), Hooper (un oceanógrafo a quien da vida Richard Dreyfuss) y Quint (el marinero curtido y fanfarrón que se esconde detrás de los rasgos de Robert Shaw). Yo, sin embargo, no estoy de acuerdo. Ni me parece que los protagonistas estén huecos (todo lo más resultan familiares), ni creo que la película sea tan simple como pretenden algunos. Si todavía hoy la celebramos es porque se trata de un clásico con numerosas virtudes, pese a todos sus posibles defectos.

Tiburón está construida de manera monumental pero no es un monumento, como esas obras que seguimos observando enteras porque se resisten a ser desmembradas. No es el cuerpo de la ballena sino las piezas que hay en su interior, suficientes para convertirla en un museo parecido al Darder de Banyoles, donde se recopila cuanto coleccionó una persona a lo largo de su vida, dando forma a una amalgama de pequeños significados entrecruzándose. En ese sentido, la película de Spielberg es muy moderna o muy postmoderna, como se quiera. Carece de un enorme significado pero funciona como un enorme sistema de producción, donde cada cual es libre de encontrar lo que más le interese o lo que sea capaz de encontrar, aunque casi siempre se escuchen las mismas cosas sobre ella, relacionadas con la nostalgia y el sentimiento de haber perdido inocencia, algo que en todo caso no nos hace mejores ni más inocentes aquí y ahora, solo nos mantiene en punto muerto.

El tiempo suele poner cada cosa en su sitio. Si una mala película puede engañar a la gente en el momento de su estreno, es improbable que siga haciéndolo años después. Nada de esto quiere decir que a Tiburón haya que considerarla una obra maestra superior a otras películas estrenadas el mismo año, como Jeanne Dielman, Dersu Uzala, El viaje de los comediantes, Picnic en Hanging Rock, El reportero, Winstanley, Saló o los 120 días de Sodoma, The Killing of a Chinese Bookie, La ley del más fuerte o La noche se mueve. Aunque Tiburón no sea una de esas obras típicas de los cánones académicos, es una de las películas preferidas por el público mayoritario. Además, supuso el primer gran éxito de Steven Spielberg, uno de los directores más importantes en la actualidad, y al mismo tiempo fijó un nuevo modelo cinematográfico, más pendiente de la forma y del espectáculo, cuando el cine de autor comenzaba a mostrar claros signos de cansancio dialéctico.

Yo no siempre quiero ver una gran película cuando voy al cine, a veces me conformo con ver una buena película que me haga sentir en medio de un grupo humano que aplaude, vibra, ríe y llora al unísono. Tiburón, en ese sentido, es una de esas películas en las que nunca te sientes solo mientras las ves. Puede considerarse el ejemplo perfecto de cine hecho para el gran público. Sus personajes, como suele suceder en las obras más importantes de su director, son personas corrientes y no símbolos o enigmas como los de las películas de Michael Haneke o Theo Angelopoulos. Y las situaciones resultan tan cotidianas como vibrantes, todavía en la actualidad. Quienes ven Tiburón, en la vida real ya no suelen alejarse de la orilla del mar cuando van a nadar. Por si fuera poco, casi todos sus espectadores recuerdan algunos detalles como si se hubieran estampado en el imaginario colectivo. Resulta difícil olvidar la historia que cuenta Quint sobre el hundimiento del Indianápolis durante la Segunda Guerra Mundial y la angustiosa espera de los supervivientes, que van siendo devorados por escualos hasta no quedar más que un tercio con vida al llegar el navío que los rescata; tampoco el miedo de Brody al comprobar por primera vez el tamaño del tiburón que él, Hooper y Quint persiguen: «Creo que vamos a necesitar un barco más grande»; y menos los golpes de humor, como cuando Hooper rompe un vaso de plástico intentando parodiar a Quint después de que este último hubiese destrozado una lata de cerveza con la mano…

Supongo que con esta película Spielberg le dio vida al cuerpo cuya alma mostró luego en Inteligencia artificial (2001), moviéndose en este caso como un Indiana Jones dentro de una pirámide en cuyas paredes se proyectan imágenes encriptadas y donde no se mueven mejor quienes interpretan sino quienes mejor recuerdan las imágenes. Eso coloca a la película en una posición poco propicia para los críticos y más propicia para los nerds, los geeks y los friquis, esa gente incapaz de tomarse tan en serio la vida como su vida entre revistas, cómics, maquetas, soldaditos, recortables, disfraces, videojuegos y todos esos artilugios culturales que construyeron la imaginación de mucha gente (en especial durante la década de los ochenta). La mejor hoja de ruta para disfrutar de Tiburón no está ni en sus cimientos argumentales ni en la complejidad de sus personajes, está en la capacidad de sus imágenes para metamorfosearse con otras imágenes. La vemos y no podemos evitar que Moby Dick (1956, John Huston) acuda a nuestra memoria (porque la locura de Quint nos recuerda a la locura del capitán Ahab), pero también los clásicos del cine de aventuras en su vertiente marina. Si pensamos en la película y sus referentes, no nos cuesta dar forma a una de aquellas alucinadas fiestas fellinianas, solo que en este caso los invitados no son parte de nuestros sueños sino de películas, series y videojuegos. Sus imágenes no son nuestro pasado, fueron nuestro futuro y ahora, si volvemos a ver Tiburón, notaremos que regresan para devolvérnoslo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: