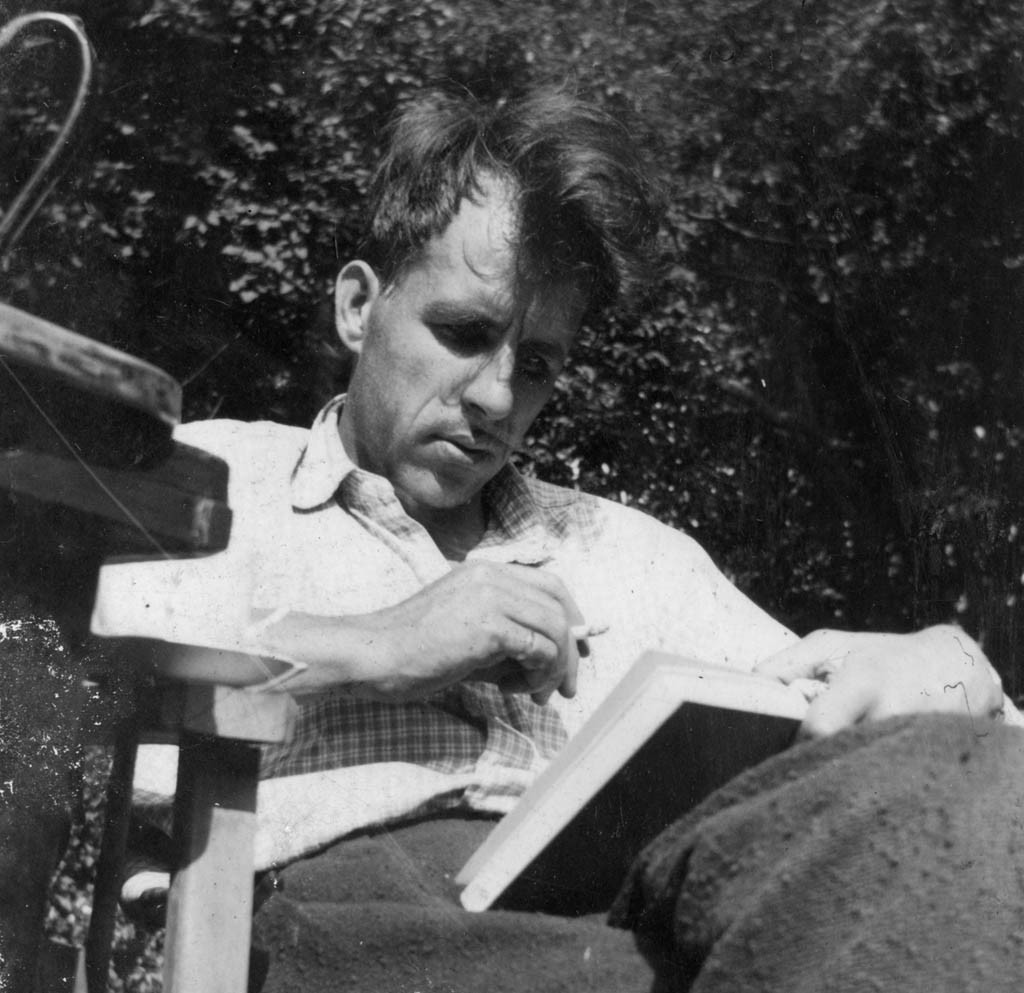

Parece mentira que todavía haya amantes del género fantástico que no hayan leído a Mervyn Peake. C.S. Lewis lo consideró el creador de una nueva categoría literaria, “la ficción gormenghastiana”, y Neil Gaiman define sus libros como “una creación perfecta”. La editorial Ático de los Libros publica ahora Titus Groan, primer título de la saga ‘Gormenghast’. En esta entrega, conocemos a los extraños habitantes de un castillo al que están unidos física y psíquicamente.

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Titus Groan, de Mervyn Peake (Ático de los Libros).

***

La galería de las tallas brillantes

Gormenghast, es decir, la mole principal de la piedra originaria, habría ostentado una cierta cualidad de pesadez arquitectónica si hubiese sido posible ignorar el enjambre de míseras viviendas que circunvalaban los muros exteriores como una erupción epidémica. Las casas de barro se desparramaban por la pendiente encabalgándose unas sobre otras hasta alcanzar la muralla del castillo; allí, las más recónditas se apoyaban en los gruesos muros, agarrándose como lapas a las piedras. Una ley ancestral les permitía esta intimidad glacial con la fortaleza que se cernía encima. Sobre los techos irregulares caían, a lo largo de las estaciones, las sombras de los contrafuertes roídos por el tiempo, de los torreones quebrantados y altivos, y sobre todo la enorme sombra de la Torre de los Pedernales. Esta torre, irregularmente moteada de hiedra negra, se alzaba por entre los puños de la mampostería almenada como un dedo mutilado y blasfemo que señalaba al cielo. De noche, los búhos la convertían en una garganta resonante; de día, callaba y proyectaba una larga sombra.

Dentro de la muralla había una zona donde las propias piedras del muro sobresalían como una sólida repisa de unos pocos palmos de altura y de doscientos o trescientos pies de longitud. Estos salientes de piedra estaban pintados de blanco; y en la primera mañana de junio, las tallas que el conde de Groan tenía que juzgar se colocaban sobre esta repisa. Las obras más consumadas, que nunca podían pasar de tres, eran enseguida relegadas a la Galería de las Tallas Brillantes.

Expuestos allí durante todo el día, estos vividos objetos, cuyas fantásticas sombras se desplazaban y alargaban sobre las paredes de atrás hora tras hora al ritmo de la rotación del sol, desprendían una especie de oscuridad a pesar de su gran colorido. El aire entre estas piezas estaba preñado de desprecio y envidia. Los artesanos esperaban como mendigos junto a las piezas, mientras las familias se apiñaban en grupos silenciosos. Eran gente tosca y prematuramente envejecida. Los rostros radiantes habían quedado atrás.

Las tallas que no habían sido seleccionadas eran quemadas aquella misma noche en el patio bajo el balcón oeste del conde de Groan, quien, según la tradición, asistía al holocausto en silencio con la cabeza doblada, como dolorido, hasta que tres gongs sonaban dentro, y las tres tallas que habían de salvarse de las llamas eran expuestas a la luz de la luna. Se colocaban de pie sobre la balaustrada del balcón, a la vista de todos, y el conde de Groan pedía a los autores que se adelantasen. Cuando los hombres estaban exactamente bajo la balaustrada, el conde les arrojaba los rollos de pergamino en que estaba escrito que se les permitía pasearse por las almenas que se alzaban sobre el acantonamiento, en las noches de luna llena y cada dos meses. Esas noches, y desde una ventana que diera sobre la muralla sur de Gormenghast, un observador podía vislumbrar, a la luz de la luna, las figuras diminutas de quienes habían ganado el envidiable honor de deambular de aquí para allá por las almenas.

A excepción del día de las tallas, y de la libertad concedida a los artistas más sobresalientes, los que vivían en el interior de las murallas nada sabían de la gente de Extramuros, de la que por otra parte se desentendían, engullidos como estaban por las sombras de las grandes murallas. Eran poco menos que un pueblo olvidado, una casta que se recordaba con un sobresalto, o con la impresión de irrealidad de un sueño recrudescente. Solo el día de las tallas los hacía salir a la luz del sol, reavivando la memoria de años pasados. Pues la ceremonia venía repitiéndose desde un tiempo remoto que solo Nettle, el octogenario que vivía en la torre encima de la herrumbrosa armería, era capaz de recordar. Innumerables tallas habían sido reducidas a ceniza, de acuerdo con la ley, pero las elegidas estaban aún depositadas en la Galería de las Tallas Brillantes.

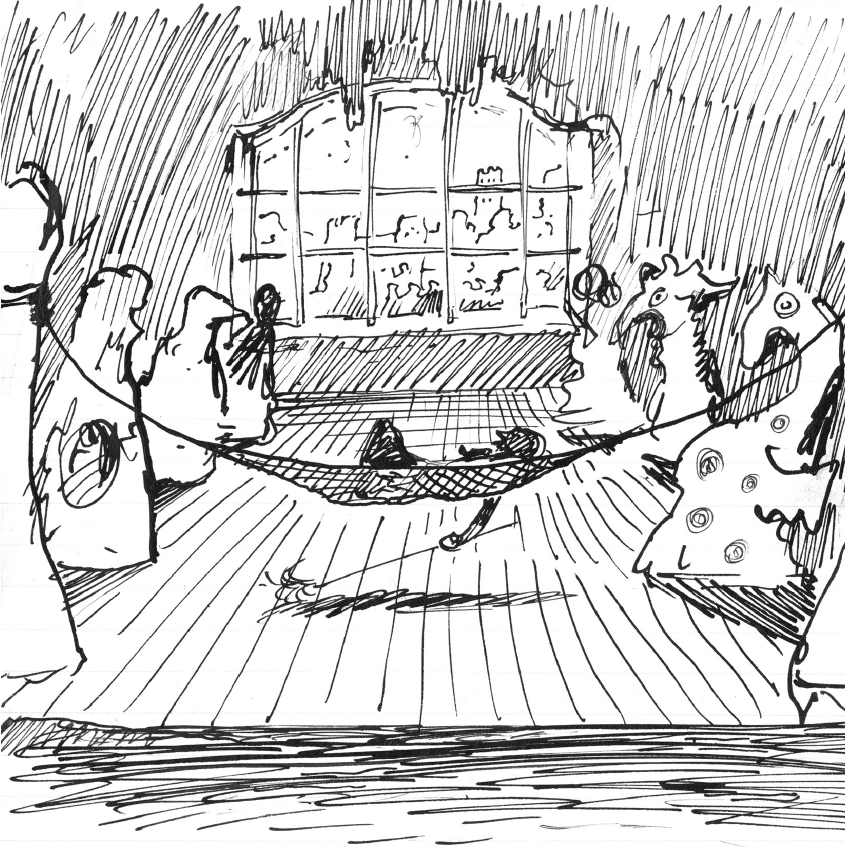

Esta galería, que ocupaba la planta superior del ala norte, estaba presidida por el conservador, Rottcodd, quien, como nunca recibía ninguna visita, se pasaba la mayor parte del tiempo dormitando en la hamaca que había montado en el extremo más alejado de la sala. A pesar de su perenne duermevela, no se sabía que hubiera soltado nunca el plumero; con él llevaba regularmente a cabo una de las dos únicas tareas en apariencia necesarias en esta larga y silenciosa galería, es decir, sacudir el polvo de las Tallas Brillantes.

Si bien esos objetos le interesaban poco en tanto que obras de arte, se sentía de manera inevitable apegado a algunas de las tallas por razones de propincuidad. Se esmeraba al quitar el polvo al Caballo esmeralda y prestaba también particular atención tanto a la Cabeza azabache y oliva, situada justo enfrente, como al Tiburón polícromo. Pero Rottcodd no permitía que una sola mota de polvo se asentase sobre las otras tallas.

En invierno y en verano, año tras año, Rottcodd entraba a las siete en punto, se quitaba la chaqueta y se enfundaba un amplio guardapolvo gris que le caía desmañadamente hasta los tobillos. Con el plumero bajo el brazo, solía entonces escrutar sagazmente, por encima de las gafas, las profundidades de la galería. Tenía el cráneo pequeño y oscuro como una bala de mosquete corroída por la pólvora, y los ojos, detrás de los cristales relucientes de las gafas, eran dos réplicas en miniatura de la cabeza. Los ojos y la cabeza se movían sin parar, como si quisieran resarcirse del tiempo perdido mientras dormían; la cabeza se bamboleaba mecánicamente de un lado a otro cuando Rottcodd andaba, y los ojos, como si intentaran seguir el ritmo de la esfera paternal a la que estaban unidos, miraban aquí, allá y a todas partes, sin ningún propósito. Después de enfundarse el guardapolvo, de echar una rápida ojeada por encima de las gafas, y de repetir la actuación por toda el ala norte, Rottcodd solía sacar el plumero del sobaco izquierdo y, con el arma enarbolada, avanzaba sin más dilación hacia la primera talla a la derecha. Se encontraba en la planta superior del ala norte, sala que no era exactamente una galería, sino más bien un desván. La única ventana se abría al fondo, enfrente de la puerta por la que Rottcodd entraba desde la zona alta del edificio. Daba poca luz. Las persianas estaban invariablemente bajas. Siete enormes candelabros suspendidos del techo a intervalos de nueve pies iluminaban la galería de día y de noche. Las velas no llegaban nunca a apagarse, ni tan siquiera a gotear, puesto que el mismo Rottcodd las repostaba antes de retirarse a las nueve de la noche. La menuda y lóbrega antecámara en la que dejaba el guardapolvo, contenía una provisión de velas blancas, así como el voluminoso libro de visitantes, blancuzco de polvo, y una escalera de mano. No había mesa ni sillas, ni ningún otro mueble aparte de la hamaca en la que Rottcodd dormía junto a la ventana del fondo. El piso de madera estaba blanco de polvo, sacudido tan asiduamente de las tallas que no tenía otra alternativa que la de depositarse en una capa espesa, sobre todo en los cuatro rincones de la sala.

Tras pasar el plumero por la primera talla de la derecha, Rottcodd avanzaba de forma mecánica ante la larga falange multicolor, deteniéndose un momento delante de cada talla, recorriéndola con la mirada y bamboleando la cabeza apreciativamente, antes de aplicar el plumero. Rottcodd era soltero. Al verlo por primera vez se advertía en él una cierta reserva e incluso un cierto nerviosismo que provocaba en las damas un horror peculiar. La suya era pues una existencia idílica, solo de día y de noche en un desván alargado. Pero de vez en cuando, por una u otra razón, un criado o un miembro de la casa del conde se presentaba inesperadamente y lo sorprendía con alguna pregunta referente al ritual, tras lo cual el polvo volvía a asentarse en la sala y en el alma del señor Rottcodd.

¿Cuáles eran sus ensueños mientras permanecía tumbado en la hamaca con la negruzca cabeza de bala oculta bajo el pliegue del codo? ¿Con qué soñaba hora tras hora, año tras año? Se hace difícil imaginar que los pensamientos que le cruzaban la mente fueran excepcionales, o que —a pesar de las brillantes hileras de esculturas que surgiendo del polvo se alargaban hasta el infinito en un arco de triunfo digno de un emperador— Rottcodd hiciera el más mínimo esfuerzo por salir de su aislamiento; parecía más bien disfrutar de la soledad por ella misma, con el temor constante de que apareciese un intruso.

Una tarde húmeda, cuando Rottcodd estaba cómodamente tumbado, ese visitante llegó de pronto. En vez del acostumbrado golpe de nudillos contra el panel, alguien sacudió con estrépito el pomo de la puerta, interrumpiendo la siesta de Rottcodd. Los ecos resonaron a lo largo de la habitación antes de apagarse en la fina polvareda del piso. Los rayos del sol se colaban por entre las delgadas rendijas de la persiana. Incluso en tardes calurosas, sofocantes e insalubres como esta, las persianas estaban echadas y la luz de las velas inundaba la sala con un incongruente resplandor. Al oír cómo sacudían el pomo, Rottcodd se incorporó inmediatamente. Las estrechas bandas de luz moteada que se filtraban por la persiana le rayaban la oscura cabeza con el brillo del mundo exterior. Al saltar de la hamaca, la cabeza se le bamboleó sobre los hombros, mientras echaba unas rápidas y precipitadas miradas a la puerta, arriba y abajo, después de clavarse un momento en las convulsiones de la cerradura. Agarrando el plumero con la diestra, Rottcodd empezó a avanzar por la brillante avenida, levantando a cada paso pequeñas nubes de polvo. Cuando por fin alcanzó la puerta, el pomo había dejado de vibrar. Arrodillándose precipitadamente, acercó el ojo derecho al agujero de la cerradura, atendió a las oscilaciones de su propia cabeza y a las veleidades errantes del ojo izquierdo (que se empeñaba en recorrer la superficie vertical de la puerta), y por fin, a fuerza de concentración, alcanzó a ver un ojo a unas tres pulgadas de distancia encajado como el suyo en el agujero de la cerradura, un ojo que no le pertenecía, pues no solo no era de color gris mármol como los suyos, sino que, además, lo que parecía aún más convincente, estaba al otro lado de la puerta. Este tercer ojo, que actuaba exactamente igual que el de Rottcodd, pertenecía al señor Excorio, el taciturno criado de Sepulcravo, conde de Gormenghast. Que el señor Excorio estuviera verticalmente alejado del conde por una planta, y horizontalmente por cuatro aposentos, era algo muy insólito en la vida del castillo. El solo hecho de que no estuviera junto a su amo era ya anormal, y no obstante, no parecía haber duda de que en esta tarde sofocante de verano el ojo del señor Excorio estaba pegado a la cerradura externa de la puerta de la Galería de las Tallas Brillantes, y presumiblemente el resto del señor Excorio se encontraba también detrás del ojo. Tras el mutuo reconocimiento, los ojos se retiraron a la vez y el puño del visitante sacudió una vez más el pomo de latón. Rottcodd hizo girar la llave y la puerta se abrió con lentitud.

—————————————

Autor: Mervyn Peake. Título: Titus Groan. Traducción: Rosa González y Luis Doménech. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin

/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)

-

Fiel a sí mismo

/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…

-

El trabajo sin trabajo ni propósito

/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….

-

Cómo suena Una canción de mar

/abril 26, 2025/Esta novela histórica de aventuras rinde homenaje al periodo de esplendor de la Armada española durante aquella época en la que navegar era un arte y una ciencia, y en la que la Marina británica era un objetivo a batir. En esta ficción, además, se cuenta la historia de una gran amistad. En este Making Of, Juan Luis Gomar Hoyos relata el origen de Una canción de mar (Desperta Ferro). *** Por ello, la historia de una persecución naval a un convoy inglés en la que confluyen navíos de línea, espías al otro lado del Canal de la Mancha, el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: