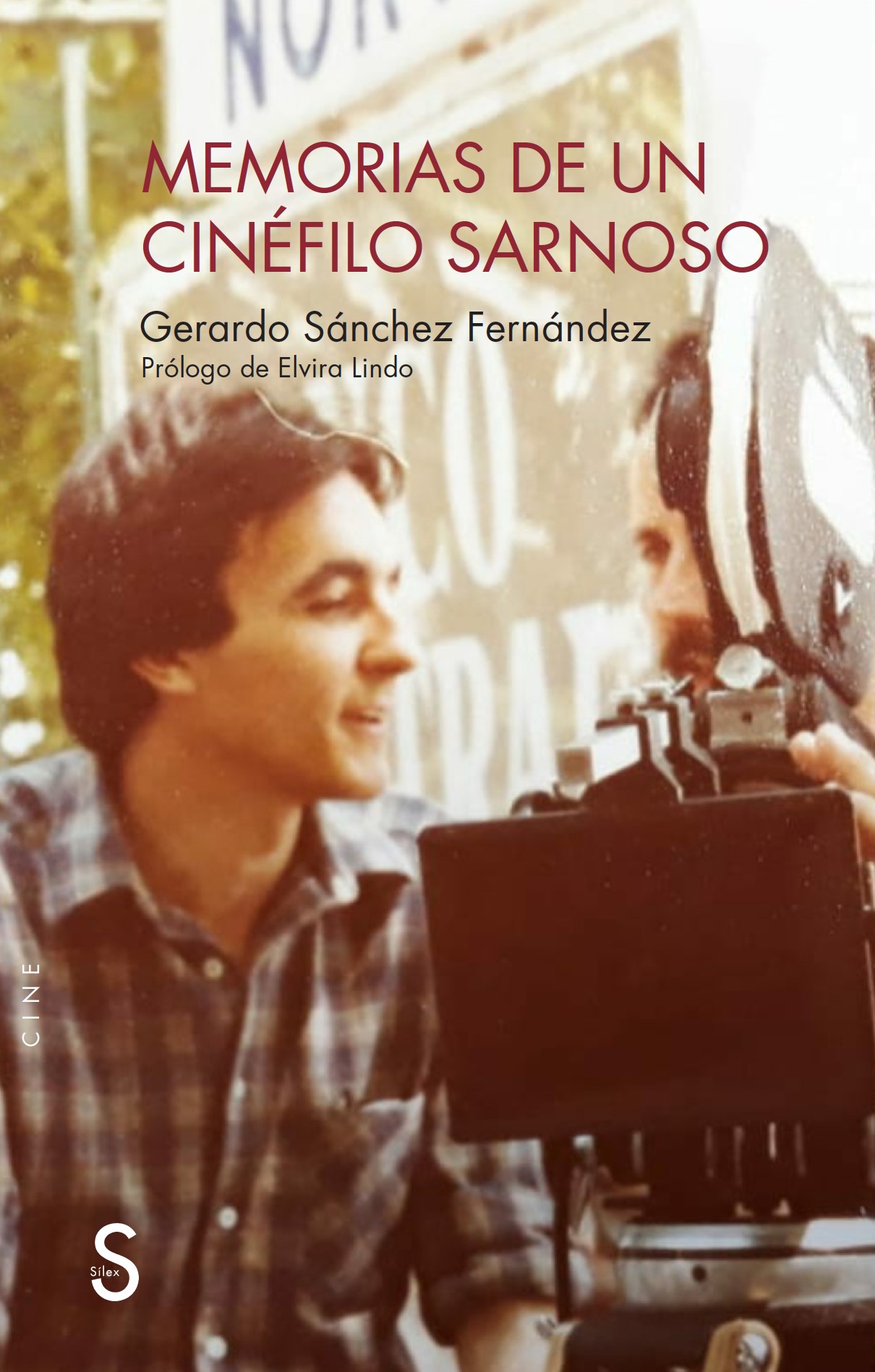

Pedía Luis Eduardo Aute —recordando bien Los cuatrocientos golpes de François Truffaut— “más cine por favor”, porque “todo en la vida es cine” y “los sueños / Cine son”. No le faltaba razón, al menos así lo pensamos quienes nos sentimos, más que cinéfilos, “cinéfagos” —como diría mi buen amigo Juan Laborda—. No obstante, reconozco que existen personas que me superan y a las que admiro, por encima de su sabiduría cinematográfica, por su capacidad para transmitirla y, por encima de todo ello, por su bonhomía. Sí señoras y señores, existen personas que pueden llegar a ver de cuatro o seis películas al día —¡y yo me jactaba de haber llegado a ver tres!—; también de tener una “memoria cinéfila”, producto de una cabeza donde bullen decenas de miles de películas, “así como momentos de películas, frases de películas, planos de películas, música de películas”. En definitiva, alguien que vive entre las películas que forman parte de su vida —me too—, que tiene como “fetiche” atesorar en formato físico aquellas historias que le marcaron, o que simplemente constituyen la gran lista de films vistos a lo largo de una existencia —¡presente!—. Esto último he podido constatarlo leyendo Memorias de un cinéfilo sarnoso, el libro autobiográfico de Gerardo Sánchez Fernández, publicado por el sello Sílex ediciones. Una obra de obligada lectura para cinéfilos y, en definitiva, para quienes valoran aquellas “cosas que hacen que la vida (la buena vida) valga la pena” —y perdonen la referencia dentro de otra referencia cinéfila—, pues no siendo libro de un cineasta si lo es de un enamorado del séptimo arte. Si hay quien dice que un lector también puede ser un escritor sin libros, un apasionado de la imagen en movimiento también puede ser un cineasta sin filmografía. A Gerardo, el término “memorias” le daba un tanto de pudor, pues reconoce no ser “nadie”. Pero, a fin de cuentas y como él bien dice, “nadie somos nadie, eso es lo bueno”, aunque “hay gente más interesante que otra”. Gerardo lo es, solo hace falta escarbar un poco en él.

En efecto, lo han adivinado: Gerardo es una de esas personas a quien no puedo dejar de querer y admirar —y perdonen mi “superlatividad”—. Puedo decir que, junto con José Luis Garci en mi niñez, Antonio Gasset en mi adolescencia y él en la actualidad, representa el triunvirato o tótem de divulgadores con el que más he aprendido y sigo aprendiendo de cine. Cicerones de primera en este “viaje” del séptimo arte, como por cierto titulé mi libro sobre cine y que el bueno de Gerardo tuvo la generosidad de presentar en su Días de cine. Ya ven ustedes, sin todavía conocerme de nada, gracias a su filantropía y entrega desinteresada. Eso casi no se ve y por ello se aprecia el quíntuple. He de añadir que su libro ha sido prologado por Elvira Lindo, que formó con su Manolito Gafotas parte crucial de mi “educación sentimental” —como diría Gerardo— siendo niño. Además, y miren ustedes por dónde, fue el ya citado Laborda el encargado de presentar su libro en Toledo. ¿Qué más razones hacen falta para abrir y hablar de este libro?

Memorias de un cinéfilo sarnoso constituye no solo un “confieso que he vivido” nerudiano, sino también una forma de entender eso de cómo el cine puede formar parte de la vida y salvarnos. Ya desde sus primeros años como niño de barrio —como Manolito tuvo su Carabanchel alto, que no bajo, Gerardo tuvo Usera— inició su contacto, sin saberlo, con aquello que constituiría su razón de vida: el cine. Acudiendo al cine Usera —había otro en el barrio, el Niza, que al Gerardo niño llamaba más la atención por tener al lado un club de la época y, más en concreto, por las señoritas que figuraban en las fotos a la entrada—. El señor Montero —que era amigo de la abuela y parece ser que vestía de librea como Emil Jannings en El último— les dejaba pasar gratis, siendo la sala donde más se curtió nuestro protagonista. Fíjense hasta dónde llegan las sincronicidades “cinéfilo-vitales” o “audiovisuales”: Gerardo nace el mismo día en que los americanos disfrutan por primera vez de Los Picapiedra, su madre tenía tenía un gran parecido con Virginia Mayo, el padre trabajaba de técnico electrónico en TVE, el sobrino de su abuela era y es el dueño del Pequeño Cine Estudio. Para más inri, acabarían mudándose a una calle en el barrio de Campamento llamada del Cine. Esto, sumado a un ambiente de cariño y a la natural curiosidad de Gerardo —que le hizo leer y ver de todo (incluido en las teles que fabricaba su padre en casa, títulos como Nosferatu, El manuscrito encontrado en Zaragoza o El hombre ilustrado, más o menos cuando tenía doce años), aún resultando impropio de su edad— provocó que Gerardo fuese cultivándose sin ser consciente —remarca que siempre le gustó aprender, que no estudiar—, forjándose su propia opinión para granjearse la denominación de librepensador —como le decía su abuela Filis—.

Caben más definiciones, acuñadas por el propio autor, algunas definidas de cara a los posibles títulos del libro. Así, recordando a Paul Newman, Sánchez afirma que quizá debería haber titulado sus memorias como La muy extraordinaria vida de un hombre muy corriente. El definitivo lo tomará del libro de Groucho Marx, dándole al “amante sarnoso” “una vuelta supuestamente ocurrente” porque “de amante, sarnoso o sin sarnosar, no le constaba” —o no recordaba— “una carrera de éxito”. Sobra decir que, si por algo destaca y mucho el contenido de estas “memorias desmemoriadas” —algo no muy creíble, pues la memoria de Gerardo resulta antológica— es por el maravilloso sentido del humor de quien las escribe. Si bien no será “marxista” —ni “marciano” con “x”—, Sánchez también se definirá, al igual que Baroja, como “anarquista, individualista y romántico”. Pero, sin duda, es un memorioso como el Funes borgiano. Una memoria “de elefante” que hace que el título de su libro tenga todo el sentido, aunque, como dice él, “he olvidado que la creación es memoria”, mejorando la frase de Kurosawa (“He olvidado quién dijo que la creación es memoria”). Sin memoria no habrá creación, a la vista está.

Introducirse en las páginas de Memorias de un cinéfilo sarnoso supone conocer a ese muchacho que dejó “de fumar” y de “creer en Dios” a “los doce años” —incluso aprendió a escribir a máquina con apenas esa edad (“porque escribiendo a mano era como hablando, una bala, y no había Dios que me entendiese”)—, que acabó haciéndose un as regateando en los partidos de fútbol sin evitar partirse de risa —“lo cual enfadaba mucho a los contrincantes”— y saberse de memoria hasta casi cien páginas de un libro. Así, el muchacho que podía haber cursado la carrera en el INEF acabó derivando a la de Ciencias de la lnformación. Ese “azar juguetón” propició que lo que había visto y disfrutado aquel jovencito de casi 17 años pudiera “interiorizarlo” en las clases donde se hablaba de cine —directores, movimientos, planos—. Un aprendizaje amén de otras enseñanzas de maestros heterodoxos como Alfonso Sánchez en su programa televisivo Revista de cine o José María García Escudero y su libro Vamos a hablar de cine: “Éramos como aquellos Soñadores de Bertolucci, solo que ni éramos tan guapos ni nos fotografiaba Storaro, ni por nuestra boca salían frases inteligentes, puesto que no había un guionista que nos la escribiera”, dirá de esa época. A pesar de ese cine de autor que estaba —y sigue estando— de moda entre la gente “entendida” y “culta”, Sánchez defenderá las películas sin “alaracas” ni “grandes pretensiones” —“salvo la muy noble de entretener”—, pues es “donde se encuentran muchas veces las grandes cosas”. Su afición por las “falsas” imágenes en movimiento —“fenómeno phi” mediante, que diría Max Wetheimer— le llevará no solo a ver sino a querer hacer, llegando a vendimiar para conseguir su primera cámara, una Super 8: “Por algo que se me escapa, siempre me han fascinado las cámaras. Probablemente sea, porque son es sí mismas, objetos bellos y porque el mundo que está delante del objetivo es totalmente distinto al mundo que se ve por el visor, siendo a la vez el mismo. O sea, es un artefacto que hace magia”. A través del “concurso y mecenazgo” del padre, la abuela y un amigo, conseguiría los otros costosos elementos que faltaban para poder hacer cine, como un proyector o una empalmadora.

De ahí al pirulí o Torrespaña —nombre puesto por Carlos Robles Piquer, “porque lo de pirulí le debía sonar a cosa fálica”— como mezclador de vídeo para el famoso Mundial 82 de Naranjito, a aprender realización con Pirracas —José María Fraguas, hermano de Forges y quien utilizó el término “pinganillo” por vez primera— y trabajar en programas como Informe Semanal o cubrir el Festival de San Sebastián de 1984 junto a profesionales como Antonio Gasset —el cual “nunca quiso presentar Días de cine” y que “en su falta de ganas estaba su chispa”—. Y junto a esto, montajes de noticias para el Telediario, Documentos TV, En Portada, Equipo de investigación o Metrópolis. Cansado de hacer montajes de filmaciones para personas que no se lo merecían, pidió una excedencia para trabajar en Tesauro con Vídeos de primera; el periplo continúa en Eclipse Films con Alquibla y pasa también por Telecinco, donde monta “una basura absoluta de programa cuyo único interés de ver a unos cuarenta o cincuenta efebos con una especie de slip inclasificablemente hortera, de pelo engominado y torso brillante, bajando por unas escaleras dobles con una bengala en cada mano. […] Si digo que quien lo estaba realizando había sido el realizador de la ceremonia inaugural de Barcelona 92, entenderéis el detritus en el que nos encontrábamos”.

No le quedó al bueno de Gerardo más que pedir el reingreso en TVE. Y de ahí, a montar en Días de cine y ser redactor en el Canal 24 horas —donde llegó a estar diez años haciendo de todo, a lo “Juan Palomo”—. Actualmente lleva quince años siendo el director de Días de cine —el 31 de diciembre cumplirá 16—, algo que —según sus palabras— “nunca habría imaginado”. Siempre reticente a salir ante la cámara, lo que es innegable es que Gerardo ha sabido ser un presentador a la altura de Gasset, siempre a su estilo. Trabajador como ninguno por ese amor a la labor con el que se nace —aunque también se haga con la experiencia—, Sánchez ha logrado mejorar el programa, manteniéndolo vivo —reflejo de su espíritu inquieto— e introduciendo elementos fundamentales como sus premios. Por todo ello se ha ganado la consideración del mejor programa de cine de la televisión. También cuenta en su haber las intros de Días de cine clásico, apuntándose como hito el haber sugerido —y logrado— que se adquiriesen films mudos para su proyección en la cadena pública. Algo solo equiparable a lo que logró en la misma televisión Pilar Miró tiempo atrás —un servidor lo recuerda, porque gracias a eso pude disfrutar por primera vez de Buster Keaton, Charles Chaplin o Harold Lloyd (con las elecciones de Gerardo, continúo completando huecos imprescindibles del séptimo arte)—. Y, lo que tiene todavía más mérito: mantuvo el programa durante la pandemia, creándolo y montándolo desde casa. Por ello mereció la medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Y es que Memorias de un cinéfilo sarnoso resulta todo un tratado de cine de la forma como nunca o casi nunca nos cuentan, esto es, desde la primera persona —con ese contar natural de “irse por las ramas” en que, como el autor, nos gusta perdernos— y con la sencillez y humildad de la que adolecen otros libros —no se sabe si por supuesta “seriedad” o por miedo a no quedar como “popes”—. También es un prodigioso tratado de asociaciones fílmicas —el autor es capaz de asociar el Jimmy Ringo interpretado por Gregory Peck enEl pistolero con La diligencia de John Ford y, de ahí, al personaje de Dallas con Alien. Pero también es muchas cosas más, pues aparte de contener lecciones magistrales cinematográficas —como “el cine no tiene que ser realista, sino verosímil”— nos brinda lecciones vitales. Frases que a un servidor le han tocado la fibra sensible han sido, por ejemplo: “Yo solo sé que no sé nada, pero de la nada que sé, lo que sé es que no puedes contentar a todo el mundo, y que la forma más segura de fracasar es intentar hacerlo”. O: “No digo qué haya que poner la otra mejilla […], pero mirar para otro lado no es nunca buena cosa”; o: “Hay que ser discretos con nuestras quejas, porque no sabemos, porque no sabemos si esas personas que tenemos delante, tienen más problemas que nosotros”; y, sobre todo: “Nunca olvidaré el primer día de clase; iba un poco acomplejado. Allí todos parecían ser alguien y desde luego ser hijos de alguien. Y yo solo era yo mismo, o sea, nadie, y no era hijo más que de mis padres, que desde luego eran alguien, pero no se creían mejor que nadie”. Reflexiones todas éstas apoyadas en otras provenientes de distintos librepensadores; por ejemplo, ante los fanatismos “a babor y a estribor” que corren en estos tiempos, Sánchez recordará la memorable frase de Lilian Hellman: “No puedo recortar mi conciencia para que encaje en el molde de estos años”. También la de Einstein: “los estúpidos y los muertos se parecen mucho: ninguno tiene conciencia de que lo es, pero los que están viéndolos sufren enormemente”. “Singermornings”, como dice Gerardo, a los que les va como el pelo la antológica frase de Ernst Lubitsch: “El más digno ser humano es ridículo, por lo menos dos veces al día”. Lo explica muy bien Gerardo: “Hace ya bastante tiempo me di cuenta de que si miraba a mi derecha y a mi izquierda veía a gente presumiendo hasta la náusea de una supuesta superioridad moral. Gente que se cree mejor que los demás por ser lo que sea que crean ser, cuando nacer en un sitio en concreto no es más que un accidente cósmico y ser de derechas o de izquierdas no te hace ni ser mejor persona ni tener más talento que nadie. Con el cine pasa un poco lo mismo. Unos ven al cine comercial por encima del hombro y otros miran al cine de autor igualmente por encima del hombro”. Y culmina: “El cine no es de autor, porque es un arte colectivo”. Más razón que un santo.

Entre las “declaraciones” más sorprendentes de este “cinéfilo sarnoso”, está la de no leer ninguna crítica antes de ver la película en cuestión: “Esta confesión no debería hacerla, puesto que hago un programa semanal para que la gente sepa qué película ir a ver”. Y añade, a modo aclaratorio: “Pero ojo, que si no leía las críticas antes, no era por esa cosa ridícula del spoiler. A mí no me ha importado nunca que me digan cómo acaba una película, quién es el malo, o tonterías de esas. Pensar que el cine es eso, es pensar que el cine es muy poco. Para mí el cine no es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Si fuera lo primero, con leer el argumento ya me bastaba y si no, ¿por qué ver una película titulada Un condenado a muerte se ha escapado si el título ya te dice lo que pasa? El spoiler, creedme, está muy sobrevalorado”. Lo mismo podría decirse en literatura con Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Si una película es buena, dará igual saber cómo termina, pues se disfrutará en cada escena, en cada plano, en cada encuadre, en cada interpretación, en cada compás de la banda sonora.

Leyendo el presente volumen de recuerdos —y no “olvidos” (contraviniendo el libro De Francisco Ayala), pues sabemos de la buena memoria de Gerardo— sacamos en conclusión otra idea bien clara: su ética. Al autor no se le caen los anillos por decir lo que piensa de todo y de todos, empezando por criticarse a sí mismo —una coherencia que otorga vía libre para lo demás—. Extractos como éste demuestran todo ello: “Hay que saber retirarse a tiempo, porque hacerlo es una victoria. Y no hay que dejarse engatusar por quienes nos dicen, puede que con buena intención, pero también puede que no, que quieren que lo hagas tú, porque eres la persona ideal para hacerlo, y porque eso solo lo puedes hacer tú. Me temo que nunca me ha gustado ser el secretario de nadie. […] La relación con los jefes siempre tiene su aquel, y yo probablemente soy demasiado heterodoxo para los patrones normales en RTVE. Como soy un peliculero, siempre me imagino que es un poco como la de Charlton Heston y Rex Harrison, en El tormento y el éxtasis”.

Afirma Gerardo que, a diferencia de los cineastas a los que recuerda desde sus libros de memorias, el suyo se diferencia de los de ellos en que él no ha realizado ninguna película. No obstante y como decíamos, su historia es tan fascinante como la del personaje de Cinema Paradiso, no por su personalidad cuando era niño —a la que tacha de “cursi” el propio Gerardo (en ese sentido se me hace más parecido al niño de You’re the One de Garci)— sino porque crece amando cada vez más el cine y nos lo contagia. Ante su interminable lista de referencias —la última parte del libro es apabullante, una auténtica y magistral lección—, uno parece sentirse un impostor cinéfilo y, lo que es mejor, desea acabar el libro para ponerse a leer y a ver todo lo que cita.

Nos recuerda Gerardo aquello que decía Alvy Singer, el personaje de Woody Allen en Annie Hall: “Ahh, si la vida se pareciera a las películas”. Pues bien, este “cinéfilo sarnoso” se empeña desde sus memorias en demostrar cómo fundir ambos horizontes para convertir los más cotidianos en fordianos. ¡Y vaya si lo consigue! ¡Disfruten de este gran paisaje vital en Cinemascope!

—————————————

Autor: Gerardo Sánchez Fernández. Título: Memorias de un cinéfilo sarnoso. Editorial: Silex. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: