El 6 de agosto de 1945, a las 8 horas, 44 minutos y 17 segundos, la escotilla del bombardero estadounidense B-29 Enola Gay se abrió a 9.470 metros de altitud sobre la ciudad de Hiroshima, en el suroeste de Japón. Little Boy, que así llamaron a la primera bomba atómica, cayó en picado durante 43 segundos antes de estallar, como estaba previsto, a 600 metros del suelo. No obstante, los vientos del este la desviaron poco más de 200 metros sobre su objetivo prioritario, el puente Aloi, sobre uno de los brazos del río Ota. Por ello, explotó sobre la cúpula de la Cámara de Comercio de la ciudad. Eran las nueve menos cuarto de la mañana.

Para los científicos que habían diseñado el Proyecto Manhattan en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, el mortal ingenio provocó una explosión deficiente: sólo se produjo la fisión nuclear en el 1’38% de los 64 kilos de Uranio-235 que llevaba en sus entrañas. Con todo, fue suficiente para provocar una detonación de 16 kilotones, el equivalente a 16.000 toneladas de TNT. La temperatura en el epicentro subió hasta un millón de grados centígrados y convirtió el aire en fuego. Durante esos 43 segundos de caída, el Enola Gay se alejó 18 kilómetros y medio y, aunque su tripulación percibió la onda expansiva, no sufrió daño alguno. Abajo, en tierra, 70.000 personas murieron en el acto y el 69 por ciento de los edificios de la ciudad quedaron reducidos a cenizas. El genio científico humano había conseguido materializar un horror tecnológico sin precedentes que, aún así, repetiría tres días después en Nagasaki con otro artefacto difusor de muerte llamado Fat Man y sus 6,2 kilos de plutonio con un poder aún más destructivo, pero que causó menor devastación gracias a las condiciones geográficas de la ciudad. Con todo, 25.000 personas murieron en segundos. De la primera detonación, la de Hiroshima, hace hoy 75 años.

Viajé a Japón un mes de abril de hace pocos años y allí estuve durante 15 días. Entre los destinos turísticos que publicita el país del sol naciente no suelen figurar ni Hiroshima ni Nagasaki, pero, durante la preparación del viaje, me puse especialmente pesado en mi empeño de visitar la ciudad víctima del horror atómico, a pesar de que está a más de 800 kilómetros de Tokio. Sin embargo, me salí con la mía y he podido añadir el nombre de la primera ciudad que sufrió el terror del átomo a mi lista de visitas de lugares con poder.

Ya he escrito en otras ocasiones que colecciono visitas a lugares con poder. Como es obvio, la condición de “lugar con poder” es otorgada en exclusiva por un servidor, pero las condiciones que impongo para otorgar tal distinción a un sitio, creo, son bastante razonables. A saber: debe ser un sitio de importancia histórica, literaria o en menor medida, debo confesarlo, natural (las llanuras del Serenguetti, sin ir más lejos). Muchas veces coincide, faltaría más, con lugares turísticos de asistencia masiva (la Vía Dolorosa de Jerusalén o Times Square de Nueva York, por ejemplo) y en otras son rincones poco frecuentados como el Tempietto de San Pietro in Montorio de Roma. También pasa que a la lista de lugares con poder se añaden nombres —como la pequeña isla de Högmarsö, en Suecia— simplemente, porque a este juntaletras le da la gana.

Todos ellos (o casi) han sido leídos antes que visitados. Por eso, entre los libros que me llevé a mi viaje por Japón —benditos lectores electrónicos que evitan que viaje con una biblioteca, como me ocurría antes— repaso en mi celda de Zenda tres de ellos que casi se pueden presentar como guías para comprender el antes, el durante y el después del bombardeo atómico. Gracias a ellos entendí mejor qué estaba viendo. Y los tres fueron escritos por periodistas.

El primero de ellos se escribió 22 años antes del terrible acto de cierre de la II Guerra Mundial, y salió de la incansable pluma de Vicente Blasco Ibáñez. Mi paisano, allá por los inicios de la década de los años 20, era rico y estaba aburrido en su villa de la Costa Azul francesa. Por ello, decidió hacer un viaje alrededor del mundo y se embarcó desde Nueva York en el paquebote Franconia, de 20.000 toneladas. Se trataba de un buque de lujo que contaba a bordo con oficina bancaria, restaurantes donde ofrecían seis comidas al día —cena de etiqueta obligatoria incluida— y piscina. A fin de cuentas, don Vicente ya tenía una edad y un estatus para permitirse determinadas cosas. El caso es que el periplo le llevó por 19 países, y Blasco Ibáñez, que no sabía vivir sin escribir, lo plasmó todo en una obra en tres volúmenes llamada, cómo no, La vuelta al mundo de un novelista. Y una de las paradas fue, precisamente, Japón.

Sin pretenderlo en absoluto, casi seguí los pasos de Blasco en la tierra del Crisantemo y la Espada —como la bautizó la socióloga americana Ruth Benedict en otro libro muy recomendable—, excepto que él arribó por el puerto de Yokohama (que era la entrada internacional del archipiélago en su época) y un servidor de ustedes lo hizo por el aeropuerto de Narita en Tokio. Sin embargo, estuvimos casi en los mismos sitios y terminamos nuestro viaje en el mismo santuario, el de la isla de Miyajima con su fascinante torii flotante. Esta isla sagrada queda a muy pocos kilómetros de Hiroshima, aunque Blasco no dejó constancia de que visitara la ciudad treinta años antes de su destrucción.

Blasco llegó a Japón en 1923, es decir, hacía apenas 50 años que Japón había dejado de ser un país aislado y anacrónico en su feudalismo atrasado y había iniciado su modernización. Ésta se había hecho según los modos de Occidente, a golpe de decreto y obediencia debida según dictaban las normas del Emperador Mutshuhito, que pasó a la historia por el sobrenombre que se dio a su reinado: la Era Meiji (que literalmente significa Culto a las Reglas o al Gobierno, ahí es nada). Blasco Ibáñez ya se dio cuenta de que la «occidentalización» obligatoria provocaba no pocas contradicciones en aquella sociedad tan peculiar. Blasco cuenta que, a su llegada a las afueras de la capital nipona, un grupo de niños salió a su paso y el novelista se sintió abrumado por los exquisitos modales de aquellos críos, y por ello dejó escrito que el japonés «es un pueblo meticulosamente bien educado desde la infancia. Pero hay no sé qué en la sonrisa de los pequeños que hace sospechar la oculta y secreta convicción, adquirida en la escuela desde las primeras lecciones, de que el Imperio Japonés es el pueblo más superior de la Tierra y, algún día, obtendrá la hegemonía que le pertenece por derecho divino». Es más, Blasco tuvo algo de profeta en aquel libro, pues el vaticinio que dejó negro sobre blanco, leído un siglo después, pone los pelos de punta: «Las grandes potencias —escribió— tratan con dureza a este pueblo, que continúa acariciando silenciosamente su ensueño de dominación sobre la mayor parte de Asia […]. ¿Quién sabe si Magallanes, al dar el nombre de Pacífico al mayor de los océanos, inventó, sin saberlo, la más cruel y sangrienta de las ironías de la Historia?»

Algo vio Blasco Ibáñez dos décadas antes de la II Guerra Mundial que hacía prever el desastre al que se dirigían los japoneses, cuyos dirigentes hicieron gala de una irresponsabilidad que terminaría en tragedia. Así se cuenta en el segundo de los libros que me guiaron durante el viaje. Se trata de Némesis: La derrota del Japón, 1944-1945, escrito por Max Hastings, periodista e historiador británico. Se trata de una obra monumental de 800 páginas, prolija y rigurosa pero, al mismo tiempo, didáctica y amena, tal y como suelen hacerlo los grandes historiadores británicos como el mismo Hastings, Paul Preston o, quizá mi favorito, Antony Beevor. En todo caso, del libro de Hastings destacaría dos ideas a cada cual más aterradora: la primera es la denuncia de la frivolidad con la que los mandos —militares y políticos— de uno y otro bando mandaban a la muerte a miles de jóvenes. La segunda enseñanza de la obra de Hastings es que, si un bando fue más irresponsable que el otro, éste sin duda fue el japonés, cuyos gobernantes sabían, antes incluso del ataque a Pearl Harbor, que se metían en una guerra que no podían ganar, por la abrumadora superioridad económica y tecnológica de los Estados Unidos. No obstante, engañaron a su pueblo con esa fascinante capacidad poética para lo terrible que tiene la cultura nipona. Así, los japoneses apelaron a un supuesto espíritu nacional «fuerte como el hierro y bello como la flor del cerezo» que se impondría a la «despreciable nación de comerciantes». Esa supuesta imposición, según Hastings, pretendía que los Estados Unidos negociaran con Japón una paz «digna» a ojos de los nipones, que incluyera un reparto del Pacífico y el sureste asiático, donde las atrocidades del ejército japonés aún se recuerdan hoy en día con odio en Filipinas, Tailandia, Corea del Sur o Birmania. No contaban los gobernantes japoneses, ebrios de un militarismo que también afectaba al mismo emperador Hirohito, que Estados Unidos no iba a hacer con Japón lo que no había hecho con Alemania y que la guerra sólo acabaría con la rendición incondicional.

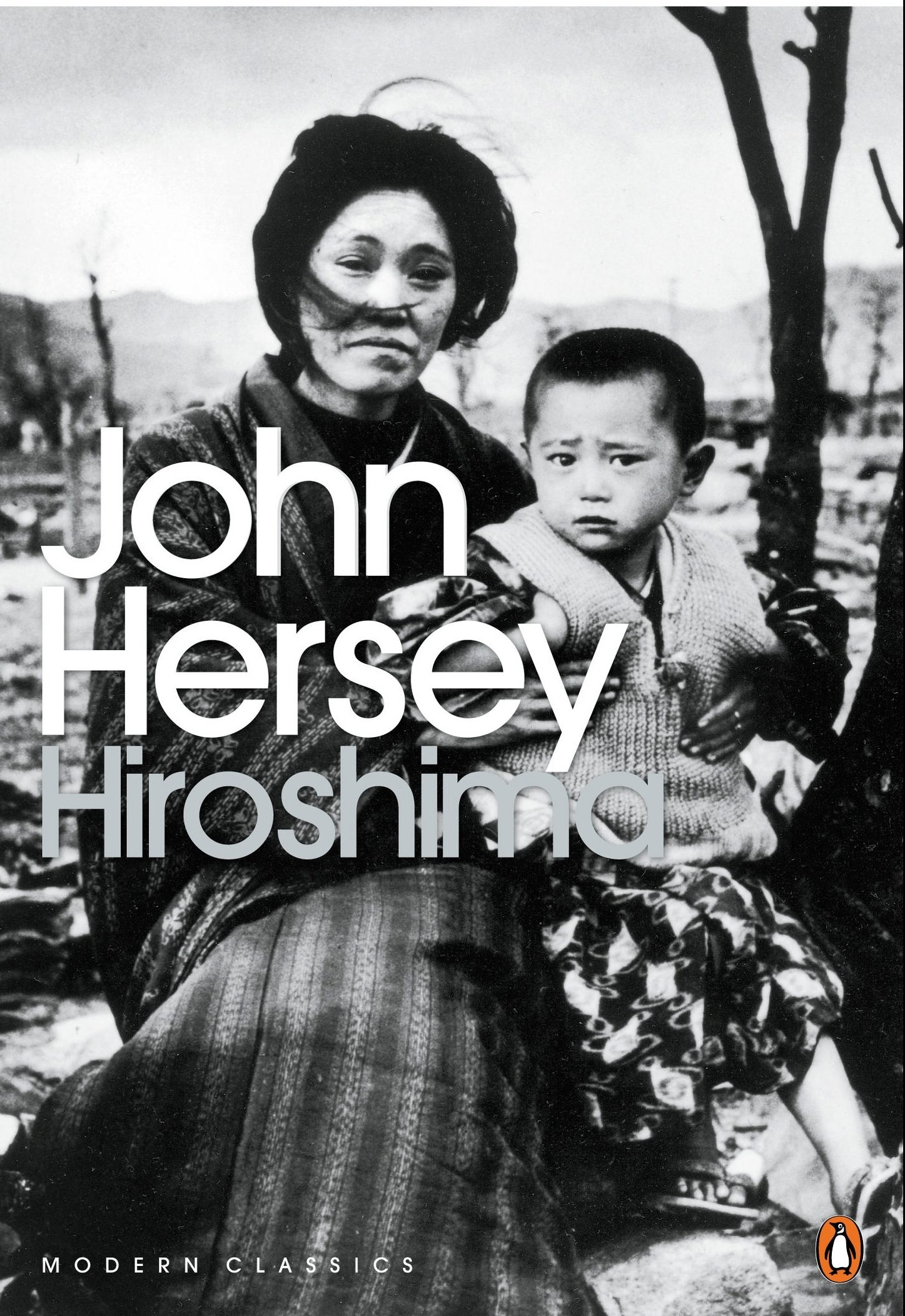

El estremecedor trabajo de John Hersey sobre las consecuencias de la bomba atómica entre la gente corriente.

Sin embargo, los líderes japoneses estaban dispuestos, dice Hastings, a hacer pagar carísimo cada palmo de suelo nipón que los Aliados pretendieran ocupar, especialmente en las islas principales del archipiélago. Todo el mundo sabía que Japón estaba exhausto, que no podía continuar la guerra mucho más tiempo pero, a la vez, que estaba dispuesto a llevar a cabo un descomunal harakiri de cientos de miles de hombres, como ya habían hecho en las batallas de Iwo Jima y Okinawa.

Sólo 13 días después de haber sido nombrado presidente de EEUU tras la muerte de Roosevelt, el 25 de abril de 1945, Harry S. Truman recibió en el Despacho Oval al general de división Leslie Groves. El presidente conoció en aquel momento al máximo responsable de una iniciativa ultrasecreta de la que oía hablar por primera vez. Se llamaba el Proyecto Manhattan y se habían invertido en él más de 2.000 millones de dólares para construir el arma más terrible de la Historia de la Humanidad, «capaz de destruir por sí misma una ciudad entera», según le contó al anonadado presidente. Dos semanas después, el 8 de mayo de 1945, Alemania proclamaba su rendición incondicional. Al día siguiente, sin embargo, Japón anunciaba desafiante al mundo que la rendición alemana no hacía sino incrementar su voluntad de seguir luchando. Y aquella bravata selló el terrible destino de miles de vidas inocentes en Hiroshima y Nagasaki.

Asegura Hastings que «si los hombres de ciencia que formaban parte del Proyecto Manhattan «hubieran tenido un conocimiento más profundo sobre la desastrosa situación en que, ya en términos meramente estratégicos, se hallaba Japón en 1945, se habrían opuesto a una Hiroshima aún con más empeño […]. Por su parte, los políticos responsables carecían de una percepción adecuada del sentido que [la bomba] tendría para la civilización». En el bando japonés, en fecha tan cercana ya al apocalipsis atómico como el 22 de junio, el emperador Hirohito y las máximas autoridades políticas y militares proclamaban en el Palacio Imperial de Tokio —48 horas después de la gran derrota de Okinawa— su intención de proseguir con la guerra hasta el último hombre. En resumen, unos por otros, el ingenio más aterrador surgido de la mente humana fue utilizado hoy hace 75 años. Especialmente recomendable en el libro de Hastings son las consideraciones sobre si los Estados Unidos obraron bien o mal lanzando las bombas y que no voy a repetir aquí para no privar a nadie de su inquietante y lúcida lectura.

He dejado para el final el más impactante de los libros que me guiaron en mi viaje. Lo escribió, como los dos anteriores, otro periodista: el norteamericano John Hersey. Hiroshima, que así se titula, fue publicado primero como un reportaje por entregas en la revista The New Yorker y se centra en seis personas; en media docena de supervivientes de la bomba cuyas vicisitudes recogió Hersey en su visita a la zona un año después de la detonación. El libro incluye, además, un capítulo final, escrito 40 años después, en otra visita del periodista a los supervivientes. Hersey cuenta qué estaban haciendo aquel 6 de agosto, a las 8:15 horas de la mañana, el jesuita alemán Wilhelm Kleinsorge, el reverendo metodista Kiyoshi Tanimoto, la oficinista Toshiko Sasaki, el doctor Masakazu Fujii, el ama de casa Hatsuyo Nakamura y el joven médico Terufumi Sasaki. A través de las penalidades sufridas por estas seis personas, Hersey consigue meternos de lleno en el horror provocado por políticos, militares y científicos —de un bando y otro— y sus consecuencias sobre la gente corriente. Quizá una de las cosas más curiosas del estallido de la bomba es que los que estaban allí y vivieron para contarlo no recordaban ningún estruendo (que sí fue oído, por el contrario, a 50 kilómetros de distancia). Sólo una luz cegadora y después, el infierno.

El autor de este texto y su compañera, Yolanda Morant, ante el Genbaku, la Cúpula de la Bomba Atómica. En este punto, el aire alcanzó los 6.000 grados centígrados.

¿Qué es hoy Hiroshima? Pues es una de las ciudades más agradables de las que visité en Japón. Tokio y Osaka son verdaderas metrópolis de escala inhumana, mientras que Kyoto, Nara o Nikko, por su condición de capitales históricas que albergan abundante patrimonio artístico, tienen un cierto aire a museo que es común, por otra parte, a otras ciudades del mundo de las mismas características. No obstante, la Hiroshima de hoy es una ciudad de poco más de un millón cien mil habitantes (en 1945 tenía 245.000) que se extiende sobre seis islas conformadas por los siete brazos en los que desemboca el río Ota. Hay agua, puentes y jardines por todas partes y, como en todas las ciudades japonesas, un centro urbano con altos rascacielos pero que, al contrario que en Tokio o en Osaka, no agobian con su imponente tamaño.

Pensé que me iba a encontrar por todas partes referencias a la tragedia. Sin embargo, todo lo relacionado con la explosión está concentrado en el Parque Conmemorativo de la Paz (declarado Patrimonio de la Humanidad) que preside la Cúpula de la Bomba Atómica o Genbaku, que es uno de los lugares más extraordinarios que he visitado. Este edificio, diseñado por un arquitecto checo, albergaba en 1945 una cámara de comercio cuando la bomba estalló sobre su vertical a 600 metros de altura. Aún hoy no está claro cómo es posible que la estructura de acero y hormigón resistiera la onda expansiva y la temperatura del aire que, justo aquí, alcanzó los 6.000 grados centígrados. Desde la Genbaku se puede pasear por la ribera de uno de los brazos del río Ota hasta el resto de edificios y memoriales que conforman el Parque Conmemorativo de la Paz. El museo, los distintos cenotafios y memoriales son visitas impresionantes pero que quedan empequeñecidas por la impresionante Sala de la Memoria. Se trata de un espacio circular y subterráneo en cuya pared se reproduce una imagen de 360 grados de la ciudad tras la explosión. La vista se construyó con fragmentos de 140.000 ladrillos recogidos tras la explosión (que era el número estimado de víctimas a finales de 1945) que presentaban distintos colores según fueron quemados por el fuego atómico de Little Boy.

El viajero no encontrará en el resto de la ciudad ninguna otra referencia a la bomba. Todo el complejo, curiosamente, irradia una serenidad e incluso un ambiente alegre que, al principio, me desconcertaba. Esperaba algo mucho más grave y serio, pero los jardines, el agua del río y el aire dulce de la primavera japonesa vestida de blanco por la Sakura, la espectacular floración de los cientos de miles de cerezos, hacía inimaginable que aquello hubiera sido el escenario del horror del átomo. Había terrazas llenas, puestos de helados y hasta música en directo. El infierno desatado tres cuartos de siglo antes parecía fuera de lugar en tan agradable entorno. De hecho, la sensación es que todo había sido olvidado. Deprisa y a propósito.

Y es que, según cuenta John Hersey en su libro, la sociedad japonesa quiso pasar página de la guerra muy rápido y aún hoy en día parece que el espanto que desató el Japón imperial hubiera sido obra de extraterrestres y no de los abuelos y bisabuelos de los pacíficos y corteses japoneses actuales. De hecho, los gobiernos nipones posteriores a la derrota no se portaron especialmente bien con los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Tanto que ni siquiera les quiso llamar así. Dice Hersey que «se tendía a evitar el término “supervivientes” porque concentrarse demasiado en el hecho de estar con vida podía sugerir una ofensa a los sagrados muertos. Les llamaron hibakusha (personas afectadas por una explosión) y, durante más de una década, vivieron olvidados porque el Gobierno no aceptaba ningún tipo de responsabilidad sobre su suerte». Es más, los hibakusha no conseguían empleos, porque su exposición a la radiación provocaba que estuvieran enfermos con frecuencia, e incluso tenían dificultades para casarse, ya que la mayoría de la población pensaba que sus dolencias eran contagiosas. Tras años de calvario, en 1957, doce años después de la bomba, no se promulgó la Ley de Cuidados Médicos para las Víctimas de la Bomba Atómica que, entre otras cosas, daba derecho a atención médica gratuita. En la década de los 70, se calculaba que sólo uno de cada diez habitantes de Hiroshima era un hibakusha y hoy en día, sus descendientes están por debajo, incluso, de ese mínimo porcentaje.

Y es que, en todo Japón, las referencias a la Segunda Guerra Mundial son, como mínimo, vagas, a pesar de que la nación actual no es entendible sin el conflicto y sus terribles consecuencias. En la docena de ciudades que visité, las únicas referencias a la contienda las encontré en Hiroshima, por motivos obvios. Pero, incluso aquí, las explicaciones eran ambiguas y llenas de eufemismos que provocaban sonrojo, tales como «Japón optó por el camino de la confrontación durante algunas décadas del siglo XX», pero sin dar más explicaciones. Incluso en Tokio, el santuario Yasukuni —uno de los más visitados de la capital— es objeto de permanente indignación por parte de otras naciones como China, las dos Coreas o Filipinas, ya que allí se guardan y honran las cenizas y los cenotafios de soldados muertos en los conflictos armados en que participó Japón desde 1867, incluyendo, por cierto, las de criminales de guerra ejecutados tras la Segunda Guerra Mundial, como el mismísimo general Hideki Tôjô, el Hitler japonés.

En todo caso, Hiroshima supuso una de las sorpresas más agradables del viaje no sólo por la intensidad de un lugar con poder como el Genbaku, sino por su capacidad para haberse recuperado de uno de los mayores horrores de la Historia. En Japón, como es lógico, todo es muy distinto a Occidente. Sin embargo, me llamó la atención ver, en las riberas de los siete afluentes del río Ota, a unas viejas conocidas, comunes en todo el Mediterráneo y que me sonreían con esa alegría que otorga el encontrarte a un familiar al otro lado del mundo. Eran espesos setos de adelfas (que los valencianos llamamos baladre) con sus flores blancas y rosadas compitiendo en belleza —y sobre todo, en cantidad— con las omnipresentes sakura del cerezo, el emblema nacional de Japón. Y resultó, además, que la adelfa, además, es el símbolo de la ciudad de Hiroshima y lo es porque, la primavera de 1946, la primera planta que floreció sobre aquel suelo yerto y destruido por el ingenio humano fue ella.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: