Foto: Jose Nico.

Isabel Zapata es una escritora, traductora y editora, nacida en la Ciudad de México en 1984. Estudió Ciencia Política en el ITAM y Filosofía en la New School for Social Research, en Nueva York. Es autora de los libros Las noches son así (poesía–Broken English, 2018), Alberca vacía (ensayo–Argonáutica/UANL, 2019), Una ballena es un país (poesía–Almadía, 2019) o Tres animales que caben en el agua (Almadía, 2022). Su trabajo ha sido incluido en medios mexicanos como la revista de la Universidad de México, Periódico de poesía (UNAM), Letras Libres y Este País, entre otros, e internacionales como Waxwing (EUA), The Common (EUA), World Literature Today (EUA) y Ancrages (Canadá). En el periodo 2016-2017 fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA, en la disciplina de poesía. En 2015 fundó Ediciones Antílope con cuatro amigas, que bajo el lema “hacemos libros que nos gustaría leer” ha consolidado un catálogo que abarca la narrativa, la crónica, la poesía y el ensayo. Presentamos un extracto inicial de su última novela, Troika, publicado este año en España por la editorial Almadía, una obra que se centra en la exploración de los afectos y los vínculos que creamos para afianzar nuestro paso por el mundo. Las protagonistas de este libro son la pequeña Andrea, su perra y Francisca, una empleada doméstica que ha huido de sus muertos para rehacer su vida en otra ciudad. Un día extraordinario, las vidas de las tres cambiarán para siempre y asistiremos a un viaje a través de la infancia al margen de la identidad sanguínea, un viaje en el que podremos comprobar cómo en un hogar amueblado por la tradición, la ternura y la memoria irrumpe la muerte con una naturalidad conmovedora, como si los personajes supieran que es un territorio del que no pueden escapar.

***

PRIMERA PARTE

Este lado a los ojos

1.

Transcurría el año de 1995 en el Distrito Federal, pero ahora sé que da igual: esta historia pudo haber sucedido en cualquier año y en cualquier país, pues en todos lados hay perros, madres y fantasmas.

Aunque era muy rápida en lo demás, Francisca se tomaba su tiempo cuando tendía la ropa al sol. En un día despejado, desde aquel espacio abierto que deslumbraba los ojos de tan blanco alcanzaban a verse las copas de los árboles de la colonia, y a lo lejos, el contorno del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Nunca me lo dijo, pero incluso a mis ocho años me daba cuenta de que ella disfrutaba la vista, que le hacían bien esos minutos de estar lejos de la casa sin salir de ella, el olor a cloro de las sábanas recién lavadas.

Lo tenía todo calculado: a la una seguramente habrá sonado la alarma de su reloj y ella se apresuraría a bajar la escalera, rumbo a la cocina, para sacar las papas de la cacerola de agua hirviendo y pelarlas con habilidad atropellada, la nube de vapor golpeándole la cara. Una vez machacado el puré, solo quedaría empanizar y freír las milanesas, quitarles el exceso de aceite con un montón de servitoallas y escoger la fruta más madura para el agua fresca.

Francisca habrá escuchado el motor del camión escolar hacia las dos y media, luego el claxon que avisaba que habíamos llegado, seguido por nuestras voces. Como casi todos los días, mi hermano Eduardo y yo entramos aventando mochilas y preguntando qué había de comer.

Minutos después llegó mi madre, Josefina, y nos encontró viendo a Paco Stanley declamar un poema en la pantalla –Mamá, soy Paquito; no haré travesuras– mientras formábamos lagunas de salsa Maggi alrededor de nuestras montañas de puré. Antes de apagar la pequeña televisión que estaba bajo constante amenaza de ser tirada a la basura, mi madre ahogó su cigarro en uno de los trastes sucios de la tarja y preguntó cómo nos había ido en la escuela. ¿Qué tal la clase de deportes? ¿Cuánto tiempo llevaba mi hermano con el pantalón del uniforme roto? ¿Habíamos traído a casa los libros necesarios para la tarea?

Sin dejar de revolver la segunda jarra de agua de sandía con un cucharón de madera, Francisca nos cuestionó también con la mirada, sumándose al interrogatorio. Eduardo y yo respondimos cualquier cosa, ansiosos por pasar a lo esencial: era Día de Muertos y esa tarde tocaba comer una cantidad insensata de pan de muerto, batir chocolate caliente hasta que la espuma se desbordara del tazón y prender las veladoras del altar que llevaba varios días montado en la sala. Para entonces la casa entera olía a manzana verde por el cempasúchil, y había pétalos anaranjados debajo del tapete del baño de visitas.

Sin importar que llegara un poco tarde y tuviera que atragantarse las milanesas con puré en tiempo récord, mi madre comía diario con nosotros, incluso cuando había cierre de edición en el periódico y esas dos horas lejos de su escritorio significaran dejar trabajo para después, volver a casa ya entrada la madrugada y extender la jornada laboral de Francisca, que esos días se encargaba de acostarnos a mi hermano y a mí.

Nosotros le agradecíamos a mamá su fugaz presencia en el comedor siendo niños: al llegar, nos encontraba viendo la tele con el volumen a tope, exagerando con la salsa Maggi y dejando caer pedazos de tortilla bajo la mesa para consentir a la perra. Al terminar de comer, nuestros platos sucios terminaban en la tarja, donde Francisca ya empezaba a enjabonar ollas y sartenes. “Muchas gracias, estuvo muy rico”, decíamos disimulando la prisa por irnos a jugar sin dejar de verla fijamente a los ojos, como nos habían enseñado. Esa cortesía ensayada dibujaba el contorno de nuestra deuda, aunque entonces no lo entendiéramos en esos términos ni alcanzáramos a dimensionar el tamaño de lo que debíamos. Entre aquellas dos mujeres se las arreglaban para llenar el hueco que había dejado el señor de bigote que en ese entonces todavía era mi padre. El corte fue limpio; la cicatriz, discreta. Mi madre había decidido separarse poco antes de darse cuenta del atraso en su periodo, y para cuando el ultrasonido confirmó la sospecha de embarazo, el divorcio ya estaba acordado y ni siquiera la noticia de que tendría una hija alteró los planes, por más ilusión que mi padre tuviera de escuchar una vocecita de niña llamándole papá. Mis padres pertenecían a la generación supuestamente liberada que había trasformado el país con el movimiento estudiantil de 1968, y ninguno de los dos tenía ganas de jugar a la familia rota que se mantiene unida contra viento y marea. Los entiendo ahora, después de tantos años. Pero eso es parte de una historia distinta a la que quiero contar aquí.

Tras la separación, se vieron pocas veces: en el hospital cuando nací, en la escuela cuando Eduardo atacó a mordidas a Elenita Rojas (la primera vez), en el festival de kínder en el que me disfrazaron de hada madrina para cantar bibidi babidi bú emperifollada en un batón azul celeste que Francisca se pasó semanas confeccionando para la ocasión, haciendo caso omiso a la insistencia de mi madre en comprar un disfraz listo para usarse.

Eduardo tenía una imagen tan vaga de mis padres juntos que consideraba imposible que compartieran espacio físico: las dos caras de un mismo monstruo jamás se hacen presentes en el mismo lugar y momento. Yo, ni siquiera eso. Mi padre era un desconocido al que debía hacerle dibujos el tercer domingo de junio de cada año, una presencia vacacional incómoda y esporádica, una silueta en las escasas fotos del baúl que se salvaron de las tijeras con las que mi madre solía recortar las imágenes del pasado para reescribirlo.

Nada más.

—————————————

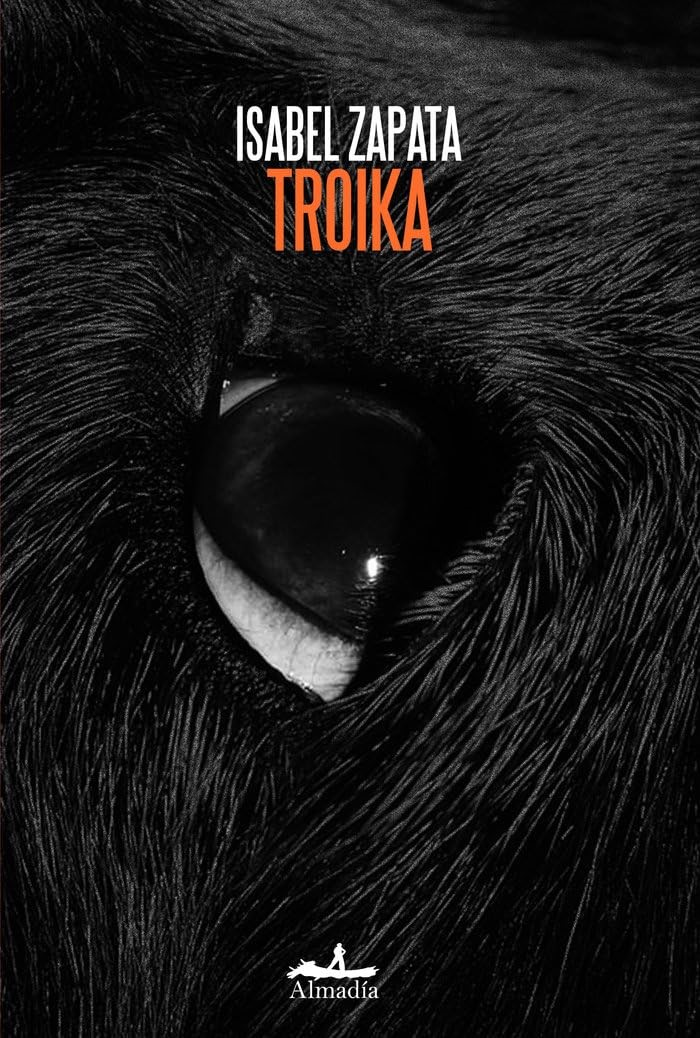

Autora: Isabel Zapata. Título: Troika. Editorial: Almadía. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: