El cine español no ganaba precisamente muchos galardones internacionales en los Festivales de Cine allá por los años 50 y comienzos de los 60 del pasado siglo, de manera que la llegada del Ministro Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo tras el nombramiento como Director General de Cine de José María García Escudero, un prestigioso crítico e impulsor de las rompedoras Conversaciones de Salamanca de 1955, propició un vuelco en la estrategia de promoción del cine español. García Escudero favoreció la creación y difusión del nuevo cine español, nutrido por la llegada de directores como Saura, Martín Patino, Gonzalo Suárez, Regueiro, Picazo, que con cierta apertura de censura y estilos más renovados, permitieran competir en el mercado interior y sobre todo en el exterior. Claro que, como años más tarde reflexionaría con lucidez el maestro Berlanga, ello supuso cargarse la potente industria del cine español más tradicional, que se vio arrinconada y ninguneada por los políticos. Todo eso se gestaba tras ganar en 1960, inesperadamente, César Fernández Ardavín, un veterano cineasta del gran cine español de los 50, el Oso de Oro en la Berlinale con una canónica, y nada nueva, versión de El lazarillo de Tormes. Con ello parecía que el déficit del cine patrio, su alergia diría yo, para explorar el extraordinario venero de la literatura —causa rubor las escasas adaptaciones de obras de nuestro Siglo de Oro, y de nuestra Historia, pongamos que no se ha rodado nada de Hernán Cortés o Pizarro, y se ignoran los Episodios nacionales de Galdós— podría, ante el triunfo de la película de Ardavín, revivir un tanto, pero… fuese y no hubo nada.

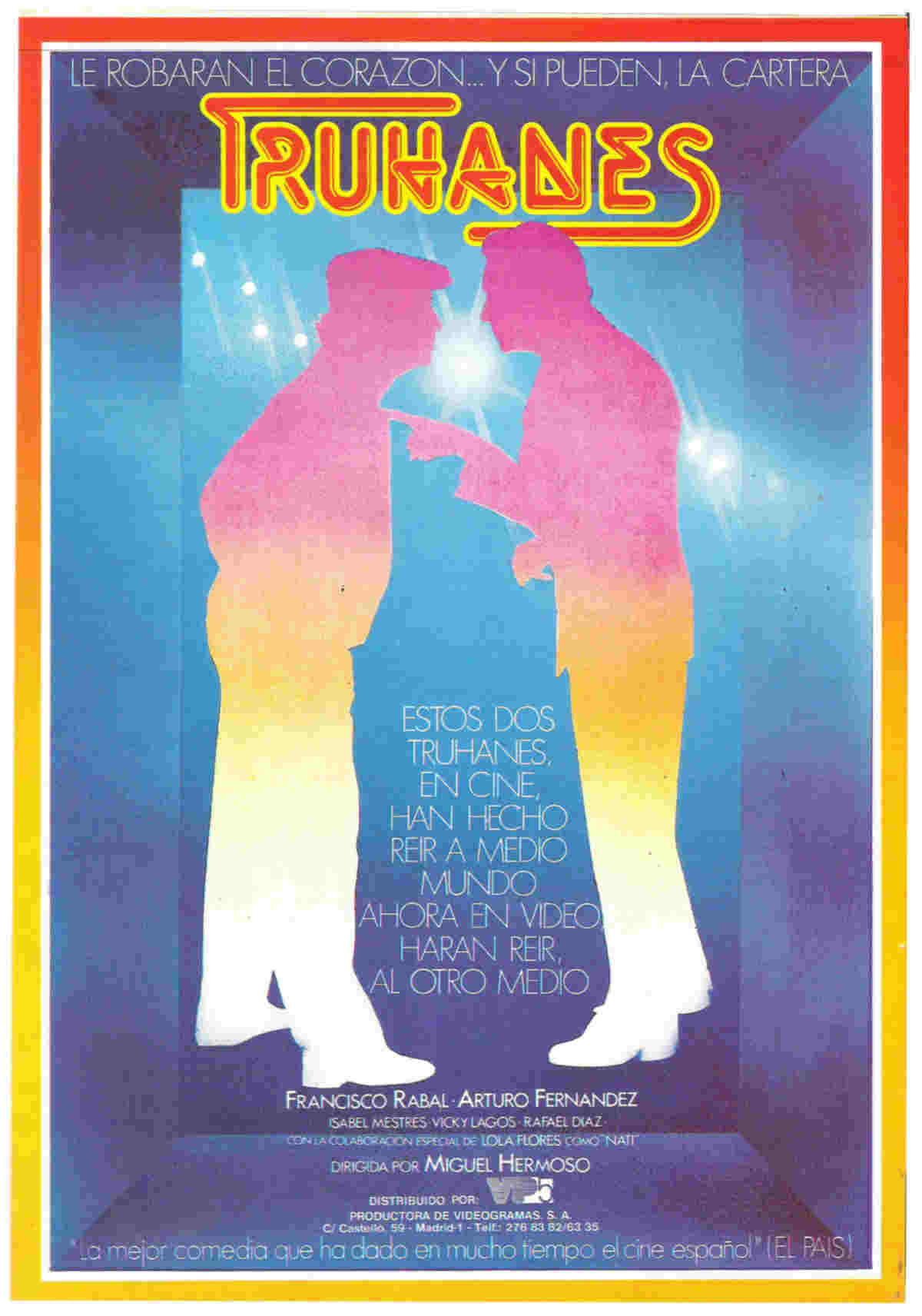

Truhanes aparece dominada por el genio de dos actores eminentes; sin actores no hay comedias, y Paco Rabal y Arturo Fernández lo eran, lo son, sin paliativos. Rabal siempre ha sido alabado y con justicia por sus personajes dramáticos, y con citar Los santos inocentes ya es bastante. Pero pocas veces se usó su vis cómica, una vis cómica muy natural, muy de gente popular, capaz de combinar una sonrisa, una actitud maliciosa, un peligroso sentido del humor, con una personalidad propia arrolladora con esa voz suya de noches de cigarros, vino y farras. Jaime de Armiñán lo vio muy claro cuando le entregó ese regalo que para un actor, y para Rabal, fue Juncal, una gran serie televisiva muy heredera de Truhanes. Como de Los tramposos lo sería Los ladrones van a La Oficina, otra estupenda serie televisiva, tras cuyos guiones fungía, como en la película de Lazaga, el talento de Miguel Martín, gran discípulo del genio de Jardiel Poncela, cuyo referente de Los ladrones somos gente honrada late en todas esas producciones.

Por su parte Arturo Fernández es carne y sangre de alta comedia, el heredero natural de Alberto Closas, el maestro de la comedia sofisticada, de esas que escribían Wilde, Achard, Coward, Neville, López Rubio, Mihura, Jardiel, Marivaux, De Filippo, Mölnar, Lubitsch, Preston Sturges, Billy Wilder y tantos otros. Arturo dominaba la idea de un galán un poco golfo, un tipo con mundo que procuraba no ser tan sentimental como algunos de sus sentimientos más íntimos. El cine español no le hizo nunca justicia a Arturo Fernández, con excepciones como su personaje de El Crack dos, pura y simplemente porque el cine patrio siempre ha estado a otras cosas más serias, más sociales y políticas, de esas que cosechan estrellas críticas, premios y subvenciones y de las que casi nunca se acuerda nadie, si es que se llegan a estrenar.

Uno y otro son muy buenos porque alían a su destreza todo terreno de actores que conocen al dedillo su oficio, el de poseer una personalidad tan suya que logran infundirla, transmutarla a sus personajes, ese milagro que se obra en actores y actrices como Sordi, Magnani, las dos Hepburn, Gable, John Wayne, Stewart y Fonda, Matthau y Lemmon, Errol Flynn, Spencer Tracy, Mastroianni, Jean Gabin, Cary Grant, Dietrich..

En Truhanes, Rabal es Ginés Giménez, un tipo del bronce, directamente extraído del material cervantino de Rinconete y Cortadillo. Un tipo que ansía la libertad que pierde muy a menudo porque su actitud ante las convenciones sociales de la ley no le convienen especialmente. Ginés se encuentra en chirona como en su propia casa, de manera que cuando ingresa en la trena el bueno de Gonzalo Mirallles, encarnado en la desenvoltura algo inquieta de Arturo Fernández, comprende que ese pichón, un señorito al que sus circunstancias de vida le igualan ante la ley con todos ellos, va a durar muy poco con sus maneras de gente bien. Ginés se alía, por amistad, por cierta admiración, porque comprende que en Gonzalo late también el hierro de la rebeldía, el inconformismo ante una sociedad hipócrita que usa los recovecos y la formalidad de la ley para saldar las cuentas de su maldad estructural. Claro que esa amistad, tratándose de Ginés, un capitalista de la vida carcelaria, tiene que rendir intereses, y cuando ambos salen del trullo, comienzan una aventura en la que no se sabe bien cuál de esos dos cobra del barato de esa amistad y cuál sigue un plan, improvisado o no, pero que o acaba en desastre o, amén de divertirse, pone la vida de ambos patas arriba. Vamos, que el propósito de esos dos perdularios tan diferentes y por eso tan parecidos, es, sin ambages, liarla parda. Y créanme que para diversión de todos lo consiguen con creces.

Conviene que, si van a ver la película, sepan de antemano que por sus fotogramas circula, muy libremente, gente muy especial, sobre todo mujeres como Nati, una Lola Flores imperial, y que uno lamenta que el cine español la encasillara sin más en el lucrativo folklore, y tres retratos femeninos muy singulares que nos ofrecen Isabel Mestres, Marta, la gran Vicky Lagos como Amparo, y Elena Arnao como Maripí. Luego hay otros tipos que parecen extraídos del mejor lumpen cinematográfico, sea británico, de la banda de El quinteto de la muerte, sea, sobre todo, italiano, por ejemplo de Rufufú, como el Lupas (Rafael Díez) o el Gordo (Alberto Fernández), por no hablar de ese impagable actor de carácter que era Antonio Gamero.

Miguel Hermoso, una muesca más en el debe del cine patrio, conduce con maestría el ritmo impecable de estos 90 minutos de diversión, que cuando se acaban hacen que pidamos más, que nos quedemos con la sonrisa en el corazón tras compartir las peripecias cervantinas y pícaras de Ginés, Gonzalo y demás compañeros, damas y militares sin graduación. Las escribieron hombres ilustres de un cine que pudo ser y no fue, sino muy esporádicamente, como Mario Camus, Miguel Marinero, Luis Ariño y el propio Miguel Hermoso.

(La película tuvo tanto éxito que se transformó en una serie de televisión, pero esa es ya otra historia).

***

Truhanes (1983). Dirigida por Miguel Hermoso. Guion de Mario Camus, Miguel Marinero, Luis Ariño y Miguel Hermoso. Fotografía de Fernando Arribas. Música de José Nieto. Montaje de Blanca Guillén. Maquillaje de Romana González. Interpretada por Francisco Rabal, Arturo Fernández, Lola Flores, Isabel Mestres, Vicky Lagos, Rafael Díez, Antonio Gamero, Alberto Fernández. Duración: 90 minutos.

¡Pero qué me estás contando, Búfalo!