Podría ser una casualidad, pero el inicio de la novela de Fernando de la Cierva, con la llegada del principal personaje de esta bien contada historia al puerto de Nueva York un brumoso y frío amanecer de finales de 1931 en el buque Aquitania, me recuerda el arranque de la América de Franz Kafka. Me refiero a ese capítulo titulado “El fogonero” en el que se nos anuncia que Karl Rossman, el muchacho de dieciséis años a quien sus padres envían a América porque lo había seducido una sirvienta con la luego tuvo un hijo, también arriba al puerto neoyorquino a bordo de un vapor que va aminorando la marcha en tanto que el joven contempla, absorto, la majestuosa estatua de la Libertad, que porta una espada (sic) en la mano.

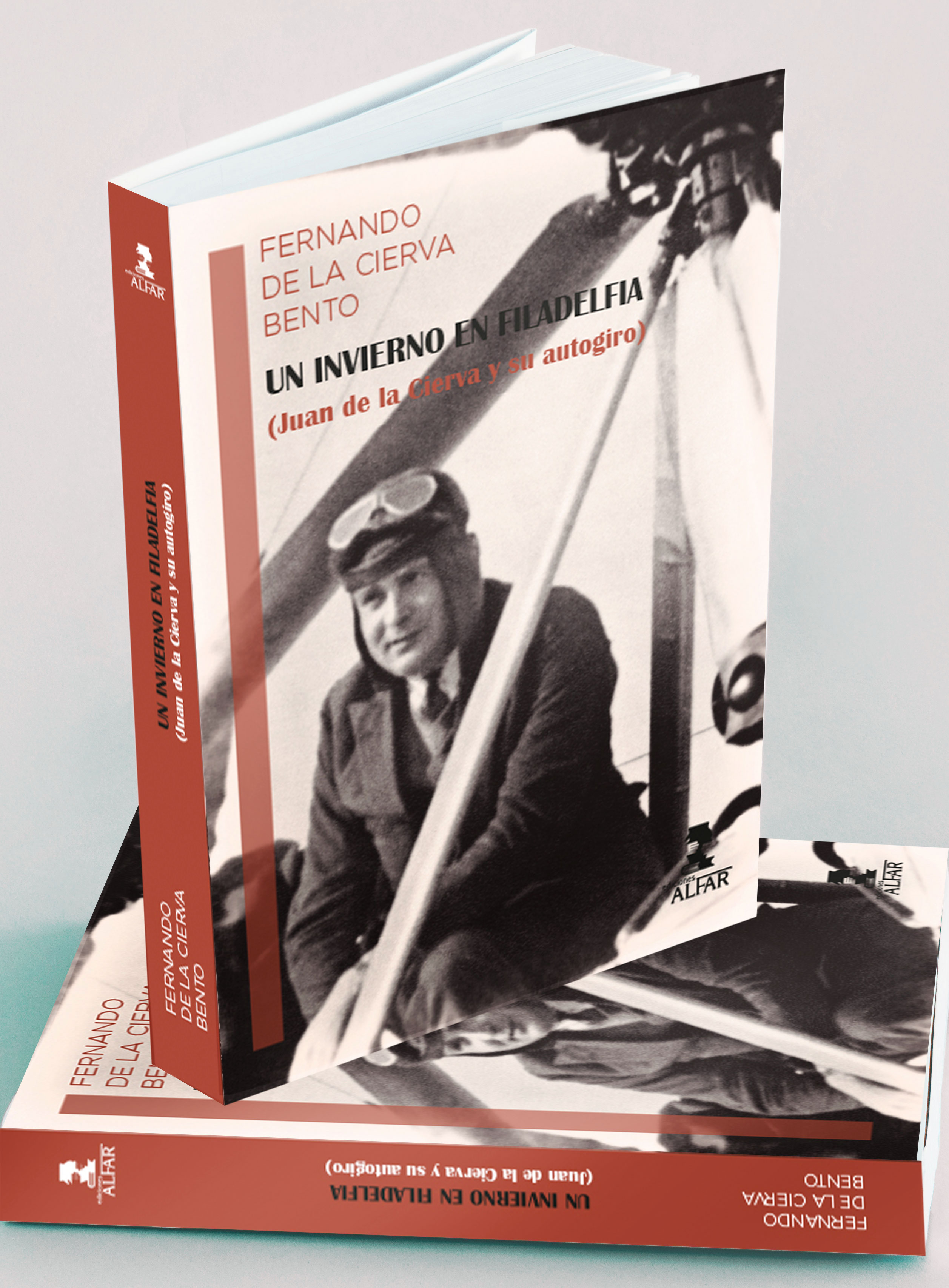

Al abrir el libro, esta biografía novelada en donde la realidad deja muy poco espacio a la imaginación y a la hipótesis, nos encontramos con una foto del personaje, don Juan de la Cierva. Posa, firme, con un cierto aire de militar que presenta sus respetos a un superior, delante de su invento. Bien trajeado —la elegancia nunca ha estado reñida ni con el trabajo ni con la creatividad—, camisa blanca y corbata oscura, un pañuelo que asoma del bolsillo superior de la chaqueta, frente ancha, pelo oscuro y calva incipiente —que ha heredado su nieto, el autor de esta obra—, bien proporcionado de cuerpo y de una enorme estatura, que no era propia de los españoles de su tiempo.

En el prólogo, el autor de estas páginas confiesa que llevaba muchos años queriendo escribir esta curiosa y sugerente historia de “un abuelo al que no llegué a conocer (…), pero del que he oído hablar a lo largo de toda mi vida”. Una manera, pues, de cumplir un viejo sueño, de arrojar mayor luz sobre este personaje al que la Ley de Memoria Histórica ha puesto, injustamente, en el disparadero, condenándolo al olvido, conduciéndolo al cuarto oscuro a la espera de su oportunidad.

Juan de la Cierva había nacido en 1895, unos pocos años antes de que España perdiera sus últimas colonias de ultramar y se fuera a pique su prestigio y, por ende, su orgullo de nación, a la que muy pocas podían hacerle frente. Nació en Murcia, una pequeña ciudad de provincias con muy pocos habitantes y unas infraestructuras que bien pudo haber descrito el mismísimo Mariano José de Larra medio siglo antes. Sin embargo, a nadie les pasaban inadvertidas su luz y su Huerta. Esa misma luz que encandiló a Jorge Guillén, por aquel tiempo profesor de la recién creada Universidad de Murcia, y que reflejó en algunos de sus más celebrados poemas. De la Cierva era melómano, y quienes le conocieron destacaron de él su modestia —nunca quiso que lo reconocieran como inventor, sino como ingeniero— y, sobre todo, su gran sentido del humor. En la prensa estadounidense, que le dedicó un amplio espacio a su trabajo, se le definía, a sus treinta y seis años, como un hombre tímido y sentimental, con un suave acento español, al que le gustaba bailar, odiaba los trenes y escribía, en sus ratos de ocio, poemas.

La novela, en la que se aprecia una estructura interna cercana al diálogo socrático, está planteada con gran sutilidad e inteligencia, dejando que fluyan libremente las palabras del protagonista, quien es preguntado, para unas futuras memorias, por un periodista norteamericano, consciente de que se halla ante un personaje de envergadura, un tipo que, por mil razones, estaba abocado a pasar a la historia, en un lugar entre los más grandes de su especialidad. Estaríamos, por lo tanto, en una especie de cuento con marco, al viejo estilo de las viejas historias del infante don Juan Manuel y su Libro de Patronio.

En esas conversaciones al amor de la lumbre, mientras afuera hace frío, cae la nieve lentamente y el fuego crepita en el hogar, el ingeniero confiesa a su interlocutor que fueron las semillas de los sicomoros, con su forma autorrotativa a la hora de caer al suelo, lo que le hizo imaginar el autogiro. Y en Murcia, como en otros lugares cálidos, abunda esta clase de árboles. La obra queda abierta a innumerables anécdotas. Es obvio que el autor de la misma cuenta con una larga tradición familiar en la que se han ido acumulando, de generación en generación, ciertos hechos que contribuyen a que nuestro personaje goce de mayor aprecio y de un punto de misterio conforme pasa el tiempo. Se sabe, por ejemplo, que el presidente del gobierno Antonio Maura, que era vecino de Juan de la Cierva en Madrid y amigo de su padre, tuvo que sufrir los avioncitos de papel que diseñaba el propio niño, buscando cada vez un vuelo más largo y regular. Con el tiempo llegó a conseguir que algunos terminaran aterrizando en el jardín de la casa de tan insigne político, quien, en el propio Congreso, había comentado con otros diputados que “parecía mentira que una persona tan inteligente como el político don Juan de la Cierva Peñafiel hubiese tenido un hijo tan tonto”.

Este visionario y don Quijote del Aire —así lo llamó un periódico de la época— nunca quiso renunciar a sus orígenes, a su nación ni a su gente, a pesar de las muchas ofertas y los cantos de sirena que le tocó escuchar fuera de España, y siempre puso a disposición de nuestro ejército lo que él iba adelantando con sus inventos. En la última parte de la obra, con enorme valentía, sin ahorrarse detalles, se abordan los dos pasajes más tristes y escabrosos de la vida de don Juan. De un lado, su relación con la Guerra Civil española, que le ha valido tantos disgustos y algún que otro desprecio, y, sobre todo, el hecho de morir en un accidente aéreo, a bordo de un avión, como si su vida tuviera que disiparse entre el cielo y la tierra. Fernando de la Cierva da por sentado que su abuelo Juan desconocía el propósito de Franco cuando hizo la gestión para proporcionarle el Dragon Rapide. Y la mejor prueba de ello, la más convincente y definitiva, es que durante toda esta operación no hizo ni siquiera amago de sacar a su familia de España.

Su último vuelo en un avión comercial, que le llevaría a la tumba, fue en un aeroplano de la KLM con trece pasajeros y cuatro tripulantes. Nada más elevarse, envuelto en la niebla, el DC-2 rozó los tejados de algunas casas de Purley, junto al aeropuerto, y terminó estrellándose en medio de un terrible estruendo. “Por un capricho del destino —concluye, no sin cierta emoción, el autor de estas páginas—, Juan de la Cierva, que inventó el autogiro para superar los problemas de seguridad en el vuelo de los aeroplanos, fallecía en uno de esos entonces peligrosos aparatos”.

—————————

Autor: Fernando de la Cierva Bento. Título: Un invierno en Filadelfia (Juan de la Cierva y su autogiro). Editorial: Alfar. Venta: Todostuslibros y Amazon

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: