El escritor francés Xavier Le Clerc tropezó un día con un reportaje que Albert Camus publicó en 1939: “La miseria en Cabilia”. Aquella lectura le remitió al pasado de su padre, un hombre analfabeto que emigró de Argelia en 1962 para trabajar en Francia y que, a medida que pasaban los años, se fue volviendo más ausente y taciturno. Una auténtica denuncia de la injusticia, la pobreza y el desarraigo en la historia reciente del país galo.

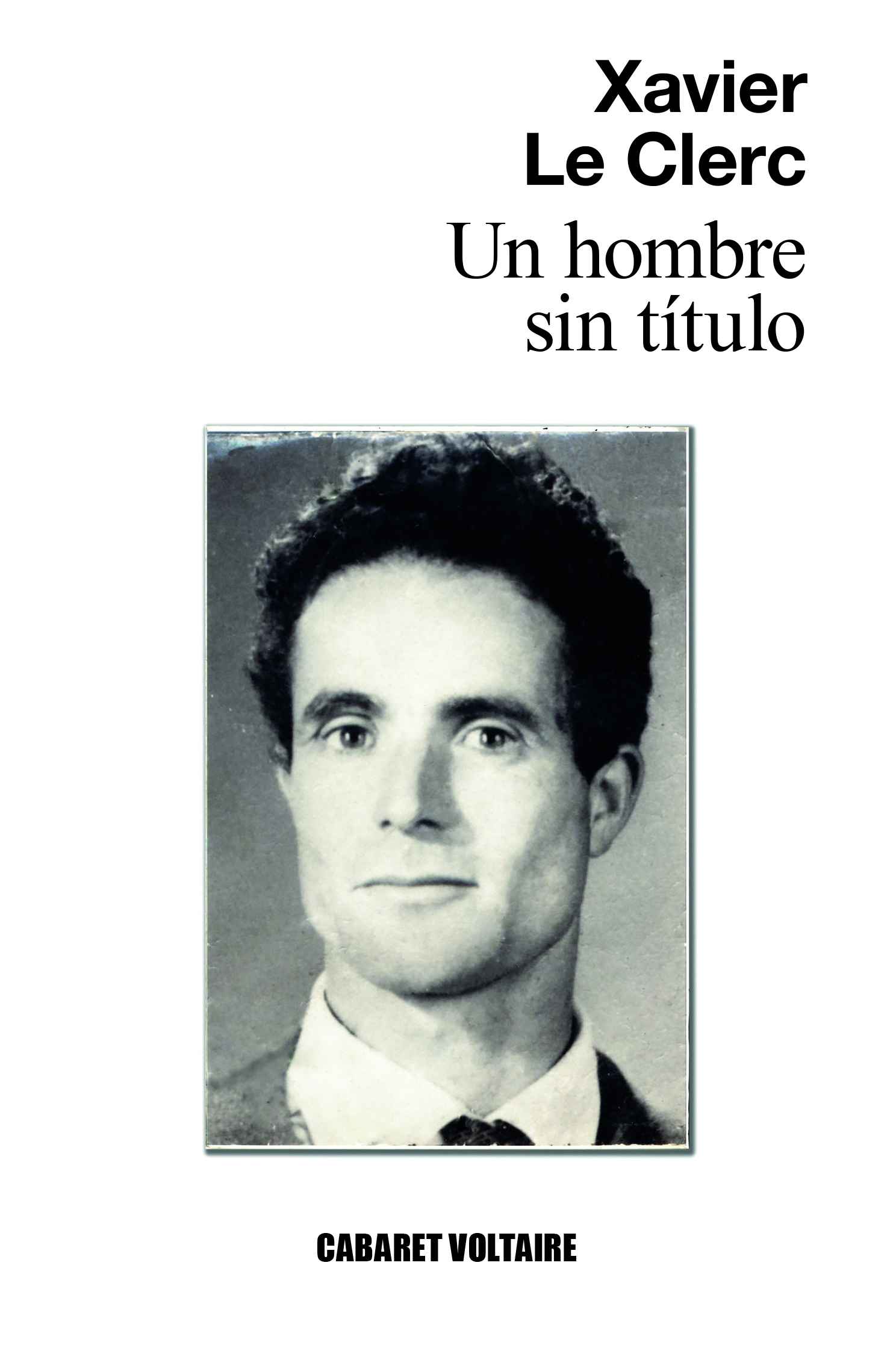

En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Un hombre sin título (Cabaret Voltaire), de Xavier Le Clerc.

***

En la aldea cabileña del pequeño Mohand-Said, el hambre estaba estrechamente relacionada con las piedras: las piedras apretadas contra los estómagos vacíos de su familia, las piedras de los senderos que había que recorrer para buscar raíces y, finalmente, las piedras que cubrían los cuerpos raquíticos y exánimes apenas enterrados porque ninguno de los parientes famélicos había tenido fuerzas para cavar.

Albert Camus exploró Cabilia en mayo de 1939. La miseria diezmaba todos los pueblos de montaña. El periodista de veinticinco años, que vivía en Argelia, hizo el viaje en autocar. Durante diez días, visitó poblaciones agonizantes para escribir una serie de artículos que se publicarían en junio en Alger républicain. Albert Camus fue testigo del hambre «de los niños andrajosos que se disputaban con los perros cabileños los desechos de un cubo de basura».

Albert Camus jamás olvidó el sufrimiento de los pequeños consumidos por el hambre. Entre ellos quizá estuviera ese crío de dos o tres años de edad, también él vestido con harapos, que no medía más que los perros salvajes y raquíticos que merodeaban alrededor de las casas. Ese chaval, que nunca irá a la escuela y que toda su vida tendrá miedo de los perros, se llamaba Mohand-Said Ait-Taleb. Y si me dispongo a contaros su historia, no es porque se trate de mi padre.

Para comprenderlo, debo mantener una mirada serena, un corazón sereno, y ahogar en mí todo sentimentalismo; debo contar, en fin, de dónde proviene la sangre que corre por mis venas. De sus nueve hijos, quizá no sea yo el más indicado para narraros su vida. Estamos en 2020, tengo cuarenta años y, sin duda, me resultará muy duro compartir, capítulo a capítulo, las diferentes etapas de su dura existencia. A través de su historia, sin embargo, se escribe la de otros muchos trabajadores que reconstruyeron la Francia de posguerra.

1

«Jamás olvidaré el recibimiento que me dispensaron trece niños cabileños, que nos pidieron algo de comer tendiendo sus manos descarnadas entre los pliegues de sus harapos.» Los artículos de Albert Camus me conmueven profundamente cada vez que los leo. Él, que había renunciado a describir «los desfiladeros repletos de flores» para concentrarse en la agonía de los cabileños. Y en ese retablo que conforman los once artículos de 1939 y que yo descubro como las viejas cartas de un amigo, recibidas ochenta años después de ser escritas, aparece la primera infancia de mi padre, nacido en 1937: «A lo largo del alcantarillado a cielo abierto se propaga un enjambre de niños cubiertos de harapos y con unos ojos bellísimos».

Mohand-Said creció en una casa sin agua corriente ni electricidad, en un pueblo del departamento de Constantina [1], entre Bugía y Tizi Uzu. Él y Cherifa, su hermana pequeña, vivieron como lo hacían nueve de cada diez niños, que no iban a la escuela. Ellos también tuvieron que rebuscar entre los detritos de las aguas residuales. El código forestal prohibía a los habitantes de las montañas incluso recoger piñones, que se utilizaban para preparar rudimentarias tortas, o hacer acopio de leña para calentarse: «Por lo que no es extraño que vean cómo les requisan su único tesoro: el asno costroso y raquítico que sirve para transportar los haces de leña».

La familia de Mohand-Said no era ninguna excepción y se veía obligada a seguir la dieta «de hierbas y raíces». Cuando Albert Camus menciona la muerte de cinco niños intoxicados por raíces «venenosas», o el funesto destino de cuatro mujeres que caminan en invierno más de cincuenta kilómetros con la esperanza de conseguir un poco de cebada, no es para mí una mera retahíla de sucesos luctuosos, sino un álbum de fantasmas, de tantos tíos envenenados y tías desconocidas «que murieron en la nieve».

Albert Camus, que denuncia las injusticias con datos en la mano, describe también la explotación y los «salarios insultantes», precisando además que la mitad de la población está en el paro: «El mercado laboral en Cabilia es un sistema esclavista. No veo con qué otro nombre llamar a un sistema en el que el obrero trabaja entre diez y doce horas por un salario medio de entre seis y diez francos».

Mi abuelo, que se llamaba Abdelá, debía caminar durante horas para ir a desbrozar las tierras de los colonos. Y, sin la menor duda, la descripción de Albert Camus puede aplicarse a su día a día: «Algunos hacen más de diez kilómetros de ida y vuelta. Llegan a su casa a las diez de la noche y vuelven a salir a las tres de la mañana, tras unas pocas horas de sueño pesado. Habrá quien me pregunte por qué vuelven a casa. Y yo simplemente le diría que, por inconcebible que parezca, aspiran a unos momentos de tranquilidad en un hogar que constituye a la vez su única alegría y el objeto de todos sus desvelos».

Todo giraba en torno al grano: salvado, trigo o, a falta de nada mejor, bellotas reducidas a harina. Las tortas de pan seco con sabor a cebada, a largas marchas y a sudor presentaban las marcas de ese hogar excavado en el suelo que en cabilio recibe el nombre de canoun, y donde el estiércol que se utilizaba para sustituir la leña producía un humo espeso. En aquella habitación única, pestilente, un carnero dormía sobre un lecho de paja en el nicho del banco de arcilla pulida de la pared. Mujeres delgadas de silueta puntiaguda formaban un círculo alrededor del canoun, donde se cocía el pan duro, llamado aghrum akuran. El pequeño Mohand-Said creció con ese pan, del que bastaba un pedazo empapado en aceite oliva para reavivar el fuego de sus ojos verdes.

Por la noche, siempre dormía cerca del carnero, que lo calentaba. A veces, descansaba en el propio suelo, sobre una estera. Cherifa, que tendría quizá un año menos que él, dormía en un rincón de la pieza. Los dos críos eran los únicos supervivientes de una fratría diezmada por la escasez y las enfermedades. El hollín que ennegrecía los muros parecía el khol que chorreaba por el rostro bañado en lágrimas de Keltum, preocupada porque su marido no había vuelto aún del trabajo. Imagino a Mohand- Said ansioso, un niño flaco desvelado, como su hermana, por los sollozos a duras penas sofocados de su madre, a la débil luz de una lámpara de aceite, que no sabría hasta la noche siguiente qué había sido de su padre: Abdelá se había desmayado de puro cansancio a mitad de camino del pueblo, se había despertado al alba aterrado y había tenido que correr porque llegaba tarde al trabajo. El capataz le dedujo del salario no la hora perdida, sino la jornada entera.

Este pasaje de Albert Camus me trae, sin duda, ecos de los recuerdos de mi padre: «En las obras vecinas puede verse a trabajadores tambaleantes e incapaces de levantar su pico. Pero es porque no han comido nada. Y se nos sitúa ante una lógica abyecta que sostiene que un hombre que está demasiado débil para trabajar porque apenas tiene para comer debe cobrar aún menos precisamente porque está demasiado débil para trabajar».

2

Mohand-Said nunca conoció a su abuelo Said, caído por Francia el 26 de octubre de 1917 en las trincheras de Verdún. La lluvia de obuses había devastado el pueblo mártir de Bezonvaux, que quedó reducido a una extensión de cráteres y ruinas. Veinte años separaban la muerte de uno y el nacimiento del otro. Mohand-Said vino al mundo en las mismas montañas que su abuelo. Un siglo de explotación colonial había triturado la vida de los indígenas como si se tratara de mineral o carbón, y Cabilia ya no era más que un crisol del hambre, donde las injusticias se confabulaban para fundir a los hombres a mil quinientos grados centígrados. Generaciones enteras habían fluido por los canales imperiales o industriales para hacer cañones o como mano de obra.

Al alba, el horizonte se volvía rojo. En la penumbra de las casas, las mujeres despavoridas se apretaban las unas contra las otras. Cráneos con cabellos largos por aquí; fémures debajo de ropas hechas jirones por allá: las mujeres permanecían tan quietas y comprimidas que aquello parecía un osario. Las familias solo comían un día de cada tres; a veces, uno de cada cuatro. Entre los niños raquíticos que vagabundeaban por aquel dédalo, el pequeño Mohand-Said, que había aprendido a caminar entre el hedor de los desechos, ignoraba, él también, que la miseria había vertido sus vidas en el molde de los condenados.

El joven Albert Camus, que lo único que conservaba de su padre eran fragmentos de obús y la foto de un zuavo, consideraba a los lugareños compañeros de armas abandonados. Al fin y al cabo, la palabra «zuavo» viene de zwawa, que no solamente designa a la tribu epónima, sino a todos los cabileños: «Muchos de aquellos que hoy se mueren de hambre en Cabilia también combatieron en la guerra. Y me pregunto con qué cara les mostrarán a sus hijos famélicos esos pedazos de metal, prueba de su fidelidad».

Crecer en el seno de una familia tan pobre como la de Mohand-Said significaba también sobrevivir a las deudas y la usura (que llegaba al «110%», precisa el artículo de Camus), caer aún más en las garras del hambre y la presión asfixiante de los acreedores, con el peligro de desmoronarse: «En la comuna de Akbou, un desdichado campesino cabileño vive hoy de la mendicidad. Pidió un préstamo de tres mil francos y, en tres años, su deuda alcanzaba ya los diez mil francos, así que se vio obligado a vender todos sus bienes». El impago de impuestos se retenía del salario, por lo que podía ocurrir que algunos indígenas que llevaban trabajando varios meses seguidos sin cobrar nada acabaran por volverse locos, abocando a su mujer y sus hijos a la mendicidad, algo que, en una cultura como la cabileña, en la que el prestigio era tan importante, equivalía a morir.

El pequeño Mohand-Said acompañaba a su madre a buscar agua, un trayecto que les ocupaba buena parte de la jornada, según me contó. Pero ¿cómo fiarse de la noción del tiempo de un crío o de la memoria de un hombre? Y, sin embargo, su relato coincide con la descripción que hace Camus de la «tierra de la sed» y de los kilómetros que había que recorrer para poder beber. Esas larguísimas distancias que había que andar para ir a trabajar o conseguir agua o grano, esas caminatas incesantes para sobrevivir quizá condicionaron a mi padre desde la infancia, obligándolo a tomar un día el camino de la emigración.

Un año después de la visita de Albert Camus, Mohand-Said, que tenía por entonces tres años, no había conocido de su tío Mussa más que sus brazos reconfortantes. Mussa, «Moisés», nació el 3 de julio 23 de 1903 y tenía un nombre premonitorio para un libertador. Formaba parte del 15.º Regimiento de Tiradores, de guarnición en Poitiers en 1939. Mussa tenía treinta y seis años y una familia que alimentar.

A partir de abril de 1940, la 3.ª División de Infantería Norteafricana [2], destacada en el subsector de Mouzon, defendía la línea Maginot. El 10 de mayo, las tropas del Tercer Reich que invadieron los Países Bajos, Luxemburgo y Bélgica pretendían llegar al río Mosa, y cruzarlo, en cinco días. Empujando carretas y bicicletas sobrecargadas, mujeres, viejos y niños neerlandeses, belgas y luxemburgueses huían de los bombardeos de la Luftwaffe. Poco después les llegaría el turno a millones de habitantes de los pueblos franceses, que también deberían tomar la ruta del exilio.

El 12 de mayo de 1940, mil trescientos tanques y más de cuarenta mil vehículos alemanes atravesaron las Ardenas belgas, un convoy de cientos de kilómetros. Vista desde el cielo, la «guerra relámpago» parecía una lenta oruga de hierro. Un avión de reconocimiento pilotado por el teniente Chéry informó al comandante Osteing, que se negó a creerlo: «Es imposible, los macizos forestales y el río son infranqueables». El general Gamelin, sereno él también, se negó a enviar refuerzos a Sedán. El 13 de mayo, los puentes del Chiers fueron destruidos. Al día siguiente, los alemanes, equipados con pontones, cruzaron el río. La 3.ª DINA tuvo que replegarse entre Inor y Malandry durante la noche.

En los bosques, la cruenta batalla del Mosa, que había despedazado tantos cuerpos, hirió de gravedad a Mussa: «Daño muscular severo de la nalga derecha, herida profunda en el pie derecho». Su certificado militar señala «caído por Francia el 19 de mayo de 1940».

***

[1] La Argelia francesa, hasta 1955, se dividía en tres departamentos (Constantina, Orán y Argel, cuyas capitales tenían el mismo nombre), mientras que la parte sahariana, los llamados Territorios del Sur, estaba bajo administración militar. Todas las notas son del traductor.

[2] Division d’Infanterie Nord-Africaine o DINA, la División de Infantería de África del Norte, formada por nativos de las colonias francesas del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez). Estas unidades combatieron en la batalla de Francia (mayo-junio de 1940) y desaparecieron con el armisticio.

—————————————

Autor: Xavier Le Clerc. Título: Un hombre sin título. Traductor: David Martín Copé. Editorial: Cabaret Voltaire. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Foto: Francesca Mantovani (c) Editions Gallimard

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: