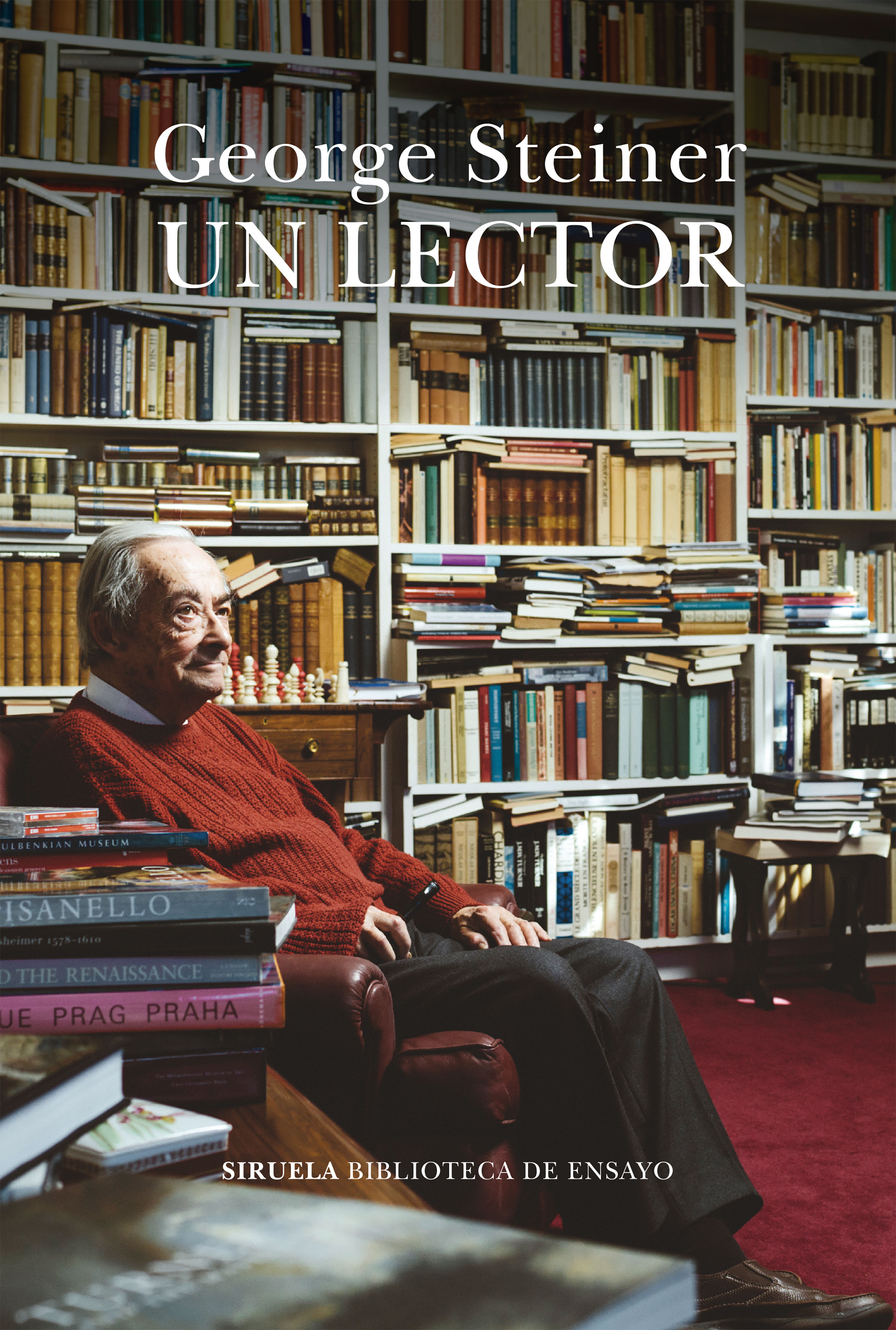

Un lector (Siruela), de George Steiner, es una amplia panorámica de sus ideas a través de una variada y apasionante selección de pasajes de sus obras seminales. Una completa y personal antología de su trayectoria como lector, escritor y pensador.

Zenda publica las palabras introductorias escritas por él mismo en 1983.

La invitación a volver sobre tu obra para hacer una selección de esta naturaleza supone un ambiguo privilegio. El componente de orgullo, de halago, por supuesto está ahí. Pero hay también una sensación de vergüenza, incluso de irritación, por lo que ahora se percibe como insuficiente, como oportunidades perdidas, en los libros y ensayos anteriores. El impulso de reescribir, de alterar y corregir a la fría luz de la madurez y la retrospección es ciertamente irresistible. Esa «mejora» y puesta al día sería, sin embargo, no solo claramente deshonesta; me temo que también podría resultar contraproducente.

Escribo «mejora» entre comillas porque no es nada seguro que la revisión a posteriori, ya pasado el tiempo, brinde siempre resultados positivos. Corregir erratas es una cosa; la enmienda, el intento de mejorar el razonamiento y el juicio son cosas muy distintas. Hay «errores» de percepción, impropiedades en la exposición, hay certezas inmaduras a las que solo se puede llegar y que solo es dado expresar cuando se es joven, cuando el pensamiento y el estilo aún están en sus albores. Hay errores que se deben cometer en la imprudencia de los comienzos. Un inicio con pies de plomo, la producción de primeros escritos que solo apuntan a objetivos precisos y se protegen de las objeciones de lo oficial o lo académico, no me parece que prometan una evolución demasiado original. Hay tempranas indiscreciones del alma, un alcance en las preguntas que planteamos y en los temas que escogemos, que en ciertos casos son un preludio esencial, aunque ulteriormente vulnerable, a hacer las cosas bien. Los puntillosos y los miniaturistas de las zonas templadas tienden a no cambiar. Es posible que nunca, como nos indica el imperativo de Nietzsche, «se conviertan en lo que son».

Escribir Tolstói o Dostoievski (1959) sin saber ruso fue bastante arriesgado; justificar (parcialmente) este riesgo citando a tan soberanos precedentes como Thomas Mann o André Gide, que también escribieron sobre los maestros rusos sin poder leerlos en su lengua original, quizá fuera aún más peligroso. Pero no me arrepiento. Aunque por entonces no podía saberlo, la convicción de la que surgió aquel primer libro, esto es, que la crítica literaria y filosófica seria proviene de «una deuda de amor», que escribimos acerca de los libros o la música o el arte porque «un instinto primordial de comunión» nos impulsa a comunicar y a compartir con los demás un enriquecimiento incontenible, iba a ser la raíz de toda mi enseñanza y mi obra posteriores. Por otra parte, al releer Tolstói o Dostoievski casi treinta años después de que empezara a escribirlo encuentro la convicción explícita de que la literatura, la música y el arte más grandes poseen una doble trascendencia. A un nivel, obras de la categoría de la Orestíada, El rey Lear, Ana Karénina y Los hermanos Karamázov expresan una conciencia más o menos articulada de la presencia o la ausencia de Dios en los asuntos humanos. A otro nivel, el puro impacto de tales libros en nuestras vidas, la autoridad con que se apoderan de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, desde luego, nuestra conducta nos llevan a la cuestión de la creación (poiesis). Nos preguntamos si en la génesis del arte mayor y en los efectos que causa en nosotros no habrá alguna analogía con el nacimiento mismo de la vida. La teología nos habla de «la presencia real» en el objeto simbólico, del «misterio» en la forma. Hoy, mi obra es cada vez más un intento de aclarar estos conceptos, de descubrir en qué marco racional sería posible sostener una teoría y práctica de la interpretación (hermenéutica) y una teoría y práctica de los juicios de valor (estética) sin una cobertura o subtexto teológico. Tolstói o Dostoievski ya planteaba esta misma pregunta, y, en cierto sentido, la respondía.

El libro lleva por subtítulo «Ensayo según la vieja crítica». Esta expresión aludía a los ideales y técnicas por entonces dominantes de los Nuevos Críticos (Allen Tate y R. P. Blackmur se contaban entre mis profesores; I. A. Richards se convertiría en amigo). La separación que hacía la nueva crítica entre texto literario y contexto histórico, ideológico, social y biográfico me parecía didácticamente ingeniosa pero esencialmente falsa. Este primer libro, pues, trata del papel central que las preocupaciones metafísicas, religiosas y políticas tienen en la literatura. Llama a la observancia de las relaciones orgánicas entre un poema, una obra de teatro o una novela y las realidades sociales, temporales y lingüísticas (en el sentido de la historia del lenguaje) que constituyen su matriz. No es preciso acogerse al «personalismo» romántico para saber que todo intento de inmunizar de la vida y circunstancias de un escritor los significados de una obra literaria es un mero artificio. De ahí mi alegato por una «vieja crítica», por un entendimiento de la literatura como una «humanidad central»: entendimiento que recurre de manera simultánea a modelos filosóficos y lingüísticos de corte tradicional, en especial aquellos que se encuentran presentes en Coleridge y Roman Jakobson, y en el posicionamiento marxista-existencialista de Lukács y de Sartre.

Los aspectos polémicos de Tolstói o Dostoievski fueron debatidos por aquel entonces en el seno de un clima de mayor consenso humanístico. Aún regían criterios de inteligibilidad. Ese ya no es el caso. El relativo «aislacionismo» metodológico de los Nuevos Críticos se ha visto sucedido por fenómenos tales como el «posestructuralismo» y la «deconstrucción». La noción de auctoritas, de una intencionalidad privilegiada o legítima del poeta respecto a los significados de su poema, el postulado de que dichos significados están definitivamente fijados en el texto —por más que esa fijeza sea considerada como un ideal que nunca se alcanza del todo, siempre susceptible a los cuestionamientos y las revisiones de una evolutiva comunidad de lectores hermanados por lo que F. R. Leavis llamaba «la búsqueda común»— hoy están siendo suprimidos. Con la abolición deconstructiva del sujeto y de la referencia externa, el «significado» se presenta, por así decir, como una debilidad momentánea en ese juego de máscaras e indicadores semánticos que miran su propio reflejo. El mismo texto es, de hecho, un «pretexto», una ocasión contingente para la descomposición.

Mi discrepancia con estas acrobacias bizantinas por motivos tanto morales como filosóficos y lingüísticos, mi convencimiento de que la actual subversión de las verdaderas relaciones entre poema y comentario (asuntos que no participan de la misma gravedad específica), entre literatura y crítica literaria, concluirán sin remedio en una infructuosa oscuridad, se ofrecen, someramente al menos, en «“Crítico”/“Lector”», un ensayo de 1979 incluido en esta antología. El fundamento de esta discrepancia y cierta anticipación de lo que nos aguarda cuando el estudio y la lectura de la literatura se desgajan de la historia, de la historia del lenguaje y de la ética del sentido común ya se encuentran en Tolstói o Dostoievski. Es posible que este haya sido el más oportuno de mis libros.

Como Tolstói o Dostoievski,a La muerte de la tragedia (1961) no le han faltado traducciones. Utilizado en escuelas y universidades, ha sido un libro muy influyente. Al revisarlo, advierto un defecto mayúsculo. Todo su razonamiento se centra en «una visión trágica del hombre y el mundo» en sentido estricto. Plantea una visión, sostenida conceptual o metafóricamente, de un mundo por el que el hombre transita como un atormentado e indeseado huésped. Está sometido tanto a la gratuita malignidad de fuerzas elementales, de un «Dios» o «dioses oscuros», como a las constantes represalias del mal y el infortunio en un reino precariamente repartido (el modelo maniqueo). Se trata de la misma cosmovisión examinada y representada en obras como Edipo rey y Antígona de Sófocles, las Bacantes de Eurípides, la Fedra de Racine y el Woyzeck de Büchner. Solo aquellos dramas que llegan hasta el corazón de la noche para quedarse, que se abstienen de proporcionar una promesa de esperanza o de compensación —como en el «cielo compensador» del Fausto de Goethe—, son, en la rigurosa definición del término, «tragedias».

Resulta difícil hasta extremos casi insoportables examinar con detenimiento y sostener estéticamente una visión de la condición humana bajo estos términos, lo cual es el motivo de que no haya tantas tragedias absolutas en la literatura mundial. Para ser más concretos: la noción de una tragedia absoluta, tal y como la encontramos en la Grecia clásica y en la Francia del siglo XVII, es del todo ajena al sesgo pluralista y fundamentalmente tragicómico de Shakespeare (cuando la hallamos en el drama de la época jacobina adopta la clave menor del horror). En el núcleo mismo de la empresa shakespeariana está la constatación irónica, indulgente, de que en el momento en que Agamenón cae bajo el hacha homicida se está celebrando una boda ahí al lado, de hecho, en las habitaciones de los criados del palacio de Atreo. Con la única excepción, a mi parecer, de Timón de Atenas, el maduro Shakespeare se niega a comprimir el universo en un «agujero negro». Pero es precisamente esta compactación, esta suspensión de toda relatividad y esperanza, lo que define las supremas expresiones formales de la nada y la desesperación humanas como pura tragedia. En El rey Lear, Shakespeare pone ante nosotros la tortura de Gloucester y la arbitraria y mezquina muerte de Cordelia; pero la contracorriente de la reconquista humana, el atisbo de un amanecer, aparece ya en el instante en que el criado se vuelve contra Cornwall.

Esta distinción se halla implícita en La muerte de la tragedia. Pero no está lo bastante elaborada ni se muestra con suficiente claridad. Sería preciso interpretar la Orestíada en particular como ese movimiento del alma a través de la noche y en pos de la mañana cuya naturaleza es justamente la que mi libro ya definía como «melodrama».

También se insistía en que un estudio de esta clase, en 1961, hubiera debido incluir el así llamado «teatro del absurdo»; que no debería haber concluido con Brecht y Claudel, sino con una apropiada valoración de dramaturgos como Ionesco, Beckett o Pinter. En este particular conservo mi escepticismo. Si ha habido algún avance reciente en dirección a la auténtica tragedia, este se encarna, muy probablemente, en las parábolas dramáticas de Edward Bond. Tampoco es casualidad que Bond haya escogido a Shakespeare como su objetivo y tema. El indudable genio de Beckett, los talentos de Pinter siguen pareciéndome esencialmente formales. En sus obras encontramos un epílogo interiorizado para una visión trágica menoscabada. La brillantez y el dolor se encuentran en el lenguaje.

Esta recopilación incluye la coda en clave de ficción a La muerte de la tragedia. Esas pocas páginas (a partir de las cuales Barry Collins construyó un monólogo dramático que se estrenó en Londres en 1976) abordan frontalmente el tema de la inhumanidad política de nuestro tiempo. Al hablar del drama moderno, me preguntaba si había alguna forma de arte que pudiera reflejar desde la responsabilidad el terror político del siglo, que pudiera darle una respuesta, en la más plena connotación del término. El trasfondo de esta cuestión es, por supuesto, el de mi propia vida. Ya antes de comenzar a escribir, por no hablar de enseñar o publicar, me parecía que el problema de las relaciones entre cultura y política, entre la capacidad literaria humana y la política de la tortura y el asesinato en masa, era de tal envergadura que llegaba a cuestionar cada uno de los aspectos de la vida intelectual. Educado en el marco clásico de «las humanidades», tan absorto como me sentía en la vida del debate cultural y de las artes, de la filosofía y la poética, me enfrenté a una paradoja brutal, abrumadora. El edificio de la guerra total y de los campos de la muerte, de la tortura totalitaria y «la gran mentira», tenía sus cimientos, tenía sus triunfos contemporáneos, en el corazón mismo de la cultura occidental. Las esferas de Auschwitz-Birkenau y las de un recital de Beethoven, las de la cámara de torturas y la gran biblioteca eran contiguas en el espacio y el tiempo. La gente podía regresar a casa tras un día de carnicería y falsedad para llorar con Rilke o interpretar a Schubert. La promesa de Jefferson, de Arnold, de que la difusión de la educación y el cultivo de las artes y las ciencias humanizaría al hombre, traería consigo una política civilizada, había resultado ilusoria. ¿Cómo era posible?

Podría ser que las dos categorías de la experiencia, la de la actividad cultural y de conocimiento por un lado, y la del poder y la política por otro, nunca hayan ido de la mano. Podría ser un error asumir la existencia de una genuina interacción entre ambas, ya sea en la psique individual o en la comunidad en su conjunto. Esta posibilidad, que implica una drástica refutación de buena parte del helenismo, de la doctrina renacentista acerca del potencial del hombre para lograr la excelencia, de la Ilustración y del meliorismo del siglo XIX, ya era bastante grave. Pero yo intuía algo peor. Quizá existiera una verdadera relación —del tipo contrastivo pero interactivo expresado en la palabra «dialéctica»— entre determinadas energías de la «alta cultura» y la barbarie. Era posible que la alta cultura, la especulación abstracta, la obsesiva práctica y estudio de las artes, pudiera infectar a la conciencia humana con un virus de ennui, de tedio febril, que desarrollara a su vez una fascinación por el salvajismo (esta es la hipótesis expresada en 1971 en En el castillo de Barba Azul). En vez de ser una garantía contra la inhumanidad, lo cierto es que las humanidades y los ideales de la abstracción desinteresada en los que educaban las disciplinas humanísticas y científicas bien podrían volvernos más propensos a la indiferencia político-social —¿no somos cómplices de todo cuanto nos deja indiferentes?—, y convertirnos, de facto, en compañeros de viaje de la barbarie. Me preguntaba si toda mi formación académica y los valores formales e intelectuales que esta encarnaba no habrían hecho que el llanto en el poema, la desolación en la sonata me parecieran más reales, más próximos en mi imaginación, que los lamentos de la calle.

Quienes encontraban irrelevante esta cuestión para sus propósitos pedagógicos o espirituales, quienes desvinculaban la práctica y el estudio de las humanidades de los acontecimientos de la época, me parecían profundamente irresponsables. ¿Cómo podemos «enseñar literatura» (ya de por sí un concepto enormemente problemático), cómo podemos dedicar nuestros mejores talentos a la explicación y transmisión de valores filosóficos o estéticos, si no tratamos de averiguar qué efectos tendrá, si los hay, en la calidad y la supervivencia de la sociedad? ¿Cómo pueden divorciarse la erudición y la crítica de la crisis de lo humano sin quedar, a causa de ese mismo divorcio, reducidas a banalidades académicas? No se me ocurre ninguna obra seria que yo haya podido emprender, como escritor de ficción, como crítico, como estudioso y profesor, en la que este no haya sido el asunto cardinal.

En el ensayo «La formación cultural de nuestros caballeros» (1965), traté de aplicar la noción de un humanismo responsable a los estudios del inglés, y a lo que ya empezaba a percibirse mayoritariamente como una crisis de moral y de estándares en el estudio y la enseñanza de la literatura inglesa. La alarma, las untuosas evasivas que este y otros ensayos y conferencias similares provocaron entre los principales miembros de la Facultad de Inglés de la Universidad de Cambridge, son bien conocidas. Un hombre tan falto de tacto como para tomarse la literatura y la universidad tan en serio, que creía, al igual que Kafka, que los «libros que debemos tener» y tratar de leer juntos «son aquellos libros que llegan hasta nosotros como un desastre y nos producen una angustia profunda, como la muerte de alguien a quien queríamos más que a nosotros mismos», porque «un libro tiene que ser un hacha que rompa el mar helado que hay dentro de nosotros», era un hombre del que debía prescindirse.

El ensayo sobre Lukács de 1960, la reflexión sobre algunas de las vías empleadas por los pensadores y críticos «paramarxistas» (la Escuela de Fráncfort) para incorporar la historia al juicio estético, es muy anterior. En mi ensayo hay bastantes cosas con las que ya no me siento satisfecho y que deberían reconsiderarse a la luz de un cuarto de siglo de nuevos materiales. El caso de Georg Lukács, en particular, es todavía más ambiguo y, en algunos aspectos, más trágico de lo que en un principio entendí. Pero sigo creyendo que el empeño marxista de cederle al de-bate filosófico, de la literatura y de las artes, de la crítica y del estudio, un espacio fundamental y una función central en la sociedad, y los intentos marxistas por situar conciencia y forma en el seno de la historia, aportan lecciones vitales a la imaginación liberal y antimarxista. Es más, gran parte de lo que es mendaz o está de moda en nuestras privilegiadas Arcadias puede verse y sentirse con más sinceridad bajo la presión del desafío marxista.

Haber conocido a Lukács personalmente, haber estudiado sus escritos supone enfrentarse —esta vez desde el plano de la conducta individual— a la paradoja de la coexistencia, de la interpenetración, de la más alta distinción intelectual y el terrorismo moral. ¿Qué es lo que posibilita que un hombre pueda explicar a Goethe o a Balzac por la mañana y sea un abanderado del estalinismo por la tarde? En los estudios sobre Martin Heidegger (el más profundo lector de poesía y lenguaje de nuestro tiempo) y sobre Anthony Blunt, ambos publicados en 1980 y reeditados en esta selección, vuelvo sobre esa antinomia. Es algo que me obsesiona.

La cuestión de las relaciones existentes entre política y cultura, entre las humanidades y lo humano, puede ser planteada a cualquier sistema político o época histórica. Gran parte de mi obra concierne al fenómeno del nazismo y al papel que la cultura y la sociedad alemanas desempeñaron en la destrucción del judaísmo europeo. Y es así porque sucede que soy, antes que nada, «Una especie de superviviente» (1965). Procedo del mundo singularmente productivo del judaísmo centroeuropeo emancipado. El siglo XX occidental ha sido el principal heredero de este mundo: de sus ciencias, de sus escuelas de psicología, de su sociología y de su atmósfera de sensibilidad nerviosa (trasladadas ahora a Nueva York, Chicago o San Francisco). Los reflejos de conciencia, las formas de la elocuencia que generaron el marxismo mesiánico, el psicoanálisis freudiano, las filosofías del discurso de Wittgenstein, el arte de Mahler y de Kafka tocaban muy de cerca mi infancia y mi educación. En este escenario, los hábitos políglotas, las ironías y las premoniciones peregrinas, el casi inexplorado capital de orgullo, de energías familiares, invertido en el intelecto y en las artes, me han convertido en lo que soy. Sin intención de entrar en comparaciones, puedo decir que libros como Lenguaje y silencio (1967), En el castillo de Barba Azul, Extraterritorial (1975), Después de Babel (1975) o Sobre la dificultad (1978) —todos los cuales aparecen en esta recopilación— toman su sustancia y buena parte de su «voz» del legado de Ernst Bloch, de Adorno, de Walter Benjamin, y de la herencia de las investigaciones poético-filosóficas judías en torno a la palabra tal y como se manifiesta en Roman Jakobson, Karl Kraus, Fritz Mauthner y Noam Chomsky. El mapa de mi identidad, los puntos cardinales interiores siguen siendo los circunscritos por Leningrado, Odesa, Praga y Viena por un lado, y Fráncfort, Milán y París por otro.

Hasta un extremo que nubla la comprensión, todo este crisol de creación y esperanza es ahora mera ceniza. Y cada día que pasa el olvido le echa más tierra encima. Incluso allí donde perduran las casas, en Cracovia o Praga, estas parecen arrojar sombras vacías (de haber contado con más espacio, hubiera querido incluir en este volumen una de las novelas cortas de Anno Domini, 1964, que trata específicamente de esa vida de ultratumba de las sombras). Varios de los textos presentes en esta recopilación constituyen un recordatorio (un kaddish). Tal es, por encima de todo, el significado y el fin del lamento de Lieber en el corazón de la novela El traslado de A. H. a San Cristóbal, publicada en 1979. Hay un esfuerzo en estos textos por salvar del olvido uno de los más grandes periodos en la historia del pensamiento humano, del lenguaje y de los sueños, y por recordar los crímenes cometidos contra millones de individuos. Creo que esta es la labor y la dignidad de aquellos que, por dispensa del azar o del milagro, han sobrevivido para convertirse en recordatorios contra el paso del tiempo. Ha sido, en gran medida, el necesario descargo de responsabilidades de Israel de emprender esta labor, ha sido el compromiso necesario del sionismo con el presente y el futuro lo que me ha llevado a decidir que Europa sea mi lugar donde vivir y trabajar. Sin duda habrá hombres y mujeres, independientemente de su aptitud, que digan los nombres y señalen los lugares tras el paso del «Torbellino»: término hebreo preferible, con mucho, a «Holocausto», expresión griega, engañosa en nuestro contexto, que designa sacrificio y ofrenda ceremonial.

El enfoque recurrente que he adoptado en estos asuntos e inquietudes ha sido «lingüístico». Cabe decir que he abordado, sobre todo en «El milagro hueco» (1959), así como en Después de Babel, la corrosión de la lengua alemana y de la lengua en general a causa de la enormidad y las mentiras políticas. El nazismo encontró sus instrumentos en el seno del idioma alemán y, a su vez, infectó ese idioma de obscenidad política y jerga homicida. Es comprensible, pues, que «El milagro hueco» suscitara una avalancha de comentarios y polémicas a menudo enconadas. Sigo creyendo que mi diagnóstico histórico-semántico es correcto, y que el método de análisis empleado en este ensayo ha dado sus frutos. Pero en lo que concierne al aspecto profético fue, afortunadamente, miope. La prosa alemana ha adquirido una vitalidad agresiva en Günter Grass. Paul Celan es uno de los mayores poetas líricos de la literatura occidental, después de Hölderlin y Rilke. Con todo, es preciso detenernos en el caso del propio Celan. Se trata de un políglota que sobrevivió a los campos de la muerte y escribió en un alemán completamente nuevo. Por usar dos imágenes suyas: los últimos poemas de Celan parecen cosechar «piedras de silencio» para reconstruir un lenguaje devastado por el engaño sádico. Dicha reconstrucción se extiende «al norte del futuro»; solo allí estas piedras mudas y la lengua alemana recuperarán el verdadero decir.

Mi enfoque también ha sido «lingüístico» en otro sentido. En el ensayo sobre el Moisés y Aarón de Schönberg (1965), en «Posdata» (1966), en la monografía sobre Heidegger, me pregunto si el idioma puede comunicar, expresar, proporcionar adecuados constructos racionales o metafóricos a las realidades de la tortura y el exterminio modernos. ¿Deberíamos aceptar la famosa máxima de Adorno: «Es imposible la poesía después de Auschwitz»? ¿Cuál es el precio (que resultó literalmente suicida) exigido a los poemas de Paul Celan, y, a un nivel menor, a los de Sylvia Plath, a cambio del derecho al discurso y a las imágenes de los campos de la muerte por parte de esta poesía? En repetidas ocasiones he preguntado si el lenguaje, al ser la quintaesencia de nuestra humanidad, no debe, o no debería, guardar silencio ante los límites de lo monstruoso.

Pero esta cuestión se extiende más allá de las fenomenologías de los sistemas totalitarios del nazismo y del estalinismo y más allá de sus víctimas. En «El abandono de la palabra», uno de los textos más antiguos de esta antología, publicado por primera vez en 1961, sostengo que la creciente incapacidad mostrada por el discurso común, la vulgata tal y como la hemos heredado y practicado, para englobar, para comunicar en general, para metaforizar en provecho de las necesidades del arte y de la imaginación ordinaria, los dominios de las ciencias exactas, los procesos de los descubrimientos matemáticos y del simbolismo lógico y las verdades de la tecnología, limitará profundamente la autoridad otrora cardinal de la literatura, de la retórica, de la narrativa y de la descripción verbal. Cuando escribía este ensayo era solo vagamente consciente de la inminencia de las computadoras, de las nuevas ciencias de la codificación y la información, y de las revoluciones semánticas que tales cosas traen ahora consigo.

—————————————

Autor: George Steiner. Título: Un lector. Editorial: Siruela. Venta: Todostuslibros y Amazon.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: