Vicente Verdú (Elche, 1942), de haberse dedicado de manera continua a la poesía, sería clasificable, como poeta, dentro de la generación del 68, o del 70, o de los llamados novísimos. Por edad, por supuesto, y por la etapa histórica en que gestó su primer libro, Poleo menta, escrito a finales de los años 60, según ha afirmado más de una vez, aunque la edición que yo conozco, de la colección Indicios del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, es de 1990.

El caso es que Verdú sería un poeta parte de esa generación decisiva de la lírica española del último tercio del siglo XX de no haberse inclinado por el periodismo, por el cultivo del ensayo sobre la realidad contemporánea, sobre nuestra vida cotidiana en un mundo cambiante, mestizo, culturalmente complejo y en el que la cultura anglosajona y sus mitos se cruzan con los sueños, los complejos y las frustraciones de nuestra cultura, desde aquel casi mítico Noviazgo y matrimonio en la burguesía española que publicó la no menos mítica editorial Cuadernos para el Diálogo, hasta su espléndido premio Anagrama de Ensayo El planeta americano.

Verdú es parte de cierta raza de escritores que vivieron muy jóvenes los últimos años del franquismo y empujaron la transición generando una obra poliédrica, llena de ramificaciones. En su caso estas ramas van del ensayo de fondo entre la sociología y la psicología social hasta la crónica y crítica de costumbres, pasando por el periodismo cultural y terminando en la ficción literaria con dos libros de relatos, Héroes y vecinos y Cuentos de matrimonios. Y, por supuesto, tiene su reducto más íntimo en lo que Manuel Vázquez Montalbán, coetáneo suyo y legendario columnista de El País, denominó “proteína del lenguaje”. Es decir, en la poesía.

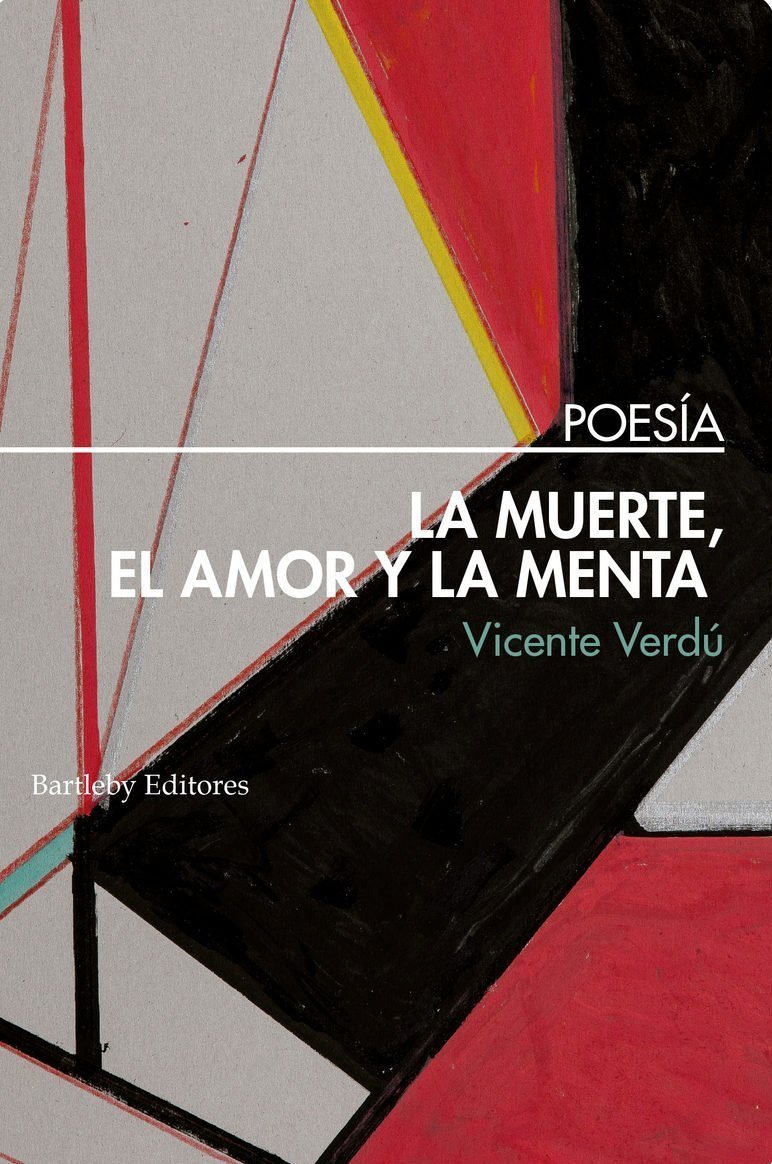

En efecto, la poesía, en el caso de Vicente Verdú, es una depuración extrema de su relación con el mundo, con los otros y, sobre todo, consigo mismo, con sus miedos, con sus gozos y con sus incertidumbres. Para Antonio Machado poesía era “Palabra en el tiempo”. También era “una honda palpitación del espíritu”. Para Eliot, al que Verdú alude en algún momento de La muerte, el amor y la menta, es “la intersección de lo intemporal con el tiempo”. Y para buena parte de los poetas que generacionalmente acompañan a Verdú, incluso que lo preceden, como Valente o Gil de Biedma, es una “forma de conocimiento”. Se trata, por tanto, de un libro intenso, medular, desnudo, en el que el poeta va al centro, a la columna vertebral de la experiencia cotidiana.

Un libro (yo díría que más que un libro es un largo poema o un libro-poema) que nace de un diagnóstico médico severo, quizá brutal, y de la conciencia de la finitud, de la vida como una suerte de compañera inevitable en permanente diálogo con la muerte. Un diálogo vivo, estremecedor a veces, casi provocador por su lucidez y por la serenidad con que va esponjado, con la verdad última de las cosas. Un diálogo que se adentra, al menos, en cinco espacios o lugares:

- El de la memoria, el de las sensaciones que el sujeto poético fue acumulando en relación con la felicidad en la edad de la inocencia, con el tiempo con sentido de la juventud (pg. 63), en su contraste con el presente y con el agujero negro del futuro.

- El del amor, convertido en tierra de recapitulación, en lugar contradictorio, inseguro y seguro a la vez pero esencial para la vida: “el amor solo sabe de sí / al hospedarse en el otro. / Pero si fuera mucho más fácil amar / nos querríamos todos como bestias”. El amor es espina dorsal: no en vano el término que define ese sentimiento es centralidad en el título: la muerte al principio, la menta al final, el amor en el centro.

- El del pensamiento y, hasta cierto punto, el de la filosofía, algo que recorre el libro de principio a fin. Preguntarse por la vida (“qué cosa pasajera es”, afirma), por los límites del sueño, por las inseguridades y dudas que alientan en toda relación amorosa, por la belleza y su difícil concreción, por el lenguaje y sus capacidades, por el miedo, por el valor de las pequeñas cosas que definen la cotidianidad (“el deber / de atarse los zapatos cada día”), por la culpa y sus secuelas: “Me arrepiento de no haber dado más de mí”, escribe Vicente.

- El de la enfermedad y todo el acarreo de conceptos que vamos aprendiendo en la relación con los médicos, con el mundo del hospital, con el nombre y los efectos de ciertas medicinas, algo a lo que asistimos como si formaran parte de una pesadilla que, como lectores, nos envuelve y aturde.

- Y, por último, en el de su derivada, la muerte. Ahí el poeta reflexiona sobre el vacío, sobre el final entrevisto en los otros (“¿Tu muerte? / Dejo de verte unos momentos y has muerto”, escribe). El desconcierto, la perplejidad ante esa posibilidad concebida como “ese raro abismo de la defunción”, un escalón al vacío casi inverosímil, en todo caso promotor de una perplejidad ilimitada.

La lectura de La muerte, el amor y la menta remite, a mi juicio, a otra lectura, en este caso una lectura de hace mucho tiempo. Se trata de un poema de José Hierro perteneciente a su libro Agenda, titulado “La casa” cuyas dos primeras estrofas dicen así:

“Esta casa no es la que era.

En esta casa había antes

lagartijas, jarras, erizos,

pintores, nubes, madreselvas,

olas plegadas, amapolas,

humo de hogueras…

Esta casa

no es la que era. Fue una caja

de guitarra. Nunca se habló

de fibromas, de porvenires,

de pasados, de lejanías.

Nunca pulsó nadie el bordón

del grave acento: «nos queremos,

te quiero, me quieres, nos quieren…»

En las apelaciones de Verdú a la memoria (el último poema evoca la juventud en “los bosques felices de Filadelfia”) hay una suerte de elegía por todo lo que la enfermedad muta o hace desaparecer. En la casa: una casa simbólica, metafórica, que se parece a la que Hierro evoca. Vemos de lo que se hablaba y de lo que se dejó de hablar. De lo que comienza a cobrar una dimensión impensable: la precariedad, las medicinas, la sombra, en definitiva.

El lenguaje que el poeta utiliza es intensamente lírico, pese a su carencia de artificio: despojado, directo, sin eludir la búsqueda del hilo más doloroso y hondo (también gozoso) de la vida, rico en metáforas y cargado de ternura, de cercanía, de amor.

Un lenguaje que, a la vez, se carga de términos hostiles que proceden de la convivencia con la enfermedad y que son un contrapunto necesario: yo lo llamaría la “zona prosaica del poema”. Así, el lector va de las “madejas de párpados y mariposas blancas” hasta el “Metotrexato (tratamiento de quimioterapia…)”, de un verso como “Un ramo de rosas le subió las faldas” o de otro como “La luz, entonces, nos felicita”, hasta el lapidario “Una prueba radiológica vaticina especularmente la defunción”.

La muerte, el amor y la menta es un gran libro. Perturbador, duro, sin duda. Pero también apacible, envolvente, conmovedor. Un libro cargado de verdad. Literaria, poética, sin duda. Pero también, algo que quizá para el autor es lo más importante, de verdad existencial.

————————

Autor: Vicente Verdú. Título: La muerte, el amor y la menta. Editorial: Bartleby Editores. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

El Pirri en Querido Pirulí y la jerga cheli

/abril 28, 2025/Descubrí la faceta de crítico de cine del Pirri mediante el magacín Querido Pirulí, presentado por Fernando García Tola en 1988 en formato radiofónico, con un decorado que simulaba el interior de un estudio de radio —idea que han adoptado hoy día diversos podcasts—, en el que se alternaban entrevistas, actuaciones musicales y conversaciones profundas de distinta índole. No encontré esa faceta suya buscándole directamente, sino mediante una entrevista de las entonces jovencísimas poetas Almudena Guzmán y Luisa Castro, invitadas por haber sido accésit y premio Hiperión ese año, respectivamente. «¿Se puede ser poeta sin locura?», preguntaba García Tola. «Estamos…

-

El taller de un orfebre

/abril 28, 2025/El relato biográfico de O’Brien, caracterizado por una narración ágil que en ocasiones se contagia del «creacionismo» del objeto fabulado, se asoma a la vida de Joyce con la intención de desprenderse de cualquier sublimación. Al contrario, este no es sino el relato de las miserias vitales que asediaron a James Joyce, en ocasiones de forma fortuita, otras veces como resultado de su errático comportamiento. La autora también se propone homenajear a tres mujeres fundamentales en la trayectoria del escritor: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw, aunque, y considerando esta intención, el ímpetu de la vida de Joyce obliga…

-

Doshermanos

/abril 28, 2025/No es fácil hacer lo que han hecho. Se necesitan huevos, cierta dosis de ego y lo más difícil: tener una historia interesante que contar. Huevos, porque hacer lo que han hecho en el mundo del graffiti sin esa actitud sería imposible. Ego, porque se necesita cierta dosis para construir la carrera que han hecho dentro de la cultura hip hop. Y una historia que contar, porque la vida hay que vivirla, sentirla y sufrirla. Con cientos de viajes en su mochila, puedo afirmar que no conocerán hoteles o restaurantes de muchas de las ciudades que han visitado, pero sí…

-

Zenda recomienda: Parientes pobres del diablo, de Cristina Fernández Cubas

/abril 28, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “He aquí tres historias en las que el lector difícilmente podrá escapar de su irresistible capacidad hipnótica. Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable. Un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal. Una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un «simpático» moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio, con las que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: