La primera vez que oí hablar de Anacharsis Cloots fue hace veinte años. Estaba en segundo de filosofía, y nuestro profesor, José Manuel Bermudo, autor de un excelente manual de filosofía política que no he dejado de frecuentar, decidió dedicar una de sus clases a hablar del “derecho olvidado”. Así llamaba al derecho a escoger nacionalidad o, para que nos entendamos desde un principio, al derecho a inmigrar, derecho que hicieron suyo los líderes de la independencia norteamericana, para los cuales la inmigración era el modo natural que tenía su país de crecer, y de la revolución francesa, cuyo universalismo les llevó a soñar con una república universal en la que no tuviese sentido distinguir entre residentes y extranjeros.

Según mi profesor, aquel derecho universal había sido traicionado por los intereses nacionalistas, que habían preferido sustituir al individuo, en tanto que sujeto de derecho, por el ciudadano, en tanto que miembro de un estado-nación, lo cual dejaba abierto el camino para que este fuese sustituido, primero, por el patriota, y, finalmente, por la patria. La huella de esa traición podía verse en los artículos 13.1 (“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado”), 13.2 (“Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”), y 15.2 (“Nadie puede ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”) de la Declaración universal de derechos humanos, cuya redacción es lo suficientemente ambigua como para que los estados nacionales (y las naciones sin estado) hallen numerosos modos de zafarse de ellos (“su libertad de residencia es en el territorio de su estado de nacimiento”; “el derecho es a salir de su país, pero ningún país tiene la obligación de dejarlo entrar”; “el derecho a cambiar de nacionalidad choca con el derecho de los países [como si éstos fuesen sujeto de derecho] a no entregarle la suya”).

En mis apuntes de clase (los tengo delante), el extraño nombre de Anacharsis Cloots aparece con un triple subrayado. Y no es para menos, pues este se había atrevido a reivindicar, con verbo alado, ante la Convención Nacional, la necesidad de ahondar en el universalismo revolucionario, hasta llegar a proponer la constitución de una “República del Género Humano”. La clase acabó con una resonante frase de mi profesor: “Tal vez la mayor grandeza de esta idea resida en que fue formulada y deseada cuando era imposible; y tal vez la mayor miseria de nuestro tiempo sea el ignorarla o rechazarla cuando es inevitable”. Recuerdo que aquella noche me costó dormir.

La segunda vez que me encontré con el nombre de Anacharsis Cloots, el mundo había cambiado notablemente. Por aquel entonces me hallaba en Washington D.C. escribiendo una tesis sobre el escepticismo en la obra de Jorge Luis Borges. Fuera aún no había acabado de humear el anillo E del Pentágono, y las protestas contra la guerra de Irak eran portada de todos los telediarios. Una tarde, leyendo una antología, ya clásica, de estudios sobre los filósofos cínicos, me encontré con la figura de un Anacharsis diferente, aunque no menos revolucionario. Se trataba de un filósofo del siglo VI a. de C., procedente de Escitia (una zona que hoy correspondería vagamente al suroeste de Rusia y Kazajistán), que viajó por Grecia, arrojando sobre sus habitantes una mirada extrañada y crítica, y que influyó enormemente en los filósofos cínicos, quienes transformaron su épica de la extranjería en una ascética cosmopolita (término que acuñó, por cierto, Diógenes de Sínope). En una nota al pie de página, me enteré de la existencia de Los viajes del joven Anarcharsis a Grecia (1788), de Jean-Jacques Barthélémy, y de cómo un joven noble de origen alemán, llamado Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, barón de Cloots, imbuido por los ideales de la revolución francesa, había decidido renunciar a su título, para llamarse, simplemente, “ciudadano Anacharsis Cloots”. En mi ejemplar del libro (lo tengo delante), aquel nombre está subrayado, y al lado está escrita una cita de su República universal, que ahora mismo no recuerdo de dónde la pude sacar: “La verdadera causa de todo mal social radica en la división de los pueblos, en la absurda pluralidad soberana”.

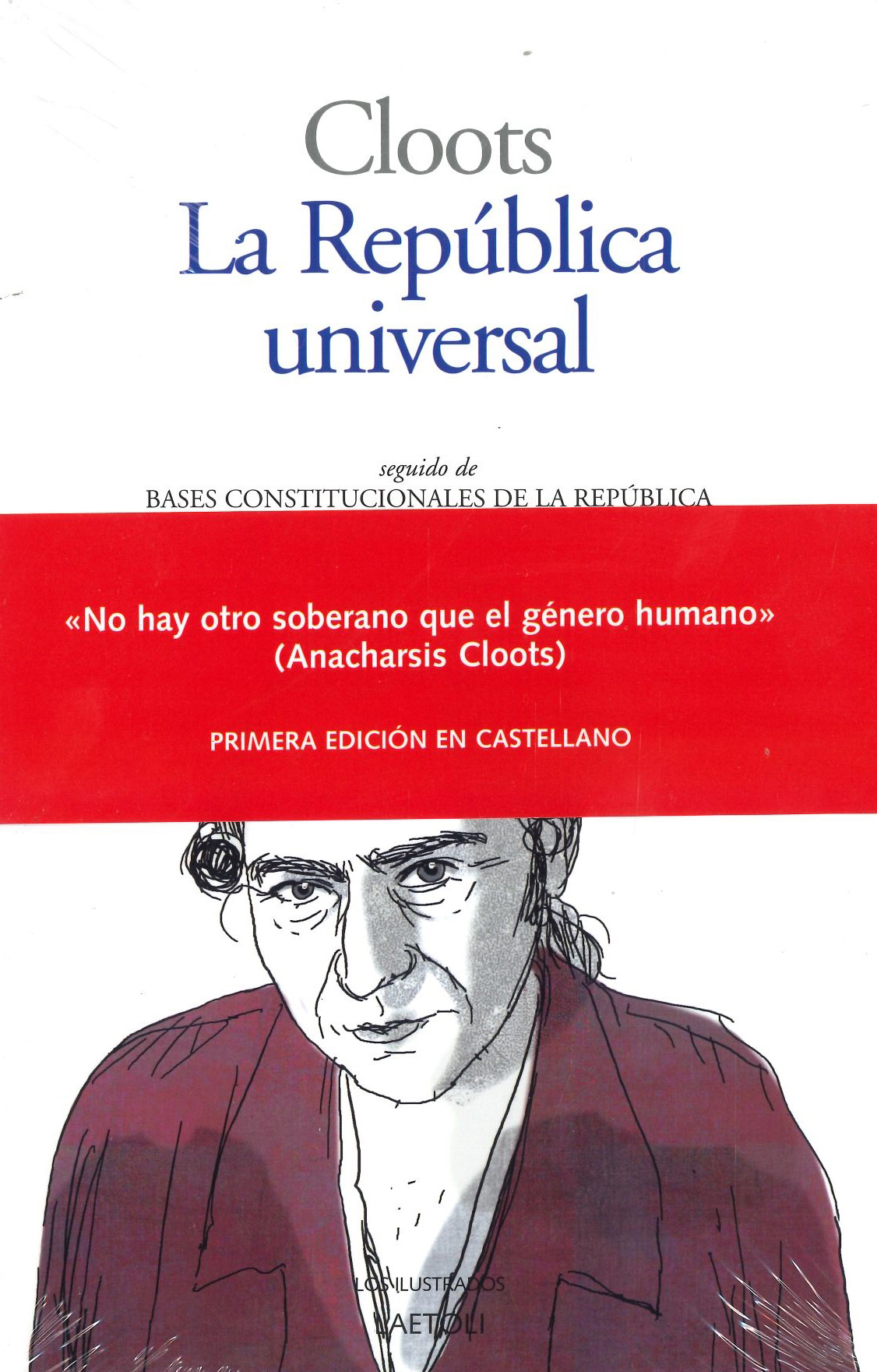

La tercera vez que me encontré con este peculiar autor fue en 2018, cuando la editorial Laetoli publicó La República universal (1792), acompañado de otro de sus textos fundamentales, sus Bases constitucionales de la República del género humano (1793). Y hoy que lo releo, el mundo tampoco es el mismo. La crisis económica del 2008, la crisis climática, el drama de los inmigrantes y los refugiados, y, más recientemente, el coronavirus; todo, en fin, parece apuntar a que ese nombre que llamó a mi puerta en varias ocasiones, y que yo registraba como anécdota o nota a pie de página, merecía entrar en nuestras casas y trastocarlo todo. Y ese es el objeto de esta nota.

Nacido en el seno de una familia de comerciantes holandeses ennoblecidos, que se acabaron instalando en Alemania, el joven Cloots se trasladará a París en julio de 1789, nada más enterarse del asalto a la Bastilla. En aquella ciudad, cuya vida cultural y política ya había elogiado en Voeux d’un Gallophile (1786), y guiado por dos ideas fundamentales (la primera, que la religión es un engaño fabricado por los poderosos para dominar a los pueblos, la segunda, que el nacionalismo es la causa de los males restantes de la humanidad), Cloots se convirtió en una revolución dentro de la revolución.

Así, el 19 de junio de 1790, Cloots acudió a la puerta de la Asamblea nacional como portavoz de un grupo de 35 extranjeros (entre los cuales se hallaba Pablo de Olavide), vestidos con indumentarias de todos los pueblos del mundo con el objetivo de llamar la atención sobre el carácter universal de la revolución. Tras preguntárseles quiénes eran y qué querían, Cloots respondió: “Venimos de Europa, venimos de Asia, venimos de América. Somos la Humanidad”, y a continuación pronunció un vibrante discurso del que la Asamblea mandó imprimir 50.000 ejemplares y repartirlos por toda Francia.

Pero los problemas no tardaron en llegar, pues su universalismo era mucho más radical de lo que la superstición nacionalista estaba dispuesta a aceptar. Lo cierto es que Cloots, adelantándose en más de un siglo al anacionalismo de Eugène Lanti, no se satisfacía con un mero federalismo, ya que eso implicaría conservar las naciones como intermediarios, sino que apostaba por una república mundial de individuos.

Tal y como señala Francisco Javier Espinosa en el epílogo a esta edición, para Cloots la república universal de individuos no era una fantasía individual, sino el desarrollo lógico interno de los derechos humanos. Tenemos derechos por ser humanos, no por ser ciudadanos, de modo que su aplicación debe ser igualmente universal, sin que medien torticeramente los estados o las patrias. En efecto, para Cloots:

“Los derechos del hombre se extienden a la totalidad de los hombres. Una corporación, una nación, que se dice soberana hiere gravemente a la humanidad, revolviéndose contra el buen sentido y el bienestar. Desde esta base incontestable se deriva de forma necesaria la soberanía solidaria e indivisible del género humano. Porque queremos la libertad plena, intacta, irresistible, no queremos otro amo que la expresión de la voluntad general, absoluta, suprema, del género humano. Pero si encuentro en la tierra una voluntad particular que se cruza con la universal, me opondré a ella. Y esta resistencia es un estado de guerra y de servidumbre respecto al cual el género humano, el Ser Supremo, hará justicia tarde o temprano”. (Discurso ante la Convención, 24 de abril de 1794)

El nacionalismo no iba a perdonarle a Cloots un ataque como el suyo. Por esta razón no sólo debía acabarse con él, como logró Robespierre, quien lo hizo decapitar, por poco francés, por prusiano, anticristiano y “antirrevolucionario”, el 24 de marzo de 1794, sino también había que manchar su nombre para que fuese olvidado, presentándolo como un rico que jugaba a la revolución, un nihilista sanguinario, un traidor extranjero.

Por esta razón, quizá, Anacharsis Cloots tuvo que llamar tres veces a mi puerta antes de que le hiciese entrar. Por esta razón, esta República universal publicada por la Laetoli, debería ser leída por todos. Hay cosas que deben empezar a cambiar.

————————————————

Autor: Anacharsis Cloots. Título: República universal. Editorial: Laetoli. Venta: Todostuslibros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: