Cumplir cien años sin Galdós es como cumplir cien de orfandad. Recientemente lo hemos hecho y, con tal motivo, los media han destacado que Galdós resulta imprescindible para entender el XIX español. También bastaría con leer a Manuel Fernández y González, aunque por razones bien distintas, obviamente. El llamado Rey del Folletín fue contemporáneo de Galdós y pasa por ser el escritor español que más ha vendido nunca; hoy no se acuerda nadie de él, pero un día fue importante y en Madrid queda una calle a su nombre en la que se encuentran la entrada de artistas del Español y una placa dedicada al mártir de la independencia filipina, don José de Rizal.

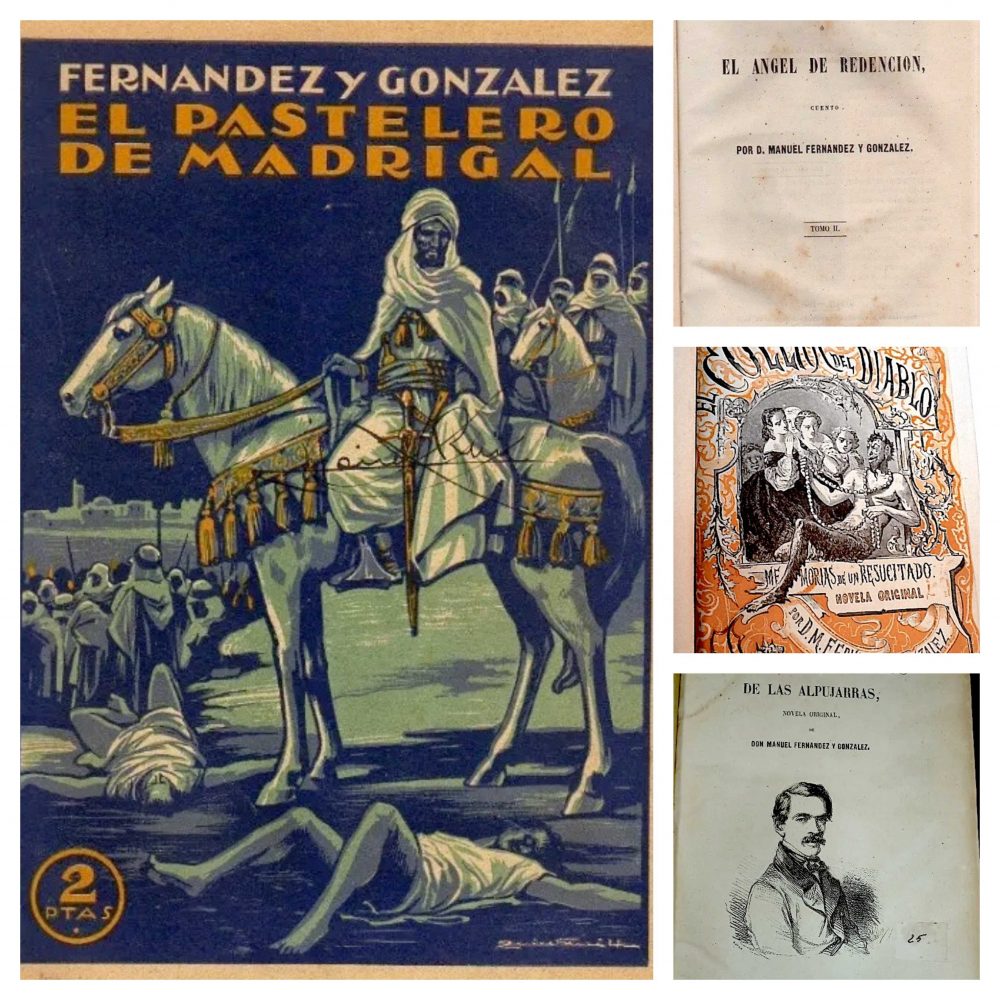

Manuel Fernández y González no parece persona, sino personaje, concretamente de Baroja o tal vez de Valle. Con una imaginación sin freno y una prosa atormentada, no siempre fácil de desentrañar, llenó de chismes, emoción y disparate el alma de los españoles durante treinta o cuarenta años. Por entonces no había televisión, videojuegos ni nada, fuera de la baraja y las aleluyas de los ciegos, y la fantasía y el entretenimiento se producían y distribuían de manera artesana y, sobre todo, muy local, no como ahora, que el mundo entero sueña lo que determinan en Los Ángeles, unas cursilerías inenarrables, mayormente. Para alcanzar el corazón de su público, Fernández y González nunca necesitó algoritmos, encuestas ni bases de datos, al contrario que esos caballeros de California. Algunos de sus títulos, como Men Rodríguez de Sanabria o El pastelero de Madrigal, fueron celebérrimos, estuvieron en boga durante décadas y se reeditaron una y otra vez hasta bien entrado el siglo XX. Y eso que constituyen sólo una parte ínfima de una producción torrencial que incluiría más de doscientos títulos, algunos tan chocantes como Los pichones y los sietemesinos, El bastardo de Castilla o nada menos que Las mojigatas, que es un tipo de persona inconcebible hoy.

Supe por primera vez de Fernández y González hace tanto que aún alumbraba España la lucecita de El Pardo. Una fría tarde de primavera deambulaba yo por las callejuelas de Argüelles, en Madrid, abiertas al aire del Guadarrama, que unas veces es criminal y otras amigo, y que aquella noche fue criminal. Un chamarilero con boina, bufanda y guardapolvos se guarecía en la penumbra de un chiscón presidido por una gran estufa de hierro y entré dispuesto a calentarme y, ya de paso, azacanear un poco. A por atún y a ver al duque, que dicen. Entre lámparas rotas y muñecas calvas llamó mi atención un inestable torreón de libros temerariamente erigido sobre una Singer del año del charlestón. Desmontado y expurgado de obras pías, cartillas escolares y manuales de mecánica, el torreón me premió con un ejemplar en excelente estado del Centinela de Occidente, de don Luis de Galinsoga, así como con un grueso y tosco tomo del XIX que contenía el texto de la primera parte de una novela titulada La burla del Diablo, adivinen ustedes el autor. Sí, ¡bingo!, don Manuel Fernández y González, del que entonces no había oído hablar aún. Ambos volúmenes, el de Galinsoga y el de Fernández y González, pasaron a mi propiedad por dos o tres pesetas y permitieron que me enterase de una porción de saberes inútiles, o sea, de los buenos. Uno, que Galinsoga forma con Arrarás, Aznar y El Tebib Arrumí entre los creadores del mito de Franco. Otro, que si nuestro XIX es social y políticamente complejo, literariamente no lo es menos. Para la Historia han quedado los narradores románticos, Bécquer sobre todo, así como los realistas y/o naturalistas, con Galdós y Clarín encabezando un rosario de nombres de prosistas con variada suerte editorial, algunos, como el propio Galdós, cabalgando entre el XIX y el XX: Alarcón, la Caballero, la Pardo Bazán, Valera, Pereda, Palacio Valdés, Gil Carrasco, Blasco Ibáñez… Aunque hubo muchos más, como don Manuel Fernández y González, profesional con un reservorio de historias y una capacidad de trabajo envidiables. Puede que su estilo —impreciso a ratos, reiterativo a veces y grandilocuente y relamido casi siempre— haya quedado anticuado, pero no es menos cierto que sus relatos constituyen una rica cantera de ideas, tan aprovechable para la industria del entretenimiento como los restos de la antigüedad clásica lo fueron durante siglos para la industria de la construcción. O sea, que a ver si alguien se anima a convertir el Men Rodríguez de Sanabria en un relato con sentido. O a hacer de la tremenda historia del pastelero de Madrigal de las Altas Torres, que también trataron don José de Zorrilla y otros, una moderna consideración sobre lo convencional que es la identidad. Don Manuel Fernández y González vive y, sobre todo, somos sus hijos, nos guste o no, así que hagan juego, señores: hay materia.

-

Las perfectas secuencias de la maldad

/abril 05, 2025/Suya es la historia de un crimen colectivo cometido a finales de los años 80, en un paraje idílico y hondo del interior de Galicia, y de la investigación posterior llevada a cabo por una joven periodista, cuando, años más tarde, la policía encuentra el cuerpo mutilado de un influyente político en las profundidades de un bosque. Dividida en tres partes impecablemente trazadas, La última bestia recorre el origen, la búsqueda y la condena de quienes se entregaron primero al idilio de la aberración y, más tarde, al beneficio del silencio. Es este un relato sobre bestias, sí, que se…

-

Un monstruo español en Guinea

/abril 05, 2025/¿Colonialismo español? En nuestro país, hasta las meras acuñaciones conceptuales generan discrepancias insalvables. Franco sostenía que España nunca había desarrollado una política colonialista en lugar alguno del globo sino una misión providencial (protectora, cultural y evangelizadora al mismo tiempo). El pensamiento conservador español ha mantenido por lo general ese dictamen mientras que los autodenominados progresistas se han ido al extremo opuesto, pintando con las más negras tintas la acción exterior hispana. Esas posiciones antitéticas comparten sin embargo un fondo común, que puede expresarse en dos premisas. La primera, que la España contemporánea nunca tuvo una política colonial equiparable a otras…

-

5 poemas de Egwyddor, de Fran Garcerá

/abril 05, 2025/Egwyddor es un libro poético que te atrapa en su profundidad y que, en palabras de Francisco Javier Díez de Revenga, contiene «en sus espacios fragmentos de vida acaecida, intensamente revisitada desde la búsqueda y de la consolación frente a la culpa». El poemario, además, cuenta con dos imágenes del reconocido artista Fito Conesa. En Zenda reproducimos cinco poemas de Egwyddor (Kaótica), de Fran Garcerá. *** rabia Mírales a los ojos porque te presienten en su sangre. Su sangre tu sangre mi sangre. Ofrece tus manos como un cuenco. Si logran saciarse, les salivaremos su rabia, se tragarán la rabia…

-

Las 7 mejores películas de animación para ver en Filmin

/abril 05, 2025/1. La canción del mar (Song of the Sea, Tomm Moore, 2014) 2. Shrek (Andrew Adamson y Vicky Jenson, 2001) 3. Ernest y Célestine (Ernest et Célestine, Stéphane Aubier, Vincent Patar y Benjamin Renner, 2012) 4. Belladonna of Sadness (Kanashimi no Beradonna, Eiichi Yamamoto, 1973) 5. La tortuga roja (La tortue rouge, Michael Dudok de Wit, 2016) 6. Paprika: Detective de los sueños (Paprika, Satoshi Kon, 2006) 7. Persépolis (Persepolis, Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi, 2007)

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: