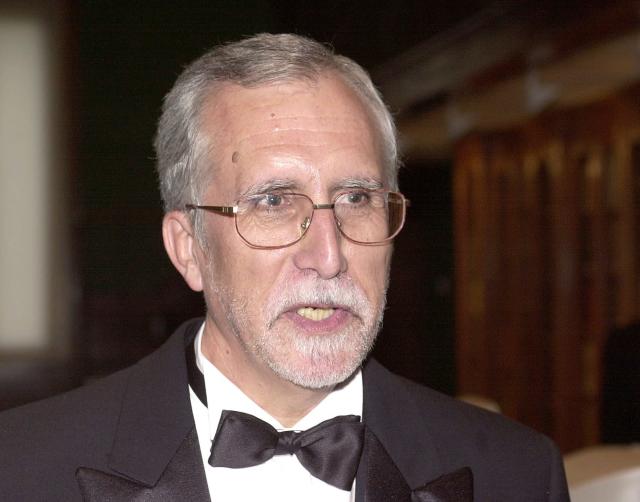

Este es el texto que José María Merino leyó de forma telemática en el homenaje que el Instituto Cervantes, el Ministerio de Cultura y Deporte y la Saint Louis University Madrid rindió al escritor y académico Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942), el pasado miércoles, día en que cumplió 80 años. En el acto, dirigido por Ernesto Pérez Zúñiga, intervino también por pantalla desde Edimburgo el director del Cervantes, Luis García Montero, y presencialmente la profesora y organizadora del acto, Ángeles Encinar, junto a Víctor García de la Concha, Adolfo García Ortega y Pilar Adón. Con el discurso final de Luis Mateo Díez, cerró el acto la Compañía Teatro Corsario con una representación de textos del autor leonés.

Mari Carmen se había marchado a San José de Níjar con nuestra hija María, nuestro yerno Paco y la pequeña nieta Ana, pero yo tardaría una semana más en irme, porque tenía el compromiso de participar en un congreso sobre metaficción del lunes al miércoles, y otras obligaciones de carácter literario —el jueves una entrevista, el viernes la presentación de un libro…—.

Como soy tan despistado, tardé en darme cuenta de que me había equivocado al apuntar las fechas en mi agenda, y que el congreso sería del miércoles al viernes, con lo que, tras cancelar mi presencia en los actos del jueves y del viernes, con mucho fastidio mío y de los organizadores, me dispuse a esperar el congreso con paciencia, sin contarle a mi mujer mi metedura de pata, naturalmente.

La familia había marchado el domingo —María, Paco y Anita pasaron muy pronto por mi casa para recoger a Mari Carmen— y yo me quedé encerrado, con las persianas bajas y el gran ventilador en marcha, pero a eso de las ocho de la tarde decidí salir a dar uno de los paseos que frecuentemente realizamos, en este caso acercándome al Parque de Berlín.

Y fue allí donde me lo encontré. Un hombre viejo, pero que muy viejo, mucho mayor que yo, que ya es decir, con un curioso bastón cuya empuñadura tiene la forma de un pájaro. Estaba sentado a la última sombra del día, en uno de los bancos del parque.

—¡Merino!— me llamó efusivo, sacudiendo el bastón. —¡Hacía años que no te veía!

Me resultaba muy familiar su aspecto, pero yo estaba desorientado.

—¡Soy Ismael, caramba! —dijo. —¡Ismael Cuende! ¡cómo no te vas a acordar!

Claro que lo recordé, y fue como entrar de repente en otra dimensión.

Hablamos, supo que yo no tenía nada que hacer hasta el miércoles, y me convenció para que lo acompañase un par de días en aquel territorio que tanto me fascina.

—Estaremos allí en un pispás, nos lleva Dorencio. Y frescos de verdad, lejos de este calorón.

Así fue. Y con mi viaje recuperé la memoria del territorio, tan rico en lugares peculiares: acotado por los ríos Urgo, en el oeste, y Sela, en el este, tiene la capital, Santa Ula, en el centro, entre el Pago de Grajal y el Pago del Cejo; al norte Los Confines —con el extremo sur de Ogmo, en los alrededores del Oasis de Broza y por las alquerías de Lepro, Murada y Las Gardas—; al otro lado los Pagos de Onda y Morgal hacia arriba, y Los Llanares, Hontanar y Sormigo hacia abajo. Y en todo este espacio, Fulvo y Mambia, Arvera y Dalga, Orión y las alquerías de Vericia, Ozoniego y Ningra, con Barmatal y las ruinas de su castillo, y otros predios y heredades…con la franja de los Pagos de Almudia y el Cordal, con Anterna a la cabeza, y Leroza, Carmil y Predio en sus variantes, y Rito, Nolda, Orillo y Pobladura no muy lejos, hacia el este, y sin olvidar el Yuso y el Suso, el Pago del Cindio, y otros lugares como El Poruelo, Odiermo, Las Ánimas, Santa Quilla, Modazal…

Y cuando estuve allí recordé a numerosa gente. De los casi quinientos que conocí, por lo menos, y no exagero, volví ver a muchos: Enadio, Benino, Salina, Docela, Cila, Gabino, Sindo, Limina, Tepe, Tolina, Belado, Delfín, Albano, Piti, Ceria, Mardina, Cirardo, Bando, Cirino, Diamantina, Tano, Fidio, Yocasta, Melquíades, Lada, Osina, Zarza, Tino Ampero, Matilde Corradina, Antimio Veda, Silvio Mendra, Urdiales -el Pirata o el Sacaúntos-, Vladimiro Entero, Belarmino el Grumete, Melino Camo, Estanislao el de la Flauta, Tremor Bado, Nito Valdivia…

Hacía un tiempo delicioso, y todas las historias, humorísticas, misteriosas o tristes, que me contaron almorzando junto al río, me resultaban apasionantes: de niños, adultos y ancianos de ambos sexos, en su soledad o con relaciones amorosas, familiares y vecinales; de viajeros y viajantes; de animales; de la memoria bullente; de lo legendario; de la presencia de la desdicha y de la muerte, de lo vivido y de lo soñado…

Al día siguiente supe que alguien a quien llamaban el Supremo Hacedor había llegado al territorio.

—Tienes que saludarlo, —me dijo don Ismael.

Me llevó al Café Borenes y me lo señaló:

—Ahí tienes al Supremo Hacedor.

¡Luis Mateo Diez! Estaba sentado en una mesa con la profesora Ángeles Encinar, también antigua amiga.

—¡Feliz cumpleaños! —le dije. —¡No te imaginas lo bien que me lo paso en Celama!

-

La maldición del Lazarillo

/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…

-

3 poemas de Marge Piercy

/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…

-

La galería de los recuerdos inventados

/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…

-

El Escorial y un arquitecto madrileño

/abril 23, 2025/Nacido en Madrid en un año que la historia no precisa, aunque lo cifra en torno a 1515, la formación del futuro arquitecto fue romana. Allí en Italia se le conocía como Giovanni Battista de Alfonsis, asistente que fuera de Antonio Sangallo. Los peritos concluyen que Giovanni Batista de Alfonsis y el madrileño fueron la misma persona: las caligrafías de uno y otro son idénticas. Se sabe que en Roma Juan Francisco de Toledo colaboró en las obras de la basílica de San Pedro. Hay textos autógrafos de Miguel Ángel, referidos a él, en los que indica que se sigan…

De pequeño, mis amigos y yo teníamos nuestro propio país. Era diminuto, lo cruzábamos de norte a sur en unos minutos, pero estaba lleno de misterios, de animales mitológicos y lugares embrujados. Teníamos hasta un castillo en ruinas. Desde entonces, no he aceptado tener menos que un pequeño reino imaginario, demasiado real para que nadie más que yo lo vea.